「腰痛を治したいのに、腹筋をしたら逆に悪化した…」そんな経験はありませんか?

実は、腹筋運動の種類やフォームを間違えると、腰に過剰な負担がかかり、痛みがひどくなる可能性もあるのです。

でも安心してください。

正しいやり方を選べば、腹筋トレーニングは腰痛の改善・予防にしっかり役立ちます。

この記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESの資格を持つ筆者が、腰痛改善に本当に効果的な腹筋トレーニング法をレベル別に解説。

さらに、やってはいけないNG動作や正しいフォーム、継続のコツまで完全網羅しています。

腰に不安がある方でも今日から安全に始められる「保存版ガイド」です。

ぜひ最後までご覧ください。

腰痛持ちが腹筋をしても大丈夫?【結論:正しく行えば効果あり】

「腰痛があるのに腹筋なんてして大丈夫?」と不安に思っている方は少なくありません。

実際に間違ったやり方で腹筋運動を続けると、かえって腰に負担をかけて痛みが悪化することもあります。

一方で、正しい方法で行えば、腹筋トレーニングは腰痛の根本改善にもつながります。

本章では、腹筋と腰痛の関係性を医療とトレーニングの両面からわかりやすく解説し、誰がどのようにトレーニングすれば安全に効果を得られるのかを明確にします。

結論|腹筋は腰痛改善に役立つが、無理な動作は逆効果

腰痛改善において腹筋トレーニングは非常に有効です。

しかし、それは正しいフォームと目的に合った種目を選ぶことが前提です。

間違った腹筋運動、たとえば「反動を使ったシットアップ」や「背中が反りすぎるレッグレイズ」などは、腰椎に過剰なストレスを与え、腰痛を悪化させる原因になります。

一方で、ドローインやバードドッグ、プランクなどの体幹を意識した腹筋トレーニングは、腰椎の安定性を高め、再発予防にもつながります。

つまり、「腹筋=腰痛に悪い」と一概に言うのではなく、「腹筋のやり方によって結果が大きく変わる」と理解することが大切です。

医療・トレーナーの視点から見た腹筋と腰痛の関係

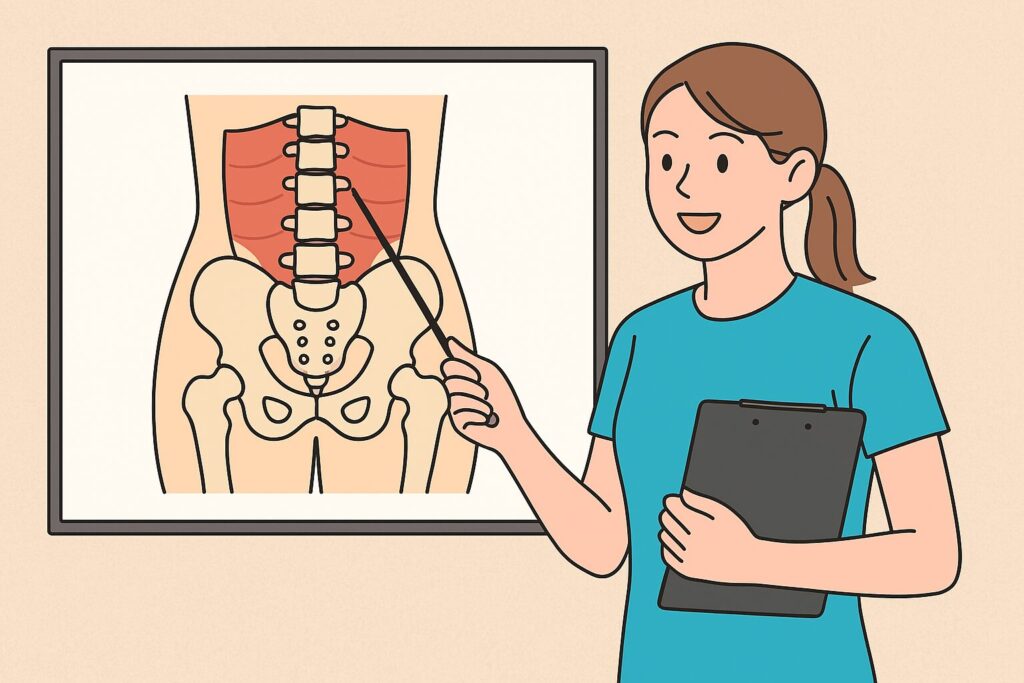

柔道整復師やNASM-PESの視点から見ると、腹筋(特に腹横筋・腸腰筋)と腰痛には深い関係があります。

腹横筋は天然のコルセットとも呼ばれ、腰椎を内側から安定させる役割を持っています。

また、腸腰筋は骨盤と腰椎を支える重要な筋肉であり、弱くなると姿勢が崩れて腰椎に過度な負担がかかります。

さらに、NASM-PESの観点では、「機能的な体幹安定性」が不足している場合、腰部の代償動作が起こりやすくなり、慢性的な痛みの引き金になります。

医療的な根拠と運動学的アプローチを組み合わせることで、腹筋を鍛えるべきか・避けるべきかという二元論ではなく、どう鍛えるかが重要だと明確になります。

この記事でわかること(対象者・得られる知識)

本記事は、以下のような方を対象としています。

- 腰痛があり、腹筋運動を控えている方

- 腹筋を鍛えたいが、腰への影響が心配な方

- 整骨院やトレーナーの専門的なアドバイスを知りたい方

- 腰痛を予防・改善したいが、何から始めればいいかわからない方

この記事を読むことで、以下の知識が得られます。

- なぜ腹筋が腰痛に関係するのか(医学的・解剖学的な理由)

- 腰痛を悪化させるNG腹筋とそのメカニズム

- 腰痛持ちでもできる安全で効果的な腹筋トレーニング

- トレーニングの頻度や注意点、継続するコツ

- 柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESトレーナーによる実践的な視点と指導

専門家の知見をもとに、腰痛と向き合いながら安全かつ効果的に腹筋を鍛える方法を網羅的に解説していきます。

なぜ腹筋で腰が痛くなるのか?【原因とメカニズム】

「腰痛を改善したいのに、腹筋をやったら逆に悪化した……」

そんな声を多くの患者さんから聞きます。

実はその裏には、身体構造に基づいた明確な原因とメカニズムがあります。

本章では、なぜ腹筋運動が腰痛を引き起こすのかについて、整形外科的な観点・機能解剖学・姿勢バイオメカニクスの視点からわかりやすく解説します。

反復性の屈曲ストレスによる椎間板への負荷

代表的な腹筋運動である「クランチ」や「シットアップ」は、背骨を繰り返し前に丸める(屈曲する)動きを伴います。

この動作は、腰椎の椎間板に圧縮と剪断(せんだん)ストレスを繰り返し与えることになります。

特に椎間板ヘルニアや腰椎分離症などの既往がある方にとっては、このような屈曲動作の反復が発症・再発のトリガーになりやすいのです。

また、腹筋時に足を固定して反動で起き上がる「反動系トレーニング」は、腸腰筋を過剰に使う動作となり、腰椎前弯(反り腰)を助長し、より強い負荷が椎間板にかかることになります。

つまり、動作の質よりも量に依存した腹筋運動は、かえって椎間板への負担を高めてしまうリスクがあるのです。

インナーマッスルの弱化による体幹不安定

腰痛の根本的な要因として見落とされがちなのが、「インナーマッスル(深層筋群)」の弱化です。

特に重要なのが、以下の4つからなるインナーユニットです:

- 腹横筋(腹部を締める)

- 多裂筋(背骨を支える)

- 横隔膜(呼吸と連動)

- 骨盤底筋群(骨盤の底を支える)

これらの筋肉は、単体での力発揮ではなく、連動して体幹を安定化させる役割を担っています。

インナーユニットが弱っている状態で腹直筋ばかり鍛えても、体幹のコントロールが効かず、外力がダイレクトに腰椎へ伝わりやすくなり、痛みの原因になります。

特に、動作の初動でドローイン(腹部を凹ませる動き)ができない方は、腹圧が上手く使えていないサイン。

フォームが正しくても体幹が不安定な状態では、腰を守ることができません。

骨盤前傾・猫背など姿勢不良が腰に与える影響

姿勢の悪さは、腰痛と腹筋運動の効果を大きく左右します。

まず、「骨盤前傾タイプ」は反り腰になりやすく、腹筋時に腰椎が過伸展(反りすぎ)し、椎間関節や神経根に過剰なストレスがかかります。

一方で、「猫背・骨盤後傾タイプ」の場合は、腹筋運動時に背中を丸めすぎてしまい、腰椎に過度の屈曲ストレスがかかります。

特に筋力不足があると、姿勢を支えきれずフォームが崩れてさらに負荷が偏ってしまうのです。

また、こうした姿勢不良は、腸腰筋・大腿直筋・ハムストリングスなどの筋肉が過緊張/短縮している可能性も高く、骨盤と腰椎のアライメント(位置関係)に悪影響を及ぼします。

したがって、腹筋運動を行う前に自分の姿勢タイプを把握し、必要に応じてストレッチや姿勢改善を行うことが、腰痛の予防・改善に不可欠です。

腹筋を鍛えることで腰痛が改善する理由【構造・機能から解説】

「腹筋を鍛えると腰痛が楽になる」と聞いたことがあるかもしれませんが、なぜそれが有効なのか、構造的な背景を正確に理解している人は少ないかもしれません。

本章では、腹筋群の中でも特に重要なインナーユニット(深層筋)の働きと、体幹の安定性、筋バランスの観点から、腹筋が腰痛改善にどう貢献するのかを解説します。

ただ筋肉を「鍛える」だけではなく、どこを・なぜ鍛えるのかを理解することが、腰痛改善への近道になります。

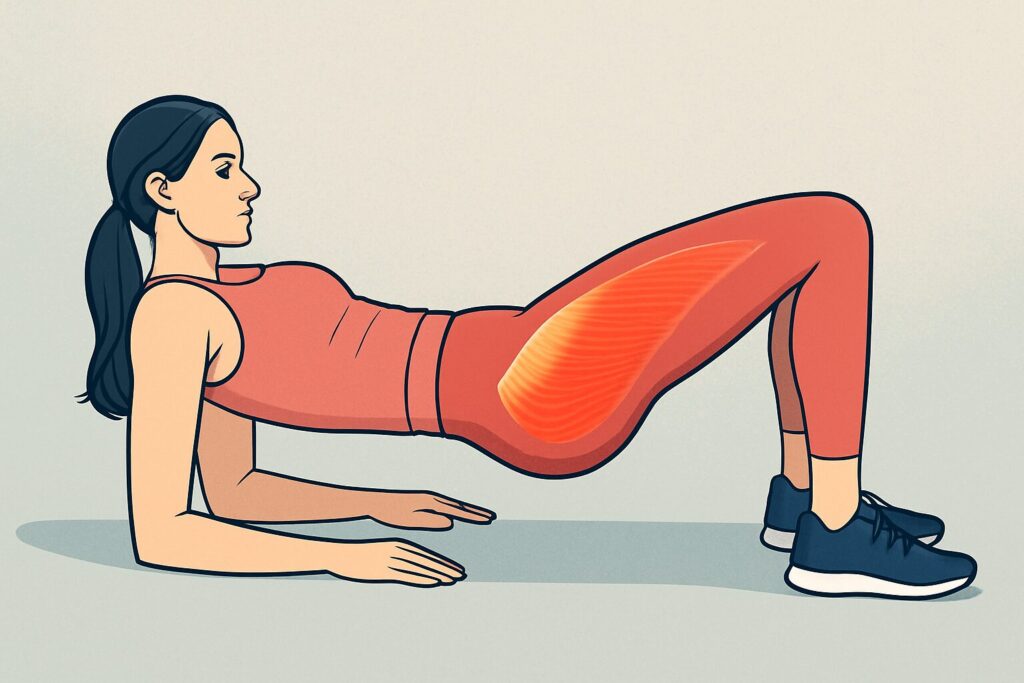

腹横筋・腸腰筋などインナーユニットの機能

腰痛改善において最も重要なのが、腹筋の中でもインナーマッスル=インナーユニットと呼ばれる深層筋群の働きです。

主に以下の筋肉が該当します:

- 腹横筋(ふくおうきん):腹部を横方向に締める天然のコルセット

- 腸腰筋(ちょうようきん):腰椎と大腿骨をつなぐ、姿勢保持と歩行に重要な筋

- 多裂筋(たれつきん):背骨をピンポイントで支える

- 横隔膜・骨盤底筋群:腹圧をコントロールする呼吸筋と支える筋

これらの筋肉は単体ではなくユニットとして協調的に働くことで、体幹の内圧を保ち、腰椎を安定化させます。

とくに腹横筋は、ドローイン(お腹をへこませる呼吸)で活性化され、腰を支える土台づくりに直結します。

逆にこのユニットがうまく機能しないと、動作中に腰椎が不安定となり、椎間板や関節への負担が増加してしまいます。

体幹の安定性と腰椎の負荷軽減

腹筋を適切に鍛えることで得られる最大の恩恵は、体幹の安定性です。

体幹とは、肋骨から骨盤までの胴体部分を指し、動作時に四肢へ力を伝達する土台となる部分です。

この土台が不安定だと、以下のような現象が起こります:

- 歩行や階段昇降で体が左右に揺れる

- 重心がズレて腰椎に偏った負荷がかかる

- 無意識に背中や股関節で代償運動が発生する

体幹が安定している状態では、腰椎が無理に動く必要がなくなり、余計な筋緊張や関節負担が激減します。

実際に、体幹を鍛えたグループの方が、腰痛の再発率が低いという研究報告もあり、トレーナーの現場でも体幹ファーストは腰痛改善の鉄則です。

腹筋と背筋のバランスが腰を守るカギ

腹筋ばかりを鍛えて、背筋(とくに脊柱起立筋、多裂筋)を疎かにすると、筋力バランスが崩れて腰痛が悪化する可能性があります。

腰部は前後・左右・上下から筋肉に支えられています。

そのなかでも腹筋と背筋の拮抗バランスが非常に重要で、どちらかが強すぎても弱すぎても腰椎の負担が増加します。

特に「腹筋を鍛えればOK」と短絡的に考え、背中を丸める腹筋(クランチなど)ばかりを行うと、骨盤が後傾して姿勢が崩れる原因にもなります。

対策としては以下のようなバランスアプローチが有効です:

- 腹筋(ドローイン・プランク)+背筋(バックエクステンション・スーパーマン)

- インナー(腹横筋・多裂筋)+アウター(腹直筋・脊柱起立筋)の両方を強化

- 柔軟性と筋力の両面からバランスを整える

つまり、腹筋は単体で鍛えるのではなく、背筋とセットで腰を守るための支えとして機能させることがポイントです。

腰痛持ちが避けるべき腹筋運動【NG例とその理由】

「腰痛改善のために腹筋を始めたのに、なぜか痛みがひどくなった……」というケースは少なくありません。

その多くは、間違った腹筋運動によって腰部に過剰なストレスがかかっていることが原因です。

本章では、腰痛持ちが避けるべき典型的な腹筋トレーニングと、そのメカニズムを明らかにします。

また、痛みを感じた際の正しい対処法も解説します。

「やらない方がいいこと」を知ることは、「正しくやること」以上に重要です。

クランチ・シットアップが腰に悪い理由

クランチ(上体を丸める動き)やシットアップ(上体を起こし切る動き)は、腰痛持ちにとって最も避けるべき腹筋運動の代表例です。

これらの運動には以下の問題点があります:

- 背骨を前方に強く屈曲させ、椎間板に圧縮・せん断ストレスを加える

- 起き上がる動作で腸腰筋が優位に働き、腰椎を引っ張る力が加わる

- 反動を使いやすく、フォームが崩れやすい

特に、椎間板ヘルニア・腰椎分離症・慢性腰痛のある方がこれらの種目を続けると、痛みが悪化するリスクが非常に高くなります。

たとえ筋力があっても、構造的な負荷が腰椎に集中する設計そのものが問題なので、代替種目に切り替えるのが賢明です。

反動・勢いを使ったトレーニングのリスク

腹筋運動において、反動や勢いを使って動作することは、体幹の安定性が失われるだけでなく、腰部の損傷リスクを飛躍的に高める危険な行為です。

たとえば:

- 起き上がる際に腕を振って勢いをつける

- 上体を一気に倒して戻すような高速運動

- 足を固定してレッグレイズを行うなどの大きな可動域を反復する

これらは、筋力ではなく「慣性の力」で動作を完結させるため、関節・靭帯・筋膜などの受動的組織に大きな負担が集中します。

さらに、筋出力を使うべき局面で抜けた力=トレーニング効果も薄いため、リスクばかりが残ります。

安全な腹筋トレーニングでは、ゆっくりとした動作・筋肉を意識したコントロールが不可欠です。

痛みを感じたときの対処法と注意点

トレーニング中に少しでも鋭い痛みや違和感、しびれなどを感じた場合は、即中止が鉄則です。

以下は、安全管理として押さえておきたいポイントです:

| 状況 | 対応方法 |

| 腰に違和感がある | トレーニングを中断し、ストレッチや冷却で様子を見る |

| 筋肉痛のような感覚 | 翌日まで様子見。痛みが継続する場合は要注意 |

| 鋭い痛みやしびれ | 直ちに中止し、医療機関に相談を推奨 |

| 動作中に腰が反る/浮く | フォームの見直しまたは種目変更を検討する |

また、「我慢すれば慣れる」という考えは危険です。

痛みは身体からの警告信号であり、適切に受け止めて調整することが、長期的な改善と安全の鍵です。

腰痛改善に効果的な腹筋トレーニング【レベル別・目的別】

腰痛改善のために腹筋を鍛える際、重要なのは「誰にでも効く万能な運動」を探すことではありません。

人それぞれの筋力・柔軟性・体幹の安定性に応じて、適切なレベルのトレーニングを選ぶことが、最短かつ安全な改善法です。

本章では、「初心者」「中級者」「上級者」の3段階に分けて、体幹を鍛えながら腰を守る腹筋トレーニングを紹介します。

どの種目も、柔道整復師・NASM-PESの現場で実際に指導されている内容なので、安心して取り組めます。

初心者向け|ドローイン・腹式呼吸

腰痛がある方や運動習慣が少ない方には、まず体幹深層筋(腹横筋)を目覚めさせることが大切です。

その第一歩が、ドローインと腹式呼吸です。

ドローインのやり方:

- 仰向けになり、膝を軽く立てる

- 鼻から息を吸い、お腹をふくらませる

- ゆっくり口から息を吐きながらお腹をへこませる

- お腹を凹ませた状態で10秒キープ

- 10回×2セットが目安

ポイント:

- 腰の下に手を入れて、腰が浮かないか確認する

- 呼吸を止めずにお腹を中から締める感覚を大切に

効果:

- 腹横筋を活性化し、天然のコルセット効果を得られる

- 姿勢保持力が高まり、腰椎への負担を軽減

地味な動作ですが、腰痛改善の土台作りに最も効果的なトレーニングです。

中級者向け|バードドッグ・デッドバグ

体幹の静的安定性ができたら、次は動的安定性へ進みます。

手足を動かしながら体幹を安定させるトレーニングが中級者向けの鍵です。

バードドッグ(四つ這い体幹トレ)のやり方:

- 四つ這いで、背骨をまっすぐキープ

- 片腕と反対側の脚をまっすぐ伸ばす

- 5〜10秒キープし、ゆっくり戻す

- 左右交互に10回×2セット

デッドバグ(仰向け体幹トレ)のやり方:

- 仰向けで手足を天井方向に上げる

- 片手と反対の脚をゆっくり伸ばす

- 腰が反らないよう腹圧をかける

- 左右交互に10回×2セット

効果:

- 動きながら腹筋のコントロールを学べる

- 四肢の動作に振られず、体幹の軸を保つ力が身につく

普段の歩行や階段動作にも効果が波及し、腰への負担が自然と減っていきます。

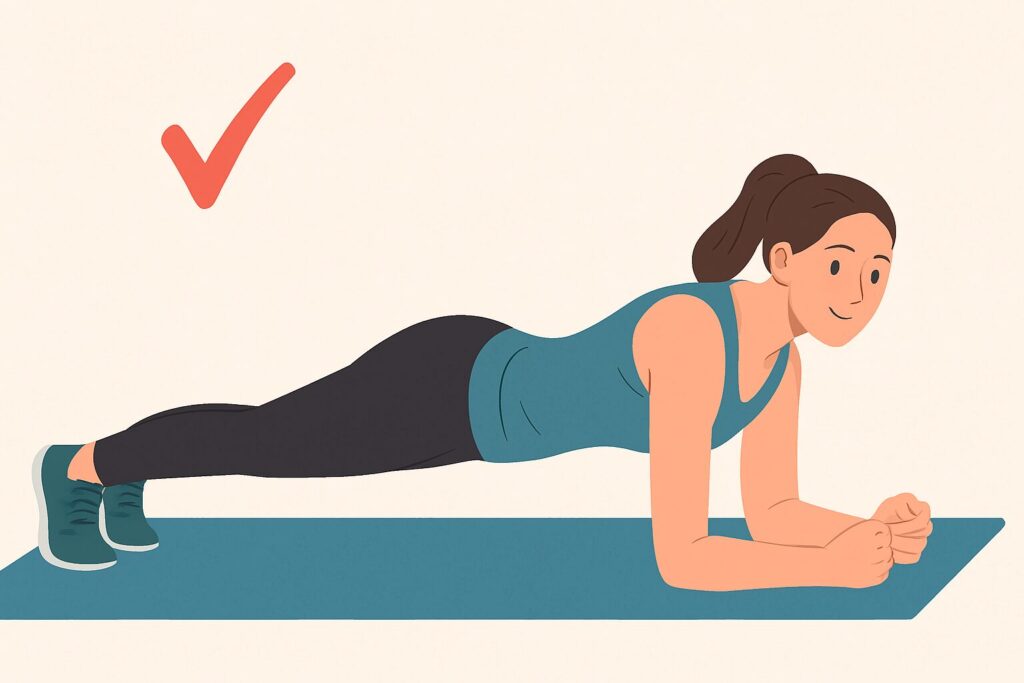

上級者向け|プランク・サイドブリッジ応用

中級までの種目で体幹コントロールが身についてきたら、次は負荷と持久力を高めたトレーニングにステップアップしましょう。

プランク(体幹前面強化)のやり方:

- うつ伏せで前腕とつま先を支点に体を持ち上げる

- 頭からかかとまで一直線をキープ

- お腹を引き締めながら30〜60秒キープ

- 2〜3セットを目安に

サイドブリッジ(側腹・中殿筋強化)のやり方:

- 横向きで、肘と足の側面で身体を支える

- 身体が一直線になるようキープ

- 上級者は上脚を持ち上げて10秒キープ

- 左右各5回×2セット

効果:

- 体幹の持久力向上と、抗重力筋の強化

- 腰痛の「再発予防」と「姿勢保持力」の向上

姿勢の崩れやすいデスクワーク中心の方にも非常に効果的です。

ただし痛みや違和感が出る場合は、必ず負荷を戻すようにしてください。

腹筋+αで腰痛を根本改善【全身の連動性がカギ】

「腹筋を鍛えれば腰痛は治る」と思っていませんか?

実は、腹筋だけを鍛えても腰痛の根本改善にはつながらないことが多いのです。

なぜなら、腰まわりの筋肉は前(腹筋)・後ろ(背筋)・横(中殿筋)・下(内転筋・骨盤底筋)からバランスよく支える必要があるからです。

また、股関節の硬さや骨盤の不安定さが腰に負担をかけているケースも非常に多くあります。

この章では、腰痛改善に必要な「腹筋+α」の重要部位にフォーカスし、初心者でも今日から始められるトレーニングやストレッチを具体的に解説します。

脊柱起立筋・多裂筋など背筋とのバランス強化

腹筋と背筋は、前後から腰を支えるペアのような関係です。

腹筋ばかりを鍛えると、背中の筋肉が弱くなり、かえって腰が不安定になります。

特に意識したいのが「脊柱起立筋」と「多裂筋(たれつきん)」という背骨に沿った深層筋です。

おすすめ筋トレ①:スーパーマン(初心者OK)

目的:背中全体を使って、姿勢保持力をアップ

【方法】

- うつ伏せになり、両手を前にまっすぐ伸ばす

- 息を吐きながら、両手と両足を同時に5〜10cm浮かせる

- 背中とお尻に力が入るのを感じながら5秒キープ

- ゆっくり元に戻す

→10回×2セット

【ポイント】

- 腰が反りすぎないよう注意(みぞおちで浮かすイメージ)

- 無理に高く上げる必要はなし

おすすめ筋トレ②:バックエクステンション(慣れてきたら)

目的:脊柱起立筋を重点的に鍛える

【方法】

- うつ伏せで手を耳にそえる(首を支えない)

- 背中の力で上半身をゆっくり持ち上げる

- 顔は前を向かず、床を見たまま5秒キープ

- ゆっくり戻す

→8〜10回×2セット

【注意点】

- 腰が「つまるような痛み」を感じたら中止

- 腹圧を軽くかけて行うと負担軽減

腸腰筋・股関節の柔軟性向上エクササイズ

股関節まわりが硬くなると、骨盤の動きが制限され、代償として腰が過剰に動いてしまい、痛みが出やすくなります。

特にデスクワークの多い方は「腸腰筋」や「ハムストリングス」が硬くなりがちです。

ストレッチ①:腸腰筋ストレッチ(ハーフニーリリース)

目的:骨盤前傾(反り腰)の改善

【やり方】

- 片膝立ちの姿勢(床に膝をつく)をとる

- 後ろ側の脚(膝が床についている方)の股関節を前に押し出す

- 腰を反らずに骨盤を立てて、前もも・股関節前に伸びを感じる

- 30秒キープ×左右2セット

【ポイント】

- 骨盤が前に倒れすぎないよう、お腹を軽く引っ込める

- 手は腰または前膝に置いて安定を保つ

ストレッチ②:ハムストリングスストレッチ(太もも裏)

目的:骨盤後傾による腰の丸まり対策

【やり方】

- 仰向けになり、片足を天井に向けて持ち上げる

- タオルやバンドを足裏にかけ、膝を伸ばしたまま引き寄せる

- 太もも裏が伸びたらその位置で30秒キープ×左右2回

【ポイント】

- 無理に引っ張らず、気持ちよく伸ばす範囲でOK

- 膝が曲がると効果が薄れるので注意

骨盤周囲(中殿筋・内転筋)の安定性トレ

骨盤を安定させるためには、左右・下方向から支える筋肉=中殿筋・内転筋の強化が効果的です。

これらは歩行や片足立ちに深く関係しており、腰のぐらつきを抑える重要なパーツです。

筋トレ①:サイドヒップリフト(中殿筋)

目的:骨盤の横ブレを防ぎ、歩行の安定性アップ

【やり方】

- 横向きに寝て、下の肘と膝を床につける(横向きプランク)

- 骨盤が傾かないように、体をまっすぐにしてお尻を持ち上げる

- 10秒キープ→戻すを5回×左右2セット

【ポイント】

- 上半身が倒れないように姿勢をキープ

- 慣れてきたら、上の脚を持ち上げる応用も◎

筋トレ②:ボールスクイーズ(内転筋)

目的:骨盤を下から支え、安定性を高める

【やり方】

- 椅子に浅く腰掛け、膝の間にクッションやボールを挟む

- 背筋を伸ばしながら、内ももでギュッとボールを5秒間押す

- ゆっくり力を抜く

→10回×2セット

【ポイント】

- 膝の位置は股関節と同じ高さ

- 背中が丸まらないように注意

トレーニングを効果的に継続するコツ【国家資格トレーナーの視点】

腰痛改善のためにトレーニングを始めても、「やり方が合っているか不安…」「忙しくて続かない…」と途中で挫折してしまう方は少なくありません。

でも安心してください。トレーニングは完璧でなくても、正しく・気持ちよく・続けられることが最も大切です。

この章では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESの視点から、トレーニングを効果的に続けるための頻度設計・フォームチェック・モチベ管理法をわかりやすくご紹介します。

「正しい努力を、無理なく継続する」。

これが、腰痛改善を成功させる最大のポイントです。

頻度・回数・負荷の基本設計

トレーニングで最も大切なのは、「がんばりすぎず、サボりすぎない」バランスです。

以下のような基本のルールを参考に、自分のペースを作りましょう。

初心者〜中級者の目安

| 項目 | 推奨内容 |

| 頻度 | 週3〜4回(1日おきでもOK) |

| 回数 | 各種目10回前後を2〜3セット |

| 負荷 | 軽め〜中程度。フォームが崩れない範囲で |

| 時間 | 1回15〜20分程度が理想 |

大切なのは継続可能な設計

- 1日10分でもOK。短時間で集中してやる方が効果的

- 「今日はストレッチだけ」でも、自分を褒めること

- 無理に毎日やるより、習慣化を優先することが大事です

体が整ってくると、自然と「動きたくなる」感覚も育ってきます。

フォームチェックとセルフ評価法

効果的なトレーニングには、「正しいフォームでできているか?」のチェックが欠かせません。

間違った動きは、効果が出ないだけでなく、腰を痛める原因にもなります。

簡単なセルフフォーム確認法

| トレーニング種目 | チェックポイント |

| ドローイン | お腹がしっかりへこんでいるか、腰が浮かないか |

| プランク | 頭〜かかとが一直線か、お尻が落ちていないか |

| バードドッグ | 手足を伸ばしても体幹がグラつかないか |

おすすめ:スマホで録画してチェック

- 真横から撮影すると、姿勢のブレが視覚化できます

- 週に1回見直すだけで、改善ポイントが見えてきます

フォームは「できているつもり」が多い部分。

記録することで精度が大きく向上します。

三日坊主を防ぐ環境づくり・モチベ管理術

どんなにいいトレーニングでも、続かなければ意味がありません。

継続のカギは「やる気に頼らない環境づくり」と「達成感の積み重ね」です。

三日坊主を防ぐコツ

- 時間を決めてルーティン化(例:毎朝7時に5分だけ)

- トレーニングウェアをすぐ着られる場所に用意

- 「今日はこれだけやればOK」という小さな目標設定

おすすめモチベ管理法

- チェックリストや習慣アプリで達成記録をつける

- できた日はカレンダーに「◯」をつけて見える化

- SNSや家族に宣言することで「自分への約束」を強化

国家資格トレーナーからアドバイス

「動けば、変わる」「少しでも動いたら成功」このマインドセットがあるだけで、継続力は大きく変わります。

無理なく続けられる自分の勝ちパターンを、ぜひ見つけてください。

腹筋と腰痛に関するよくある質問【専門家が回答】

腰痛と腹筋トレーニングについては、よくある疑問や不安の声が多く寄せられます。

ここでは、現場でよく聞かれる3つの質問に、専門家の立場からシンプルにお答えします。

「腹筋すると腰が痛くなるんですが?」

Q:腹筋運動をすると、かえって腰が痛くなります。これはやめた方がいいですか?

A:痛みが出る場合は、すぐにその動きを中止しましょう。

間違ったフォームや、腰に負担の大きい動作(例:シットアップ、反動を使った起き上がり)は腰痛を悪化させる可能性があります。

代わりに、ドローインやバードドッグなど、腰にやさしい体幹トレーニングから始めるのが安全です。

「どれくらい続ければ効果が出ますか?」

Q:トレーニングはどれくらいで効果が感じられますか?

A:早い方で2〜3週間、一般的には1〜2ヶ月ほどで効果を実感できます。

最初は「姿勢が良くなる」「腰の疲れが減った」といった体の変化から気づく方が多いです。

無理のない範囲で週3〜4回、少しずつ続けることが成功のカギです。

「どんな人に腹筋トレは向かない?」

Q:腹筋トレーニングをしない方がいい人はいますか?

A:急性期の腰痛や強い神経症状がある方は控えるべきです。

ぎっくり腰や椎間板ヘルニアの強い症状がある方、術後間もない方はトレーニングが逆効果になる場合があります。

このような場合は、医師や柔道整復師などの専門家に相談してからスタートするのが安全です。

「腹筋は毎日やっても大丈夫ですか?」

Q:腹筋トレーニングは毎日やった方が効果がありますか?

A:基本的には毎日でなくてもOKです。週3〜4回のペースで十分効果が出ます。

筋肉にも休息が必要です。連日同じ部位を鍛えると、回復が追いつかず逆効果になることも。

「腹筋の日」「ストレッチの日」と分けることで継続しやすくなります。

「器具なしでも腰痛対策できますか?」

Q:ジムに行けないのですが、自宅でできる腹筋トレーニングでも腰痛改善に効果ありますか?

A:はい、自重トレーニングや呼吸法だけでも十分効果は出せます。

たとえば、ドローイン、バードドッグ、プランクなどはすべて自宅OKな腰痛対策種目です。

むしろ、器具に頼りすぎるとフォームが崩れやすくなるため、まずは自分の体を正しく動かすことに集中するのがおすすめです。

まとめ|腰痛改善には正しい腹筋トレの理解と継続がカギ

腰痛を改善するには、ただやみくもに腹筋を鍛えるだけでは足りません。

重要なのは、「自分の体に合った正しいトレーニングを選び、継続して習慣化すること」です。

この記事を通じて、腹筋トレーニングにも正しい方法と避けるべきやり方があることがご理解いただけたと思います。

ここでは最後に、これまでの内容をふまえて「明日から実践できる3つの行動指針」をまとめました。

まずはNGフォームをやめよう

腰痛改善を目指すうえで、最初に見直すべきなのは「間違ったフォーム」です。

たとえ一生懸命にトレーニングしていても、フォームが誤っていれば逆効果になることも少なくありません。

特に注意したいのは以下のようなフォームです:

- クランチやシットアップで腰を丸めすぎる

- プランクで腰が落ちて反ってしまっている

- 反動や勢いを使って動作している

まずはこれらの動きを控え、「正しい姿勢で、腹筋に効かせる感覚」を優先することから始めましょう。

間違いをやめるだけでも、腰の負担は大きく減ります。

最初はインナー重視でトレーニング

トレーニングは「回数より質」「見た目より中身」が大切です。

腹筋と聞くと腹直筋(シックスパック)を思い浮かべがちですが、腰痛改善には腹横筋などのインナーマッスルの活性化が最優先です。

おすすめは以下のような種目です:

- ドローイン:腹横筋の基本スイッチONトレ

- 腹式呼吸+骨盤の傾きチェック

- バードドッグやデッドバグ:動作中に体幹を安定させる練習

インナーがしっかり働くようになると、腰椎のグラつきが減り、日常動作の中でも痛みが出にくくなることを実感できます。

不安なら専門家に相談を

「この動き、本当に合ってるのかな?」「逆に痛みが悪化しそうで怖い」

そんな不安を感じたときこそ、専門家に相談するタイミングです。

「もっと早く聞けばよかった」と言われることは多く、体を守るための自己投資として非常に価値のある一歩です。

不安を抱えたままトレーニングを続けるよりも、安心して取り組める環境を整えることで、効果も継続力も段違いに上がります。

以上で、この記事全体のまとめと行動指針のご紹介は終了です。

この内容を踏まえて、読者の皆さんが自分に合った腹筋トレーニングを見つけ、腰痛のない毎日を取り戻す一歩を踏み出せることを願っています。