「筋トレで腰が痛くなった…」「やりすぎたかも?」そんな不安を感じていませんか?

実は、筋トレのやりすぎやフォームの乱れは、腰痛を引き起こす大きな原因になることがあります。

特に腹筋やスクワット、デッドリフトなど、腰に負担がかかる種目を無理に続けると、慢性的な腰痛に繋がるケースも少なくありません。

ですが、正しいやり方を知っていれば、筋トレは腰痛を予防・改善する強力な手段にもなります。

この記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESの資格を持つ国家資格トレーナーが、腰痛を招く筋トレのやりすぎパターンとその対処法を徹底解説。

初心者でも実践できる安全なトレーニング法、腰痛があるときの判断基準、回復を促すセルフケアまで、腰を守りながら筋トレを続ける方法をわかりやすくまとめました。

筋トレを「痛みを我慢してやるもの」から、

「腰を守りながら継続できる習慣」へ

今日からその第一歩を踏み出しましょう。

筋トレをやりすぎると腰痛になる?

筋トレは健康や姿勢改善に役立つ反面、やり方を間違えると腰痛を引き起こす原因にもなります。

特に「頑張りすぎ」「フォーム不良」「回復不足」などが重なると、筋トレそのものが腰に大きな負担をかけてしまいます。

この記事では、腰痛を予防しつつ安全に筋トレを継続するために、やりすぎによって腰痛になる理由を国家資格を持つトレーナーの視点から詳しく解説していきます。

筋トレのやりすぎは腰痛を引き起こすリスクがある

筋トレをやりすぎると、腰痛を引き起こすリスクが高まります。

本来、筋トレは身体を鍛えるためのものですが、限界を超えて無理にトレーニングを続けると、筋肉や関節に過度な負担がかかってしまいます。

特に腰は、姿勢維持や動作の要となる部分であるため、トレーニングの負荷が集中しやすい部位です。

また、「筋肉痛=効いている」「毎日やる方がいい」といった思い込みも、腰に負担をかける原因になりがちです。

筋トレは「やればやるほど良い」わけではなく、正しいフォームと適切な負荷、十分な休息をセットで考えることが重要です。

フォーム不良・休息不足・筋力のアンバランス

筋トレのやりすぎが腰痛を引き起こす主な理由は、次の3つに分類できます。

- フォーム不良

たとえば腹筋運動で腰が反ってしまう、スクワットで膝が内に入る、デッドリフトで背中が丸まるなど、フォームに問題があると腰に過剰なストレスがかかります。

特に初心者の場合、「正しくできているつもり」でも実際は誤った動きになっていることが多く見られます。

- 休息不足(オーバートレーニング)

筋肉はトレーニング後に休息することで強くなります。

これを「超回復」と呼びますが、休息を挟まずに連続して筋トレを行うと、筋肉や関節が回復せず炎症が起きやすくなります。

疲労が蓄積することで姿勢保持が難しくなり、腰に痛みが出るケースも少なくありません。

- 筋力のアンバランス

腹筋ばかり鍛えて背筋が弱い、またはその逆といった筋バランスの乱れは、腰への負担を増加させます。

特にインナーマッスル(体幹深層筋)を無視したトレーニングは、見た目は鍛えられていても支える力が不足し、腰椎への負荷が増してしまいます。

これらの原因を1つでも抱えていると、腰痛を引き起こしやすい状態になるため注意が必要です。

柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESの視点で分析

私自身、柔道整復師・鍼灸師として臨床現場で多くの「筋トレによる腰痛」患者を診てきました。

また、NASM-PESの資格を通じてパフォーマンス向上と障害予防の両面から指導も行ってきました。

これらの知見からお伝えできるのは、腰痛の多くはトレーニング方法の問題によって起きているということです。

NASMでは「オーバーヘッドスクワット評価」など、動作評価を重視しています。

これにより、腰部への負担を事前に予測し、トレーニングの修正ポイントを明確にできます。

さらに、柔道整復師として触診や整形外科的テストを行うことで、腰椎や筋膜の炎症など臨床的な判断も加味できるのが強みです。

鍼灸師としての視点では、筋肉だけでなく「神経の過緊張」や「内臓由来の腰痛」の可能性も考慮しながら対応できます。

そのため、単純に「腹筋が弱いから鍛えよう」ではなく、全身のバランスや生活習慣も加味したトレーニング設計が必要なのです。

トレーナー視点と医療従事者の視点を掛け合わせることで、腰痛の予防と改善は大きく前進します。

自己流で追い込む前に、まずは「腰に優しい正しい筋トレ」を理解することが大切です。

腰痛を招く筋トレの「やりすぎ」とは?

腰痛を引き起こす筋トレの「やりすぎ」とは、単に回数や頻度が多いというだけではありません。

本質的な問題は、正しくないフォームで繰り返すこと・自分の身体に合っていない負荷をかけ続けることにあります。

ここでは、腰痛を招きやすい「やりすぎのパターン」を4つに分類し、それぞれがどのように腰へ負担をかけているのかを、国家資格トレーナーの視点から詳しく解説していきます。

①フォームエラーによる腰部ストレス(腹筋・デッドリフト・スクワットなど)

もっとも典型的な「やりすぎ」による腰痛の原因は、誤ったフォームのまま反復することです。

特に負荷の高い種目では、1回1回のフォームの乱れが、腰に蓄積ダメージを与えます。

- 腹筋運動では、腰が反ってしまう(腰椎が過伸展)ことで椎間関節に圧が集中します。

- デッドリフトでは、背中が丸まった誤ったフォームでは椎間板に強い圧力と剪断ストレスが加わります。

- スクワットでは、骨盤が後傾しすぎる「バットウィンク」が起きると、腰部の筋膜や椎間板に強い負荷がかかります。

これらは「回数を重ねるほど痛みが出る」のが特徴で、気づいたときには慢性腰痛に発展しているケースも多く見られます。

正しいフォームを身につけるには、専門家のチェックと動画撮影による客観的な確認が不可欠です。

痛みが出る動作を自己流で続けないよう注意が必要です。

②筋力不足・柔軟性不足による負担(腸腰筋・ハム・背筋)

筋トレをしているのに腰が痛い、という方の多くに共通しているのが、体の一部の筋力や柔軟性が足りないまま高負荷をかけているという問題です。

特に次の筋肉の弱さ・硬さは、腰痛を引き起こしやすくなります。

- 腸腰筋の弱化:股関節をうまく曲げられず、代償的に腰を反らせる癖がつく。

- ハムストリングスの硬さ:骨盤の可動域が制限され、スクワットやデッドリフト時に腰椎へ負担が集中。

- 背筋群の弱さ:姿勢保持ができず、体幹の支持が崩れて腰が不安定に。

筋トレでは「鍛える前に整える」ことが非常に重要です。

柔軟性→安定性→筋力の順で土台を整えることが、腰痛予防の鍵となります。

③回復不足・オーバートレーニング症候群

筋トレの「やりすぎ」で見落とされがちなのが、身体が回復しきっていない状態での連続トレーニングです。

これが続くと、オーバートレーニング症候群という慢性的な疲労状態に陥り、筋肉だけでなく神経系や内臓にも負担がかかります。

特に腰部は日常生活でも常に使われているため、疲労が蓄積しやすく回復しにくい部位です。

以下のような症状がある場合は、腰が回復できていない可能性があります。

- トレーニング中に違和感・重だるさがある

- 翌日になっても筋肉痛が取れない

- 腰を伸ばす・反らすと痛い

休息は「サボり」ではなく、トレーニングの一部です。週に1〜2回は完全休養日を設け、睡眠・栄養・水分補給を意識しましょう。

特に40代以降の方は回復力が落ちるため、若い頃と同じような強度で追い込むことは危険です。

④体幹の弱さ(インナーマッスル未強化)

筋トレで腰痛を招く人の多くに共通しているのが、「見た目の筋肉(アウターマッスル)は鍛えているが、体の軸を支える筋肉(インナーマッスル)が弱い」という状態です。

代表的な体幹のインナーマッスルには以下があります:

- 腹横筋(ふくおうきん)

- 多裂筋(たれつきん)

- 横隔膜

- 骨盤底筋群

これらの筋肉は「姿勢保持」「内圧コントロール」に関わり、腰椎を安定させる働きを持っています。

これらが弱いと、負荷のかかったときに腰がグラつきやすくなり、椎間板や靭帯へ無理なストレスがかかります。

体幹の強化には、ドローイン・プランク・バードドッグなどの静的トレーニングが有効です。

いきなり高重量を扱うのではなく、まずはインナーを使える状態に整えてから筋トレを進めることが、腰痛予防の土台となります。

やりすぎによる腰痛の症状とチェックポイント

筋トレ中または筋トレ後に腰に痛みを感じたとき、それが「よくある筋肉痛」なのか「危険な腰痛」なのかを見極めることは非常に重要です。

自己判断でトレーニングを続けた結果、症状が悪化し通院が必要になるケースも少なくありません。

この章では、筋肉痛との違いや危険な腰痛のサイン、さらに休むべきかどうかを判断するセルフチェックの方法について、国家資格をもとにわかりやすく解説します。

筋肉痛との違い|どこが痛む?いつ痛む?

「腰が痛い」と感じたとき、それが筋トレの効果による正常な筋肉痛なのか、それとも異常な腰痛なのかを見極めるには、痛みの部位・タイミング・持続時間の3点が重要です。

筋肉痛の特徴

- 筋肉全体がズーンと重だるい

- トレーニングから24〜72時間後にピーク

- 動かさなければ痛みはあまりない

- 3〜5日で自然に回復

腰痛の特徴(異常)

- 腰椎の片側や中央にピリッと鋭い痛み

- トレーニング中や直後に発症

- 動かすたびに悪化する

- 1週間以上痛みが続く

特に、動作を伴うと痛む場合や、寝返り・立ち上がりで痛みが増す場合は、筋肉痛ではなく関節・椎間板・筋膜への負担が疑われます。

痛みの質とタイミングを丁寧に観察することで、トレーニング継続の可否が判断しやすくなります。

この腰痛は危険?レッドフラッグと受診の目安

腰痛の中には、「今すぐ医療機関を受診すべき危険なケース(レッドフラッグ)」も存在します。

以下の症状に1つでも該当する場合は、筋トレを中止して速やかに受診しましょう。

レッドフラッグの例

- 安静時や夜間も痛みが強い(椎間板炎・腫瘍の可能性)

- 脚にしびれ・脱力・感覚の鈍さがある(神経圧迫)

- 排尿・排便がうまくできない(馬尾症候群)

- 発熱を伴う(感染性脊椎炎など)

1〜2週間で痛みが悪化する(骨折や器質的疾患)

これらの症状がある場合、筋肉や関節の問題だけでなく、神経や内臓に関係する重篤な疾患の可能性も考えられます。

判断に迷う場合は、まず整形外科で評価を受けるのがおすすめです。

自己流で無理を続けることが、最も危険です。

セルフチェック|休むべき?続けてもいい?

腰に違和感や軽い痛みがある場合、「このまま筋トレを続けても大丈夫?」と不安になる方も多いでしょう。

以下のセルフチェック項目で、安全に続けられる状態かどうかを判断できます。

トレーニング継続OKの目安

- 痛みが筋肉の張り程度で、動作に支障がない

- ウォームアップ後に痛みが軽減する

- 痛む部位を触っても鋭い痛みがない

- 日常生活で腰の動きに制限が出ていない

休むべき目安

- 一歩動くごとに痛みが強くなる

- 腰に鋭い・刺すような痛みがある

- 可動域が極端に狭くなっている(反れない・曲がらない)

- 痛みが日に日に悪化している

トレーニング継続の判断は、痛みの「質」と「経過」がカギになります。

少しでも不安を感じるなら、痛みが完全に消えるまで休むのがベストな選択です。

また、再開時には必ず負荷を下げた状態からスタートし、体の反応を確認しながら徐々に戻すことが重要です。

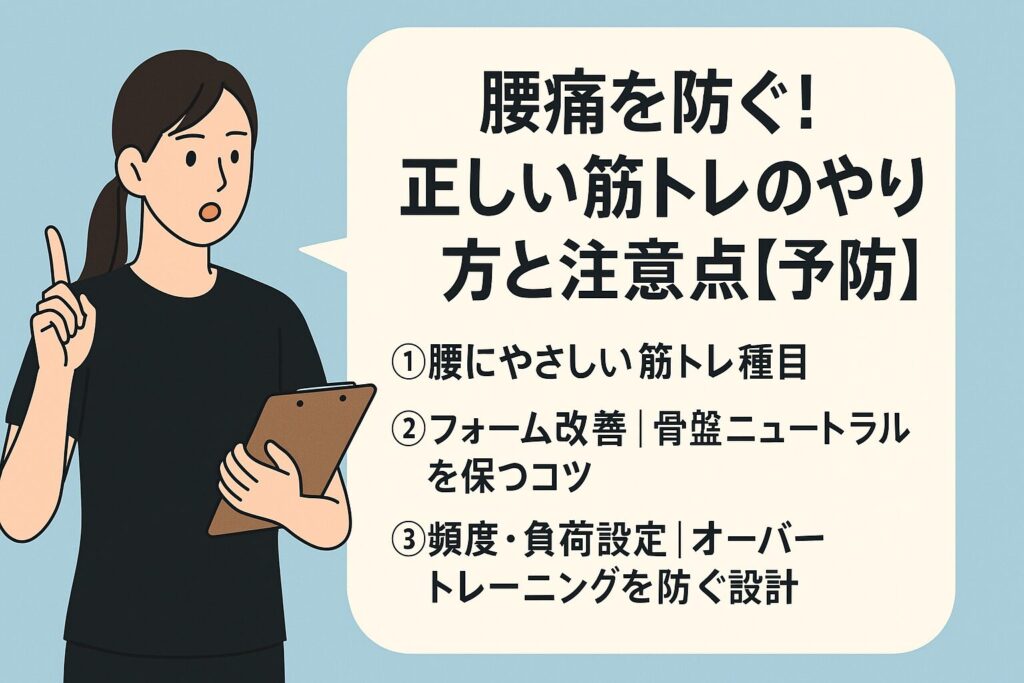

腰痛を防ぐ!正しい筋トレのやり方と注意点

「腰痛があるから筋トレは怖い…」「間違ったやり方で悪化したくない…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

ですが、実は正しい方法で行えば、筋トレは腰痛の予防にも改善にも効果的です。

大切なのは、どの種目を、どういう姿勢で、どれくらいやるかを正しく選ぶこと。

このパートでは、腰を痛めずに筋トレを続けるための

- やさしい種目の選び方

- 安全なフォームの作り方

- 無理のない頻度

- 負荷の設定

を、初心者向けにわかりやすく解説します。

①腰にやさしい筋トレ種目(ドローイン/ヒップリフト/プランクなど)

腰痛予防の第一歩は、腰に負担をかけずに体幹(お腹まわり)をしっかり支える筋肉を鍛えることです。

以下の3種目は、マット1枚あれば自宅でできて、初心者でも安全に取り組めます。

ドローイン(腹横筋の活性化)

目的:お腹の奥の筋肉(腹横筋)を意識的に使う練習

方法

- 仰向けになり、両膝を立ててリラックスする

- 鼻から息を吸い、お腹を少しふくらませる

- 口からゆっくり息を吐きながら、おへそを背中に近づけるイメージでお腹をへこませる

- そのまま呼吸を続けながら10秒キープ(呼吸は止めない)

10秒×3セット、毎日OK

ヒップリフト(お尻・体幹・太もも裏)

目的:骨盤と背骨を支える筋肉を強化する

方法

- 仰向けになり、両膝を立てて足を腰幅に開く

手のひらを床に置き、かかとを踏んでお尻を持ち上げる - 膝・腰・肩が一直線になるように上げる(反りすぎ注意)

- ゆっくり下ろす(3秒かけて)10〜15回×2セット、週2〜3回

プランク(体幹全体の安定)

目的:腹筋・背筋・お尻など体幹全体を強化

方法

- うつ伏せになり、肘を肩の真下につく

- つま先を立てて体を一直線に浮かせる(腹とお尻に力)

- 呼吸を止めずに20〜30秒キープ

30秒×2セットから、慣れたら1分へ

これらの種目は、どれも腰を反らせずに体幹を使う練習になります。

無理せず少しずつ回数を増やすのがポイントです。

②フォーム改善|骨盤ニュートラルを保つコツ

どんな筋トレでも、「腰を痛めるかどうか」はフォーム次第。

特に骨盤の位置(ニュートラル)を保てるかどうかが、腰への負担を大きく左右します。

骨盤ニュートラルとは?

「前に傾きすぎず、後ろにも傾かない中間の位置」のこと。

背骨の自然なカーブを保った状態で、腰への負担が最も少ない姿勢です。

ニュートラルを保つための意識ポイント

- お腹を少しへこませて腹圧をキープ(ドローイン)

- お尻を軽く締めて骨盤が後傾しすぎないようにする

- 腰が反ったり丸まったりしない中間を探す(鏡を使うと◎)

スクワットやプランクで応用するには?

- スクワット時:お腹とお尻を意識しながら腰が反らないよう注意

- プランク時:腹に力を入れて「腰が落ちないように」キープする

はじめのうちは感覚がつかみにくいので、鏡やスマホ動画でフォームを確認しながら行うのがオススメです。

③頻度・負荷設定|オーバートレーニングを防ぐ設計

腰痛を予防するには、がんばりすぎず、体に合った負荷とペースで筋トレを続けることが大切です。

続けられる設定にすることが、最終的に一番効果が出ます。

初心者におすすめの頻度・負荷目安

| 項目 | 目安 |

| 頻度 | 週2〜3回(1日おき) |

| 回数 | 10〜15回を余裕を持ってできる範囲で |

| セット数 | 各種目2セットからスタート |

| 休息 | 筋肉痛がある日は休む(痛みはNG) |

無理せず継続するコツ

- 「次の日に動けるくらいの疲労感」を目安に

- 痛みが出たら中止。翌週に負荷を減らして再開

- 毎回トレーニングノートで体調と負荷を記録すると◎

筋トレの効果は、「継続」と「回復」の両方があってこそ得られます。毎回100点を目指すより、70点でいいから続けることを意識しましょう。

このように、正しいやり方を身につけることで、腰を守りながら筋力を高めることが可能です。

すでに腰痛がある場合の対応策

すでに腰に痛みがある状態で筋トレを続けていいのか、それとも中止すべきか――この判断はとても難しく、悩まれている方も多いはずです。

無理をすれば悪化する可能性もあり、逆に動かなさすぎても回復が遅れることがあります。

このパートでは、「筋トレを中止すべきケース」「続けていい場合の見極め方」「治療や指導を受けるべきタイミング」について、国家資格トレーナーとしての実体験と医学的根拠をもとにご紹介します。

①筋トレを一旦中止すべきケース

腰に痛みを感じたとき、まずはトレーニングを一時中止すべきかどうかを判断しましょう。

以下のような症状がある場合、無理に続けることで悪化するリスクが高いため、筋トレはすぐに中止するべきです。

筋トレを中止すべきサイン

- 動き出しや動作中に鋭い痛みが走る

- 寝返り・起き上がりなど日常動作でも痛む

- 腰だけでなく足にしびれや脱力感がある

- くしゃみや咳でも痛みが響く(椎間板への負担が強い)

これらは神経の圧迫や急性炎症の可能性もあるため、自己判断で継続するのは危険です。

まずは痛みのピークを越えるまで安静と冷却(アイシング)を行い、3〜5日様子を見るのが基本です。

改善しない場合は、整形外科や整骨院への受診をおすすめします。

②継続OKなケースと運動強度の見極め

すべての腰痛が「運動禁止」というわけではありません。

痛みが軽度で、特定の動作で悪化しない場合は、適切な強度での運動を続けた方が回復が早まるケースもあります。

筋トレを継続できるケースの目安

- 痛みが重だるさ程度で鋭くない

- ウォーミングアップで痛みが軽減する

- 日常生活に大きな支障がない

- 痛みの部位を押しても「ズキン」とせず、鈍い感覚

強度調整のポイント

- 回数を半分以下にする

- 体重負荷→チューブや自重に変更

- 体幹安定系(ドローイン・プランク)に限定

- 痛みが出たら即中止・翌日は完全休養

特に注意すべきは、「我慢すればできる」という思考です。痛みが出た時点で、身体は何らかの異常を訴えているサインです。

運動は「安全な範囲で調整する」ことが大前提。

1回のトレーニングで治すのではなく、1〜2週間かけて徐々に戻していくことが重要です。

③整骨院・整体・リハビリ指導を活用する選択肢

腰痛がある状態で自己流の筋トレを続けるのはリスクが高く、専門家のサポートを受けることで安全性と回復スピードが大きく変わります。

活用すべき専門機関

- 整骨院・接骨院

柔道整復師による筋肉・関節の評価と施術。炎症の有無や動作のクセもチェック可能。 - 整体院

筋肉のバランスや骨盤のゆがみを調整。リラクゼーション目的より「姿勢改善系」がおすすめ。 - 理学療法士・NASM-PESによる運動指導

機能評価(FMSなど)に基づく、安全で科学的なトレーニング再開計画を提案。

特に慢性腰痛の方には、「施術×運動」の両輪アプローチが最も効果的です。

柔道整復師としての経験からも、「筋トレだけ」「治療だけ」では根本改善に至らないケースを多く見てきました。

アドバイス

今後も筋トレを長く続けたいなら、早めに専門家の力を借りてケガをしない身体の使い方を習得するのが最大の近道です。

筋トレと腰痛に関するQ&A

腰痛と筋トレに関する悩みは人それぞれ。正しい知識がないまま誤解や不安を抱えてしまう人も多いです。

ここでは、よくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。ちょっとしたヒントが、腰痛改善の大きな一歩になるかもしれません。

Q1:腹筋をすると腰が痛くなるのはなぜ?

A:

腰が反ってしまっている可能性が高いです。

腹筋運動のときに、背中が浮いたり腰が反ったりすると、腹筋ではなく腰の筋肉や関節に負担がかかってしまいます。

特に「上体起こし(クランチ)」や「レッグレイズ」は、腰痛持ちの方には不向きな種目です。

まずはドローインやプランクなど、腰を反らせずにお腹を使うトレーニングから始めましょう。

Q2:ストレッチだけでは不十分?

A:

はい、ストレッチだけでは腰痛の根本改善にはつながりません。

ストレッチは筋肉の柔軟性を高める手段として重要ですが、それだけでは体を支える筋力(特に体幹)が不足したままです。

たとえば、猫背や反り腰の原因が「筋力低下」にある場合、ストレッチだけでは根本解決できません。

「整える(ストレッチ)」+「支える(筋トレ)」の両方が大切です。

Q3:筋トレは一生続けないと意味ない?

A:

一生続ける価値はあるけど、追い込む必要はありません。

筋トレは、筋肉だけでなく姿勢・代謝・血流・転倒予防にも効果があるため、年齢を重ねても大切です。

ただし、若い頃のように毎日追い込む必要はなく、週2回の軽い運動でも十分効果はあります。

むしろ「やらなくなると元に戻る」性質があるため、無理なく習慣にすることが最重要です。

Q4:腰痛改善に役立つ食事やサプリはある?

A:

あります。

特に「炎症を抑える・筋肉を修復する・関節をサポートする」栄養素がポイントです。

おすすめ栄養素・サプリ

- オメガ3脂肪酸(青魚・えごま油・MCT):炎症軽減に効果的

- たんぱく質(プロテイン):筋肉の修復と成長に必要

- ビタミンD・カルシウム:免疫系の維持に必須

- ビタミンB群:代謝の維持・活性化に必須

基本はバランスの良い食事を心がけ、必要に応じてサプリを補助的に使うと良いでしょう。

特にプロテインとビタミン群、オメガ3は、腰痛対策においても汎用性が高くおすすめです。

まとめ:腰痛を防ぐには「やり方と量の見極め」がカギ

ここまでご紹介してきたように、筋トレはやり方を間違えると腰を痛める原因になりますが、正しく行えば腰痛の予防にも改善にも非常に効果的です。

大切なのは、正しいフォームと無理のないペースを守りながら、体の反応に合わせて調整していくこと。

最後に、国家資格を持つトレーナーとして、改めてお伝えしたい「筋トレと腰痛予防の本質」を3つのポイントに整理してお伝えします。

筋トレはやり方次第で腰痛予防にも改善にもなる

筋トレ=腰に悪い、というのは誤解です。

実際には、正しい種目・フォーム・負荷設定さえ守れば、筋トレは腰痛を予防・改善する非常に有効な手段です。

特に、体幹(インナーマッスル)やお尻、股関節まわりの筋肉をバランスよく鍛えることで、腰椎への負担を減らすことができます。

一方で、間違ったフォームや過剰なトレーニング頻度は、腰を壊す原因にもなります。

だからこそ、やり方次第で良薬にも毒にもなることを理解しておくことが大切です。

国家資格トレーナーだからこそ伝えたい「安全な強化法」

私自身、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PES(パフォーマンススペシャリスト)として、数多くの腰痛患者・アスリートをサポートしてきました。

現場で一貫して感じるのは、「腰痛の多くは、体の使い方や筋バランスのミスから起きている」という事実です。

そのため、トレーニング指導では以下の3ステップを重視しています:

- 痛みの出る原因を評価(動作・姿勢・筋力バランス)

- 腰にやさしい種目から再スタート(ドローイン・ヒップリフトなど)

- 正しいフォームが身についたら段階的に負荷をUP

筋肉を鍛える=重いバーベルや高回数をこなす、というイメージを変えること。

「正しい順序で、適切な負荷を、丁寧に積み重ねること」こそが、安全な筋トレの本質です。

継続のコツは痛みゼロで動ける身体を目指すこと

腰痛を改善したいからといって、「がんばりすぎる」ことが逆効果になるケースも多々あります。

大切なのは、無理なく続けられる筋トレで、痛みなく日常生活を送れる身体を作ることです。

継続のコツは以下の通りです:

- トレーニング後に痛みが残らない程度の負荷で行う

- 「少し物足りないくらい」がちょうどいいと考える

- 毎日でなくてもいい、週2回のペースでOK

- 疲れているときや違和感がある日は、思い切って休む勇気も大切

痛みがない状態を保ちながら筋力を上げていくことが、結局は最短・最善の腰痛予防策になります。

最後に一言

筋トレで腰痛を悪化させるか、予防・改善につなげられるかは、あなたの「選び方とやり方」次第です。

この記事をきっかけに、今日から痛みゼロで動ける体づくりを始めてみてください。