立ち仕事の腰痛を改善!国家資格者が教える筋トレ・ストレッチ・正しい姿勢の完全対策ガイド

毎日の立ち仕事で「腰が重い」「張ってつらい」と感じていませんか?

その腰痛、実は立ち方や筋力の低下が原因かもしれません。

本記事では、整形外科や整骨院・パーソナルジムで腰痛に向き合ってきた国家資格保有の現役施術者が、立ち仕事特有の腰痛を根本から改善する筋トレメソッドをわかりやすく解説。

筋力・姿勢・生活習慣の3つの角度から、「つらい腰痛」を「痛みのない体」へと変えていく方法をお伝えします。

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレの進め方を体系的にまとめた完全ガイド』の関連コンテンツで、特に立ち仕事や長時間の立位姿勢による腰痛に焦点を当てた実践的な内容となっています。

筋トレ不足は立ち仕事で腰痛になる|3つの原因

立ち仕事で腰がつらくなるのは、単なる「立ちっぱなし」が原因ではありません。

実はその背景には、姿勢・筋肉の働き・足裏の機能など、さまざまな要因が絡み合っています。

国家資格を持つ筆者の視点から、立ち仕事による腰痛の主な原因を3つに分けてわかりやすく解説します。

筋持久力の低下で骨盤が歪む

立ち仕事が腰痛になる大きな原因のひとつが、筋トレ不足による「筋肉の持久力低下」です。

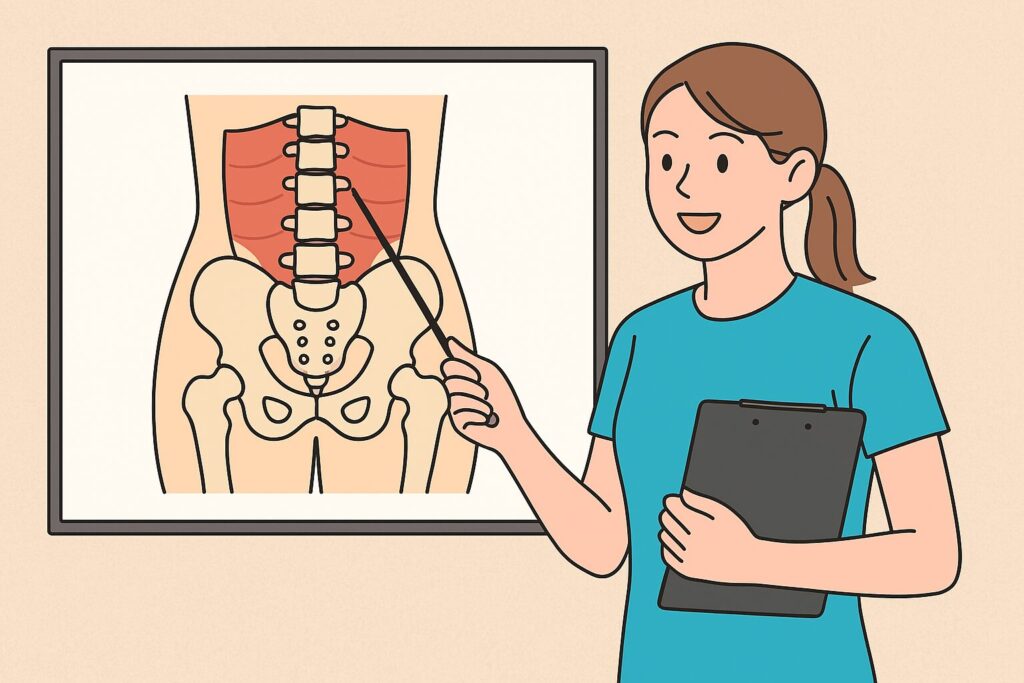

特に腹横筋・多裂筋などのインナーマッスルが弱っていると、骨盤を正しい位置で支えられなくなります。

例えば、立ち仕事で8時間働くとき、腰や骨盤周辺の筋肉はずっと重力と戦っています。

筋力があるだけでなく、長時間支えられる「筋持久力」が必要です。

しかし、これが不足していると、だんだんと骨盤が後ろに傾いたり、左右にずれたりしてしまい、腰に負担が集中するのです。

だからこそ、立ち仕事で起こる腰痛の予防には、重いものを持ち上げる筋トレではなく、姿勢をキープするための持久系の筋トレが効果的です。

筋力不足による反り腰・猫背などの不良姿勢

長時間の立ち仕事では、重心が崩れたまま同じ姿勢を続けることが腰痛につながります。

代表的な例が、「反り腰」と「猫背」です。

反り腰は、骨盤が前に傾きすぎて、腰椎のカーブが強くなる状態。ヒールを履く女性や、腹筋が弱い人に多く見られます。

この姿勢では、常に腰椎が圧迫されているため、慢性的な痛みに発展しやすくなります。

一方、猫背は背中が丸まり、肩が前に出た姿勢です。

この状態では、腰だけでなく、首や背中にも負担がかかり、全身のバランスが崩れやすくなります。

これらの姿勢は、無意識のうちに癖になっていることが多いため、自分の姿勢を「鏡」や「スマホ動画」で客観的に確認する習慣も有効です。

足部のアライメント崩れ(偏平足・外反母趾)

立ち仕事による腰痛の原因は、腰そのものではなく、「足元」にあるケースも多いです。

特に偏平足や外反母趾など、足のアライメント(骨の並びや筋バランス)が崩れていると、地面からの衝撃がダイレクトに腰まで届きます。

偏平足では、足裏のアーチ構造が潰れてしまい、クッションの役割を果たせません。

さらに外反母趾があると、立っているだけで重心が外側に偏り、骨盤や背骨の配列まで影響を受けます。

立ち仕事では、長時間この偏った重心で立ち続けることになるため、慢性的な腰痛へとつながります。

これを防ぐには、足底筋や内在筋を鍛える筋トレや、足に合ったインソールの使用がとても効果的です。

立ち仕事の腰痛は筋トレで改善できるのか?

「立ち仕事でひどい腰痛持ちなのに筋トレして大丈夫?」

そう疑問に思う方は少なくありません。

しかし、近年の研究や臨床現場では、正しく行う筋トレが腰痛の改善に効果的であることが明らかになってきました。

ここでは、柔道整復師・NASM-PESの資格を持つ筆者が、科学的根拠と施術経験に基づいてその理由を解説します。

柔道整復師・NASM-PESの見解

私の立場からはっきりとお伝えします。腰痛改善に筋トレは有効です。

ただし、それは「正しく選んだ種目を、正しいフォームで行った場合」に限られます。

柔道整復師として、これまで数百名以上の腰痛患者さんと向き合ってきましたが、安静にするだけでは再発を防げません。

むしろ、運動不足により筋力が落ち、慢性化するケースが多いのが実情です。

また、NASM-PES(パフォーマンススペシャリスト)の視点では、機能不全の筋肉バランスを整える「コレクティブエクササイズ」の重要性が強調されます。

例えば、腹横筋や多裂筋の活性化は、腰椎の安定に直結します。

つまり、医学的にも運動学的にも、筋トレは腰痛改善の重要なアプローチと言えるのです。

筋トレのメリット|関節保護・代謝改善・再発予防

腰痛に悩む方にとって、筋トレには以下の3つのメリットがあります。

- ①関節を守る機能が高まる

筋肉は、関節にかかる衝撃を吸収・分散する役割を果たします。特に腹筋群・殿筋群の強化は、腰椎の安定性をサポートし、痛みの軽減に寄与します。 - ②代謝が上がり血流が改善される

筋トレを行うと筋ポンプ作用により血流が促進され、酸素や栄養が筋肉・関節に行き渡ります。

これにより、回復力が高まり、冷えやむくみの解消にもつながります。

- ③痛みの再発リスクが減る

慢性的な腰痛の多くは、「弱った筋肉」や「動きのクセ」によって再発します。

筋トレにより正しい動作パターンが定着することで、根本的な予防が可能です。

これらの理由から、腰痛は筋トレで予防・改善できる時代になっているのです。

リハビリ現場では運動療法が主流に

ひと昔前の病院や整骨院では、電気治療やマッサージが中心でしたが、今や流れは変わっています。

多くの病院や整骨院では「運動療法(エクササイズ指導)」が主流となってきています。

なぜなら、厚生労働省が推奨する「運動器の機能向上」でも、慢性腰痛に対する運動指導が最も効果的な手段の一つと明記されているからです。

現場でも、痛みのある時期は手技や物理療法で対応し、症状が落ち着いたら積極的に「セルフエクササイズ」を導入する流れが基本になっています。

そのため、筋トレといってもハードなものではなく、腰痛持ちでも安心してできる段階的な運動が指導されています。

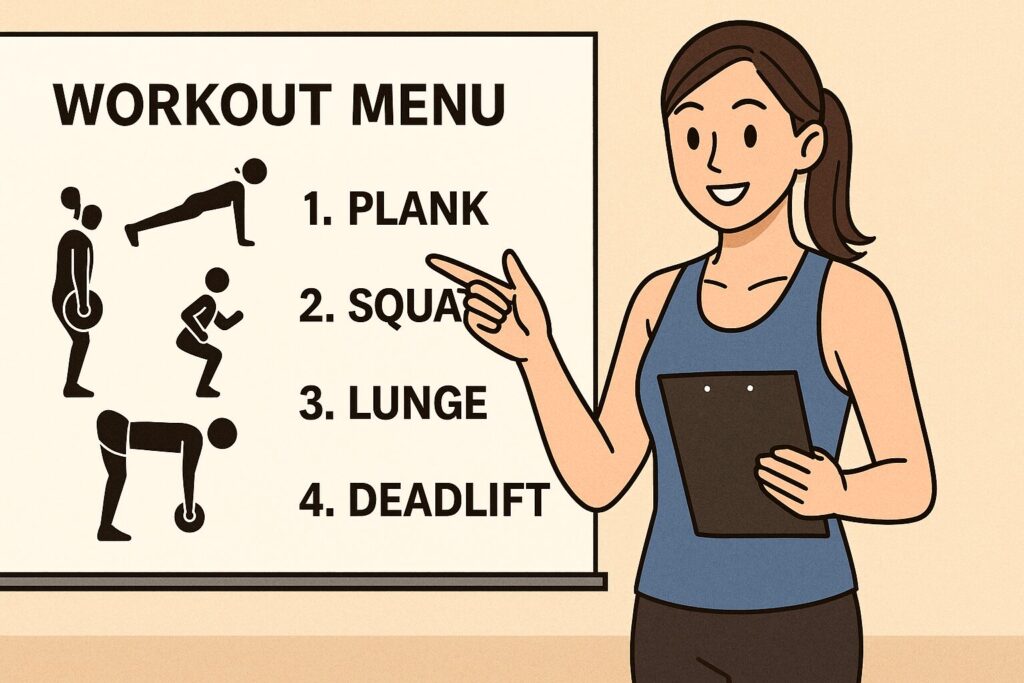

腰痛に効く!立ち仕事の人向け筋トレメニュー

「筋トレが腰痛に効くって本当?」

「どんな運動をすればいいのか分からない」

そんな方のために、国家資格を持つ筆者が、立ち仕事による腰の疲れ・痛みを根本から改善する筋トレメニューを厳選しました。

腰痛を防ぐには、筋力だけでなく正しい姿勢・関節の動き・筋持久力が必要です。

ここでは、初心者でも無理なく始められる「体幹」「下半身」「ながら運動」「準備運動」の4つに分けて解説します。

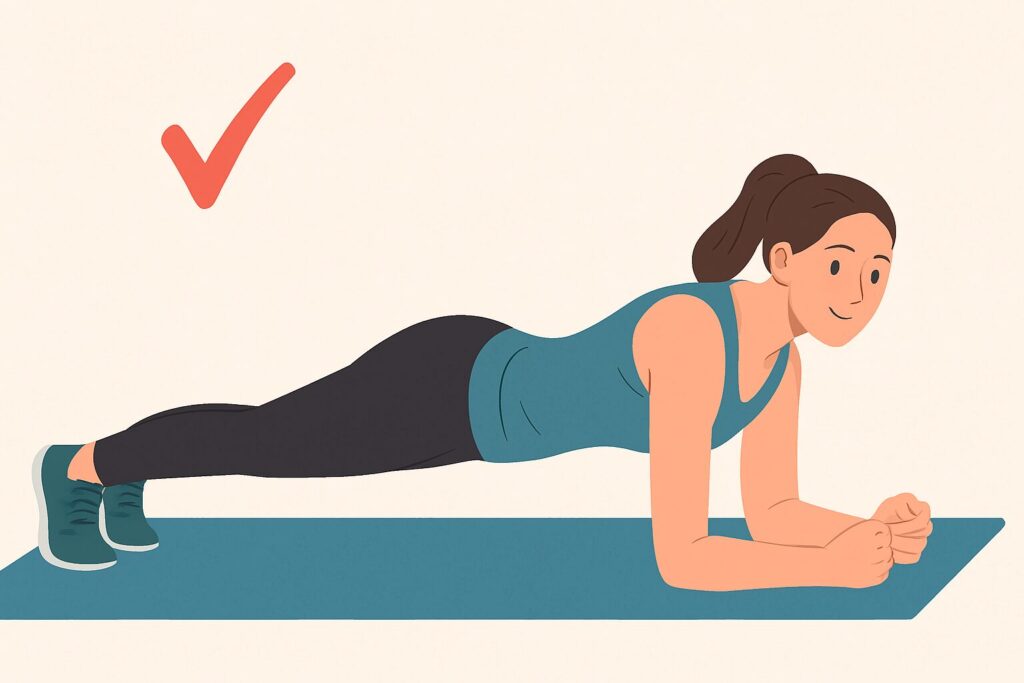

体幹(腹横筋・多裂筋)を鍛えるトレーニング

体幹の中でも特に「腹横筋」と「多裂筋」は、背骨と骨盤を内側から支えるインナーマッスルです。

これらが弱いと、姿勢が崩れて腰への負担が大きくなります。

立ちっぱなしで腰がつらくなる方は、まずここを強化しましょう。

▶種目①:ドローイン(腹横筋)

効果:腰を安定させる深部筋を活性化し、姿勢を改善します。

やり方:

- 仰向けに寝て、両膝を立て、足は肩幅に開く

- 手を下腹部に置く(おへその下あたり)

- 鼻から息を吸ってお腹をふくらませる

- ゆっくり息を吐きながら、おへそを背骨に引き寄せるイメージでお腹をへこませる

- そのまま10秒キープ(呼吸は止めない)

- 5〜10回繰り返す

ポイント:腰が反らないように、背中全体を床に押し付ける感覚で行うと効果的です。

▶種目②:バードドッグ(多裂筋)

効果:背骨まわりの安定性を高め、バランス感覚も鍛えられます。

やり方:

- 四つん這いになる(手は肩の真下、膝は股関節の真下)

- 右手と左脚を同時にゆっくり伸ばし、背中〜脚が一直線になるよう意識する

- 5秒キープして、元の位置に戻る

- 左手・右脚も同様に行う

- 左右10回ずつ、2〜3セット

ポイント:背中が反らないように腹筋に力を入れ、体がブレないよう意識しましょう。

下半身(大殿筋・ハムストリングス)強化

立ち仕事による腰痛は、実は下半身の筋力不足が原因になっているケースも多いです。

特に「お尻(大殿筋)」や「太もも裏(ハムストリングス)」が弱いと、骨盤をうまく支えられず、腰に過剰な負荷がかかってしまいます。

▶種目①:ヒップリフト(大殿筋)

効果:骨盤を正しい位置に安定させ、腰の負担を減らします。

やり方:

- 仰向けに寝て、膝を立てて足を肩幅に開く

- 両手は体の横に置き、手のひらを床に向ける

- お尻に力を入れて、ゆっくりお尻を持ち上げる

- 膝〜肩が一直線になる位置で2秒キープ

- ゆっくり下ろす

- 10〜15回を2セット

ポイント:腰を反らせすぎないよう注意。お尻の力で持ち上げる意識が大切です。

▶種目②:スタンド・レッグカール(ハムストリングス)

効果:太もも裏を鍛えることで、骨盤の安定性が高まります。

やり方:

- 壁やイスに手をついてまっすぐ立つ

- 片脚のかかとを、ゆっくりお尻に近づけるように曲げる

- 膝の位置が前に出ないように注意

- ゆっくり元に戻す

- 左右10回ずつ、2セット

ポイント:太ももの裏側に力が入っているか確認しながら行いましょう。

「ながら」でできる立位エクササイズ

「忙しくて運動する時間がない」という方でもできる、スキマ時間で腰痛対策できるエクササイズです。姿勢改善や血流促進に役立ちます。

▶種目①:ヒールアップ

効果:ふくらはぎを鍛えて血流を改善し、立ち姿勢を安定させます。

やり方:

- イスや壁に手を添えて立つ

- ゆっくりとかかとを持ち上げ、つま先立ちになる

- 3秒キープして、ゆっくり下ろす

- 10回×3セット

ポイント:かかとを高く上げすぎず、ふくらはぎに効いている感覚を大切に。

▶種目②:スタンディングマーチ

効果:腰や股関節を動かしながら、姿勢をリセットできます。

やり方:

- その場で足踏みするように片脚ずつ太ももを上げる

- 背筋をまっすぐ保ち、腕も軽く振る

- 30秒〜1分を目安に行う(休憩時間などに)

ポイント:重心が左右にブレないよう意識すると体幹にも効果があります。

筋トレ前にやっておきたい関節モビリティ

筋トレ前に関節を動かしておくことで、ケガの予防や動作のスムーズさが大きく変わります。立ち仕事によって硬くなりやすい股関節・足首・骨盤まわりをしっかり動かしておきましょう。

▶種目①:股関節まわし

やり方:

- まっすぐ立ち、片脚を持ち上げて膝を曲げる

- 膝で大きな円を描くように外回し×5回、内回し×5回

- 反対側も同様に行う

ポイント:骨盤が動かないように腹筋に力を入れ、脚だけで回す意識を持ちましょう。

▶種目②:アンクルモビリティ(足首)

やり方:

- 片膝立ちになり、前脚の膝をつま先より前へゆっくり倒す

- かかとは床につけたまま、足首を曲げる

- 戻して10回繰り返す(左右1セット)

ポイント:アキレス腱が伸びすぎないよう、ゆっくりコントロールして行いましょう。

腰痛を悪化させるNG筋トレと注意点

腰痛を改善したくて筋トレを始めたのに、かえって痛みがひどくなってしまった…。

そんな経験はありませんか?実はその原因、トレーニング方法に見えない落とし穴がある可能性があります。

筋トレは正しく行えば腰痛予防にとても効果的ですが、フォーム・負荷・頻度を間違えると逆効果になってしまうことも。

特に腰痛持ちの方にとっては、「やってはいけない筋トレ」や「やり方の注意点」を押さえることが、症状の悪化を防ぐうえで不可欠です。

この章では、国家資格保有者の視点から、腰に負担をかけやすいNG行動や、初心者が陥りがちな注意点をわかりやすく解説します。

痛みを我慢するトレーニングはNG

「ちょっと痛いけど効いてる証拠かな…」

筋トレ中にそんなふうに感じたことはありませんか?

実はこの考え方、腰痛持ちの方にとっては非常に危険です。

腰の痛みを我慢して運動を続けると、炎症を悪化させたり、関節や神経にダメージを与えるリスクがあります。

ここでは、「腰に痛みを感じたらすぐに見直すべき理由」と、具体的な対応方法を詳しく解説します。

痛み=体からの警告サイン。無理な継続は炎症や悪化の原因に

痛みは、体が「今は危険ですよ」と教えてくれている警報のようなものです。

特に腰まわりの痛みは、筋肉・関節・神経いずれかに何らかの異常が起きている可能性があり、そのままトレーニングを続けると炎症が進行し、回復に時間がかかることがあります。

たとえば、椎間板に圧がかかっているときや、筋膜の緊張が強い状態で無理な運動をすると、軽度の腰痛が慢性化する恐れも。

「我慢すれば強くなる」という思い込みは捨てて、痛み=ストップを基本ルールとして守りましょう。

「違和感がある動き」は避け、代替種目に切り替えるのが鉄則

「ズキッと痛いわけじゃないけど、なんとなく違和感がある」

そんなときも、無理に続けるのはNGです。違和感は、体が動きに対して適応できていないサインかもしれません。

たとえば、ヒップリフトで腰が反ってしまうと「なんか腰に効いてる気がする…」と感じることがありますが、実際には腰椎への圧迫が強まり、かえって負担が増しているケースが多いです。

そうした場合は、ドローインなど、より優しい種目に切り替えることが正解です。筋トレは「強度」よりも「安全性」と「継続性」を優先させることが、長い目で見たときの改善につながります。

軽い筋肉疲労はOKでも、「ズキッ」とした痛みは即中止すべき

筋肉に「ジワーッ」とした張りや疲労感が出るのは、トレーニングとしては正しい反応です。

しかし、それとは異なる「鋭い痛み」「刺すような痛み」「電気が走るような感覚」があれば、それは運動中止のサインです。

特に腰まわりは、神経が通っている重要なエリアです。

刺激の方向や負荷のかけ方を間違えると、坐骨神経痛やヘルニアの悪化などを引き起こすリスクがあります。

「この痛み、大丈夫かな?」と迷ったら、迷わず中止して様子を見ること。

それでも不安が残る場合は、病院や専門家に一度チェックしてもらうのが安心です。

フォームが崩れると逆効果になる例

筋トレは「動けば効果が出る」というものではありません。

正しいフォームで行わなければ、鍛えたい筋肉に刺激が届かず、かえって腰や関節に負担が集中する恐れがあります。

特に腰痛予防のためのトレーニングでは、「狙った筋肉に正しく効かせる」ことが何より重要です。

ここでは、よくあるフォームの崩れとその影響、そして正しく動作するためのコツについて解説します。

正しく効かせたい筋肉に刺激が入らず、効果が出にくくなる

筋トレの目的は、「特定の筋肉にしっかり刺激を与えること」。

ところがフォームが崩れると、本来効かせたいはずの筋肉にうまく負荷が伝わらなくなります。

たとえば、ヒップリフトをするときに腰を反ってしまうと、お尻ではなく腰の筋肉が過剰に使われてしまい、効果が薄れるだけでなく、痛みの原因にもなります。

狙った筋肉を意識して使う「マッスルマインドコネクション(筋と脳のつながり)」を高めるには、まず正しいフォームの習得が必須。

間違った動作では頑張っても結果が出ない状況になりがちです。

腰や関節への負担が増え、ケガや慢性痛のリスクが高まる

フォームの乱れは、筋肉だけでなく関節や靭帯、神経にも悪影響を及ぼします。

とくに初心者に多いのが、「勢いに任せて反動を使う」パターン。

これでは負荷が筋肉ではなく、関節や腰椎にかかってしまい、炎症やケガの原因になります。

スクワットでは、膝がつま先より前に出すぎる・内側に入ることで膝関節にストレスがかかりますし、腹筋運動で首を引っ張ってしまうと頸椎(首の骨)にダメージを与えることも。

こうした負担の蓄積は、一時的な痛みだけでなく、長引く慢性痛や再発リスクにもつながるため、要注意です。

回数よりも「ゆっくり正確な動作」が大切。鏡や動画で確認を

「とにかく回数をこなす」ことに意識が向くと、どうしても動作が雑になりがちです。

しかし、本当に大切なのはスピードではなく、質です。

トレーニング中は、「この筋肉を使っている」と感じながら、ゆっくり・コントロールされた動きで行うことで、筋肉にしっかり負荷がかかります。

その結果、少ない回数でも大きな効果が期待できるのです。

おすすめなのは、鏡でフォームを確認しながら行うこと。

また、スマートフォンで自分の動きを撮影し、客観的にフォームをチェックする習慣をつけるのも非常に効果的です。

負荷・頻度・回数の最適化方法

腰痛対策のために筋トレを始めると、「何回やればいい?」「毎日やった方が早く治る?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

実は、腰痛改善において最も大切なのは、ちょうどいい負荷と継続できる頻度を見つけることです。

ここでは、トレーニングを安全かつ効果的に続けるための「負荷・頻度・回数の目安」と、調整のコツをわかりやすく解説します。

最初は物足りないくらいがちょうどいい。安全性が最優先

筋トレ初心者や腰痛を抱える方にとって、最初からハードなメニューに挑戦するのはリスクが高いです。

トレーニング効果は「強度」ではなく、「継続」と「質」で決まります。

はじめのうちは「ちょっと物足りないかも?」と思うくらいの強度で十分。

最優先すべきは安全に動けるかどうかです。

腰に不安があるときは、以下のような判断基準を持っておくと安心です:

- 10回やって軽く疲れる程度ならOK

- 「翌日に激しい筋肉痛」や「腰が重だるい感覚」が出たら、負荷が強すぎるサイン

- トレーニング後に軽くスッキリする程度が理想的な強度です

週2〜3回、10〜15回を2セットから始めて、徐々に増やす

腰痛予防・改善のための筋トレでは、回数を多くやる必要はありません。

むしろ、「正しい動作で、適切な回数」を週に数回続けるほうが、はるかに効果的です。

おすすめの目安は以下のとおり:

- 回数:10〜15回/1種目

- セット数:2セットから開始。慣れてきたら3セットまで増やす

- 頻度:週2〜3回(理想は中1日空ける)

これくらいのペースでも、3〜4週間継続できれば、姿勢の安定感や腰の軽さに変化を感じられるようになります。

急がず、焦らず、コツコツ積み重ねるのが一番の近道です。

疲労感や体調に応じて調整し、「継続できるペース」を見つける

「今日は体が重いな」

「寝不足気味だな」

と感じる日は、無理せず回数や種目を減らす勇気も大切です。

トレーニング効果は、「刺激×回復×継続」のバランスで成り立っています。

たとえば、

- 疲労がたまっている日は「1セットだけにする」

- 時間がない日は「ヒップリフトだけやる」など、柔軟な対応が◎

- 完璧じゃなくても続けることが最も重要

体調に合わせて調整できる人ほど、結果的に長く続けられ、腰痛の根本改善にもつながります。

その日の状態にあった「ベストの動き方」を選びながら、自分に合ったペースを見つけましょう。

筋トレだけじゃない!日常の腰痛予防法

腰痛を改善するには、筋トレやストレッチだけでなく、普段の生活習慣を見直すことも非常に大切です。

実際、整骨院に通う方の多くが「日常の姿勢やクセ」が原因で、腰に負担をかけ続けています。

たとえば、立っているときの姿勢、靴やインソールの選び方、ちょっとしたスキマ時間でのストレッチなど、毎日の小さな工夫が大きな差を生みます。

この章では、柔道整復師・NASM-PESの視点から、筋トレと併用して取り入れたい腰痛予防の生活習慣テクニックをご紹介します。

立ち姿勢と重心のコントロール

立ち仕事で腰がつらくなる大きな原因のひとつが、「悪い姿勢で立ち続けていること」です。

猫背や反り腰、重心の偏りなど、無意識の立ち方のクセが腰に大きな負担をかけています。

正しい姿勢と重心の意識を身につけることで、筋トレの効果も高まり、腰痛の根本的な改善が目指せます。

ここでは、腰痛を引き起こす立ち方の落とし穴と、理想的な立ち姿勢について解説します。

猫背や反り腰のまま立ち続けると、腰に余計な負担がかかる

猫背になると背中が丸まり、骨盤が後ろに傾いてしまいます。

この状態では腰まわりの筋肉が常に引っ張られたままになり、疲労がたまりやすくなります。

逆に反り腰の場合は、骨盤が前に傾きすぎて、腰椎が過剰に反り、椎間関節に圧がかかりやすくなるため、腰痛の原因になります。

一見「まっすぐ立っている」つもりでも、骨盤や背骨の配列が乱れていると、腰への負担は意外と大きいのです。

重心が片足に偏る休めの姿勢も腰痛の原因に

電車のホームやレジ待ちのとき、つい片足に体重を乗せて立っていませんか?

この「休めの姿勢」は、骨盤を左右に傾け、腰に偏った負荷をかける原因になります。

その結果、骨盤の高さが左右でズレたり、片側の腰・お尻・脚だけが疲れるといった状態になりやすく、慢性的な腰痛に繋がることも。

立つときは、両足に均等に体重を乗せる意識を持つだけでも、腰への負担を大きく減らせます。

理想は「耳・肩・骨盤・くるぶし」が一直線にそろう姿勢

横から見たときに、「耳・肩・大転子(骨盤横の出っ張り)・くるぶし」が一直線になっているのが理想の立ち姿勢です。

このポジションでは、全身の筋肉がバランスよく働き、腰まわりの筋肉が無理に頑張らなくても姿勢が保てます。

チェック方法としては、

- 壁に背中をつけて、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとが自然につくか確認

- 鏡で横から自分の姿勢を見て、首や腰が反りすぎていないかチェック

まずは「今の自分の立ち方を知ること」から始めてみましょう。

正しいインソール・靴の選び方

腰痛の原因は腰だけにあるとは限りません。実は、足裏のアーチや靴の選び方が、骨盤や背骨の安定性に深く関わっているのです。

立ち仕事の多い方ほど、足元の不安定さが全身の姿勢バランスを崩し、結果的に腰へ負担を集中させてしまうことも。

この章では、腰痛を予防・改善するうえで知っておきたい「靴とインソール選びのポイント」について解説します。

足元を整えることは、腰を守る第一歩でもあるのです。

足裏のアーチが崩れると、骨盤の傾きや腰の不安定性につながる

足には、衝撃を吸収したり、全身のバランスをとったりする役割をもつ「アーチ構造」があります。

このアーチが偏平足や開帳足、外反母趾などで崩れてしまうと、地面からの衝撃が骨盤や背骨に直接伝わりやすくなります。

さらに、アーチが崩れると足首・膝・股関節の動きにも影響が及び、連鎖的に腰の不安定性が高まることも。

結果として、筋肉が余計に頑張って姿勢を維持しようとし、腰の張り・疲れ・痛みに発展してしまうのです。

対策のポイント:

- 土踏まずが落ちている方はアーチサポート付きのインソールを活用

- 靴底がすり減っている場合は早めに交換を

- 正しい足裏の使い方を意識するだけでもアーチは少しずつ改善可能

クッション性が高すぎる靴は、逆に足の筋肉が働きにくくなる場合も

「足が疲れにくいように」と、クッション性の高いスニーカーを選ぶ方も多いですが、実はそれが腰痛の原因になることもあります。

クッションが柔らかすぎる靴では、足がフワフワとした不安定な状態になりやすく、本来使うべき足底筋やふくらはぎの筋肉が働きにくくなるからです。

すると、足元が安定せず、上半身のバランスが崩れて腰に余分な力がかかるようになります。

対策のポイント:

- 柔らかすぎず「程よい反発力と安定感」のある靴底を選ぶ

- かかとをしっかりホールドできる「ヒールカップ」がある靴が理想的

- 一日中立っている方は、試し履きだけでなく長時間履いた感覚を重視する

自分の足型・歩き方に合ったインソールを選ぶと、姿勢の改善にも効果的

インソールは「誰でも合う」ものではなく、自分の足型・歩行のクセに合わせて選ぶのが基本です。

たとえば、内側に重心がかかりやすい人は「オーバープロネーション補正タイプ」、外側にかかる人は「サポート強化タイプ」などがあります。

足元のバランスが整うと、全身の重心位置が安定しやすくなり、結果的に背骨や骨盤のポジションも自然と正しくなっていきます。

これは、筋トレやストレッチだけでは補いきれない「姿勢の土台」の補正につながります。

対策のポイント:

- 靴屋・整形靴専門店・整骨院などでフットプリントを測定してもらう

- 長く使うなら既製品よりもセミオーダー・フルオーダーインソールがおすすめ

- インソールは「疲れにくさ」だけでなく「姿勢への影響」も基準に選ぶ

腰痛改善に効果的なストレッチ3選

腰痛の原因は、筋力の低下だけでなく「硬くなった筋肉や関節の可動域の低下」にもあります。

特に、股関節・太もも裏・背骨まわりの柔軟性は、姿勢や腰の安定性に直結します。

この章では、国家資格者の視点から、腰痛に特に効果的な3つのストレッチを厳選してご紹介。

すべて初心者向けで、道具なし・すぐにできる・わかりやすい手順付きです。

①股関節ストレッチ:骨盤の動きをスムーズにして腰の負担を軽減

股関節が硬くなると、骨盤の動きが制限され、代わりに腰椎が過剰に動いてしまい腰痛につながります。

このストレッチでは、股関節の柔軟性を高めて骨盤の前後運動をスムーズにし、腰の負担を分散させるのが目的です。

種目:ひざ立ち股関節ストレッチ

効果:股関節の前面を伸ばして反り腰を改善する

やり方

- 片膝をつき、もう一方の足は前に出して90度に曲げる(ランジ姿勢)

- 背筋を伸ばし、骨盤を正面に向けたまま前に体重を乗せる

- 前脚の膝は90度をキープ。後ろ脚の股関節の前側が伸びる感覚を意識

- そのまま20〜30秒キープ×左右2セットずつ

ポイント:腰を反らず、体幹はまっすぐのまま前に出すのがコツです。

②ハムストリングスストレッチ:太もも裏の柔軟性が腰椎の緊張を和らげる

ハムストリングス(太もも裏)が硬くなると、骨盤が後ろに引っ張られてしまい、腰椎の自然なカーブが崩れて腰への負担が増えます。

このストレッチで柔軟性を高めることで、骨盤が立ちやすくなり、腰の緊張もほぐれます。

種目:イスを使った前屈ストレッチ

効果:もも裏を伸ばすと腰の負担が軽減する

やり方

- イスに浅く座り、片脚を前に伸ばしてかかとを床につける(つま先は上向き)

- 背筋を伸ばしたまま、ゆっくり股関節から体を前に倒す

- 太もも裏が気持ちよく伸びているところで止める

- 20〜30秒キープ×左右2セットずつ

ポイント:背中を丸めず、「胸を太ももに近づける」イメージで前に倒しましょう。

③胸椎回旋ストレッチ:背骨全体の可動域が広がり、姿勢が整いやすくなる

胸椎(背中の背骨)が硬くなると、猫背や肩の巻き込みにつながり、結果として腰が過剰に反る・丸まるなど不安定な状態に。

このストレッチでは、胸椎の回旋可動域を広げて、腰へのストレスを分散させます。

種目:ワイパー式胸椎回旋ストレッチ

効果:腰の過活動が落ち着くので腰痛改善に効果がある

やり方

- 仰向けになり、両膝を立てて90度に曲げる(足は腰幅)

- 両手を肩の高さに広げ、手のひらを上に向ける

- 息を吐きながら、両膝をそろえたままゆっくり左右に倒す

- 反対側にも同じ動作を繰り返す(左右10回×2セット)

ポイント:膝が床につかなくてもOK。背中の回旋を感じながら、無理のない範囲で行いましょう。

現役施術者が教える!継続するためのコツ

「腰痛改善のために筋トレを始めたけど、気づいたらやらなくなっていた…」

そんな経験はありませんか?

実際、現場でも「やれば効果があるのはわかっているけど、続かない」という声をよく耳にします。

腰痛対策で一番大切なのは、継続できる環境と仕組みづくりです。

この章では、柔道整復師として多くのクライアントを指導してきた経験から、モチベーションを維持する方法・運動環境の選び方・不調時の対処法について解説します。

モチベーションが続く習慣化の仕組み

腰痛改善のために筋トレを始めても、「三日坊主で終わってしまう」「気づいたらやらなくなっていた」という声は本当によくあります。

しかし、続かないのは意志が弱いからではありません。

仕組みがないから続かないのです。

本気で腰痛を改善したいなら、モチベーションに頼るのではなく、自然と習慣になる仕組みづくりが必要不可欠。

ここでは、現役施術者として数多くの成功例を見てきた立場から、腰痛トレーニングを継続するための3つのコツをお伝えします。

「毎日」よりも「週2〜3回」から始めた方が継続しやすい

筋トレを始めるとき、多くの方が「よし、毎日やろう!」と意気込みます。

けれど、仕事や家事に追われる日常の中で毎日続けるのは、かなりのハードル。

結果として、数日後には「やっぱり続かない」と自己嫌悪に陥ってしまいがちです。

実際、臨床でも最も継続率が高いのは週2〜3回ペースで取り組んでいる方です。

この頻度であれば、無理なく生活に組み込めるうえ、筋肉への適度な刺激・休息も確保できます。

💡まずは「できそうなペース」から。完璧より継続重視が腰痛改善の近道です。

時間・場所・内容をルーティン化することで習慣として定着する

人間の脳は、「やるか・やらないか」を毎回判断することを面倒に感じます。

逆に、やる時間・場所・内容が決まっていれば、自然と行動に移しやすくなります。

たとえば、

- 起きたらまず1分間のドローイン

- お風呂前にヒップリフトを10回

- テレビを見ながらふくらはぎのヒールアップ

このようにいつ・どこで・何をやるかを固定化することで、意思の力に頼らなくても継続できるようになります。

💡ルーティン=「やらなきゃ」から「いつものこと」に変える工夫です。

記録アプリやチェックシートで目に見える達成感を作るのも効果的

人は「できたことを見える化」すると、脳が達成感を得てモチベーションが自然に高まります。

そのためには、スマホの運動記録アプリや紙のトレーニングチェックシートを活用するのがおすすめです。

たとえば、

- カレンダーに◯をつけて「1週間続いた」ことを実感する

- トレーニングアプリで合計時間や回数がグラフになる

- シートに「今日はドローイン5回達成」と記入する

こうした見える進捗が小さなごほうびとなり、継続する意欲が生まれやすくなります。

💡やった証拠を残すことは、自分へのモチベーションプレゼント。継続は視覚化から!

ジムvs自宅|自分に合う運動環境とは

腰痛改善のために筋トレを始めるとき、よくある悩みのひとつが「ジムに行くべき?それとも自宅でやるべき?」という疑問です。

どちらにもメリット・デメリットがあり、環境選びを間違えると続かない原因になることもあります。

大切なのは、自分の性格や生活スタイル、目標に合わせて「無理なく続けられる場所」を選ぶこと。

ここでは、ジムと自宅それぞれの特徴と、選び方のポイントを現役施術者の視点から解説します。

ジムは器具が豊富で集中できる反面、移動や費用がハードルになることも

ジムには、マシンやトレーニング器具、鏡、広いスペースなどが整っており、腰痛対策のための運動にも適した環境が整っています。

特に正しいフォームを意識したい人、集中力を高めて取り組みたい人にとっては理想的な場所です。

ただし、デメリットもあります。

- 通うための移動時間が必要

- 月会費や交通費など、コストがかかる

- 忙しいと「行くのが面倒」と感じやすくなる

💡ジムが合う人の特徴:運動を習慣化したい/フォームにこだわりたい/環境でスイッチを入れたい人

自宅は続けやすいが、モチベーション維持やフォームチェックが課題

自宅でのトレーニングは、時間や場所を選ばず、「思い立ったらすぐできる」自由さが最大の魅力です。

特に立ち仕事の方や、家事・育児で忙しい方にとっては、スキマ時間を活用しやすい環境です。

しかしその反面…

- フォームが自己流になりやすく、誤った動きのクセがつく可能性がある

- モチベーションが続かず、途中でやめてしまうことも多い

- 集中しづらい・家族の目が気になるなど、心理的なハードルも

💡自宅が合う人の特徴:マイペースで進めたい/通う時間がない/こまめに短時間の運動をしたい人

「性格・生活リズム・目標」に合わせて、自分に合った環境を選ぶのが正解

結局のところ、「ジムが正解」でも「自宅がベスト」でもなく、あなたにとって続けやすいかどうかが最重要です。

つまり、選ぶべきは「他人にとって最適な環境」ではなく、あなたにとって無理なく続けられる場所なのです。

✔集中力を高めたいならジム

✔手軽さや気軽さを重視するなら自宅

✔モチベーションが不安ならパーソナルトレーニングやオンライントレーニングの併用も◎

💡大切なのは、完璧を目指すより続けられる環境を選ぶこと。

継続こそ、腰痛改善の最大の武器です。

不調が続くときは病院での検査・診断も選択肢に

筋トレやストレッチを取り入れても、「腰の痛みが引かない」「足にしびれがある」などの不調が長く続く場合は、病院での検査や診断を検討することも大切です。

自己判断で無理を続けてしまうと、かえって悪化してしまうこともあります。

ここでは、病院を受診すべきタイミングや、診断で得られることについてわかりやすく解説します。

痛みやしびれが長引く場合は、整形外科での画像診断が重要になる

腰の痛みが2週間以上続く、あるいは足のしびれや力が入りにくいといった神経症状が出ている場合は、整形外科での検査(レントゲン・MRIなど)が必要です。

これにより、筋肉の問題だけでなく、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった神経性の疾患の有無を確認することができます。

自分では気づけない原因を早期に特定できるのが、病院受診の大きなメリットです。

筋トレやストレッチでは対処できない疾患が隠れている可能性もある

腰痛の中には、内臓疾患や感染症、骨の異常が原因になっているケースもあります。

こうした場合、どれだけ運動をしても改善しないどころか、症状が悪化するリスクすらあります。

とくに、夜間に痛みが強まる・発熱を伴う・急に排尿しにくくなったなどの症状がある場合は、早急に医療機関での精密検査が必要です。

運動が逆効果になる前に、正確な診断を受けることが先決です。

「まずは原因を知る」ことが、正しい改善への第一歩となる

腰痛が長引くと、「とにかく運動しなきゃ」「ストレッチが足りないのかも」と焦ってしまいがちです。

しかし、どんな対策をするにしても、まず必要なのは正しい原因の把握です。

病院での診断を受けることで、「どこまで自分でケアできるのか」「どこから専門的な治療が必要なのか」が明確になり、効率的かつ安全な改善プランを立てることができます。

Q&A|筋トレ×立ち仕事×腰痛に関する疑問解消

「いつから始めたらいいの?」

「痛みがあるときは動いて大丈夫?」

「毎日やるべき?」

腰痛に悩む立ち仕事の方にとって、筋トレに関する疑問や不安は尽きません。

ここでは、施術の現場で特に多い質問を5つに厳選し、国家資格者の視点でわかりやすく解説します。

あなたの不安を解消し、安心して腰痛改善に取り組むためのヒントにしてください。

いつから始めればいい?どのくらいで効果が出る?

A:今すぐ始めてOKです。

腰の痛みが強くないなら、できる範囲からスタートすることで体は確実に変わります。

早ければ2〜4週間で「腰が軽い」「姿勢が安定した」と実感できる人も多くいます。

腰に痛みがあるときは筋トレしてもいい?

A:鋭い痛みがあるときは、やらない方がいいです。

痛みは体の「これ以上は危険」というサイン。

無理して続けると、筋肉や関節の損傷、炎症の悪化を招く可能性があります。

忙しくて時間がない人の対策は?

A:1日5分でも十分効果はあります。

歯磨き中や移動前などのスキマ時間で、簡単なエクササイズを習慣化するだけで、腰痛予防につながります。

継続こそ最大の効果を生む鍵です。

毎日やらないと効果が出ませんか?

A:毎日やらなくても大丈夫です。

筋トレは週2〜3回でも効果が出ます。筋肉には「回復する時間」も必要で、無理なく続けられる頻度のほうが結果につながりやすいです。

本当に筋トレで腰痛はよくなるの?

A:はい、正しくやれば改善できます。

筋力を高めることで姿勢が安定し、腰への負担が軽減されます。整形外科や整骨院でも、運動療法が標準的なアプローチになっています。

まとめ|立ち仕事による腰痛は正しく動かすことで改善できる

立ち仕事による腰痛は、姿勢・筋力・生活習慣など、さまざまな要因が重なって起こります。

しかし、正しい知識と方法で筋トレやストレッチを継続すれば、腰の負担を減らし、根本的な改善が目指せます。

大切なのは、「やりすぎず、あきらめず、自分のペースで続けること」。

もし、不安や痛みがあれば、整骨院や鍼灸院など専門家のサポートを活用しましょう。

今日からできる簡単な一歩が、腰痛のない快適な毎日につながります。

まずは「週2回・1日5分」から、ぜひ始めてみてください。

立ち仕事による腰痛対策に加えて、他の動作や生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛改善に役立つ筋トレの全体戦略を解説した完全ガイド』もあわせてご確認ください。