「腰が痛い…でも運動は不安」

「自己流で筋トレして、逆に悪化した」

そんなお悩みはありませんか?

実は、お尻の筋肉「大臀筋(だいでんきん)」の筋力低下が、慢性的な腰痛の原因になっているケースは非常に多いのです。

大臀筋を正しく鍛えることで、骨盤と体幹の安定性が高まり、腰への負担が大幅に軽減されます。

この記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PES資格を持つ国家資格者が監修のもと、

✔自宅でできる大臀筋トレーニング

✔腰痛を悪化させないための注意点

✔ストレッチやセルフケアのコツ

などを、初心者にもわかりやすく徹底解説します。

「腰痛を改善したい」「お尻を鍛えたいけど、どう始めればいいか分からない」

そんな方は、今日からできるメニューで一歩を踏み出してみませんか?

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレの進め方を体系的にまとめた完全ガイド』の関連コンテンツで、特に大臀筋の筋トレによる腰痛改善に焦点を当てた実践的な内容となっています。

腰痛は大臀筋の筋力低下が原因かもしれません

「腰痛の原因=腰まわりだけの問題」と思っていませんか?

実は、お尻の筋肉である「大臀筋(だいでんきん)」の弱さや硬さが、腰の痛みに深く関係していることが多いのです。

この章では、なぜ大臀筋が腰痛と関係するのかを、やさしくかつ専門的に解説します。

腰痛の原因は筋肉のアンバランスによる骨盤の不安定化

腰痛の大きな原因のひとつに、骨盤のゆがみや不安定性があります。

そしてその骨盤を支えるのが「腹筋」「背筋」「大臀筋」などの体幹筋です。

ところが、現代人は座る時間が長く、お尻の筋肉(大臀筋)を使わない生活が当たり前になっています。

すると、大臀筋の筋力だけが弱くなり、腹筋や太ももに負担が集中。その結果、骨盤が前後左右に傾きやすくなり、腰椎(背骨の下部)に余分なストレスがかかるのです。

このような筋力バランスの崩れが、慢性的な腰痛の原因になります。

大臀筋は腰・骨盤・股関節を支える「体幹安定の要」

大臀筋は、お尻の大部分を占める人体で最も大きな筋肉であり、

・骨盤を支える

・股関節を動かす

・姿勢を保つ

といった重要な働きを担っています。

特に「歩く・立つ・しゃがむ」などの日常動作では、大臀筋が腰まわりを安定させる中心的な役割を果たしています。

この筋肉が弱っていると、無意識のうちに腰や膝でかばうような動作が増えてしまい、結果的に腰に痛みが出るというわけです。

「腰痛なのにお尻を鍛えるの?」と思うかもしれませんが、実はそこが改善のカギなのです。

鍛えることで痛みの根本改善・再発予防につながる

大臀筋をしっかりと鍛えることで、骨盤まわりの安定性が増し、腰への負担を減らすことができます。

これは「一時的な痛みの解消」ではなく、再発しにくい体づくり=根本改善につながります。

たとえば、ヒップリフトやスクワットといったシンプルな動きでも、正しく行えば腰を支える力が自然と高まり、

「動いても腰がつらくない」「長時間座っていても疲れにくい」体に変わっていきます。

大臀筋を鍛えることは、腰痛に悩まない生活への第一歩です。

なぜ大臀筋が弱ると腰痛が悪化するのか

腰痛と聞くと「腰の筋肉が悪いのかな」と思いがちですが、実際には腰の周囲を支えている他の筋肉の弱さが原因であるケースが多くあります。

その中でも特に重要なのが、お尻の筋肉=大臀筋(だいでんきん)です。

大臀筋が衰えると、体を支えるバランスが崩れ、結果的に腰に過剰な負担がかかるようになります。

ここでは、なぜ大臀筋の弱化が腰痛を招くのか、その構造・動作・日常への影響をやさしく解説していきます。

大臀筋の解剖学的位置と主な作用(伸展・外旋・外転)

まずは、大臀筋がどこにあり、どんな働きをしているのかを理解することが、腰痛改善の第一歩です。

国家資格者として、解剖学の視点からもわかりやすくご説明します。

骨盤から大腿骨に付着し、人体で最も大きな筋肉のひとつ

大臀筋は、骨盤(腸骨・仙骨)から太ももの骨(大腿骨)につながっている大きな筋肉で、

人の体の中でもっとも大きな表層筋のひとつです。

この大きさと位置関係から、骨盤・股関節・体幹の安定に大きく関与しています。

つまり、大臀筋が弱ると、これらすべての構造に悪影響を及ぼしやすくなるのです。

主に股関節を後ろに伸ばす(伸展)、外に回す(外旋)、外に開く(外転)動きに関与

大臀筋の主な役割は、股関節の動きをコントロールすることです。

とくに次の3つの動作に関与しています。

- 股関節の伸展:脚を後ろに蹴る動き(例:歩く、立ち上がる)

- 股関節の外旋:太ももを外向きに回す動き(例:バランスをとる)

- 股関節の外転:脚を横に開く動き(例:片足立ち)

これらの動作がスムーズに行えないと、他の筋肉が代わりに頑張るようになり、腰への負担が集中することになります。

日常動作だけでなく、立つ・歩く・階段を上がるといった基本動作にも不可欠

大臀筋は、単に運動時だけでなく、日常生活のあらゆる動きに使われています。

- 立ち上がる

- 歩く

- 階段をのぼる

- 重たいものを持ち上げる

このような動きはすべて、大臀筋が正常に機能していることが前提です。

つまり、大臀筋が弱ると、こうした基本動作すら腰に負担をかけながら行うことになるため、慢性的な腰痛につながるリスクが高くなるのです。

デスクワークや加齢で起こる筋力低下のメカニズム

「運動していないわけではないのに、腰が痛くなった…」という声をよく聞きます。

その原因のひとつが、大臀筋の使われなさによる機能低下です。

特にデスクワーク中心の生活や加齢によって、大臀筋は知らないうちに衰えていきます。

ここでは、なぜ筋肉が弱るのか、そのメカニズムを具体的に解説します。

長時間座り続けると大臀筋が使われず、筋肉の活動が低下する

椅子に座っているとき、大臀筋はほとんど休んでいる状態です。

つまり、デスクワークなどで1日中座っていると、大臀筋は使われない筋肉になってしまいます。

筋肉は使わなければどんどん衰えていくため、運動していない人ほど大臀筋の働きは低下。

その結果、骨盤を支える力が弱まり、腰椎へのストレスが増加しやすくなるのです。

加齢により筋繊維が萎縮し、運動不足が重なることで機能低下が加速

年齢を重ねると、筋肉を構成する筋繊維そのものが細く(萎縮)なり、筋力が自然と落ちていきます。

とくに40代以降は、何もしなければ年間1〜2%ずつ筋力が減少するとも言われています。

さらに、運動不足が続くことで血流や神経の伝達も鈍くなり、筋肉を使う感覚そのものが衰えるため、大臀筋の機能低下がより深刻になっていくのです。

筋力が落ちると骨盤の安定性が失われ、腰椎への負担が増す

大臀筋の大きな役割は、骨盤と股関節を安定させることです。

この筋力が弱くなると、骨盤の前傾・後傾・左右の傾きが起こりやすくなり、それを支える腰の関節(腰椎)に常に余計な力が加わるようになります。

結果として、慢性腰痛・ぎっくり腰・椎間板への圧迫ストレスなどにつながるリスクが高まり、

ただ立っているだけ・座っているだけでも、腰がつらく感じるようになるのです。

姿勢保持・歩行・階段昇降における大臀筋の役割

「大臀筋は動かすための筋肉」と思われがちですが、実はそれだけではありません。

大臀筋は、私たちが無意識に行っている立つ・歩く・階段をのぼるといった基本動作の安定性を支える中心的な存在です。

ここでは、姿勢や動作の中で大臀筋がどのように働き、腰への負担をどのように減らしているのかを、やさしく解説します。

骨盤を支え、身体のバランスを保つ役割がある

大臀筋は骨盤の後ろ側に位置し、骨盤を後方から安定させる筋肉です。

立っているときや座っているとき、重心の位置を微妙に調整してくれるのもこの筋肉の役割。

大臀筋がしっかり働いていれば、骨盤が傾かず、姿勢が整いやすくなります。

逆に大臀筋が弱ると、体が左右にブレたり、腰が反りすぎたりしてしまい、腰椎に過剰な負担がかかる原因になります。

歩行時には脚を後方へ蹴り出す力を生み、膝や腰の負担を軽減する

歩くとき、脚を後ろに蹴り出す「推進力」を生み出しているのが大臀筋です。

この動きが弱まると、歩幅が小さくなったり、代わりに太ももや腰の筋肉が過剰に働くようになります。

その結果、歩行中に膝がねじれたり、腰の回旋動作が増えたりして、腰痛や膝痛の原因になりやすくなります。

大臀筋を鍛えることで、効率のよい・負担の少ない歩き方ができるようになります。

階段を上る動作では大臀筋が主力となり、弱いと他の筋肉が代償して腰痛を引き起こす

階段を上がるとき、大臀筋は脚を持ち上げ、体を上へ引き上げる主力筋として働きます。

しかし、この筋肉が弱いと、本来使うべきお尻ではなく、太ももの前や腰まわりの筋肉が代わりに頑張るようになります。

すると、腰を反らせたり背中を使いすぎたりする代償動作が起き、結果的に腰に大きな負荷が集中します。

これはとくに、筋力低下+姿勢不良がある中高年層に多く見られる腰痛パターンです。

大臀筋の筋力低下は腰痛の原因となることがあります。全体的な筋トレ戦略を知りたい方は、『腰痛×筋トレの全体像と戦略を網羅した完全ガイド』をご覧ください。

国家資格者がすすめる大臀筋の筋トレメニュー

「大臀筋を鍛えると腰痛にいいのは分かったけど、何をすればいいの?」

そんな声にお応えして、ここでは運動初心者・腰痛持ちでも安心してできる大臀筋の筋トレメニューを紹介します。

国家資格(柔道整復師・鍼灸師)として、リハビリ現場でもよく用いる安全で効果的な方法だけを厳選しました。

どれも自宅でできるので、まずは1日5分から始めてみましょう!

寝ながらできる|初心者にやさしいヒップリフトとクラムシェル

この2つのトレーニングは、床に寝た状態でできるため腰への負担が少なく、初心者に最適です。

▶ヒップリフト(ブリッジ)

- 仰向けに寝て、膝を立てる(足は腰幅)

- 息を吐きながらお尻を持ち上げる

- 肩・お尻・膝が一直線になるところで2秒キープ

- ゆっくり元に戻す

✔ポイント:腰を反らせず、お尻の筋肉をギュッと意識しましょう。

▶クラムシェル

- 横向きに寝て、膝を軽く曲げる

- 足をつけたまま、上の膝だけを開く(貝が開くように)

- ゆっくり閉じる

✔ポイント:腰が動かないよう、お腹に軽く力を入れて行いましょう。

立ったまま|壁を使ったスクワットでフォームをチェック

スクワットは効果的ですが、腰痛持ちの方は「正しいフォーム」で行うことがとても重要です。

初心者には、壁を使ったスクワットがオススメです。

▶壁スクワットのやり方

- 壁に背中をつけて立ち、足を少し前に出す

- 背中を壁につけたまま、膝が90度になるまでしゃがむ

- ゆっくり戻る(3秒でしゃがみ、3秒で戻す)

✔ポイント:膝がつま先より前に出ないようにし、背中を反らせすぎないように注意しましょう。

このフォームを身につければ、通常のスクワットや日常の立ち座りも安全にできるようになります。

ゆっくり動いて効かせる|フォーム重視のランジとスクワット

慣れてきたら、大臀筋にしっかり効かせる動作として、ランジや通常のスクワットにも挑戦しましょう。

重要なのは「スピード」より「フォーム」です。

▶スロースクワット

- 腕を前に出して、ゆっくり3秒でしゃがみ、3秒で戻る

- 背中をまっすぐ保ち、膝が内側に入らないよう注意

▶フォワードランジ

- 足を前に出して、膝を90度まで曲げる

- 後ろ足の膝は床に近づけるが、つけない

- 元の姿勢に戻る

✔ポイント:体が前に倒れすぎないようにして、お尻で体を引き上げるイメージで。

これらの動きは正しく行えば大臀筋にしっかり刺激が入り、腰を守る筋力が育ちます。

1日5分でOK|腰痛持ちが続けやすい実践メニュー

「毎日やらないと意味がない」と思っていませんか?

実は、週2〜3回・1回5分程度の筋トレでも、腰痛改善には十分効果があります。

▶初心者向けメニュー例(所要時間:約5分)

- ヒップリフト×10回×2セット

- クラムシェル×10回×2セット(左右)

- 壁スクワット×8回×2セット

これだけでOK。慣れてきたら、ランジや通常のスクワットを1〜2種目追加してみましょう。

✔ポイント:毎日より「習慣化」が大事。タイマーやアプリ、紙のチェックリストなどを使うと継続しやすくなります。

筋トレの効果を最大化するストレッチ&ケア

「筋トレさえすれば腰痛はよくなる」と思っていませんか?

実は、トレーニングと同じくらい大切なのがストレッチと筋肉のケアです。

筋肉は「使う」だけではなく、「ゆるめる」「整える」ことで、本来の力を発揮します。

この章では、大臀筋の機能を最大限に引き出すためのストレッチ方法・セルフケア・鍼灸の活用法をご紹介します。

運動前後に行いたい大臀筋ストレッチ(PNF・静的)

トレーニング前後に行うストレッチにはそれぞれ目的が異なります。

●運動前→可動域を広げて動きやすくする(PNFストレッチ)

●運動後→筋肉をリラックスさせて疲労回復を促す(静的ストレッチ)

▶PNFストレッチ(運動前)

- 仰向けで片膝を胸に引き寄せる

- 5秒間、膝を手に押し返すように力を入れる(実際には動かさない)

- 力を抜いて、さらに深く引き寄せて10秒キープ

✔目的:筋肉の「神経反応」を利用し、短時間で柔軟性アップ

▶静的ストレッチ(運動後)

- 仰向けで右足を左側に倒す(ツイスト)

- お尻や腰の伸びを感じながら20〜30秒キープ

- 左右交互に繰り返す

✔目的:トレーニング後の疲労回復や筋肉の緊張緩和に効果的

フォームローラーやボールを使った筋膜リリース

「筋膜リリース」は、筋肉の表面にある筋膜のねじれや癒着をほどいて、柔軟性と血流を改善する方法です。

フォームローラーやテニスボールを使えば、自宅でも簡単にセルフケアできます。

▶お尻リリースのやり方(フォームローラー)

- ローラーの上にお尻を乗せて、片側に体重をかける

- 小さく前後にゴロゴロと転がす(30〜60秒)

- 痛気持ちいい範囲で調整する

▶テニスボールの場合

- テニスボールをお尻の下に置き、ゆっくり体重をかける

- ピンポイントで「硬い・痛い」場所を探し、10〜20秒キープ

- 息を吐きながらゆっくり力を抜く

✔ポイント:筋肉を緩めたあとにストレッチや筋トレを行うと、より効果が高まります。

鍼灸師視点|トリガーポイント鍼の活用と効果

慢性的な腰痛や、お尻に奥深いこわばりがある方には、鍼(はり)によるトリガーポイントアプローチが非常に効果的です。

特に大臀筋の奥深くにあるトリガーポイント(コリの中心点)は、セルフケアでは届きにくいため、鍼灸による対応が適しています。

▶トリガーポイント鍼とは?

- 筋肉内の「痛みを引き起こす点=トリガーポイント」に直接アプローチする鍼施術

- 電気を流すことで深層まで刺激を届け、血流と神経の伝達を改善

▶こんな方におすすめ

- 腰〜お尻にかけてズーンとした重だるさがある

- ストレッチしても奥が伸びない感覚がある

- 何をしても良くならない慢性腰痛がある

✔医療国家資格をもつ鍼灸師が対応することで、安全性と効果が担保されます。

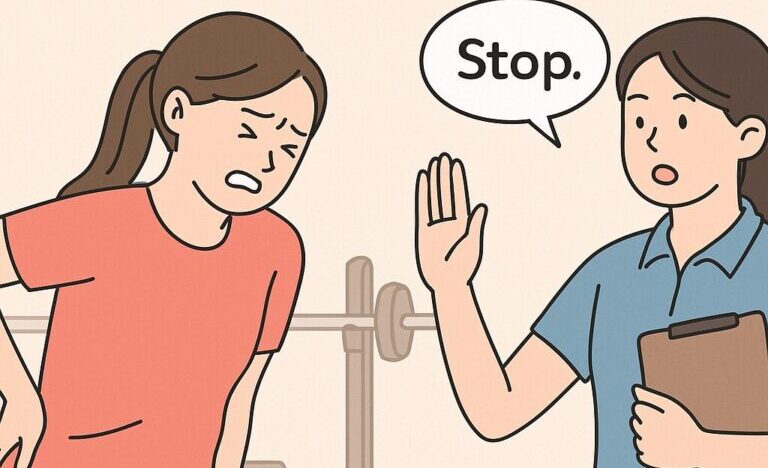

腰痛を悪化させる間違った筋トレに注意!

「筋トレをすれば腰痛は良くなる」と思っている方は多いですが、やり方を間違えると逆効果になることも。

特に、誤ったフォームやバランスの悪いトレーニングは、かえって腰に負担をかけてしまう原因になります。

この章では、国家資格者としての知見をもとに、腰痛を悪化させないための注意点をわかりやすく解説していきます。

「腹筋だけ」の偏った筋トレはNG

腰痛改善のために「腹筋を鍛えよう」とする方は多いです。

しかし、腹筋だけを集中的に鍛えると、かえって体のバランスが崩れ、腰に余計なストレスがかかることがあります。

筋トレは「どこを鍛えるか」ではなく、「どの筋肉とどうバランスを取るか」がポイントです。

腹筋ばかり鍛えると、体の前側だけが強くなり筋バランスが崩れる

腹筋(腹直筋・腹斜筋など)を集中的に鍛えると、体の前側の筋肉ばかりが強くなる傾向があります。

その一方で、お尻や背中側の筋肉を使わないままだと、前後の筋バランスが大きく乱れてしまいます。

このアンバランスな状態で日常生活を送っていると、姿勢が悪くなったり、特定の筋肉に負担が集中して腰痛を引き起こしやすくなるのです。

大臀筋などの背面筋が弱いままだと骨盤が後傾し、腰椎にストレスがかかる

体の前側ばかり鍛えて背面が弱くなると、骨盤が後ろに倒れた状態(後傾)になります。

すると、腰の自然なカーブ(腰椎の前弯)が失われ、椎間板や関節に不自然な圧力がかかるようになります。

これは、長時間座っていると腰が痛くなる人や猫背気味の人に多く見られるパターンです。

大臀筋や背筋をバランスよく鍛えることで、骨盤と背骨の正しい位置を取り戻すことができます。

腹筋と背筋・殿筋をバランスよく鍛えることが、腰痛改善の基本

腰痛改善のためには、「腹筋だけ」「背筋だけ」ではなく、体幹の前後・左右をバランスよく鍛えることが重要です。

特に、大臀筋や脊柱起立筋といった背面の筋肉は、骨盤と腰椎を安定させる役割を持っており、腹筋とセットで強化すべき筋肉です。

ヒップリフト・クラムシェル・スクワットなどを取り入れて、腹筋とともにお尻まわりの筋肉も育てていくことが、腰痛の根本改善につながります。

フォームを崩すと腰椎に負荷が集中する

「筋トレをしているのに、なぜか腰が痛くなる…」という方に多い原因が、フォームの乱れです。

どんなに良いトレーニングでも、正しくない姿勢で行えば逆効果になりかねません。

特にスクワットやランジのような全身を使う種目では、わずかなフォームのズレが腰へのストレスを大きくしてしまうことがあります。

ここでは、フォームの重要性とそのチェック方法について、具体的に解説していきます。

正しいフォームでないと、本来鍛えるべき筋肉に効かず、腰を代償的に使ってしまう

筋トレは「どの筋肉を使うか」を明確に意識しながら行うことが大切です。

しかしフォームが崩れていると、本来ターゲットにしたい筋肉に刺激が入らず、他の部位が無理に頑張ってしまうのです。

たとえば、大臀筋を鍛えるつもりで行ったスクワットでも、フォームが悪ければ腰や太ももの前側が代わりに働いてしまい、肝心の大臀筋が使われないことも。

結果として、「頑張っているのに効かない」「腰だけが痛くなる」といったトラブルにつながります。

特にスクワットやランジでは腰を反ったり丸めたりすることで椎間板に圧がかかる

スクワットやランジは、腰を安定させたまま上下動することで、お尻や脚にしっかり刺激が入る種目です。

しかし、フォームが乱れると、腰椎(腰の背骨)に余計な圧力がかかりやすくなります。

- 腰を反らせすぎる(過伸展)→椎間関節にストレス

- 腰を丸めすぎる(猫背)→椎間板に圧縮ストレス

こうした状態が続くと、椎間板ヘルニアや慢性腰痛のリスクが高まるため、フォームを軽視してはいけません。

鏡や動画を使ってフォームチェックを行うことで、ケガ予防と効果アップにつながる

自分のフォームは、意外と自分では気づきにくいものです。

そのため、以下のようなツールを使って定期的にフォームを確認することが大切です。

- 鏡の前で動作をチェックする(横・正面)

- スマホで動画を撮って後から見返す

- トレーナーや治療家に見てもらう(可能であれば)

これらを活用することで、「腰が丸まってるな」「体が左右にブレてるな」といった小さなフォームの乱れに気づけるようになります。

正しいフォームを保つことは、ケガの予防だけでなく、トレーニング効果を最大限に引き出すためにも欠かせない要素です。

痛みがあるときに無理して動くと悪化する理由

「動いたほうが早く治る」「寝てばかりはダメ」といったイメージがあるかもしれません。

しかし、腰に痛みがあるときに無理に筋トレやストレッチを行うと、逆に悪化するケースが少なくありません。

痛みの種類や時期に応じて、正しい対処の順序を知ることが、腰痛をこじらせないために重要です。

ここでは、痛みがあるときに気をつけたいポイントを解説します。

急性腰痛時や神経症状があるときに動くと、炎症や神経の圧迫が強まる可能性がある

腰を捻った直後の激しい痛み(ぎっくり腰)や、脚にしびれが出るような神経症状がある場合は、

体内で炎症が起きている可能性が高く、無理に動かすことで状態が悪化するリスクがあります。

たとえば、椎間板が神経を圧迫している状態でストレッチや筋トレをしてしまうと、炎症が広がったり、神経をさらに刺激して痛みが強くなることも。

このような症状があるときは、運動は中止し、医療機関での診断が優先されます。

「痛みを我慢して動く=回復が早い」は誤解。むしろ悪化のリスクが高い

「少しくらい痛くても、動いた方がいいですよね?」

という声をよく聞きますが、

それは軽い筋肉痛や慢性的なだるさの話であって、鋭い痛みやしびれを伴う腰痛には当てはまりません。

痛みを我慢して無理に動くと、筋肉がこわばったり、防御的な姿勢(かばう動作)がクセになって、結果的に他の部位に負担が集中し、新たな痛みを招くこともあります。

無理をすることが「治療」になるわけではなく、正しく休むことも大切なリハビリの一部です。

痛みが強いときは、まず安静・専門家の判断→ストレッチ→トレーニングの順が基本

腰に強い痛みがあるときの基本的な流れは以下の通りです

- まずは安静(無理に動かさず、痛みの強さを確認)

- 医療機関や国家資格者に相談(整形外科・柔道整復師・鍼灸師など)

- 痛みが落ち着いたら軽めのストレッチから開始

- 最終的に筋トレで再発予防へシフト

このように段階的にアプローチすることで、腰への負担を最小限に抑えながら、安全に回復を進めることが可能です。

継続がカギ!腰痛改善のためのトレーニング習慣化術

「最初はやる気があったのに、気づいたらやめていた…」

腰痛改善のためのトレーニングは、正しい方法を続けることが何より重要です。

ただし、続けるといっても「毎日頑張らなければいけない」というわけではありません。

この章では、週2回から始められる継続のコツと、モチベーションを保つ工夫についてお伝えします。

なぜ「週2回」で十分なのか|回復と刺激のバランス

筋トレは、やればやるほど良いというものではありません。

特に腰痛改善を目的とする場合は、「回復」と「刺激」のバランスがとても重要です。

トレーニングによって筋肉に刺激が入ると、一時的に筋繊維は微細な損傷を受けます。

この損傷は、48〜72時間の休息によって回復し、元より強くなる「超回復」という生理的な反応を起こします。

この超回復のタイミングを待たずに連日トレーニングを続けてしまうと、筋肉の修復が追いつかず、かえって筋緊張やフォームの崩れ、痛みの悪化を招くことがあります。

そのため、初心者や腰痛持ちの方は、週2回の筋トレで十分に効果が得られます。

大事なのは「回数」ではなく、「正しい方法で、継続して行うこと」です。

動画・アプリ・タイマーを使った継続のコツ

運動を継続するために、意思の力だけに頼るのは難しいものです。

だからこそ大切なのが、「やり忘れない」「面倒に感じない」ような仕組みづくりです。

例えば、YouTubeなどの動画を活用すれば、「何をやるか迷わずに済む」うえに、動画と一緒に動くだけで習慣にしやすくなります。

自分のレベルに合った3〜5分程度のメニューを選ぶのがおすすめです。

また、スマートフォンのタイマー・アラーム・リマインダー機能を使って、決まった時間に通知を出すだけでも行動が変わります。

特に、「朝起きてすぐ」や「お風呂上がり」などのタイミングに組み込むと、忘れずに続けやすくなります。

さらに、トレーニングアプリの中には、日々の記録やカレンダーでの可視化機能がついているものもあり、達成感を味わいながら継続することができます。

継続すれば「腰痛なし+ヒップアップ」も夢じゃない

「腰が痛くて始めた大臀筋トレーニングが、気づけばお尻も引き締まってきた」

そんな声は実際によくあります。

大臀筋は、腰痛予防だけでなく、美しい姿勢やヒップラインをつくる重要な筋肉でもあるからです。

骨盤をしっかり支えられるようになると、自然と上体が安定し、姿勢が整いやすくなります。

また、大臀筋は人体の中でも特に大きな筋肉なので、鍛えることで基礎代謝が上がり、脂肪燃焼効率もアップします。

つまり、大臀筋の筋トレをコツコツ続ければ、「腰が痛くない生活」+「見た目の引き締まり」という2つの変化を同時に実感できるのです。

「やってよかった」と思える体験は、次の行動につながるモチベーションにもなります。

まずは、小さな変化を楽しみながら、できることから始めてみましょう。

Q&Aよくある質問

ここでは、読者の方からよく寄せられる「大臀筋トレーニング」や「腰痛」に関する疑問に、国家資格者がわかりやすくお答えします。

Q1.腰痛があっても大臀筋の筋トレはしていいですか?

A.痛みの程度によります。

軽度であれば、ヒップリフトやクラムシェルなど負担の少ない種目から始めてOKです。

ただし、ぎっくり腰直後や脚にしびれがある場合は、まず医師や専門家に相談のうえ安静が最優先です。

Q2.大臀筋の筋トレをすると、すぐに腰痛はよくなりますか?

A.早ければ1〜2週間で姿勢や動作の変化を感じる方もいますが、継続が必要です。

筋力がつき始めるのは約2〜4週間後。毎日ではなく週2〜3回を無理なく続けることが回復の近道です。

Q3.スクワットをすると腰が痛いのですが、どうすればいいですか?

A.壁スクワットやイススクワットなど、フォームをサポートできる方法で始めましょう。

腰が反っていたり、膝が前に出すぎている可能性があります。フォーム改善が何より重要です。

Q4.お尻に効いているかどうか分かりません。感覚をつかむコツはありますか?

A.トレーニング中に「お尻をギュッと締める」意識を持ちましょう。

また、動作前に軽く触ったり、クラムシェルのような単関節種目で感覚を目覚めさせるのも効果的です。

Q5.トレーニング以外にもできるケア方法はありますか?

A.ストレッチ・フォームローラー・筋膜リリース・鍼灸が有効です。

特に、デスクワークが多い人は1日1回、お尻をゆるめる習慣をつくることで腰への負担が軽減されます。

まとめ|大臀筋を鍛えて、腰痛のない毎日へ

腰痛の根本原因には、大臀筋の筋力低下が深く関係しています。

今回ご紹介したように、正しい知識と方法でトレーニング・ケアを続けることで、痛みの改善だけでなく、姿勢や見た目にも良い変化が表れます。

まずは、週2回・1日5分から始めてみましょう。

腰に不安のある方でも、自宅で無理なく取り組める方法はたくさんあります。

「運動で腰痛は変えられる」その第一歩を、今日から踏み出してみませんか?

今のあなたのお尻が、未来のあなたの腰を守ってくれます。

大臀筋の筋トレによる腰痛対策に加えて、他の動作や生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛改善に役立つ筋トレの全体戦略を解説した完全ガイド』もあわせてご確認ください。