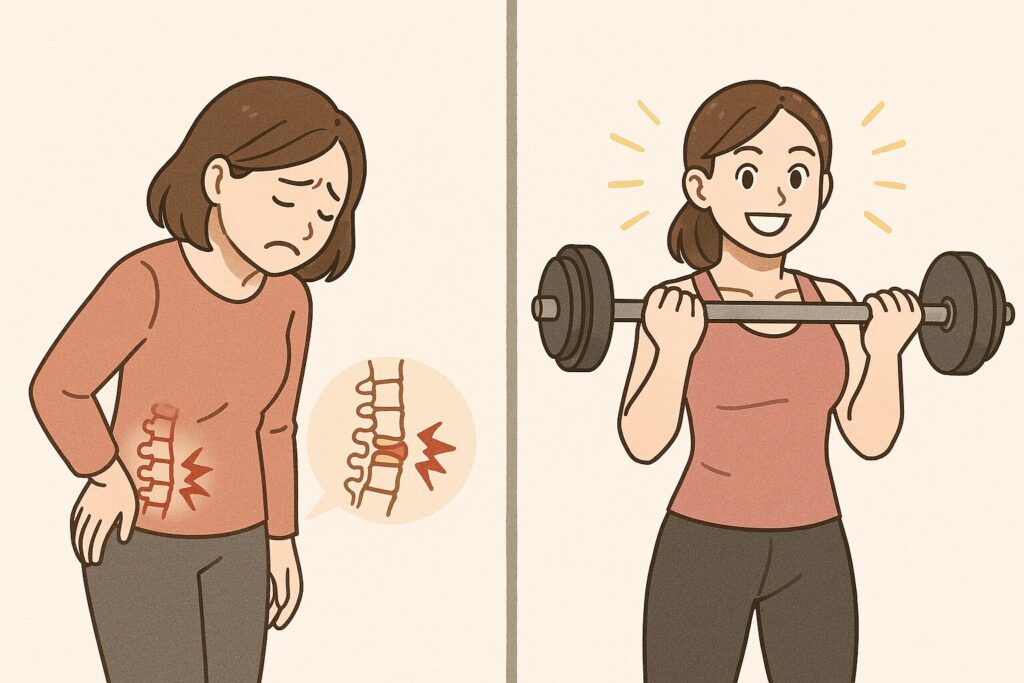

「マッサージや湿布で一時的には良くなるけど、またすぐ腰が痛くなる…」

そんな慢性的な腰痛に悩んでいませんか?

実は、腰痛の根本的な原因には筋力低下や姿勢の崩れが関わっていることが多く、正しい筋トレを行うことで改善が期待できます。

本記事では、柔道整復師が監修のもと、腰に負担をかけず、安全に行える体幹トレーニングを初心者向けに解説。

自宅でできるメニュー、避けるべきNG動作、継続のコツまで網羅した完全ガイドです。

腰痛のない毎日を手に入れるために、今日から無理なく一歩を踏み出してみましょう。

本記事は『腰痛を改善するための筋トレを体系的に解説した完全ガイド』の導入的な内容として、

基本的な筋トレの考え方や安全な進め方にフォーカスしています。

腰痛改善には筋トレが必要です

腰痛と聞くと、まず安静にするべきだと思う方は多いかもしれません。

しかし近年では、「適切な筋トレを行うこと」が、慢性的な腰痛の改善や再発予防に効果的であると明らかになっています。

ここでは、なぜ筋トレが必要なのか、どんな筋肉を鍛えるべきなのかについて、柔道整復師・NASM-PESの視点からやさしく解説していきます。

腰痛の主な原因は「筋力低下」と「姿勢不良」

腰痛の多くは、ケガや病気ではなく「日常の筋力低下」や「姿勢の崩れ」が原因です。

とくに体幹の筋肉(お腹・背中・骨盤まわり)が弱くなると、腰椎を支える力が失われ、わずかな動きでも腰に負担がかかるようになります。

また、スマホやパソコンによる長時間の前かがみ姿勢も、背骨の自然なカーブを崩し、慢性的な腰痛を引き起こす原因になります。

これらの背景からも、「ただ休むだけ」ではなく、姿勢を保つための筋肉をしっかり使える状態にすることが、根本的な改善につながるのです。

筋肉は天然のコルセットとして腰を守る

人間の腰は、背骨・骨盤・筋肉のバランスで成り立っています。

この中で天然のコルセットとも言えるのが、腹横筋・多裂筋・骨盤底筋群などの体幹深部の筋肉です。

これらの筋肉がしっかり働くと、腹圧が安定し、腰椎への負担が軽減されます。

実際に、医療現場でもコルセットを使うのは一時的なサポートであり、最終的には「自分の筋肉で支えること」が治療と予防の目標です。

特に腹圧を高めるトレーニング(例:ドローイン)は、運動初心者でも取り入れやすく、腰痛持ちの方にも推奨されています。

今すぐ始められる安全な方法がある

「腰が痛いのに筋トレなんて無理」と思っていませんか?

たしかに、重い負荷をかけるような筋トレは逆効果になることもあります。

ですが、寝たまま・座ったままでもできる体幹トレーニングであれば、安全に始められます。

たとえば、ドローイン(お腹をへこませる動き)やヒップリフト(お尻を持ち上げる運動)は、腰に直接的な負荷をかけずに体幹を強化できるメニューです。

しかも、どちらも1日3〜5分ほどで実践可能。

器具も不要なので、自宅でいつでも取り組めます。

腰痛改善は、「特別なことをやる」よりも「続けられる小さな習慣」から始めることが成功のカギです。

なぜ筋トレが腰痛に効くのか?

「腰痛に筋トレが効く」と言われても、なぜそう言い切れるのか疑問に思う方も多いでしょう。

実は、腰痛の多くは筋肉の弱化やアンバランスな使い方が原因で、骨や神経そのものに問題があるケースはそれほど多くありません。

だからこそ、筋力を正しくつけて「支える力」を強化することが、痛みの軽減や予防に直結します。

ここでは、特に効果が期待できる「体幹強化」とそのメカニズムについて解説していきます。

筋トレで体幹を強化すると腰椎への負担が減る

体幹とは、胴体部分にある筋肉の総称で、腹筋・背筋・骨盤周囲などが含まれます。

これらの筋肉は「動く」ためのものというより、「支える」「安定させる」ための働きを担っています。

特に腰椎(腰の骨)を安定させるには、体幹の筋力が不可欠です。

以下で詳しく見ていきましょう。

体幹(腹筋・背筋・骨盤まわり)を鍛えると、背骨を安定させる支持力が高まる

腰椎は、重い上半身を支える要であり、体の中心として絶えず負荷がかかっています。

この腰椎をしっかりと支えるのが、腹横筋や多裂筋、腸腰筋などの「インナーマッスル(深部筋)」です。

これらの筋肉を鍛えると、腰椎まわりに安定した「支柱」ができ、無理な動きやブレを防げるようになります。

つまり、筋肉を強くすることは、腰そのものを「構造的に守る」ことにつながるのです。

正しい姿勢を維持できるため、腰部の筋肉や関節への過剰な負担が減る

体幹が弱くなると、猫背・反り腰・骨盤のゆがみなど、姿勢の乱れが起こりやすくなります。

そうした状態では、立っているだけでも腰に不均等なストレスがかかり、筋肉が緊張して痛みを引き起こします。

しかし、体幹を鍛えて姿勢を正しく保てるようになると、腰部の関節や靭帯が本来の位置で機能するようになり、余計な負担が軽減されます。

結果として、腰痛の予防・再発防止にもつながります。

特に静的保持(例:プランク)は、動かさずに支える力を鍛えられる

体幹トレーニングの中でも、「静的保持(アイソメトリック)」と呼ばれるトレーニングは、腰に負担をかけずに筋力を強化するのに適しています。

代表的なのが「プランク」です。

プランクは、背骨や骨盤を動かさずに一直線をキープするだけのシンプルな動作ですが、腹横筋や多裂筋を集中的に使います。

腰が動かない分、フォームを安定させやすく、初心者や腰痛持ちの方でも安全に取り組めるメリットがあります。

腹圧・骨盤の安定が痛み軽減のカギ

腰痛改善においてもうひとつ重要なのが、「腹圧」と「骨盤の安定性」です。

腹圧とはお腹の内側にかかる圧力のことで、体幹を内側から支える力とも言えます。

この腹圧を高めること、そして骨盤の位置を正しく保つことは、腰椎を無理なく支えるうえで非常に重要です。

適切な筋トレを通じて腹圧と骨盤の安定性を確保することで、慢性的な腰痛を根本から予防・改善できます。

腹圧とは、お腹の中の圧力のこと。ドローインなどで腹横筋を鍛えると高まる

腹圧とは、横隔膜・腹横筋・骨盤底筋群・多裂筋などで囲まれた体幹の空間にかかる内圧のことを指します。

これらの筋肉が連動して働くことで、内側から体幹を「筒のように」支える構造ができ上がります。

この腹圧を高める最も基本的な方法が「ドローイン」です。

仰向けになってお腹をへこませるだけの動作ですが、腹横筋という深層の筋肉を活性化させ、腹圧をしっかり保てる体をつくることができます。

腹圧が上がると、体幹が「筒状」に安定し、腰椎が正しい位置で支えられる

腹圧がしっかり高まると、体幹はまるで筒のように安定した状態になります。

このとき、背骨(とくに腰椎)は、筋肉と内圧により「外側から押さえつけられる」のではなく、内側から支えられている状態となります。

この安定感により、日常動作でも腰椎にかかる過剰なストレスが減り、関節や椎間板への負担が軽減されます。

まさに「腹圧=天然のサポーター」なのです。

骨盤のズレや過前傾・過後傾を防ぐことで、慢性的な腰痛のリスクも下がる

腹圧がしっかりと働くと、骨盤の位置も安定します。

現代人に多い「反り腰」や「骨盤の後傾(丸まり姿勢)」といった姿勢の崩れは、体幹の筋力バランスの乱れが一因です。

骨盤が正しい位置に保たれることで、上半身と下半身の力の伝達もスムーズになり、無理のない動きができるようになります。

この状態を継続できれば、慢性的な腰痛に悩まされるリスクもぐっと低下します。

柔道整復師やNASM-PESも推奨するエビデンスベースの理由

腰痛に対して筋トレが効果的だと言えるのは、単なる経験則だけではありません。

柔道整復師やNASM-PESといった国家資格を持つ専門家たちは、数多くの臨床と研究データをもとに、安全で効果的な運動介入の方法を構築しています。

ここでは、科学的根拠に裏付けられた「筋トレによる腰痛改善のメカニズム」を、医療・トレーニングの両視点から解説します。

米国国家資格NASMでは、腰痛持ちに対し「スタビリティ→ストレングス→パワー」の段階的介入が推奨されている

NASM(全米スポーツ医学アカデミー)では、動作のクセや筋肉のアンバランスを評価した上で、

①スタビリティ(安定性)→②ストレングス(筋力)→③パワー(瞬発力)という段階的なトレーニングプロセスを導入しています。

腰痛を抱える方には、まず体幹の安定性を重視した「静的トレーニング(例:プランク、ドローイン)」からスタートし、痛みが落ち着いてから段階的に強度を上げていくのが基本です。

このようなアプローチは、「動ける体」を土台から安全に再構築する理にかなった方法です。

柔道整復学の観点でも、運動療法による筋機能の正常化は「再発防止」において不可欠とされている

柔道整復師の現場では、外傷や慢性痛の処置と並行して、「運動療法」を用いた再発予防が強く推奨されています。

とくに腰痛では、筋機能の低下による体幹不安定性が繰り返す痛みの根本原因になるため、筋バランスの回復は治療の一環として扱われます。

施術だけに頼らず、「動いて治す」という姿勢が、近年の医療的アプローチでも定着しつつあります。

つまり、筋トレはその場しのぎの対処ではなく、再発させないための最も現実的な予防策なのです。

運動による改善効果は、海外のRCT(ランダム化比較試験)でも報告されている信頼性の高いアプローチ

筋トレや体幹トレーニングによる腰痛改善効果は、世界中で研究が進められており、その中でも特に信頼性の高いRCT(ランダム化比較試験)においても、有効性が証明されています。

たとえば、「体幹安定化エクササイズが慢性腰痛の痛みと機能障害を有意に改善した」といった結果は、複数の論文で示されています。

このように、筋トレは単なる民間療法ではなく、科学的根拠に裏付けられた医療的アプローチとして国際的にも認められているのです。

腰痛を改善する筋トレを始めるには、まず基本を理解することが大切です。

ただし、筋トレの内容や選び方は症状や生活環境によって変わります。

より包括的に腰痛対策を学びたい方は、『腰痛×筋トレの全体像と具体策をまとめた完全ガイド』をご参照ください。

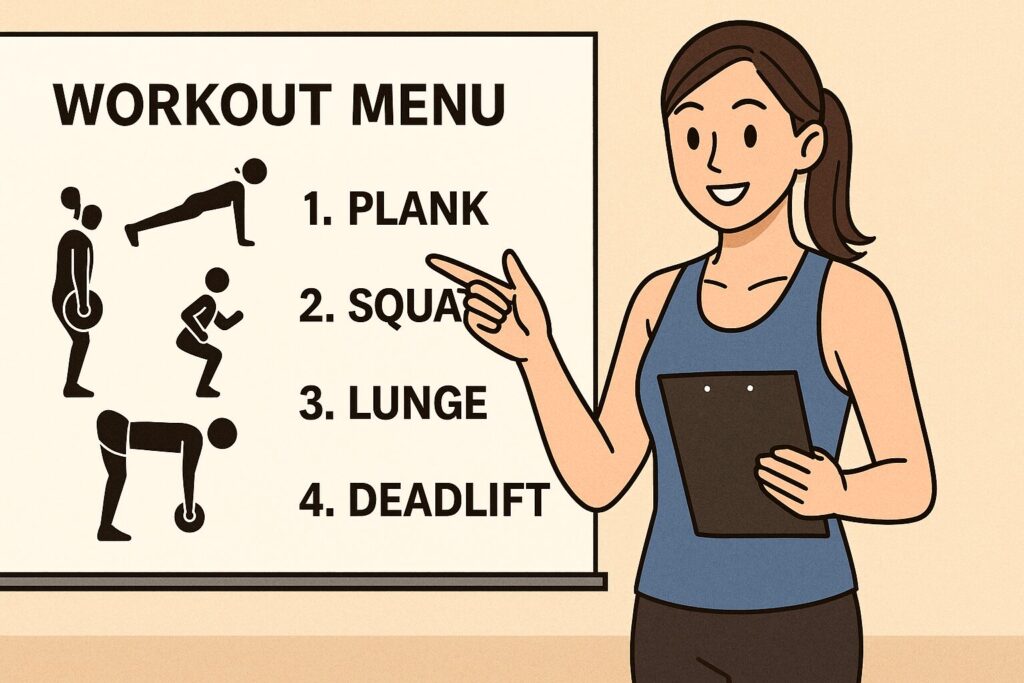

レベル別|腰にやさしい筋トレ実践例

「筋トレが腰痛に良いのは分かったけど、どんな運動をすればいいの?」

そう感じた方のために、ここでは身体の状態や生活環境に応じたトレーニングをレベル別にご紹介します。

運動初心者や女性、高齢者の方でも安心して取り組めるメニューから、日常生活の合間にできる椅子トレーニングまで、誰でも今すぐ始められる内容を厳選しました。

それぞれの効果・やり方・注意点も丁寧に解説しているので、ぜひ今日から実践してみてください。

初心者・女性・高齢者向け:寝たまま・座ったまま体幹トレ3選

「運動は大事なのは分かるけど、いきなりハードな筋トレは不安…」

そんな方でも安心して始められるのが、寝たまま・座ったままでできる体幹トレーニングです。

この段階では、腰や関節に負担をかけず、体の奥にある筋肉(腹横筋や骨盤底筋など)をやさしく目覚めさせることが目的です。

器具も必要なく、今日から自宅でスタートできる3つの種目をご紹介します。

腰に不安がある方でも、無理なく取り組めるメニューなので、まずはここから一歩を踏み出しましょう。

①ドローイン(腹横筋の活性化)

- 効果:腹横筋を鍛えて腹圧を高め、腰椎を内側から安定させる

- フォーム手順:

- 仰向けに寝て、膝を軽く立てる(腰は反らせない)

- 鼻から息を吸ってお腹をふくらませる

- ゆっくり口から息を吐きながら、おへそを背骨に近づけるようにお腹をへこませる

- 呼吸は止めずに、そのまま10〜20秒キープ

- NG例:

- 肩や首に力が入っている

- 呼吸を止めてしまう(息を止めると腹圧が逃げやすい)

②ヒップリフト(大殿筋・体幹後面の強化)

- 効果:お尻(大殿筋)と体幹の後面を鍛え、骨盤の安定性を高める

- フォーム手順:

- 仰向けで膝を90度に立て、腕は体の横に置く

- 息を吐きながら、お尻をゆっくり持ち上げる

- 肩〜膝が一直線になったら2秒キープ

- 息を吸いながらゆっくり下ろす

- NG例:

- 腰を反りすぎてしまう(腹圧が抜ける)

- 勢いよくバウンドするように上下する

③チェアニートゥチェスト(腸腰筋の活性化)

- 効果:腸腰筋を鍛え、骨盤と腰椎の前方安定性を高める

- フォーム手順:

- 椅子に浅く座り、背筋を伸ばす

- 両手は椅子のフチを軽く握る

- 片膝を胸に引き寄せるように持ち上げる(5秒キープ)

- ゆっくり下ろして反対側も同様に

- NG例:

- 背中を丸めて行う

- 勢いで足を振り上げる

中級者向け:自重でできる腰痛予防筋トレ3選

ある程度の運動に慣れてきたら、次のステップとして「自重トレーニング」にチャレンジしてみましょう。

自分の体重だけを使ったトレーニングは、器具がいらないだけでなく、動作の安定性・筋力の向上・姿勢改善にも効果的です。

特に腰痛予防を目的とするなら、全身をバランスよく支える体幹・お尻・脚の筋肉を中心に鍛えていくことが大切です。

ここでは、腰にやさしく、それでいてしっかり効かせられる中級者向けの3種目をご紹介します。

①プランク(体幹全体の安定化)

- 効果:腹横筋・多裂筋・腹斜筋など、腰周りの深部筋をバランス良く刺激

- フォーム手順:

- うつ伏せで、肘とつま先で体を支える(肘は肩の真下)

- 頭〜かかとまで一直線に保ち、お腹を軽く引き締める

- 呼吸を止めずに20〜30秒キープ

- NG例:

- お尻が上がりすぎる、または落ちてしまう

- 肘が前方・後方にズレる(肩関節への負担)

②バードドッグ(脊柱安定+バランス感覚)

- 効果:背中・お尻・体幹を連動させて鍛えることで、姿勢と動作の安定に役立つ

- フォーム手順:

- 四つ這いの姿勢で手は肩の真下、膝は腰の真下に置く

- 右手と左脚をゆっくり伸ばして一直線を作る

- 3〜5秒キープし、ゆっくり戻す

- 反対側も同様に行う

- NG例:

- 骨盤がぐらつく

- 手足を高く上げすぎて背中が反る

③ワイドスクワット(下半身+骨盤安定)

- 効果:大殿筋・内転筋を鍛えて、骨盤を下から安定させる

- フォーム手順:

- 足を肩幅よりやや広く開き、つま先を外側に向ける

- 背筋を伸ばしたまま、膝を曲げて腰を落とす

- 太ももと床が平行になる位置で2秒キープし、ゆっくり戻す

- NG例:

- 背中が丸まる

- 膝が内側に入る

デスクワーク中でもできる軽負荷トレ2選

「仕事が忙しくて運動する時間がない」

「気づいたら何時間も座りっぱなし…」

そんな方にこそ取り入れてほしいのが、デスクワーク中でもできる軽負荷トレーニングです。

長時間座っていることで、体幹の筋肉はどんどん弱り、腰まわりの血流も悪くなってしまいます。

そこで、椅子に座ったまま簡単にできるエクササイズを2つご紹介します。

どちらも1回数十秒でできるので、休憩時間や作業の合間に気軽に実践できます。

「運動の習慣化は、ちょっとした積み重ねから」——ぜひ今日から始めてみましょう。

①椅子でレッグリフト(腹筋+腸腰筋の活性)

- 効果:座りながら体幹前面を刺激し、腰の負担を軽減

- フォーム手順:

- 椅子に深く腰かけて背すじを伸ばす

- 片足をまっすぐ前に伸ばしてキープ(5秒)

- ゆっくり戻して反対側も行う

- NG例:

- 背中が丸まる

- 足を勢いで上げてしまう

②肩甲骨よせエクササイズ(姿勢改善)

- 効果:背中上部の筋肉を活性化し、猫背改善・腰への負担軽減

- フォーム手順:

- 背もたれから少し離れて椅子に座る

- 肘を軽く曲げて、肩甲骨を背中の中心に寄せるイメージで3秒キープ

- 脱力してリラックスし、10回程度繰り返す

- NG例:

- 首をすくめる

- 背中が丸まったまま行う

腰痛が悪化する筋トレとは?

筋トレは腰痛の改善に効果的――しかし、「やり方を間違えると逆効果になる」という事実も忘れてはいけません。

特に腰に負担がかかりやすいフォームや動作を知らずに実践すると、症状を悪化させてしまう可能性もあります。

このセクションでは、避けるべき筋トレ種目やその理由、代替メニューまで含めて解説します。

腰痛を改善したいなら、「正しい種目選び」もトレーニングの一部だと考えてください。

シットアップなどのNG種目とその理由

腹筋を鍛えるためにシットアップ(上体起こし)を思い浮かべる方は多いですが、実はこの種目は腰痛持ちの方にはおすすめできない動きです。

シットアップは、動作そのものが腰に大きな負担をかけてしまうため、正しく代替種目を選ぶことが非常に重要です。

腰を丸めて起き上がるシットアップ動作は、椎間板や腰椎に過剰な圧力をかけやすく、特にヘルニア傾向のある方には危険

シットアップでは、上体を起こす動作の中で腰椎が過度に屈曲(前に丸まる)します。

このとき、椎間板には圧縮ストレスが集中し、特に腰椎4番・5番あたりに大きな負荷がかかります。

ヘルニア傾向のある方は、この屈曲動作によって椎間板の突出や神経への刺激が増大しやすく、症状が悪化する危険性があります。

また、腰が弱い方が勢いで行うと、腹筋よりも腸腰筋ばかりが働いてしまい、骨盤が引っ張られてさらに腰痛を誘発しやすくなります。

腹筋を鍛える目的であれば、腹横筋や腸腰筋などを使う体幹トレーニングの方が安全かつ効果的

腹筋を鍛える目的であれば、シットアップのような「曲げる動き」ではなく、腹圧を高めながら体幹を安定させるトレーニングの方が、はるかに腰に優しく、効果的です。

具体的には「ドローイン」や「プランク」、「ヒップリフト」などが有効です。

これらのエクササイズでは、体幹の深部筋(インナーマッスル)を働かせることで、腹部の引き締めと腰部の安定性を同時に強化できます。

安全性を高めながら筋肉に刺激を与えたい場合は、これらの種目をベースにトレーニングメニューを組み立てるのがおすすめです。

「痛みを我慢するトレーニング」は逆効果

「筋トレはキツければキツいほど効果がある」

そんなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、腰痛改善を目的とする筋トレではこの考え方は大きな間違いです。

痛みを感じながら行う運動は、筋肉や関節だけでなく神経系にもダメージを与える可能性があり、

かえって症状を長引かせる結果にもつながりかねません。

ここでは、「なぜ痛みを我慢してはいけないのか」「痛みが出たときの正しい対処法」について解説します。

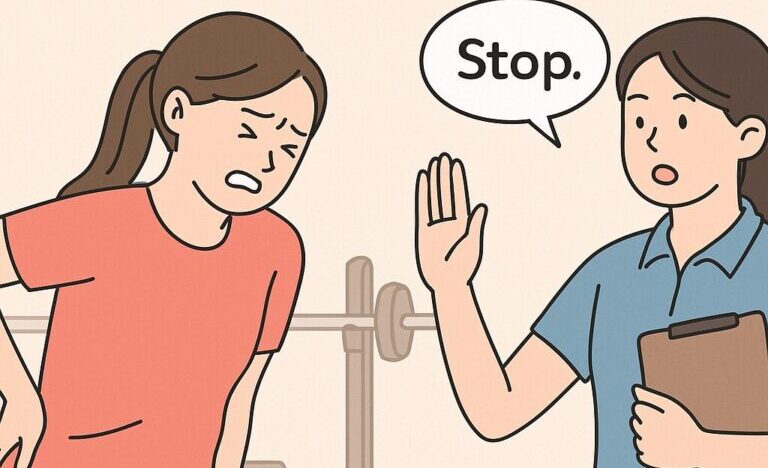

トレーニング中の痛みは「効いてる証拠」ではなく、組織損傷や炎症悪化のサインである可能性が高い

筋トレ中に腰に痛みを感じた場合、それは単なる筋肉疲労ではなく、関節や靱帯、椎間板などの組織にストレスがかかっているサインであることが多いです。

「痛い=効いている」と考えて無理に続けてしまうと、

炎症が悪化し、腰の深部組織がダメージを受けて回復までに時間がかかるケースもあります。

とくに「鋭い痛み」「ズキッとする違和感」が出た場合は要注意。

その時点でトレーニングは中止し、無理をしないようにしましょう。

無理に続けることで急性腰痛(ギックリ腰)や慢性化を招くケースもあるため、「痛み=ストップ」が原則

筋肉や関節が疲労している状態で無理なトレーニングを続けると、

筋緊張が過剰に高まり、急な腰のけいれんやギックリ腰(急性腰痛)を引き起こす可能性があります。

また、小さな炎症が積み重なると、慢性的な痛みに発展し、日常生活にも支障が出るようになります。

そのため、「ちょっと痛いけど大丈夫だろう」と我慢するのではなく、「痛み=ストップ」の意識を持つことが、腰痛対策では非常に重要です。

「気持ちよく動ける範囲で行う」ことが、結果として効果を最大化する近道です。

安全に鍛えるために意識すべきフォームと回数

腰痛対策の筋トレは、「何をやるか」以上に「どうやるか」が非常に大切です。

同じトレーニングでも、フォームが崩れていれば効果は半減し、最悪の場合は痛みを悪化させるリスクすらあります。

とくに腰は、動きのクセや姿勢の乱れにとても敏感な部位。

そのため、1回1回の動作を「正しく丁寧に行うこと」が、腰に優しく、効果的に鍛えるための基本です。

以下では、フォームと回数の考え方を初心者向けにやさしく解説します。

フォームの乱れは負荷が腰に集中しやすくなるため、回数よりも質を重視して正しい姿勢で行うことが最重要

どんなに回数をこなしても、フォームが崩れていれば狙った筋肉に正しく刺激が入りません。

特に腹筋や背筋など体幹まわりのトレーニングでは、フォームの乱れがそのまま腰への過剰な負担に直結します。

たとえば、ヒップリフトで腰を反らしすぎたり、プランクでお尻が落ちていたりすると、

効果が出ないだけでなく、腰痛を悪化させるリスクが高まります。

初心者の方はまず鏡でチェックしたり、動画を撮って確認したりしながら、正しい動作を覚えることを最優先にしましょう。

初心者は10回×2セット程度から始め、無理のない範囲で週2〜3回を目安に継続すると効果的

腰痛対策における筋トレでは、「毎日たくさんやる」よりも、週に2〜3回、正しい方法で継続することの方がはるかに重要です。

最初は1種目につき10回×2セット程度から始め、筋肉痛が残るときは休みながら少しずつ回数や種目を増やしていくのがベスト。

筋肉には「回復する時間」が必要なので、やりすぎは逆効果になります。

特に腰痛持ちの方は、「痛みのない範囲で」「習慣化できるペース」で行うことを心がけてください。

継続こそが最大の治療であり、予防になります。

筋トレ効果を高める3つの工夫

腰痛対策として筋トレを取り入れても、「効果が感じられない」「続かない」と悩む方は少なくありません。

その多くは、やり方が間違っているか、継続できていないかのどちらかです。

実は、腰にやさしく効果を出すためには、少しの工夫と習慣化のコツがあれば十分。

ここでは、筋トレを安全かつ確実に継続するための3つのポイントを紹介します。

週2〜3回でもOK|継続のための習慣化テクニック

「毎日やらないと意味がない」と思い込んでいませんか?

実は、腰痛改善を目的とした筋トレは、週2〜3回でも十分な効果が得られます。

むしろ筋肉には「回復の時間」が必要なので、無理に毎日行うよりも、適度な頻度で継続することの方が重要です。

習慣化のコツは次の3つです:

- 毎週決まった曜日・時間にスケジュールする

- 朝のルーティンやお風呂前など生活に組み込む

- 成果を記録して、成長を「見える化」する

このように、自分の生活にフィットさせることで、筋トレは続けやすくなります。

フォーム確認は動画or鏡で行う

効果を最大化し、腰への負担を減らすためには、「正しいフォーム」でのトレーニングが必須です。

とはいえ、自己流でやっていると知らないうちにフォームが崩れてしまうことも。

そんな時は、スマホで動画を撮って客観的に確認するか、姿見や鏡を使ってチェックするのがおすすめです。

特に初心者にありがちなミスとして:

- お尻が落ちるプランク

- 腰を反らせすぎるヒップリフト

- 膝が内に入るスクワット

などがあります。

正しくできていれば、トレーニングの効果はぐっと高まります。

ストレッチやアイシングで回復力を高める

トレーニング後は筋肉に負荷がかかっている状態なので、回復ケアをしっかり行うことで次回のパフォーマンスも向上します。

おすすめの方法は以下の2つ:

- ストレッチ:筋肉をゆるめて血流を促進し、疲労物質を流す

- アイシング(冷却):運動後に違和感がある部位を冷やして炎症を予防

これらを取り入れることで、筋肉痛や張り感が軽減し、継続がぐっとラクになります。

「鍛える」と「休ませる」のバランスが取れてこそ、筋トレは効果を発揮します。

Q&A|よくある質問

腰痛を改善するために筋トレを始めようと思っても、「本当に効果あるの?」「痛みがあるときはやめるべき?」と不安や疑問を感じる方も多いでしょう。

ここでは、実際によくある質問に対して、柔道整復師・NASM-PESの視点からわかりやすく回答します。

Q1.筋トレは毎日やった方がいいですか?

A.毎日やる必要はありません。むしろ週2〜3回で十分です。

筋肉には回復の時間が必要です。

毎日筋トレを行うと疲労が蓄積し、かえってパフォーマンスが落ちることもあります。

ストレッチや軽い体幹トレーニング(例:ドローイン)は毎日でもOKですが、筋トレは週2〜3回を目安に継続するのが理想的です。

Q2.自宅でも効果は出せますか?

A.はい、自宅でも十分に効果は出せます。

腰痛対策においては、高重量のトレーニングよりも「正しいフォーム」「継続」「腹圧の安定」が大切です。

寝たままや椅子に座ったままでできる体幹トレーニングは、道具がなくても効果的に筋肉を鍛えることができます。

Q3.今、少し痛みがあるけど筋トレしていい?

A.軽度の違和感であれば体幹安定トレから。強い痛みがあるときは休みましょう。

「少し重だるい」「張っている」程度であれば、ドローインやバードドッグなどの体幹を安定させるエクササイズはおすすめです。

しかし、「鋭い痛み」や「動かすと強く痛む」といった症状がある場合は、まず安静・冷却を優先してください。

Q4.腹筋運動(クランチ)は腰痛改善にいいの?

A.クランチは腰への負担が大きいため避けた方がよいです。

クランチのように腰を丸めて起き上がる動作は、椎間板に強い圧力がかかるため、腰痛持ちの方には不向きです。

代わりに、ドローインやヒップリフトなど、腹横筋や体幹深部を安全に鍛える方法を選びましょう。

Q5.腰痛があるときはジムに行くべき?

A.無理にジムに行かなくても、自宅でのトレーニングで十分です。

腰痛改善に必要なのは、高負荷のマシンではなく「正しいフォーム」と「体幹の安定化」です。

NASM-PESの観点でも、まずは自重でのトレーニングを安全に積み重ねることが基本とされています。

自宅でも効果的なメニューはたくさんあるので、まずは手軽に始めてみましょう。

今日から始める腰痛対策の第一歩

ここまで、腰痛改善に役立つ筋トレの基本から、具体的な実践法、安全な進め方までをお伝えしてきました。

「やらなきゃ」と思っても、最初の一歩が踏み出せない方はとても多いものです。

でも大丈夫。腰痛対策の筋トレは、1日たった数分の小さな行動から始められます。

完璧を目指さなくても、今日スタートできればそれがあなたの未来の体を変える第一歩です。

まずは体幹1種目から始めてOK

最初から「すべての種目をこなそう」と気負わなくても大丈夫です。

腰痛対策の鍵となる体幹トレーニングは、1種目でも続けることに意味があります。

おすすめは「ドローイン」。

仰向けになってお腹をへこませるだけのシンプルな動作ですが、腹圧を高めて腰を内側から守る効果があります。

まずはこれを1日1回、3呼吸だけでも構いません。

小さな成功体験が、自信と継続のきっかけになります。

運動×知識で腰痛のない生活へ

腰痛を根本から改善したいなら、「動かすこと」と「正しい知識」の両輪が不可欠です。

マッサージや湿布だけでは一時的な対処にすぎません。自分の筋肉で支える体をつくることが、最大の予防策です。

そしてそのためには、筋トレのやり方やフォーム、頻度といった知識を知っておくことが大切です。

正しい知識に基づいた運動習慣は、腰痛のない自由な生活を取り戻す力になります。

NASM-PESが推奨する腰に優しい最初の一歩からはじめよう

NASM-PESのアプローチでは、腰痛対策として「スタビリティ(安定性)→ストレングス(筋力強化)」という段階的な介入が推奨されています。

この考え方に沿えば、最初のステップは「体幹を安定させる軽めのトレーニング」です。

無理に負荷をかけず、自重でできるメニューから始めることが、最も安全で再現性の高い方法です。

身体を鍛えることは、痛みに負けない自信を育てることでもあります。

まとめ|腰痛改善のカギは安全・確実・継続可能な筋トレです

腰痛の根本改善には、体に負担をかけない正しい筋トレが効果的です。

特に重要なのは、①安全なフォーム、②継続できる習慣、③専門的に裏付けられた方法の3つ。

たとえ1種目でも、週2〜3回から始めれば十分に効果が期待できます。

私たち柔道整復師・NASM-PESが推奨する方法を、あなたの生活にぜひ取り入れてください。

痛みのない毎日は、あなたの今日の一歩から始まります。

本記事で基本を理解した上で、さらに詳しい種目選びや対処法を学びたい方は、

『腰痛改善に役立つ筋トレ方法を体系的にまとめた完全ガイド』もぜひご覧ください。