「プランクは腰に悪いって聞いたけど、本当にやって大丈夫?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

実は、正しいフォームとやり方を守れば、プランクは腰痛改善に非常に効果的な体幹トレーニングです。

この記事では、国家資格を持つ柔道整復師の視点から、腰にやさしいプランクのやり方と注意点を初心者向けにわかりやすく解説します。

筋力に自信がない方でも始められる種目を厳選しているので、ぜひ今日から取り入れてみてください。

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレの進め方を体系的にまとめた完全ガイド』の関連コンテンツで、特にプランクの正しいやり方と注意点に焦点を当てた実践的な内容となっています。

腰痛改善にはプランクが効果的です

「腰に負担がかからない筋トレをしたい」

「運動不足だけど、何から始めればいいかわからない」

そんな方にこそおすすめなのが、体幹をじんわりと鍛える「プランク」です。

実はこのシンプルな筋トレが、腰痛の予防・改善に非常に効果的なのです。

腰痛の予防・改善にプランクが選ばれる理由

腰痛に悩む方へおすすめできる筋トレとして、最も代表的なもののひとつが「プランク」です。

ここではその理由を3つに分けてご紹介します。

腰に負担をかけず、体幹を効率的に鍛えられる

プランクは、仰向けで腹筋運動をするような動きと違い、腰を曲げ伸ばしする必要がありません。

この「体を動かさないで筋肉に負荷をかける」という特徴が、腰痛持ちの方にとって非常に大きなメリットです。

静的な姿勢を維持することで、腹横筋(ふくおうきん)や多裂筋(たれつきん)といった深部の体幹筋をしっかり刺激できます。

こうした筋肉が強くなることで、腰を支える力が安定し、日常生活での腰への負担を減らすことにつながります。

多くの医療・トレーニング現場で推奨されている

プランクは整形外科領域のリハビリや、スポーツトレーナーによるコンディショニング指導など、医療と運動の両現場で広く活用されている実績あるエクササイズです。

とくに腰痛改善を目的とした体幹トレーニングでは、「フォームの安全性」と「実行しやすさ」が重視されます。

その点プランクは、腰に余計なストレスをかけずに体幹だけを鍛えることができるため、専門家からの評価も高く、科学的にも信頼されています。

機材不要で安全性が高く、習慣化しやすい

プランクは自宅のスペースと床だけで始められる筋トレです。

マット1枚あればOKで、特別な道具やジム通いも必要ありません。

また動きがシンプルなため、運動が苦手な人や高齢者の方でも無理なく取り組むことができます。

継続するうえで重要な「習慣化のしやすさ」においても、プランクは非常に優秀です。

このように、腰への負担が少なく、医療的な裏付けもある安全な筋トレとして、プランクは腰痛改善に最適な選択肢といえるでしょう。

初心者にもやさしく、自宅でできるのが魅力

「運動経験がない」

「ジムに行くのはハードルが高い」

そんな方でも、プランクなら無理なく始められます。

このエクササイズの最大の魅力は、シンプルかつ安全性が高く、どこでも実践できることにあります。

床とマットさえあればすぐに始められる

プランクは、道具や広いスペースを必要としません。

リビングや寝室のちょっとした空間で、床とマットがあればすぐに取り組めるのが魅力です。

ヨガマットやバスタオルを敷くだけで準備は完了。

トレーニングウェアやシューズすら不要なため、「今すぐ始めたい」という初心者の方にも最適です。

動作がシンプルで覚えやすく、継続しやすい

プランクは「腕立て伏せの姿勢で静止するだけ」のシンプルな運動です。

複雑な動作や手順がないため、運動経験がない方でもすぐに正しいフォームを習得しやすいのが特徴です。

また、毎日1〜2分だけでも取り組めるため、ハードな筋トレに比べて挫折しにくく、続けやすいのも大きな利点です。

自宅でできるため、通院やジムに通う手間がない

腰痛の改善には継続的な筋トレが欠かせませんが、ジムや整骨院に毎回通うのは時間も費用もかかります。

その点、プランクなら自宅で好きな時間に取り組めるため、継続のハードルが大幅に下がります。

通院や外出が難しい方、仕事や育児で忙しい方にとっても、「スキマ時間にできるリハビリ的筋トレ」として最適です。

以上が、初心者や腰痛を抱える方にとって「プランクが始めやすい理由」です。

続けやすく、安全性も高いからこそ、腰痛改善のファーストステップとして多くの方に支持されています。

プランクが腰痛改善に効く3つの根拠

「なぜプランクが腰痛に効果的なのか?」

その理由は、身体の深部にある支える筋肉を効率よく鍛えられるからです。

とくに腰椎を安定させる「体幹筋」の強化は、慢性的な腰痛の改善において重要なカギを握ります。

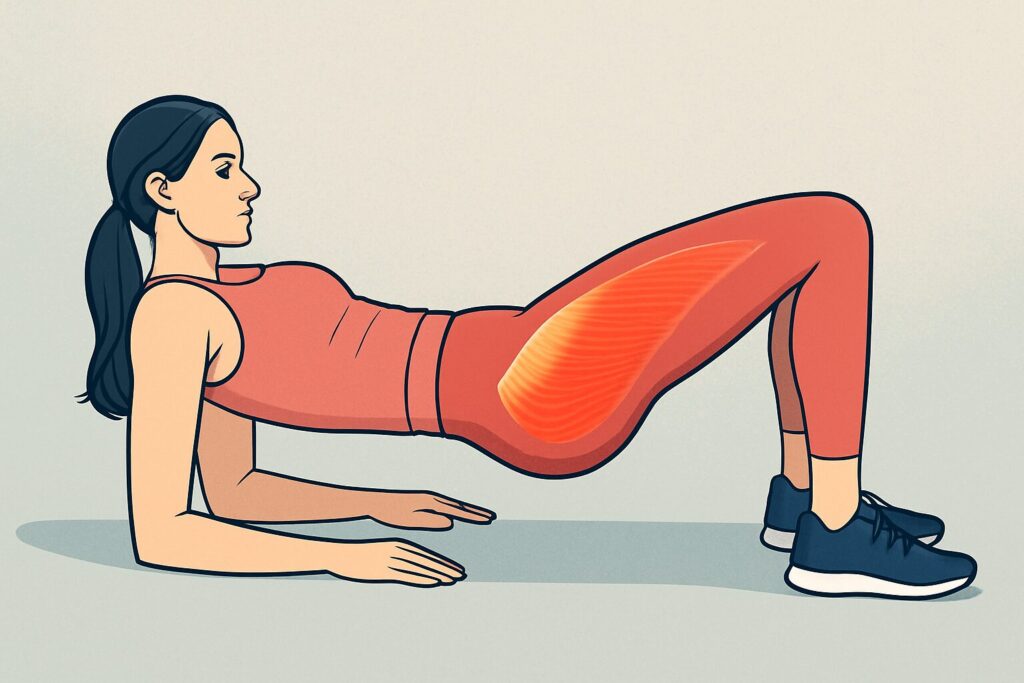

体幹筋(腹横筋・多裂筋)を鍛えることで腰椎の安定性が高まる

プランクは、背骨や骨盤を支える体幹筋を「静的に」鍛えることができる数少ないトレーニングです。

とくにインナーマッスルと呼ばれる腹横筋(ふくおうきん)と多裂筋(たれつきん)が活性化することで、

腰椎のグラつきが減り、痛みの原因そのものを取り除く効果が期待されます。

腰椎を内側から支える「コルセット筋」が強化される

腹横筋や多裂筋は、いわば天然のコルセット。

これらの筋肉がしっかり働くことで、腰椎の前後左右へのグラつきを防ぎ、安定感が高まります。

プランクはこの2つの筋肉をターゲットに刺激できるため、腹圧を高めて腰を内側から支える力を強化する効果があります。

日常動作でも腰のブレが減り、負担を軽減

腰椎が安定すると、歩行・立ち座り・荷物の持ち上げなど、日常の何気ない動作の中で腰にかかる余計なストレスが減ります。

体幹がしっかり働くことで、動作の中での揺れが減り、腰にかかる負担が分散されるため、結果的に痛みの軽減につながります。

医学的にも体幹強化は腰痛予防に効果あり

体幹トレーニングによる腰痛改善効果は、臨床研究や医療現場でも多数報告されています。

🔎引用文献:

Corestrengtheningforlowbackpain.

NorrisCM.JBodywMovTher.2008.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19083679/

この研究では、腹横筋や多裂筋をターゲットにしたエクササイズが、慢性腰痛の軽減に有効であると示されています。

プランクは、まさにこれらの筋肉を無理なく鍛える最適な種目です。

姿勢改善により腰への負担が軽減する

腰痛の原因のひとつが「不良姿勢」です。

猫背や反り腰などの崩れた姿勢が続くと、腰の一部にストレスが集中してしまいます。

プランクは、姿勢を支える体幹を整えることで、腰への負担を根本から軽減してくれます。

猫背や反り腰など不良姿勢の改善につながる

猫背は背中が丸まり、反り腰は腰が極端に反る状態を指します。

どちらも腰椎にかかる圧力が偏ることで、痛みや張り感の原因になります。

プランクを行うことで、腹筋群や背筋群がバランスよく働くようになり、自然と正しい姿勢をキープしやすくなります。

結果的に、悪い姿勢が改善され、腰への負担も軽減されるのです。

姿勢が整うことで骨盤の位置も安定しやすい

プランクでは、骨盤の傾きが過剰にならないよう意識する必要があります。

その結果、腹筋・背筋・お尻の筋肉が協調して働き、骨盤がニュートラルな位置に安定しやすくなります。

骨盤が整えば、その上に乗る腰椎や背骨も正しい位置におさまり、腰全体への負担が分散されるようになります。

長時間の座位や立位でも疲れにくい体へ変化

姿勢を支える筋肉が強くなると、デスクワークや立ち仕事などでも姿勢が崩れにくくなります。

それにより、同じ姿勢を長時間保っても疲れにくく、腰にかかるストレスも軽減されます。

「最近、長く座っていられない」「立っていると腰が重い」という方には、プランクによる体幹の強化がとても有効です。

このように、プランクは筋力だけでなく姿勢の改善にもつながり、結果として腰への負担を軽減できる優れたトレーニングなのです。

プランクは動作中に腰部を動かさないためリスクが少ない

プランクは止まったまま行うトレーニングです。

この「動かないこと」が、腰痛持ちの方にとって大きなメリットになります。

腰を曲げたり伸ばしたりしないぶん、関節や筋肉にかかるストレスを最小限に抑えられるため、リスクが低く、安心して取り組めます。

体幹を静的に使うことで関節や筋への負担が小さい

スクワットやクランチなど、体を動かす筋トレは効果的ですが、フォームを崩すと腰に負担がかかるリスクがあります。

一方で、プランクは静止した姿勢で筋肉に負荷をかける静的トレーニングのため、動作による負担が少なく、関節や筋肉への過剰なストレスを避けやすいのが特徴です。

とくに腰椎への過伸展やねじれが生じにくく、安全性の高いトレーニング方法として医療現場でも採用されています。

「動かない=安全」な特徴を活かせる

「止まるだけで本当に効果があるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、体幹を安定させる筋肉は止まっているときにも働いています。

そのため、あえて体を動かさないプランクは、筋力強化と腰部の保護を両立できる非常に優れた方法なのです。

動作中にバランスを崩す心配も少なく、腰に痛みを感じやすい人でも取り組みやすいのが大きな利点です。

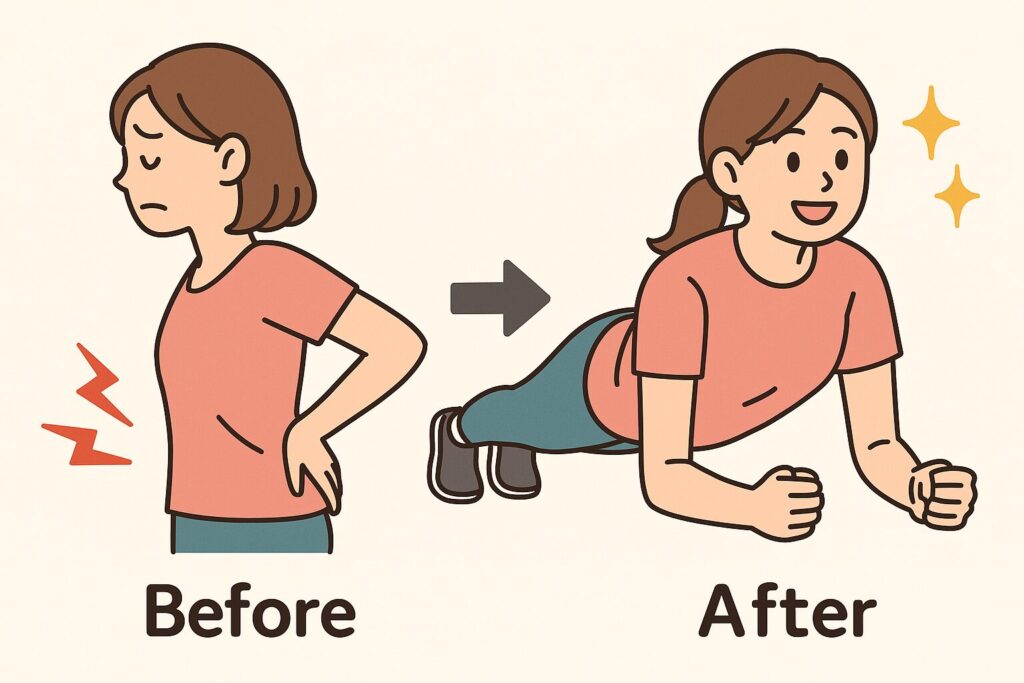

慢性腰痛でも無理なく取り組める内容

プランクは、慢性的な腰痛に悩む方にも安全に勧められるトレーニングです。

過度な負荷をかけずに深部筋を鍛えられるため、リハビリの一環としても活用されており、体への優しさが評価されています。

継続的に行うことで筋肉の働きが改善し、「動かすと痛いから動かさない」から「支えられるから動ける」体へと変化していきます。

腰痛持ちでも安心なプランクトレーニング

腰に不安がある方でも、やさしく安全に体幹を鍛えられるプランクトレーニングを5種目ご紹介します。

どれも器具不要・初心者対応で、フォームの安定性を重視した内容になっています。

正しく行えば、腰痛予防・改善だけでなく、姿勢改善や代謝アップにもつながります。

①膝つきプランク(最も基本・腰の反り防止)

通常のプランクよりも負荷が軽く、腰の反りを防ぎやすい種目です。

筋力に自信がない方でも取り組みやすく、正しいフォームの習得にも最適です。

▶フォーム解説

- 床にマットを敷き、肘と膝をついて四つ這いになります

- 肘は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます

- 膝を少し後ろに引き、お腹を引き締めて背中〜腰〜お尻を一直線にキープします

- 首をすくめず、目線はやや前方。呼吸を止めずに30秒キープ×2〜3セット

▶NG例

- 腰が反る(お腹が下がる)と腰への負担が大きくなります

- お尻が突き出る・上がりすぎると体幹への効果が減ります

- 呼吸を止めてしまうと腹圧が抜けて腰を痛めやすくなります

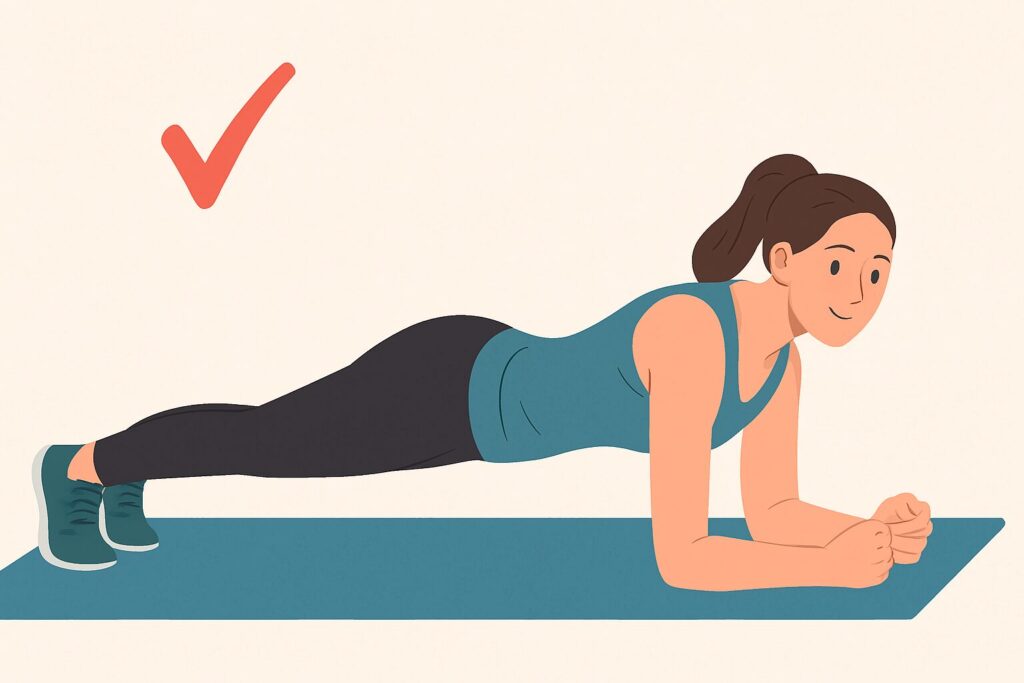

②肘つきプランク(腹横筋・多裂筋をじんわり刺激)

腹部深層の筋肉を刺激し、腰椎の安定性を高める効果があります。

呼吸とお腹の引き込みを意識することで、より効果的に体幹を鍛えられます。

▶フォーム解説

- うつ伏せになり、肘を肩の真下に置いて前腕を床につける

- 膝を持ち上げて、つま先と肘で体を支える(腰が反らない位置)

- お腹を引き込み、肩からかかとが一直線になるように意識

- 呼吸を続けながら20〜30秒キープ。慣れたら時間を延長

▶NG例

- 腰が反っている(背中が弓なり)

- 肘が肩の真下からずれている

- 肩がすくんで首が詰まっている姿勢

③壁プランク(寝た姿勢が怖い人向け)

立ったまま壁を使って行うので、腰への負担が極めて少なく、高齢者や筋力に不安がある方にもおすすめです。

姿勢のクセや腹圧の感覚を身につける第一歩としても最適です。

▶フォーム解説

- 壁の前に立ち、両手を肩幅で壁につく(肩の高さに手)

- 足を少し後ろに引き、つま先から頭までが一直線になるように傾ける

- お腹を軽く引き込み、肩甲骨を広げて30秒キープ

▶NG例

- 腰を反らせすぎると腰椎に負担

- 手の位置が高すぎると負荷が抜ける

- 肩に力を入れて首がすくんでしまう姿勢

④サイドプランク(肘つき・膝つきバージョン)

腰回りの左右バランスを整えるのに効果的なトレーニングです。

特に腹斜筋や側部体幹を刺激し、片側の偏りによる腰痛対策に最適です。

▶フォーム解説

- 横向きに寝て、下側の肘を肩の真下に置く

- 両膝を曲げて重ね、膝・股関節・肩が一直線になるようセット

- お腹を引き上げるように腰を浮かせ、姿勢を30秒キープ

- 左右それぞれ2セットずつ行う

▶NG例

- 体が前に倒れる/後ろに傾く

- 肩がすくんで耳と近づく

- 腰が下がりやすいので注意

⑤テーブルトッププランク(四つ這い→安定型)

プランクの導入として最もやさしい形で、肩・腰・骨盤の位置感覚を養うのに適した種目です。

フォームが安定しやすく、動作に不安がある方にも安心です。

▶フォーム解説

- 四つ這いの姿勢で、肩の下に手、股関節の下に膝を置く

- お腹を引き上げるように軽く引き締める(背中は平ら)

- 首をすくめず、背骨をまっすぐに意識して20〜30秒キープ

- ゆっくり呼吸をしながら3セット繰り返す

▶NG例

- 背中が丸まりすぎたり、反りすぎる姿勢

- 手が肩の前に出てしまう(肩こり・手首の原因)

- 腰を抜くように力が入っていないフォーム

体幹筋の強化による腰痛改善に加えて、他の筋肉や生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛×筋トレの全体像と戦略を網羅した完全ガイド』をご覧ください。

腰痛を悪化させないための正しいプランクのやり方

プランクは腰痛改善に効果的ですが、誤ったフォームで行うと逆に痛みを悪化させてしまう可能性があります。

特に「腰が反る」「腹圧が抜ける」などのミスは、腰椎へのストレスを高めてしまいます。

ここでは、腰にやさしいプランクのやり方と、避けるべきNG例を紹介します。

腰が反るフォームは危険!正しい姿勢の見極め方

プランクで最も多い失敗が「腰が反ってしまう」フォームです。

この姿勢では、鍛えたい体幹筋がうまく使われず、腰椎に過剰な圧力がかかってしまいます。

ここでは、正しいフォームを維持するための3つのポイントをご紹介します。

骨盤が前傾しすぎると腰椎への圧迫が強まる

腰が反ってしまう原因の多くは、骨盤の前傾(骨盤が前に倒れる動き)です。

この状態では、背骨の自然なカーブが強調されすぎて、腰椎への圧迫力が増してしまいます。

正しいフォームでは、骨盤をやや後傾(尾てい骨を軽く丸めるイメージ)し、腹圧を高めることがポイントです。

腹部を引き込むことで、腰が反らない状態を維持できます。

鏡や動画で姿勢チェックするのが効果的

自分のフォームが正しいかどうかを判断するのは難しいものです。

そこでおすすめなのが、鏡の前でトレーニングを行ったり、スマホでフォームを録画して確認することです。

動画で見ると、「思ったよりお尻が上がっていた」「腰が落ちていた」など客観的な気づきが得られます。

正しいフォームを「見て」「体で覚える」ことが上達の近道です。

頭・背中・お尻が一直線になる意識が重要

プランクの理想の姿勢は、「後頭部・肩甲骨・お尻・かかと」が一直線に並んだ状態です。

この一直線をキープすることで、腹圧がしっかり入り、腰椎の過伸展(反りすぎ)を防げます。

コツとしては、お尻を軽く締めて、下腹を引き上げるような意識を持つこと。

また、首が落ちないように目線を前方やや下に固定すると、頭の位置も安定します。

このように、腰が反るのを防ぐ正しいフォームを身につけることは、腰痛予防の基本です。

安全に続けるためにも、自分の姿勢を客観的にチェックしながらトレーニングを行いましょう。

腹圧が抜けていると逆効果に

プランクでよくある落とし穴が、「腹圧がうまくかかっていない状態」で行ってしまうことです。

腹圧とは、お腹の内側にかける圧力のこと。

これが抜けてしまうと、腰椎が不安定になり、腰痛のリスクがむしろ高まってしまいます。

呼吸を止めたり、力を入れすぎると腹圧が抜ける

「お腹に力を入れよう」と意識しすぎて、呼吸を止めたり、過度に全身に力が入ってしまうことがあります。

しかし、この状態では腹圧がうまく維持できず、逆に腰を痛めやすくなることがあります。

正しい腹圧は、「軽く力を入れながらも、自然な呼吸ができる状態」。

全身を硬直させるのではなく、深部の筋肉を内側から締めるようなイメージが大切です。

「ふーっ」と吐きながらお腹を引き込む意識が大切

腹圧を高めるためには、呼吸とお腹の動きを連動させることが重要です。

「ふーっ」と息を吐くときに、おへそを背骨に近づけるようにお腹を引き込みましょう。

これにより、腹横筋(ふくおうきん)という体幹の深部にある筋肉が自然と働き、内圧が高まりやすくなります。

腹筋を硬くするより、「内側から引き込む」感覚を大切にしてください。

腹圧を保つことで腰椎が安定する

正しく腹圧を保てている状態では、お腹の内圧が天然のコルセットのように腰椎を支えてくれます。

この安定感があることで、動作中に腰が反ったり沈んだりするのを防げるのです。

特に腰痛持ちの方は、腹圧が抜けると腰椎が不安定になりやすく、痛みを引き起こす原因になります。

腹圧=腰の安定。

と覚えておきましょう。

このように、腹圧を保つことはフォームの正確さと腰の安全性の両方に直結する重要ポイントです。

正しい呼吸と引き込み動作を習得すれば、腰痛予防の効果はぐっと高まります。

「痛みが出たら中止」が基本ルール

プランクは比較的安全な筋トレですが、腰に不安がある方は「痛み」が出た場合の対応がとても重要です。

「これくらいなら大丈夫だろう」と我慢して続けると、かえって腰痛を悪化させる恐れがあります。

プランク中に違和感を覚えたら、無理せず中止することが最善の選択です。

痛みは筋肉ではなく関節や神経に問題のサイン

プランクで感じる「ピリッとした痛み」や「重だるさ」は、筋肉の疲労ではなく関節や神経からのSOSかもしれません。

特に、腰の奥がズーンと痛む感覚や、脚にしびれが出る場合は注意が必要です。

筋肉痛とは明らかに異なる感覚があるときは、腰椎や椎間板、神経系への負荷がかかっているサインです。

その場合はトレーニングをすぐに中断し、無理をしないようにしましょう。

無理に続けると腰痛が悪化するリスクあり

「あと10秒だから頑張ろう」と無理をするのは逆効果。

フォームが崩れた状態で続けると、腰への圧迫や筋の緊張が過度に高まり、慢性腰痛が悪化するリスクがあります。

また、痛みを我慢するクセがつくと、本来なら安全なフォームの判断も鈍くなります。

正しいトレーニング習慣をつけるためにも、「痛み=中止」という基準は必須です。

少しでも違和感があれば休止・医療相談が原則

痛みが強くなくても、「なんとなくいつもと違う」「腰が重い」「足が張る」などの違和感があるときは、すぐにトレーニングを中断してください。

それが腰を守る一番の方法です。

また、症状が続く場合や不安がある場合は、整形外科や柔道整復師などの専門家に相談することが重要です。

原因がはっきりすれば、より安全で効果的なトレーニングができるようになります。

腰痛対策のプランクであっても、「無理しない・痛みが出たらやめる」が基本ルールです。

自分の身体の声をよく聞きながら、安全第一で継続しましょう。

筋トレ後のストレッチ・ケアも忘れずに

プランクで体幹を鍛えることは腰痛改善に効果的ですが、トレーニング後のケアを怠ると、かえって筋肉が硬くなり姿勢が崩れやすくなります。

筋肉を使ったあとは、軽いストレッチやリリースを取り入れて、柔軟性と血流を整えることが大切です。

筋トレ後の硬さを残すと姿勢が崩れやすい

トレーニング後は筋肉が一時的に緊張し、硬さが残った状態になります。

このまま何もしないと、体のバランスが崩れやすく、姿勢の歪みにつながる恐れがあります。

とくに腰や背中は日常的に負担がかかりやすいため、筋トレ後のケアを怠ると腰痛の再発リスクが高くなります。

筋肉を緩めてニュートラルな状態に戻すことで、次回のトレーニングの効果も高まります。

腰・背中・股関節周りの軽いストレッチが効果的

プランク後におすすめなのは、腰・背中・股関節周囲のゆるやかなストレッチです。

例えば、以下のような動きが効果的です。

- 仰向けで膝を胸に引き寄せる腰ストレッチ

- キャット&カウ(四つ這いで背骨を動かす)

- 股関節を軽くひらくワイドスタンス前屈

筋肉の緊張をほどきながら、呼吸を深くしてリラックスするのがポイントです。

フォームローラーや温熱ケアもおすすめ

自分の手だけで筋肉をほぐすのが難しいときは、フォームローラーやマッサージボールなどのリカバリーアイテムを活用するのも効果的です。

また、温熱シートやお風呂で温めると血流が促進され、回復が早まります。

これらのケアを習慣にすることで、筋肉のこわばりを防ぎ、腰痛の再発予防にもつながります。

トレーニングは「やったあと」が重要です。

ストレッチや温熱ケアまでが腰痛対策の一環だと考えて、無理なく続けていきましょう。

Q&A|腰痛とプランクに関するよくある質問

腰痛とプランクに関して、よくある疑問を専門家の視点からわかりやすくお答えします。

「毎日やってもいい?」「腰が痛くても大丈夫?」など、実際によく相談を受けるポイントを厳選して解説します。

Q.プランクは毎日やってもいいの?

回答:基本的には毎日やっても問題ありません。

筋肉痛が残っていたり、疲労が強いときは無理せず休むことが大切です。

プランクは低負荷の静的トレーニングなので、正しいフォームで短時間行う分には、毎日継続しても安全性が高いです。

Q.腰が痛いときもやっていい?

回答:軽い違和感ならOK、鋭い痛みがある場合は中止してください。

「だるさ」や「疲労感」程度であれば、フォームを見直しながら短時間だけ行うのは有効です。

ただし、ズキッと鋭い痛みやしびれがある場合は、炎症や神経への負担の可能性があるため即中止しましょう。

Q.どのくらいの時間が効果的?

回答:初心者は20〜30秒×2〜3セットで十分です。

大切なのは「長くやる」よりも「正しい姿勢をキープする」こと。

最初は短時間でも良いので、フォームを崩さず続けることが腰痛改善につながります。

Q.腹筋よりもプランクの方がいいの?

回答:腰痛持ちにはプランクの方が安全でおすすめです。

一般的な腹筋運動(クランチなど)は、腰を曲げる動きが加わるため、腰椎への負担が大きくなる場合があります。

一方、プランクは腰を動かさずに体幹を鍛えるため、腰痛対策としてより安全性が高いです。

Q.プランク中に腰が痛くなるのはなぜ?

回答:フォームが崩れて腰が反っている可能性があります。

特に多いのが、お腹が落ちて腰が弓なりになる反り腰の姿勢です。

腹圧が抜けていたり、肩・お尻・膝のラインがずれていると腰に負担が集中し、痛みや違和感の原因になります。

Q.腰痛の人におすすめのプランクはどれ?

回答:膝つきプランク、壁プランク、テーブルトップがおすすめです。

これらは接地面が多く、腰にかかる負荷が少ないため、初心者や痛みが出やすい方でも安心して取り組めます。

無理のない範囲で継続し、徐々に肘つきやサイドプランクにステップアップしていきましょう。

まとめ|腰痛対策にはプランクを正しく取り入れよう

腰痛を改善するためには、体幹を安全に鍛えることが大切です。

プランクは、正しいフォームで行えば腰に負担をかけず、誰でも無理なく続けられる筋トレです。

まずは「膝つき」や「壁プランク」など、やさしい種目からスタートし、習慣化を目指しましょう。

「今日から1分だけ」でもOK。あなたの腰は、確実に変わりはじめます。

今すぐマットを敷いて、最初の一歩を踏み出してみてください!

プランクによる腰痛対策に加えて、他の筋トレや生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛改善に役立つ筋トレの全体戦略を解説した完全ガイド』もあわせてご確認ください。