腰痛を抱えながらジムで筋トレをしている方、もしくは検討している方へ。

正しい知識と方法を身につけることで、腰痛を悪化させることなく、むしろ改善させることが可能です。

本記事では、国家資格を持つ専門家が、腰痛持ちの方がジムで安全に筋トレを行うためのポイントや注意点を詳しく解説します。

安心してトレーニングを始めるためのガイドとして、ぜひご活用ください。

腰痛持ちがジムで安全に筋トレを行うための完全ガイド

「腰痛があるけどジムで筋トレしてもいいの?」

そんな不安を抱えていませんか?

実は、正しい方法と種目を選べば、筋トレは腰痛の改善にも効果的です。

本記事では、腰痛のタイプ別対処法からジムで安心して取り組める筋トレメニュー、NG行動、頻度・フォームのコツまでを徹底解説。

初心者でも安全に始められる実践ガイドをお届けします。

本記事は『腰痛を改善する筋トレを体系的にまとめた完全ガイド』の「実践編」に関連し、

ジムで安全に取り組むためのポイントを詳しく解説しています。

結論|腰痛持ちこそジムで筋トレを始めるべき

腰痛があると、運動を控えたほうが良いのではないかと考える方も多いでしょう。

しかし実際には、適切な筋トレによって腰部を支える筋肉を鍛えることが、腰痛の改善と予防に大きく役立ちます。

この章では、腰痛と筋力低下の関係性、そして筋トレによる腰痛改善の効果について詳しく解説します。

腰痛と筋力低下の関係性

腰痛と筋力低下は密接に関連しています。

運動不足による筋力低下が腰痛を招き、腰痛によってさらに運動量が減るという悪循環に陥りやすいのです。

ここでは、そのメカニズムと悪循環を断ち切るために必要な筋力維持の重要性について解説します。

運動量減少→腰痛→筋力低下の悪循環

腰痛が生じると、動作への恐怖心や痛みを避けるために自然と運動量が減ってしまいます。

しかし、運動不足は筋肉の萎縮を招き、特に腰椎周囲の安定性を保つ筋群が弱体化します。

この結果、さらに腰椎への負担が増し、腰痛が慢性化するという悪循環に陥りやすくなります。

実際に、MayoClinicHealthSystemも、腰痛予防には適度な運動が重要であり、運動不足が腰部の筋力低下と痛みの悪化を招く可能性があると指摘しています(出典)。

出典:

Mayo Clinic Health System「Back pain care and prevention」

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/back-pain-care-and-prevention

腰椎周囲の筋力低下は、姿勢悪化や再発リスクを高める

腰痛の再発を防ぐためには、腰椎を安定させる筋肉をしっかりと鍛えておくことが極めて重要です。

筋力が低下すると、体を正しく支えることができなくなり、骨格の歪みや負担の偏りが生じやすくなるためです。

実際に、腰椎を支える筋肉が弱まると、骨盤が前後に傾きやすくなり、背骨の自然なS字カーブが崩れてしまいます。

その結果、腰椎への局所的なストレスが集中し、動作中のバランスを保てず、痛みの再発リスクが高まります。

さらに、Radeboldら(2000年)の研究では、

慢性腰痛患者は健常者と比較して、体幹の筋肉が外部刺激に対する反応速度が遅く、筋肉の連携パターンが乱れていることが報告されています。

この研究では、体幹筋群の筋活動の遅れが、脊柱の安定性の低下と腰痛再発リスクの増加に関連することを示しており、

筋力維持と連動性の確保が腰痛予防の鍵であると結論づけられています。

🔎 論文情報:

Radebold A, Cholewicki J, Panjabi MM, Patel TC.

Muscle response pattern to sudden trunk loading in healthy individuals and in patients with chronic low back pain.

Spine (Phila Pa 1976). 2000 Apr 15;25(8):947–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10767807/

このように、腰椎周囲の筋肉は単なる「筋力」だけでなく、

「姿勢制御」と「神経反応性」も含めた広い意味での機能的な安定性の要であると言えます。

日常的にこれらの筋群を鍛え続けることが、腰痛の再発を防ぐための最も効果的な方法の一つです。

早期に筋力を維持・回復することで、腰痛の悪化を防止できる

実際に、厚生労働省が発行した「職場における腰痛予防対策指針」では、腰痛の予防と改善には適切な運動が有効であるとされています。

特に、体幹や下肢の筋力を強化することで、腰椎への負担を軽減し、腰痛の発症や再発を防ぐ効果が期待できます。

この指針は、職場での腰痛対策を目的としていますが、一般の方にも有用な内容が含まれており、日常生活における腰痛予防にも応用可能です。

したがって、腰痛に悩む方は、専門家の指導のもとで適切な運動を取り入れることが重要です。

出典:

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000342082.pdf

筋トレによる腰痛改善効果とは?

腰痛の改善には、ただ安静にするだけではなく、適切な筋トレによる身体機能の強化が重要です。

特に体幹や下肢の筋群を鍛えることで、腰部の安定性が高まり、痛みの予防や軽減につながります。

ここでは、筋トレが腰痛改善にどのようなメカニズムで効果を発揮するのかを、順を追って解説します。

正しい筋トレにより、腰部を安定させる筋群(体幹・下肢)が強化される

正しいフォームで筋トレを行うことで、体幹や下肢の支持筋群が効果的に鍛えられます。

これらの筋肉は腰椎の安定に直結しており、筋力強化によって日常動作における腰部への負担を軽減できます。

特に体幹深層部(腹横筋、多裂筋など)や股関節周囲筋をターゲットにしたトレーニングは、腰痛の予防と改善に大きな役割を果たします。

血流促進により、組織修復や痛み物質の除去が促進される

筋トレによって全身の血流が促進されると、腰部の組織にも十分な酸素と栄養が供給されやすくなります。

これにより、微細な損傷部位の修復が進み、痛みの原因となる炎症物質や老廃物の排出もスムーズになります。

結果として、慢性的な腰痛症状の緩和や回復をサポートする効果が期待できます。

自己効力感の向上で、腰痛に対する心理的恐怖が軽減される

筋トレを継続することで、体の変化を実感できるようになり、自信(自己効力感)が高まります。

自己効力感が向上すると、腰痛に対する過度な恐怖心や「動くと悪化するのでは」という不安が軽減され、積極的な日常生活への復帰が促進されます。

心理的ストレスの緩和は、腰痛の慢性化防止にもつながります。

ジムで筋トレが腰痛改善に効果的な理由

腰痛の改善には、筋力強化と動作の安定性が不可欠です。

ジムにはそれらを効果的にサポートするためのマシンが揃っており、正しいフォームで安全に鍛える環境が整っています。

この章では、マシントレーニングが腰痛改善に適している具体的な理由について、わかりやすく解説していきます。

マシントレーニングが腰痛改善に適している理由

マシントレーニングは、腰痛を抱える方にとって、最も安全で効率的な筋力強化手段のひとつです。

なぜなら、可動域の制御やフォームの安定をサポートしながら、必要な筋肉にピンポイントで負荷をかけることができるからです。

ここでは、その具体的な3つの理由について詳しく解説します。

可動域が制御され、フォームを安定させやすい

ジムマシンは、動作の軌道があらかじめ設計されているため、可動域が自然と制御されます。

その結果、無理な方向に関節を動かしたり、腰に不必要なストレスをかけたりするリスクが大幅に低減します。

特に初心者や腰痛を抱える方にとって、正しいフォームを維持しやすい点は大きなメリットです。

骨盤・腰椎を安定させた状態で安全に鍛えられる

多くのマシンは、座面や背もたれによって骨盤や腰椎を固定する設計になっています。

これにより、鍛えるべき筋肉を意識しやすくなり、腰部への過剰な負担を避けながら安全にトレーニングが行えます。

特に体幹や下肢を鍛えるマシンは、腰痛改善に直結する効果を発揮します。

狙った筋肉に集中して負荷をかけることで、効率よく強化できる

フリーウェイトと違い、マシンでは動作のブレが少ないため、特定の筋肉に集中して負荷をかけることができます。

たとえば、体幹深層筋や下肢の支持筋など、腰部安定に重要な筋群を効率的に強化できるのです。

この「狙い撃ち」の特性が、腰痛改善を目指すトレーニングにおいて非常に有効です。

ジムマシンならではの「リハビリ適応性」

腰痛を抱える方にとって、トレーニングの第一歩は「安全性」です。

ジムマシンには、動作の安定性や負荷の調整機能といったリハビリ向けの要素が多く備わっており、腰痛の回復期や軽症時の運動再開にも適しています。

ここでは、マシンがリハビリに適している3つの理由について解説します。

低負荷設定が可能で、腰痛初期でも安心して開始できる

ジムマシンの多くは非常に軽い負荷設定が可能なため、腰痛の初期段階でも無理なく筋肉を動かすことができます。

特に痛みが和らいできたタイミングで、過度な刺激を避けながら少しずつ運動を再開したい人にとって、安全なリハビリ手段となります。

段階的に負荷を増やせる点も、症状に応じた運動管理に役立ちます。

可動範囲が制限されるため、過剰な負荷や誤動作を防げる

フリーウェイトとは異なり、マシンでは動作範囲があらかじめ制限されているため、勢いや癖のある動きによる誤動作が起こりにくくなります。

これにより、意図しない方向への関節の動きや腰の過伸展・過屈曲を防止でき、リハビリ中の身体を守る役割を果たします。

フォームミスによる腰部負担を最小限にできる

初心者や身体の使い方に不安がある方でも、マシンの構造に沿って動くことで自然と正しいフォームに近づけます。

その結果、フォームの乱れによって腰部に余計なストレスがかかるリスクが軽減され、安心してトレーニングを継続できます。

リハビリ段階では、この「正しい動作の再学習」も大切なポイントです。

パーソナルトレーニングを活用するメリット

ジムでの筋トレをより安全かつ効果的に行うには、パーソナルトレーナーのサポートを受けることが大きな助けになります。

とくに腰痛を抱えている場合、自己流のトレーニングはリスクが高く、正しい指導と個別対応が欠かせません。

ここでは、腰痛改善におけるパーソナルトレーニングの3つの具体的なメリットを解説します。

正しいフォーム指導によりケガのリスクを大幅に低減

腰痛改善においては、正しいフォームでトレーニングを行うことが絶対条件です。

パーソナルトレーナーの指導を受けることで、動作中の姿勢や癖を的確に修正してもらえるため、誤ったフォームによる腰部への負担やケガのリスクを大幅に下げることができます。

とくに体幹を意識した動きは、専門家のチェックがあると習得が早まります。

個々の腰痛状況に応じたプログラム作成が可能

腰痛の原因や程度は人それぞれ異なるため、画一的なメニューではかえって逆効果になることもあります。

パーソナルトレーニングでは、医療歴や現在の症状、筋力バランスをふまえたうえで、最適な種目・回数・負荷を個別に設計してもらえます。

これにより、無理のない範囲で確実に腰痛改善に取り組むことが可能になります。

継続モチベーションを高め、運動習慣が定着しやすくなる

腰痛改善のカギは、短期集中ではなく継続です。

パーソナルトレーナーとの定期的なセッションは、目標管理とフィードバックを通じて「やる気」の維持に貢献します。

トレーニングが生活の一部として根付きやすくなり、結果として運動習慣の定着と再発防止にもつながります。

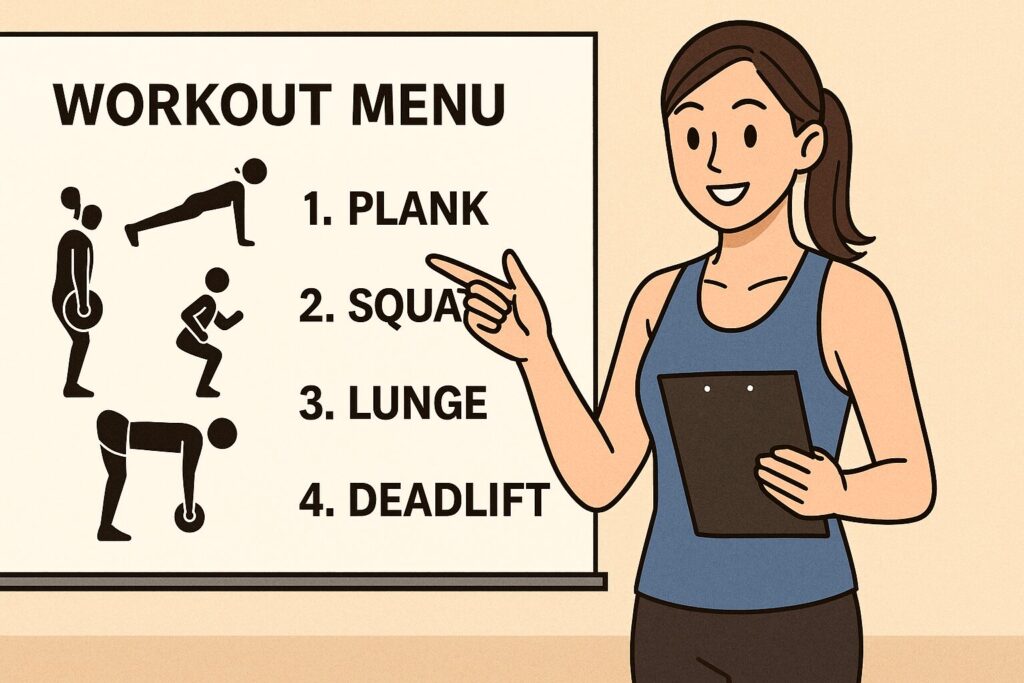

腰痛改善におすすめのジム筋トレメニュー

腰痛を改善するには、腰部に直接負担をかけずに、体幹や下半身の支持力を高めるトレーニングが有効です。

ジムにはそれに適したマシンが多数用意されており、正しい種目を選び、正確なフォームで実践すれば、腰への負担を最小限にしつつ効果的なトレーニングが可能です。

ここでは、腰痛対策としておすすめできる5つのマシントレーニングを紹介します。

ヒップアブダクター

ヒップアブダクターは、中殿筋(ちゅうでんきん)を鍛えることで骨盤の横ブレを抑え、腰椎の安定性を高めます。

また、坐骨神経痛の予防や、股関節の可動域向上にも効果的です。

腰に直接負担をかけず、安全に下半身の安定力を育てられる種目です。

実施手順(初心者向け)

- マシンのシートに深く腰かけ、背中を背もたれにつける

- 両膝をパッドの内側に当て、足裏をしっかり床に置く

- 息を吐きながら、膝を左右に開いていく(外転動作)

- 限界まで開いたら、1秒静止し、ゆっくり戻す

- 10〜15回を1セット、2〜3セットを目安に

フォーム解説

- 背もたれに背中をしっかりつけ、骨盤を立てる

- 開くときに太もも外側ではなく「お尻の横」に効いているかを意識

- 呼吸は止めず、開くときに息を吐く

NG例

- 腰を丸めて背中が浮く→骨盤が不安定になり腰痛リスク増

- 勢いでバネのように開閉する→筋肉に効かず関節負担が増える

- 膝ではなく足で押している→中殿筋に効かずフォームが崩れる

レッグレイズマシン

レッグレイズマシンは、体幹下部や腸腰筋(ちょうようきん)を鍛えるのに最適な種目です。

これらの筋肉は骨盤を前傾させ、腰椎の自然なS字カーブを保つために重要な役割を果たします。

腰痛を引き起こしやすい反り腰の改善や、骨盤と腰椎のバランスを整える基本トレーニングとしても有効です。

実施手順(初心者向け)

- マシンの背もたれに背中を密着させ、ひじ掛けを握って体を安定させる

- 両足を膝を軽く曲げた状態でスタートポジションに置く(ぶら下がり式の場合は腰が反らないように注意)

- 息を吐きながら、股関節から動かすように両脚を前方へ持ち上げる

- 骨盤が後ろに傾かないようにしながら、腰を安定させてコントロール

- ゆっくりと元の位置に戻す(反動を使わずに)

- 10〜15回を1セット、2〜3セットを目安に

フォーム解説

- 常に腰と背もたれの間にスキマができすぎないよう意識する(反り腰NG)

- 股関節を使って脚を上げる感覚をつかむ

- 腹筋(とくに下腹部)が働いているのを感じながら丁寧に動作

NG例

- 勢いで脚を振り上げる→腰が反って腰椎に強い負担がかかる

- お腹を使わずに太ももで脚を上げる→腰部は安定せず効果半減

- 骨盤が後傾して腰が丸くなる→腰に負担が集中しやすい

レッグエクステンション

レッグエクステンションは、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)を集中的に鍛える種目です。

下半身の支持力を高めることで、立位や歩行中の姿勢安定性が向上し、腰部への負担を軽減できます。

特に骨盤の前後バランスの調整や、膝関節と腰の連動強化にも役立つため、腰痛予防・改善の基礎トレーニングとして有効です。

実施手順(初心者向け)

- シートに深く座り、膝の角度が約90度になるように調整

- 足首の前にあるパッドに足をかける(くるぶしの少し上が当たる位置)

- 背中を背もたれにしっかりつけて、グリップを握って体幹を固定

- 息を吐きながら、膝を伸ばして脚を前方へ持ち上げる

- 完全に伸ばしきる直前で1秒キープし、ゆっくり戻す

- 10〜15回を1セット、2〜3セットを目安に

フォーム解説

- 背中を反らさず、骨盤は立てた状態をキープ

- 動作中は太ももの前側にしっかり力が入っているか確認

- 伸ばすときは反動を使わず、戻すときもゆっくりとコントロール

NG例

- 膝を完全にロックしてガチャンと戻す→膝や腰に衝撃が加わる

- 背中が丸まるor反る→骨盤が安定せず腰部にストレスがかかる

- 太ももを使わず、勢いだけで脚を上げる→筋力がつかずフォーム崩れに

レッグプレス

レッグプレスは、ハムストリングス(太もも裏)や大殿筋(お尻)を効率よく鍛えられる下半身種目です。

腰をしっかり固定した状態でトレーニングできるため、腰椎にかかる負担を抑えながら下半身全体の筋力を強化できます。

筋量アップによる立位・歩行の安定性向上にもつながり、腰痛の予防・改善に効果的です。

実施手順(初心者向け)

- マシンに座り、背中と腰を背もたれに密着させる

- 足を肩幅程度に開き、プラットフォームに置く(膝は約90度)

- 手でグリップを持ち、体幹を安定させる

- 息を吐きながら、ゆっくりと膝を伸ばして足を押し出す

- 膝を完全にロックしない位置で1秒キープ

- 息を吸いながらゆっくり戻す(太ももとお腹が近づきすぎない位置まで)

- 10〜15回を1セット、2〜3セットを目安に

フォーム解説

- 膝とつま先の向きを揃える(膝が内側に入らないように)

- 背中と腰を常に背もたれに密着させる

- 膝を伸ばし切らない範囲で止めることで膝・腰への衝撃を回避

NG例

- 腰が浮いて骨盤が丸まる→腰椎に強い圧力がかかり危険

- 膝を伸ばし切ってロックする→関節や腰への衝撃リスクが増加

- 足の位置が浅すぎる・深すぎる→股関節や腰に不自然な負荷がかかる

ラットプルダウン

ラットプルダウンは、広背筋や僧帽筋下部といった背中の筋肉を強化するトレーニングです。

これらの筋群は、姿勢保持に大きく関わっており、鍛えることで猫背や反り腰などの不良姿勢による腰痛リスクを減らす効果が期待できます。

また、腰椎を反らさずに行える数少ない上半身種目として、安全性の面でも優れています。

実施手順(初心者向け)

- マシンに座り、太ももを固定するパッドにしっかり足をセット

- 手幅を肩幅よりやや広くしてバーを握る(順手がおすすめ)

- 背筋を伸ばして胸を軽く張る(反りすぎないように)

- 息を吐きながら、肘を脇に引き寄せるようにしてバーを鎖骨付近まで下ろす

- 一瞬キープし、吸いながらゆっくり元の位置に戻す

- 10〜12回を1セット、2〜3セットが目安

フォーム解説

- 背中はまっすぐ、軽く胸を張る姿勢を維持する

- バーを真下に引く意識で肘を後ろではなく下方向へ動かす

- 首や肩に力が入りすぎないよう注意(肩はすくめない)

NG例

- 上体を後ろに大きく倒して引く→腰を反らせてしまい腰椎に負担が集中

- バーを首の後ろに引く→頚椎や肩関節を痛めやすく危険

- 肘を開いたままバーを引く→広背筋に効きにくく肩主導になりやすい

腰痛を抱えていても、種目とフォームを正しく選べばジムでの筋トレは安全に行えます。

ただし、他の環境や症状に応じた対応法も知っておくと、より安心です。

筋トレ全体の進め方を整理したい方は、『腰痛×筋トレの全体構成をまとめた完全ガイド』をご覧ください。

腰痛持ちがジムで筋トレする際のNG行動

腰痛を改善するためにジムでの筋トレは効果的ですが、やり方を間違えると逆に痛みを悪化させてしまうリスクもあります。

特に腰部に負担をかけやすい動作や誤ったフォームは、症状の慢性化や新たなケガを引き起こす原因になりかねません。

この章では、腰痛持ちが避けるべき「NG行動」について、具体的に解説します。

高負荷トレーニングのリスク

高重量のトレーニングは筋肉の発達には効果的ですが、腰痛を抱える方にとっては大きなリスクも伴います。

フォームの崩れや体幹の不安定さが腰椎に直接ダメージを与え、かえって症状を悪化させてしまう可能性があります。

ここでは、特に注意すべき3つのリスクについて解説します。

重量を追いすぎるとフォームが崩れ、腰椎に負担がかかる

高重量にこだわるあまり、無意識のうちにフォームが乱れてしまうことはよくあります。

背中が反ったり丸まったりすると、腰椎にかかる圧力が急増し、筋肉ではなく関節や椎間板にダメージが集中する原因になります。

正しいフォームを維持できない重さは、腰痛持ちにとってはリスクでしかなく、安全より優先すべきものではありません。

腹圧が抜けて腰が不安定になり、ケガリスクが高まる

高負荷のトレーニング中は、腹圧(お腹の内側の圧力)を意識して保つことが非常に重要です。

腹圧が抜けると体幹が不安定になり、背骨が過伸展・過屈曲しやすくなります。

その結果、腰椎周辺の組織が過剰に引き伸ばされたり圧迫されたりし、ケガや痛みの悪化を引き起こす原因になります。

息を止めず、腹部に力を入れたまま動作する意識が必要です。

体幹が弱い状態での高重量は腰痛悪化を招きやすい

腰椎を安定させるためには、腹筋・背筋などの体幹筋群のサポートが不可欠です。

十分な筋力が備わっていない状態で重いウェイトを扱うと、支えきれずに腰部に大きな負担がかかります。

特に、まだトレーニングを始めたばかりの段階では、筋力よりもフォームの習得と体幹の強化を優先するべきです。

段階的に重量を上げていく姿勢が重要です。

痛みを我慢して行う危険性

筋トレ中に多少の張りや疲労を感じるのは自然なことですが、「鋭い痛み」や「違和感のある痛み」を無理に我慢して続けるのは非常に危険です。

フォームが崩れることで腰部に負担が集中し、症状の悪化や新たな損傷を招くリスクが高まります。

ここでは、痛みを我慢して続けた場合に起こりうる3つのリスクについて詳しく解説します。

「鋭い痛み」は筋肉痛と異なり、即中止が基本

トレーニング中に感じる「鋭く刺すような痛み」や「関節・神経に近い部位の強い違和感」は、筋肉痛とは明確に異なります。

こうした痛みは筋損傷や椎間関節のトラブル、神経への圧迫などが関係している可能性があり、放置すると症状が悪化するおそれがあります。

無理に続けず、痛みが出た時点でその種目を即中止する判断が重要です。

痛みをかばうとフォームが崩れ、腰への負担が集中する(引用あり)

痛みを避けようと無意識に体の動きを変えてしまうと、フォームが乱れ、関節や筋肉に偏った負荷がかかります。

2024年のバイオメカニクス研究では、慢性腰痛患者が歩行中に痛みのある側の筋活動が低下し、

代償動作により腰椎への負荷が増加する傾向が確認されています(Zhang et al., 2024)。

このような代償運動は腰部の不安定性を助長する可能性があり、正しいフォームで動けない場合は無理せず中断することが重要です。

Zhangら(2024)は、慢性腰痛患者が歩行中に痛みのある側の筋活動が低下し、

代償動作により腰椎への負荷が増加する傾向をバイオメカニクスモデルで実証しました。

特に右多裂筋・腸肋筋の活動低下が姿勢制御を乱し、股関節・膝の過剰屈曲といった代償パターンを引き起こすことが明らかになりました。

このような代償運動は腰部の不安定性を助長する可能性があるため、正しいフォームで動けない場合は無理せず中断することが重要です。

参考文献

Zhang Z, et al. (2024)

Analysis of lumbar spine loading during walking in patients with chronic low back pain and healthy controls: An OpenSim-Based study

Front. Bioeng. Biotechnol. 12:1377767.

DOI: 10.3389/fbioe.2024.1377767

痛みが出た時は、休息・見直し・専門家相談が必須

トレーニング中に痛みが出たら、まずは十分に休息を取り、その日の運動は中止すべきです。

次に、どの動作や種目で痛みが出たかを振り返り、フォームや負荷設定に問題がなかったかを見直しましょう。

それでも原因が不明な場合や痛みが続く場合は、柔道整復師やトレーナーなどの専門家に相談し、客観的なアドバイスを受けることが再発防止につながります。

フォーム崩れによる悪化リスク

筋トレの効果を最大限に引き出すには、正しいフォームの維持が欠かせません。

とくに腰痛を抱える方にとっては、わずかなフォームの崩れが腰部に過度なストレスを与える原因になります。

骨盤の傾きや膝の位置ズレ、背中の丸まりといった基本的なエラーは、繰り返すうちに腰痛を悪化させる可能性があります。

ここでは、フォームエラーによって生じるリスクとその対処法について解説します。

骨盤の傾き・膝の位置ズレ・背中の丸まりに注意

筋トレ中に骨盤が前後に傾きすぎたり、膝が内側に入ったり、背中が丸まった状態になると、腰椎の自然なカーブが乱れ、腰に集中的なストレスがかかります。

とくにスクワットやレッグプレスのように体幹と下肢が連動する種目では、これらのズレが腰痛悪化の引き金になりやすいです。

動作中は常に、姿勢全体を鏡でチェックする意識を持ちましょう。

間違ったフォームを続けると慢性的な腰痛悪化を招く

筋トレにおけるフォームの乱れは、慢性腰痛を悪化させる大きな要因になります。

一度覚えた誤った動きは無意識に繰り返されやすく、腰椎への負担が積み重なって、やがて痛みの慢性化を引き起こすのです。

本来、スクワットやラットプルダウンなどの種目では、「胸椎」「股関節」「体幹」が連動して動作することで、腰椎の過剰な動きを防ぎます。

しかし、柔軟性の不足や筋力の偏りによってフォームが崩れていると、腰椎が代償的に動いてしまい、

日常的なトレーニングであっても腰の構造を痛めるリスクが高まります。

たとえば、スクワットで骨盤が後傾し、腰が丸まった状態で動作を続けていると、

椎間板への圧迫力が集中し、腰痛の原因になることが研究でも指摘されています。

また、背筋種目で「胸椎が伸びず、腰で反ってしまうフォーム」が定着すると、

腰椎の伸展ストレスが慢性的に加わり、炎症や機能障害を引き起こす恐れがあります。

つまり、間違ったフォームのままトレーニングを継続することは、「鍛えているつもりが、腰を壊す行為」になってしまうのです。

腰痛を予防・改善したい場合は、まず「正しいフォームの習得」から徹底することが、何よりの近道です。

必ず鏡チェック+軽い重量でフォーム習得を優先する

初心者や腰痛を抱える方は、まず軽めの重量設定で正しいフォームを身につけることを最優先にしましょう。

鏡で姿勢や動作の軌道を確認しながら、股関節の動き、膝の向き、骨盤の安定性をチェックする習慣を持つことで、誤った体の使い方を防げます。

フォームが固まってから徐々に負荷を上げることが、安全かつ効果的な腰痛対策の基本です。

腹圧が抜けていることによる腰椎の不安定化

腰痛を抱える方にとって、トレーニング中の「腹圧コントロール」は極めて重要なポイントです。

腹圧とは、腹部を内側から支える圧力のことで、これが適切に保たれることで腰椎は安定し、ケガのリスクを大きく減らすことができます。

しかし、意識が抜けると腰椎が過剰に反ったり丸まったりし、不安定な状態での動作が続いてしまいます。

ここでは腹圧低下が招く腰痛悪化のリスクと対策を解説します。

腹圧低下により、腰椎の過伸展・過屈曲リスクが上がる

腹圧がしっかりかかっていない状態で筋トレを行うと、腰椎が本来の安定したポジションから逸脱しやすくなります。

特にスクワットやレッグプレスのような複合種目では、腰椎が過剰に反ったり丸まったりすることで、椎間関節や周囲の筋膜に大きなストレスがかかります。

これが腰痛の再発や悪化につながる要因になるため、常に腹部の張りを意識することが重要です。

高負荷種目では、意識的に腹筋に力を入れ続ける必要あり

高重量のトレーニングを行う際には、腹筋に力を入れて腹圧を意識的に維持することが不可欠です。

これにより体幹が固定され、力の伝達がスムーズになると同時に、腰椎を余計な動きから守ることができます。

息を止めてしまうと逆に血圧が上がるリスクがあるため、「息を吸って準備→吐きながら動作」のリズムを習慣づけましょう。

腹圧維持が、筋トレ時の最重要安全対策となる

筋トレ中における腹圧の維持は、腰部のケガを防ぐうえで最も重要な安全対策のひとつです。

どれほど軽い重量であっても、腹圧が抜けた状態では腰椎は無防備になり、痛みの発生リスクが高まります。

実際に、Stokesら(2001)の研究では、腹腔内圧を高めることで脊柱の圧縮負荷を軽減し、腰椎の安定性が向上することが報告されています。

このメカニズムは、筋トレ時のフォーム保持やケガ予防において重要な役割を果たします。

まずは動作中に「お腹を軽く膨らませて張る」感覚を覚え、習慣化しておくことで、安全性とパフォーマンスの両立が実現できます。

論文情報:

StokesIAF,Gardner-MorseMG(2001)

The role of intra-abdominal pressure in spinal stability and injury prevention

ClinicalBiomechanics,16(1):9–15

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3233951/

腰痛タイプ別|ジムでの筋トレ注意点

腰痛と一口に言っても、そのタイプや症状の経過には個人差があります。

症状に応じたトレーニングの選択や注意点を理解せずに行動すると、改善どころか悪化を招く恐れもあります。

ここでは「慢性腰痛」「急性腰痛の回復期」「椎間板ヘルニア」など、代表的な腰痛タイプ別に、安全かつ効果的なジムでの筋トレ実施ポイントを解説していきます。

慢性腰痛の場合

慢性腰痛を抱える方にとって、運動は改善への鍵となる重要な手段です。

ただし「動かす=危険」と誤解して運動を避けてしまうと、筋力や柔軟性がさらに低下し、かえって症状が慢性化してしまいます。

ここでは、慢性腰痛の方がジムでトレーニングを行う際に押さえておきたい基本方針を3つ紹介します。

無理のない範囲で運動を継続することが重要

慢性腰痛の改善には「適度な運動の継続」が不可欠です。

たとえ軽めの負荷でも、定期的に筋肉や関節を動かすことで、筋力の維持と緊張の緩和が期待できます。

実際に、Oliveiraら(2021)の系統的レビューでは、低〜中強度の身体活動が慢性腰痛に対する痛みの軽減や機能改善に有効であることが示されており、

痛みがあっても可能な範囲で運動を継続することが推奨されています。

痛みが完全に消えてから始めるのではなく、「痛みのない範囲」で少しずつ身体を慣らしていくことが、結果的に腰痛の改善と再発予防につながります。

論文情報:

Oliveira CB,Maher CG,Pinto RZ,e tal.(2021)

Physical activity and chronic low back pain : asystematic review

European Spine Journal

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8477273/

軽い有酸素運動と並行して筋トレを取り入れる

筋トレだけに集中するのではなく、ウォーキングやバイクなどの軽い有酸素運動を取り入れることで、身体全体の血流が向上し、筋肉のこわばりがほぐれやすくなります。

有酸素運動によって心肺機能も高まり、筋トレの効率もアップ。

ウォームアップとして5〜10分程度取り入れるだけでも、トレーニングの効果が引き出されやすくなります。

痛みの出ない動作パターンを選択して実施する

慢性腰痛の方にとって、どんなトレーニングでも「痛みが出ないこと」が最優先です。

例えば、スクワットで痛みが出るなら、ヒップアブダクターやレッグプレスに変更するといった種目の見直しが必要になります。

トレーナーや専門家のサポートを受けながら、自分の身体にとって安全な動作パターンを選びましょう。

急性腰痛(ぎっくり腰)からの回復期

急性腰痛、いわゆる「ぎっくり腰」を発症した直後は、ジムでの筋トレは原則中止すべきです。

無理な運動は炎症を悪化させ、回復を遅らせるだけでなく、慢性化するリスクを高めてしまいます。

ここでは、急性期の対応と、痛みが落ち着いたあとの段階的な運動再開のポイントについて解説します。

発症直後は筋トレを中止し、安静を最優先

急性腰痛(ぎっくり腰など)の発症直後は、筋トレを一旦中止し、安静にすることが最も重要です。

この時期に無理な運動を行うと、炎症や組織損傷を悪化させてしまう恐れがあります。

腰痛発症から72時間以内は、組織の炎症や筋膜の損傷が進行している可能性が高く、無理に動かすことで患部に負担が集中します。

この段階で「動いて治そう」とすると、結果的に症状の長期化・慢性化を招くリスクがあるため、

まずは炎症を抑えることを最優先に考える必要があります。

実際に、厚生労働省が公開している『腰痛対策マニュアル』でも、急性期の腰痛には無理な運動を控え、

症状が落ち着いてからの段階的な再開が推奨されています【出典:厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000342082.pdf】。

これは、早期の過負荷が神経根や筋肉、関節包にさらなるダメージを与えることが明らかになっているためです。

腰痛発症から数日は「休む勇気」が、長期的な回復を左右します。

痛みが軽減し、日常動作がスムーズにできるようになってから、徐々にトレーニングを再開することが最も安全かつ効果的な対応です。

痛みが落ち着いたら、低負荷・低可動域から再開

急性期の痛みが治まり、動作がある程度スムーズに行えるようになった段階で、少しずつ運動を再開します。

ただしこの時期は、いきなり通常の筋トレを行うのではなく、軽いストレッチやマシンでの低負荷・低可動域の動作から始めるのが原則です。

腰にかかる負担を最小限に抑えながら、徐々に筋肉の働きを回復させることが重要です。

病院での相談を経て、運動再開判断を行う

再発防止のためにも、自己判断ではなく医師や柔道整復師、鍼灸師などの専門家に相談しながら運動再開の可否を判断しましょう。

特に、痺れや脚に放散する痛みを伴う場合は、神経症状の可能性もあるため慎重な対応が必要です。

問診と徒手検査を受けた上で、無理のないプログラムを組んでもらうことで、安全にトレーニングを再開できます。

椎間板ヘルニア持ちの場合

椎間板ヘルニアは、腰椎の椎間板が飛び出して神経を圧迫することで、腰や脚に痛み・しびれを引き起こす疾患です。

ジムでのトレーニングは「絶対にNG」ではありませんが、動作や姿勢によっては症状を悪化させるリスクがあります。

このセクションでは、椎間板ヘルニア持ちの方が安全に運動を継続するための注意点を3つの観点から解説します。

過屈曲・過伸展動作を避け、腰椎ニュートラル維持を意識

椎間板ヘルニアを悪化させやすい代表的な動作が「前かがみになりすぎる(過屈曲)」「腰を反らしすぎる(過伸展)」です。

これらの動作は椎間板への内圧を高め、神経への刺激が強くなる原因となります。

トレーニング中は常に腰椎をニュートラル(自然な反り)に保つ意識を持ち、腰を過度に動かさないフォームづくりを最優先にしましょう。

下半身・体幹の安定化トレーニングを中心に取り組む

ヘルニアの予防・再発防止には、腰そのものを鍛えるよりも「腰を支える筋肉=体幹・下半身」を安定させることが重要です。

腹横筋や多裂筋といった深層筋、そして臀部や太ももの筋肉を強化することで、腰椎がブレずに動作できる状態を作ることができます。

フォームを崩さずに行えるマシントレーニングからスタートするのが理想です。

症状に応じて運動強度を調整しながら段階的に進める

椎間板ヘルニアは、状態によって「運動して良いタイミング」や「できる種目」が異なります。

無理に強度を上げると、神経症状が再燃する可能性もあるため、その日の症状に応じて強度や可動域を柔軟に調整することが大切です。

痛みや違和感が出た場合はすぐに中止し、トレーナーや医療従事者と連携して進めましょう。

よくある質問(FAQ)

腰痛を抱えながらジムでの筋トレを検討している方からは、よく似た疑問が多く寄せられます。

ここでは、安全にトレーニングを継続するために押さえておきたい基本的なポイントを、Q&A形式でわかりやすく解説します。

腰痛があるけどジムで筋トレを続けても大丈夫?

回答:痛みのない範囲であれば、継続してOKです。

ただし、鋭い痛みや神経症状がある場合は中止が必要です。

慢性腰痛の多くは、正しい運動を行うことで症状の改善が見込まれます。

ウォームアップ・フォーム確認・軽負荷の3点を守れば、安全に継続できます。

ジムではどのマシンから始めれば安全?

回答:ヒップアブダクターやラットプルダウンなど、姿勢が安定する種目が安心です。

腰椎の動きを最小限に抑え、骨盤・体幹を固定できるマシンを選ぶのがポイントです。

スクワット系よりも、座位または背もたれ付きで行える種目から始めましょう。

腰痛持ちにおすすめのジムの頻度と時間は?

回答:週2〜3回・1回30〜45分が理想です。

毎日行うよりも、筋肉の回復を考慮しながら定期的に継続する方が効果的です。

特に初心者は、無理せず短時間・低負荷で筋トレを生活に取り入れる習慣をつけることが重要です。

腹圧を意識した筋トレのコツはある?

回答:お腹を膨らませて「軽く力を入れた状態」をキープしましょう。

腹圧とは、腹腔内にかかる内圧のこと。筋トレ中に腹圧が抜けると腰椎が不安定になります。

「息を吸って腹を膨らませ、吐くときもお腹の張りをキープ」する意識がコツです。

腰痛が悪化した場合、すぐ中止すべき?

回答:はい、即中止して専門家に相談を。

筋肉痛とは異なる鋭い痛みやしびれが出た場合は、症状の悪化や再発のサインかもしれません。

我慢して続けると腰部の炎症や神経圧迫が進むため、いったんトレーニングを止めましょう。

ジム以外に自宅でもできる腰痛対策はある?

回答:ドローインやヒップリフトなどの自重トレが効果的です。

道具なしで行える体幹強化エクササイズは、腰痛予防・改善に非常に有効です。

まずはドローインで腹横筋を鍛え、次にブリッジやバードドッグなどへ段階的に移行すると安全です。

まとめ|腰痛持ちの初心者はジムで筋トレが良い

腰痛があるからといって、運動を避け続けることは必ずしも正解ではありません。

むしろ、筋力低下や姿勢の崩れが原因で症状が慢性化しているケースでは、「正しいフォーム」と「安全な負荷設定」による筋トレが、根本改善への近道となります。

とくにジムのマシン環境は、腰への負担を最小限にしながら効率的に筋肉を鍛えるのに適しており、初心者でも無理なく始められます。

また、痛みの種類や体の状態に合わせて運動強度を調整しながら、継続的にトレーニングすることが、再発予防や生活の質(QOL)向上につながります。

- 腰痛持ちでも「適切なトレーニング」で改善を目指せる

- ジムのマシンはフォームを安定させやすく、初心者に最適

- 症状に応じてメニューや負荷を調整しながら安全に継続

- 専門家への相談や定期的なチェックが回復をサポート

腰痛に悩まない生活を取り戻すために、まずは「痛みの出ない範囲」で一歩踏み出しましょう。

あなたの体に合った安全なメニューを選べば、ジムでの筋トレは腰痛改善の最強のパートナーになります。

不安があれば、国家資格トレーナーや医療従事者のサポートを受けながら、今日から取り組んでみましょう!

ジムでの筋トレをきっかけに、腰痛対策としてのトレーニング全体を見直したい方は、

『腰痛改善に役立つ筋トレ戦略をまとめた完全ガイド』もあわせてチェックしてみてください。