腰痛だけどスクワットが良いとよく聞くから筋トレメニューに取り入れたい方へ。

正しいフォームと注意点を押さえることで、スクワットは腰痛改善に最適な筋トレです。

本記事では、国家資格者が、腰痛持ちの方に安全にスクワットを行うためのポイントを詳しく解説します。

腰痛はスクワットの筋トレフォーム改善で良くなる

「腰が痛いけど、スクワットをしても大丈夫なの?」

「やり方を間違えて悪化しないか不安…」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、スクワットは腰痛の予防・改善に効果的なトレーニングのひとつです。

ただし、フォームを間違えると逆効果になることも。

本記事では、国家資格を持つトレーナーの視点から、腰痛とスクワットの正しい関係・注意点・おすすめメニューまでわかりやすく解説します。

安全に腰を鍛える第一歩として、ぜひ参考にしてください。

腰痛対策にスクワットは効果的。ただし正しいやり方が必須

腰痛の予防や改善には、適切な筋力トレーニングが効果的です。

特にスクワットは、下半身と体幹の筋力を同時に鍛えることができるため、腰部の安定性向上に寄与します。

しかし、誤ったフォームで行うと逆効果になる可能性があるため、正しいやり方を理解することが重要です。

なぜスクワットが腰痛対策に有効なのか?

腰痛対策としてストレッチやマッサージを思い浮かべる方も多いですが、実はスクワットは腰痛予防・改善において非常に効果的な筋トレの一つです。

その理由は、単に脚を鍛えるだけでなく、体幹・骨盤・姿勢保持といった腰に関わる複数の機能を同時に高めることができる点にあります。

下半身と体幹の筋力を同時に鍛えられる効率的な種目

スクワットは、主に太ももやお尻といった下半身の筋肉を鍛える種目として知られていますが、正しいフォームで行えば体幹の安定性も同時に高めることが可能です。

腹圧(ブレーシング)を意識して行うことで、腹横筋や多裂筋といった腰部を支えるインナーマッスルも自然と使われるようになり、腰の安定性が向上します。

実際に、Cochraneレビューによる信頼性の高い複数の研究をまとめた調査では、慢性腰痛に対する運動療法が、痛みの軽減・日常生活の改善において、プラセボや非介入よりも有意に効果的であることが確認されています。

出典:Jill A Haydenら(2021年改訂)

🔍 論文情報

タイトル:Exercise therapy for chronic low back pain

著者:Jill A Hayden, Jenny Cartwright, Maurits W van Tulder, Antti Malmivaara

発行元:Cochrane Library

DOI:https://doi.org/10.1002/14651858.CD009790

つまり、スクワットは1種目で全身の連動性を高められる腰にやさしい全身トレーニングとも言えるのです。

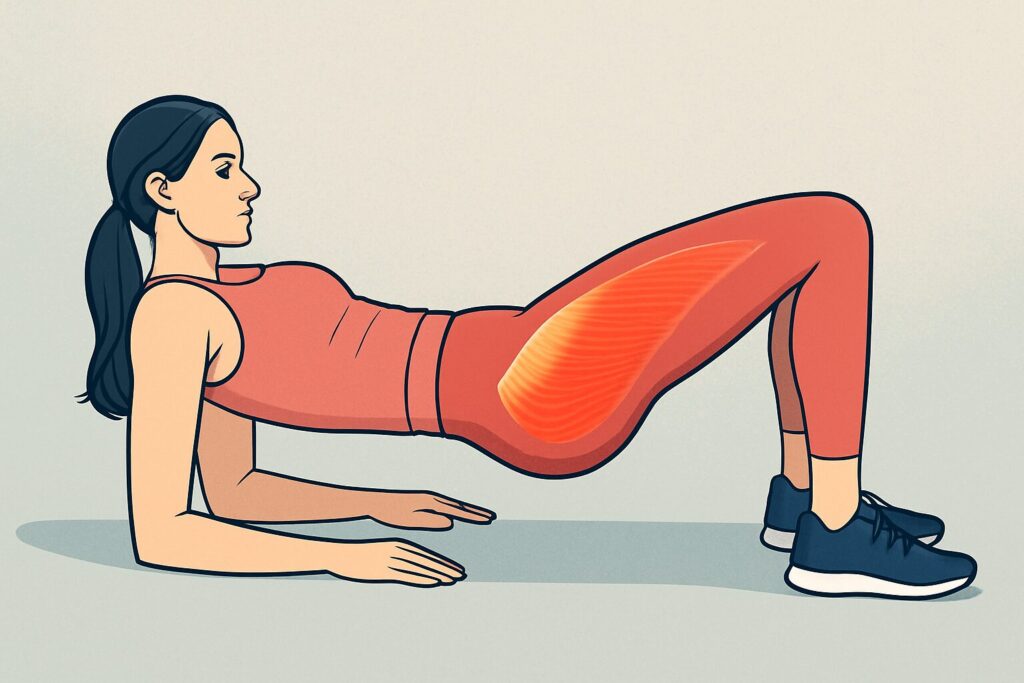

姿勢保持筋の強化で骨盤・脊柱の安定性が向上

腰痛を引き起こす大きな原因の一つが、骨盤や背骨(脊柱)を正しい位置に保つ筋力の低下です。

スクワットでは、大臀筋・内転筋・脊柱起立筋といった骨盤と背骨を支える姿勢保持筋を効率よく鍛えることができるため、結果的に腰椎への負担が軽減されます。

特に猫背・反り腰・左右非対称姿勢の改善にも効果的で、慢性的な腰痛の予防にもつながります。

運動不足による筋力低下の予防・改善に役立つ

長時間のデスクワークや運動不足が続くと、下半身の筋力が低下し、骨盤や腰椎を支える力が弱くなります。

これが腰への負担となり、痛みや不安定感の原因になることもあります。

スクワットを定期的に取り入れることで、日常生活で使われにくい筋肉を効率よく鍛え、筋力低下による腰痛リスクを根本から防ぐことができます。

誤ったフォームは腰痛を悪化させるリスクがある

スクワットは効果的なトレーニングである一方、フォームを誤ると腰に大きな負担がかかり、痛みが悪化することがあります。

特に腰椎や骨盤周囲の動きが乱れた状態で反復すると、腰痛が慢性化するリスクも否定できません。

以下では、よくある誤りとその影響について詳しく解説します。

骨盤や腰椎に過剰なストレスがかかるフォームになりやすい

実際に、スクワットで腰を痛める多くの方が、骨盤の角度や腰椎の位置が崩れたまま動作を繰り返していることがわかっています。

特に「猫背でしゃがむ」「骨盤を後傾させたまま動く」といったフォームでは、腰椎の圧迫力が増加し、椎間板や靭帯にストレスが集中します。

スクワットはあくまで「股関節主導」の動作であるべきで、骨盤と腰椎を安定させた状態でしゃがむことが基本です。

スクワット動作中の腰椎の過伸展・屈曲が腰痛の原因に

スクワット中に腰が大きく反ったり丸まったりする動作は、腰椎への負担を極端に増加させます。

例えば、腰を反らせすぎると「脊柱起立筋」が過剰に働き、椎間関節の狭小化や筋緊張を引き起こしやすくなります。

逆に、骨盤が後傾しすぎて背中が丸まると、椎間板にかかる前方圧が上昇し、ヘルニアの誘因にもなります。

腰椎のアライメントを保ったまま、自然なカーブ(生理的湾曲)を維持して動作することが、腰を守る最大のポイントです。

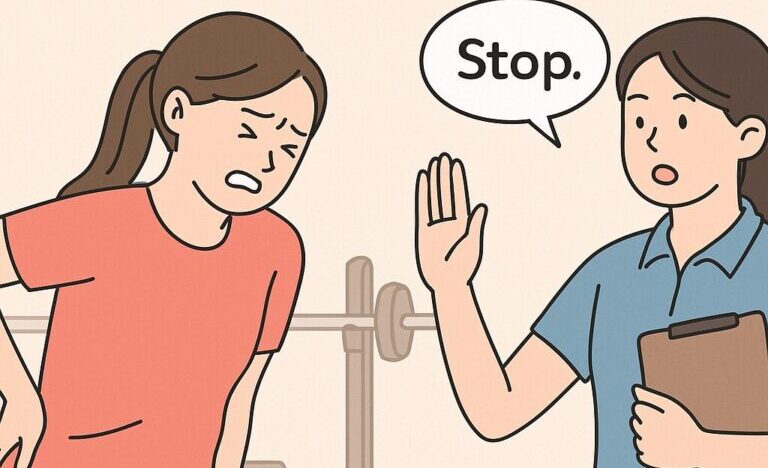

痛みを無視して続けることで慢性化・悪化のリスクが上昇

「少し痛むけど我慢できるから」と言ってトレーニングを続ける方は少なくありませんが、それは非常に危険な判断です。

痛みは身体からの警告サインであり、これを無視して継続すると、組織損傷が進行して慢性痛へ移行するリスクがあります。

特にスクワットは関節・筋肉・靭帯すべてに荷重がかかるため、痛みを感じた時点で中止し、原因を評価することが不可欠です。

不安がある場合は、国家資格者など専門家のフォームチェックを受けるのが安全です。

科学的根拠と実践例から見るスクワットの効果

腰痛対策としてのスクワットの効果は、科学的な研究や専門家の実践を通じて広く認識されています。

以下では、慢性腰痛に対するエクササイズ療法の有効性、専門家の指導の重要性、そして実際の体験談から得られる知見について詳しく解説します。

慢性腰痛に対するエクササイズ療法の有効性を示す研究あり

慢性腰痛の改善には、正しいフォームでの筋トレやストレッチなどの運動療法が非常に効果的です。

痛みがあるときは「安静にするべき」と考えがちですが、実は適切な運動こそが回復への近道であることが、国の指針によっても明確に示されています。

実際に、厚生労働省が発行した「職場における腰痛予防対策指針(改訂第2版)」では、

腰痛の予防・改善手段として、ストレッチや筋力トレーニングなどのエクササイズが正式に推奨されています。

この指針では、「腰痛の大部分は画像所見のない非特異的腰痛であり、積極的な身体活動が症状の改善に効果的」であることが明記されています。

また、安静を続けるよりも、早期の活動再開と継続的な運動が重要とされており、腰痛改善のスタンダードとしてエクササイズが位置づけられているのです。

🔎 出典:

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針(改訂第2版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000342082.pdf

このように、国レベルで運動療法が推奨されている背景には、

腰痛が単なる「骨の問題」ではなく、筋肉や動作の問題であることが多いという現実があります。

正しく体を動かすことで、筋肉のバランスや柔軟性を整え、根本から腰痛を改善していくことができるのです。

国家資格者による指導下で安全に実施することが前提

スクワットを効果的かつ安全に行うためには、国家資格を持つ専門家の指導のもとで実施することが推奨されます。

専門家は、個々の身体の状態や目的に応じた適切なフォームや負荷設定、注意すべき動作ポイントを明確に指導できるため、誤ったフォームによる怪我のリスクを最小限に抑えることができます。

また、専門家の継続的な関与により、トレーニングの継続性・モチベーション維持・再発予防にもつながることが多く、

腰痛対策としてのスクワットを成功させるために欠かせない要素となります。

僕のクライアントの腰痛も軽減している

実際に私がこれまで指導してきた中でも、スクワットを正しく取り入れることで腰痛の軽減や姿勢の改善につながった事例は数多くあります。

中でも印象的だったのは、30代・デスクワーク中心の女性クライアント。

長年「反り腰による腰の重だるさ」に悩まされており、常に腰が張っているような感覚が続いていたそうです。

評価したところ、腹圧が抜けたままの立位姿勢と体幹不安定性、スクワット時の過伸展傾向が見られました。

まず、ゴブレットスクワットで正しい重心感覚と胸郭の開き方を習得していただき、そこからブレーシングとヒールエレベーテッドスクワットを併用して股関節主導の動作へ移行させました。

週2回のパーソナルトレーニングを3ヶ月継続。

その結果、「腰の重だるさが気づけば消えていた」「日常の姿勢がラクになり、仕事中も集中できるようになった」という実感を得られ、腰痛による不安から解放されたとの報告がありました。

このように、腰痛のタイプや動作特性に応じて適切な種目・順序を選択し、段階的にトレーニングを進めることで、確かな改善効果を実感するケースは少なくありません。

私の現場経験からも、スクワットは正しく使えば腰痛に悩む多くの方に有効な手段となると強く感じています。

スクワットで腰が痛くなる理由とは?

スクワットは正しく行えば腰痛対策に有効ですが、フォームを誤ると逆に腰に大きなストレスがかかって痛みを引き起こす要因にもなります。

本章では、腰痛が発生しやすい「フォームの崩れ」「筋力・柔軟性のアンバランス」「体幹機能の低下」という3つの原因に分けて、詳しく解説します。

フォームの崩れによる腰椎ストレス

スクワット中に最も多い腰痛の原因は、フォームの乱れによって腰椎に過剰な負荷がかかることです。

とくに「背中が丸まる」「反りすぎる」「骨盤の傾きが制御できない」といったフォームエラーは、腰へのダメージを大きくします。

背中が丸まる/反りすぎるフォームは腰椎を圧迫

スクワット中に背中が丸まる(猫背)と、腰椎前方に圧力が集中し、椎間板への負担が増加します。

一方で、腰を反りすぎたフォームでは、椎間関節が過度に圧迫され、筋・関節の炎症や神経圧迫を起こすこともあります。

腰椎は本来、自然なS字カーブ(生理的湾曲)を保つことが理想であり、どちらに偏っても腰痛の引き金になります。

骨盤の前傾・後傾のコントロールができていないケースが多い

スクワット時に骨盤を正しくコントロールできないケースは非常に多く、腰痛の根本原因となることがあります。

骨盤が過剰に前傾すると、腰を反る動作が強調されやすくなり、腰椎の椎間関節がつぶれるように圧迫されます。

逆に後傾しすぎると、背中が丸まり、椎間板にかかる圧力が増大します。

骨盤は動かすのではなく、安定させることがポイントです。

下半身の動作が不安定だと腰が代償的に動いてしまう

スクワットは本来、股関節・膝関節を主軸にした下半身の運動ですが、筋力や安定性が不足していると、腰がその動作を代償してしまいます。

特に、太ももやお尻の筋肉が弱いと、しゃがむ際に腰椎が大きく動いてしまい、局所的な負荷が集中します。

このような代償運動は、腰痛を引き起こすだけでなく、改善を妨げる要因にもなるため、まずは正しい下半身の使い方を習得することが大切です。

筋力や柔軟性のアンバランス

スクワットで腰が痛くなる背景には、筋力と柔軟性のバランスが崩れていることが関係しています。

とくに股関節や骨盤周囲の筋肉にアンバランスがあると、動作の安定性が失われ、本来使うべき筋肉がうまく働かずに腰が代償的に動いてしまうため、痛みを引き起こすリスクが高まります。

ハムストリングスや腸腰筋の柔軟性不足が腰部負担を増やす

ハムストリングス(もも裏)や腸腰筋(股関節前面)の柔軟性が不足すると、骨盤の動きが制限され、正しいスクワットフォームが維持できなくなります。

例えば、ハムストリングスが硬い場合、骨盤が後傾しやすくなり、腰が丸まって椎間板に圧がかかります。

また、腸腰筋が硬ければ骨盤が過剰に前傾し、反り腰のまま動作して腰椎に負担が集中します。

柔軟性を確保することは、正しい軌道でしゃがむ前提条件です。

下半身の筋力不足によりスクワット時に腰が代償しやすい

本来スクワットでは、大腿四頭筋・大臀筋・ハムストリングスなど下半身の大筋群が主動筋として働くべきですが、筋力が不足しているとそれらの筋が十分に作用せず、動作の主導が腰部にズレてしまうことがあります。

その結果、腰を反らせたり丸めたりする動作が加わり、慢性的な腰痛につながることも少なくありません。

まずは正しい筋肉が正しいタイミングで働くよう、段階的な筋力強化が必要です。

筋力と柔軟性のアンバランスは腰痛の再発因子にもなる

筋肉が硬く、かつ筋力も弱い状態では、腰椎や骨盤を安定させる能力が著しく低下します。

一時的に痛みが引いても、筋力と柔軟性のアンバランスが残っていれば、スクワットや日常動作で腰部に再びストレスがかかり、腰痛が再発する可能性が高くなります。

リハビリやトレーニングの中では、痛みが取れた後も機能的な筋力と柔軟性の回復をゴールに設定することが重要です。

体幹機能の低下と姿勢保持力の欠如

スクワットで腰が痛くなるもう一つの大きな要因が、体幹(特に深層筋)の機能低下と姿勢保持力の欠如です。

腹圧を適切にコントロールできない状態では、腰椎が不安定になり、動作中に負荷が一点に集中します。

特に、デスクワークが多い方や産後女性、運動不足の方の多くはこの傾向が見られます。

腹横筋・多裂筋が働かないと腹圧が抜けて腰椎が不安定に

腹横筋(ふくおうきん)と多裂筋(たれつきん)は、腰椎を内側から支える「インナーユニット」と呼ばれる重要な筋群です。

これらが適切に働かないと腹圧が保持できず、スクワット中に腰椎がグラついてしまい、局所的な過負荷が発生します。

腹圧の抜けたスクワットは見た目では分かりにくいですが、専門家目線で見ると一目瞭然です。

そして腹圧の抜けたスクワットフォームは腰痛を慢性化させる典型的な原因といえます。

まずはドローインやブレーシングなどの腹圧トレーニングを通じて、これらの筋の活性化を図ることが先決です。

長時間の座位や運動不足で姿勢保持能力が低下

現代人に多い「長時間の座位姿勢」は、腹筋や背筋の活動量を低下させ、姿勢を支える筋肉の機能を著しく弱めます。

運動不足も重なると、スクワットのような全身運動で正しい軌道を維持できず、腰椎が代償的に動いてしまい痛みを招きます。

とくにスクワットは、静的な姿勢保持力と動的な筋力の両方が求められるため、基礎的な姿勢保持力が欠けていると大きなケガにもつながります。

特に女性や産後の方に体幹不安定性が多く見られる

女性はもともと男性に比べて骨盤が広く、体幹支持筋の影響を受けやすい構造になっています。

加えて、出産後はホルモンバランスや腹筋の伸展によって体幹の安定性が著しく低下するケースが多く、この状態でのスクワットは腰へのリスクが高くなります。

そのため、産後や腰痛歴のある女性は、まず腹圧コントロールや姿勢再教育から始めることが安全なアプローチです。

腰を痛めずに行うスクワットのコツ

スクワットは腰痛対策として非常に有効ですが、誤ったフォームで行えば逆効果になってしまうこともあります。

特に初心者の方にとっては、関節や筋肉の正しい使い方を理解しておくことが、安全かつ効果的に腰を守るポイントとなります。

ここでは、体に負担をかけずにスクワットを行うための基本的なフォームや体幹の使い方、初心者におすすめの方法を解説します。

正しいスクワットフォームの基本

スクワットの基本フォームは、腰への負担を避けながら効率よく下半身と体幹を鍛えるための土台となります。

正しい姿勢を身につけることで、筋肉がしっかり働き、腰にかかるストレスを最小限に抑えることが可能です。

足幅は肩幅、つま先はやや外向きに設定

スクワット時の足幅は「肩幅〜やや広め」、つま先は「やや外向き(約15〜30度)」が基本です。

このセッティングにより、股関節が自然に開きやすくなり、しゃがむ動作で骨盤が安定します。

逆に足幅が狭すぎたり、つま先がまっすぐすぎると、膝が内側に入りやすくなり腰や膝への負担が増大します。

まずはこの立ち方を正確に整えることが、安全なスクワットの第一歩です。

背筋を伸ばし、膝とつま先の向きを揃える

スクワット中は、背中を丸めずに胸を軽く張るようにして背筋を伸ばすことが重要です。

さらに、膝とつま先の方向を一致させることで、膝関節へのねじれストレスを防ぎ、正しい筋肉の連動が可能になります。

膝が内側や外側に逸れると、股関節・膝・足関節の連携が崩れ、腰にも代償が及びやすくなるため、鏡などで確認しながら丁寧に動作することが推奨されます。

重心は中足部に乗せ、膝がつま先より極端に前に出ないように

スクワット中の重心は「つま先寄りでもかかと寄りでもなく、中足部(足の中央)」に置くのが理想です。

このバランスを保つことで、足裏全体に均等に力が入り、骨盤と脊柱の安定性が高まります。

また、しゃがんだときに膝がつま先より極端に前に出ると、前ももに偏った負荷がかかりやすく、フォームの崩れから腰痛に発展するケースもあるため注意が必要です。

体幹を安定させるための意識ポイント

スクワットで腰に負担をかけずに安全に動作するためには、体幹の安定性が非常に重要です。

とくに「腹圧を高める」「背中を丸めない」「呼吸を止めない」といった意識は、初心者でも今すぐ取り入れられる基本のポイントです。

ここでは、腰を守りながら最大限の効果を引き出すための体幹の使い方を解説します。

ブレーシング(腹圧を内側から高める)を習慣化

スクワットで腰を安定させるためには、「ブレーシング」と呼ばれる腹圧コントロールの技術が欠かせません。

これは、お腹の内側に力を入れ、コルセットのように腰椎を内側から支えるイメージで行います。

ブレーシングができていないと、動作中に腰椎がグラつき、局所に過剰な負荷が集中して腰痛を引き起こす原因になります。

まずは立位や仰向けで腹圧を高める感覚をつかみ、スクワットに組み込む習慣を身につけましょう。

肩甲骨を軽く寄せて胸を張り、背中が丸まらないように意識

体幹を安定させるには、上半身の姿勢コントロールも重要です。

特に多くの初心者に見られるのが、しゃがむときに背中が丸くなる「猫背スクワット」。

この姿勢では腹圧が逃げやすく、腰椎が屈曲して椎間板に負荷が集中するため、腰痛のリスクが高まります。

スクワット中は、肩甲骨を軽く寄せて胸を張るように意識すると、自然と背中のラインが保たれ、体幹の固定性も向上します。

呼吸を止めず、吐きながら立ち上がるのが基本

スクワット時に呼吸を止めてしまうと、内圧が不安定になり、フォームの崩れや血圧上昇を招く可能性があります。

理想的な呼吸法は、吸いながらしゃがみ、吐きながら立ち上がるというリズムです。

この動作と同時にブレーシング(腹圧)を意識することで、体幹が安定し、動作が滑らかかつ安全に行えるようになります。

とくに吐くタイミングで腹圧を維持しながら立ち上がると、腰椎をしっかり守ることができます。

【私の指導経験談】腹圧と姿勢の意識だけで腰痛が軽減した女性の例

スクワット中の腹圧と上半身姿勢の意識を徹底したことで、慢性的な腰痛が改善した事例。

多くの方が無意識に「背中が丸まる」「腹圧が抜ける」状態でスクワットを行っており、その結果、腰部にストレスが集中していました。

体幹を意識して動作を制御することで、腰にかかる過剰な負荷をコントロールすることができます。

私が指導したのは、40代・女性、デスクワーク中心の仕事、2年以上腰のだるさと痛みに悩まされていたクライアントです。

スクワット中のフォームを確認すると、胸が閉じて背中が丸まり、腹圧がまったく入っていない状態でした。

私は、ブレーシングと「胸を張る・吐きながら立ち上がる」意識を段階的に習得してもらい、浅いスクワットからスタート。

すると、わずか1ヶ月で「腰のだるさが明らかに軽くなった」とご本人も実感されていました。

現在では週1回のパーソナルトレーニングと自宅でのセルフトレーニングを継続されています。

それから、腰痛が出ることがなくなったので、予防の大切さも実感されていました。

初心者向け自重スクワットの正しい手順

スクワット初心者にとって大切なのは、「いきなり深くしゃがまない」「道具を活用する」「正しい動作を確認する」という3つの基本を守ることです。

間違ったフォームで回数をこなすよりも、浅くても正しいフォームで1回ずつ丁寧に行うことが、腰痛予防と筋力向上の第一歩になります。

壁や椅子を使ってしゃがみ方を練習するのが効果的

自重スクワットを始めたばかりの方は、壁や椅子を使って正しいしゃがみ方を身体に覚えさせるのがおすすめです。

例えば、壁に向かって立ち、つま先が壁から数センチの位置にくるようにした状態でスクワットを行うと、自然と前傾を防ぎ、背すじが伸びたフォームを保ちやすくなります。

また、椅子の座面に軽く触れるようにしゃがむ「タッチスクワット」は、お尻を引く動作と重心移動の感覚を養う練習として有効です。

最初は浅いスクワットから始めて可動域を徐々に広げる

初心者がいきなり深くしゃがもうとすると、柔軟性や筋力が追いつかず、フォームが崩れて腰を痛めるリスクがあります。

まずは、膝が軽く曲がる程度の「浅めのスクワット」から始めて、筋肉や関節が動作に慣れてきたら徐々に深くするのが安全です。

段階的に負荷と可動域を増やしていくことで、体幹や下肢の安定性も高まり、正しいフォームが無理なく習得できます。

鏡でフォームをチェックしながら正確性を確認

スクワットフォームの自己修正には、鏡を使ったフィードバックが非常に有効です。

正面・横から自分の姿勢を確認しながら行うことで、膝が内側に入っていないか、背中が丸まっていないかといったポイントに気づくことができます。

とくに初心者は、主観と客観のズレ(思っていたよりも深くしゃがめていない・腰が反っているなど)が多いため、鏡を活用することで正確性と安全性が格段に向上します。

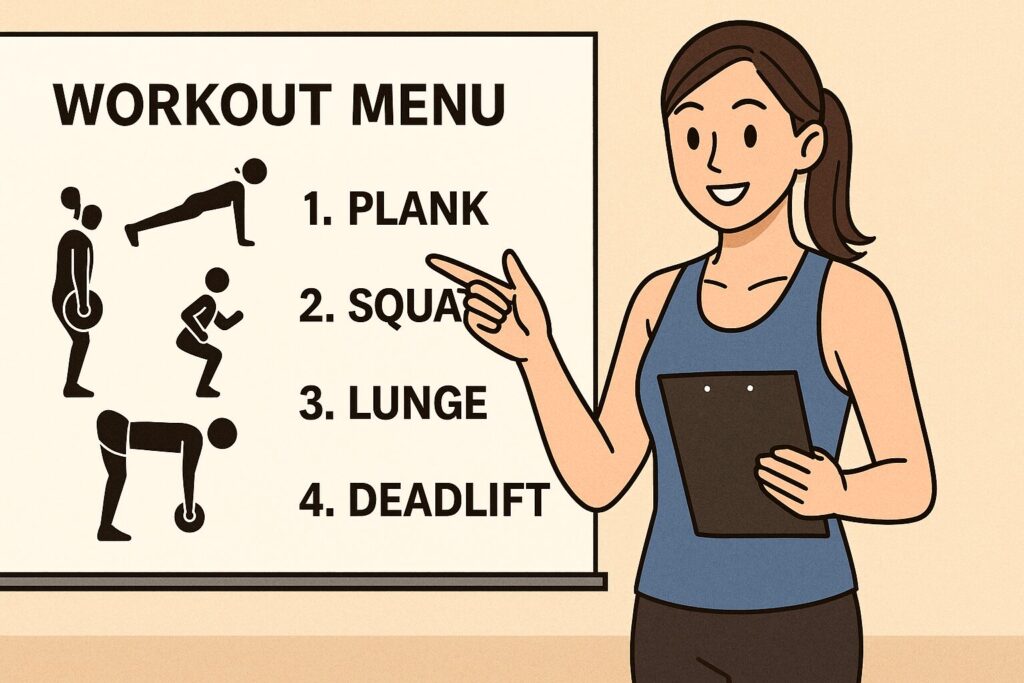

ワイドスクワット|下半身の筋力強化で腰の安定性UP

ワイドスクワットは、内転筋や大臀筋を強化し、骨盤の安定性を高めるのに効果的です。

股関節の柔軟性向上にも寄与し、腰への負担を軽減します。

具体的な手順:

- 足を肩幅より広く開き、つま先をやや外側に向ける。

- 背筋を伸ばし、胸を張る。

- 膝をつま先と同じ方向に曲げながら、ゆっくりと腰を落とす。

- 太ももが床と平行になるまで下げたら、元の姿勢に戻る。

フォーム解説:

- 膝とつま先の向きを揃えることで、膝関節への負担を軽減。

- 背中を丸めず、胸を張ることで、腰への過度なストレスを防ぐ。

NG例:

- 膝が内側に入ると、膝関節に過剰な負担がかかる。

- 背中を丸めると、腰椎に不自然な圧力がかかり、腰痛の原因となる。

ヒールエレベーテッドスクワット|股関節の動き改善

ヒールエレベーテッドスクワットは、かかとを高くすることで、股関節の可動域を広げ、腰の反りを抑制します。

特に、下腿が硬い初心者やフォームが崩れやすい人に有効です。

具体的な手順:

- かかとの下にプレートや厚みのある本を置く。

- 足を肩幅に開き、つま先をやや外側に向ける。

- 背筋を伸ばし、胸を張る。

- 膝をつま先と同じ方向に曲げながら、ゆっくりと腰を落とす。

- 太ももが床と平行になるまで下げたら、元の姿勢に戻る。

フォーム解説:

- かかとを高くすることで、股関節の動きがスムーズになり、腰への負担が軽減。

- 背中を丸めず、胸を張ることで、正しい姿勢を維持。

NG例:

- かかとが不安定な状態で行うと、バランスを崩しやすくなる。

- 膝がつま先より前に出すぎると、膝関節に過度な負担がかかる。

ブルガリアンスクワット|左右差と体幹安定を強化

ブルガリアンスクワットは、片脚で行うことで、左右の筋力バランスを整え、体幹の安定性を高めます。

股関節の可動域向上にも効果的です。

具体的な手順:

- 椅子やベンチの前に立ち、片足を後ろに引いて、足の甲を椅子やベンチに乗せる。

- 前足を前方に出し、膝がつま先より前に出ない位置に調整。

- 背筋を伸ばし、胸を張る。

- 前足の膝を曲げながら、ゆっくりと腰を落とす。

- 太ももが床と平行になるまで下げたら、元の姿勢に戻る。

- 反対の足も同様に行う。

フォーム解説:

- 前足の膝がつま先より前に出ないように注意。

- 背中を丸めず、胸を張ることで、体幹の安定性を維持。

NG例:

- 前足の膝が内側に入ると、膝関節に過剰な負担がかかる。

- 背中を丸めると、バランスを崩しやすくなる。

ゴブレットスクワット|初心者にやさしいフォーム矯正

ゴブレットスクワットは、ダンベルやケトルベルを胸の前で持つことで、自然と背筋が伸び、正しいフォームを習得しやすくなります。初心者や女性に最適な導入種目です。

具体的な手順:

- ダンベルやケトルベルを胸の前で持つ。

- 足を肩幅に開き、つま先をやや外側に向ける。

- 背筋を伸ばし、胸を張る。

- 膝をつま先と同じ方向に曲げながら、ゆっくりと腰を落とす。

- 太ももが床と平行になるまで下げたら、元の姿勢に戻る。

フォーム解説:

- ダンベルやケトルベルを持つことで、自然と背筋が伸び、正しい姿勢を維持しやすい。

- 膝とつま先の向きを揃えることで、膝関節への負担を軽減。

NG例:

- ダンベルやケトルベルを前に出しすぎると、バランスを崩しやすくなる。

- 背中を丸めると、腰椎に不自然な圧力がかかり、腰痛の原因となる。

【私の指導経験談】4種のスクワットを段階的に使い分け、慢性腰痛を根本改善できた女性の例

ワイド・ヒールエレベーテッド・ブルガリアン・ゴブレットスクワットの4種を、段階的に目的別で使い分けたことで、慢性的な腰痛が根本から改善した事例があります。

腰痛改善には「どのスクワットでも良い」というわけではありません。

柔軟性・筋力・左右差・体幹安定性など、個々の課題に応じて適切な種目を選択し、段階的にレベルを上げていくことが重要です。

それぞれのスクワットには明確な特徴と目的があるため、それを戦略的に活かすことで、腰痛の再発も防ぐことができます。

私が指導したのは、30代女性・IT系勤務・中程度の慢性腰痛歴あり/運動経験ほぼゼロのクライアントです。

最初に私が行った評価では、猫背姿勢・右足軸への偏り・股関節の硬さ・腹圧の弱さなど、複数の問題が見られました。

私は、以下の順でスクワットメニューを段階的に導入しました。

ステップ①:ゴブレットスクワット(フォーム矯正)

- 重心を前に置くことで自然と背筋が伸び、姿勢修正に成功。

- 鏡で姿勢を確認しながら、週2回10回×2〜3セットを実施。

ステップ②:ヒールエレベーテッドスクワット(股関節主導へ移行)

- 股関節が動かず膝主導になっていたフォームを改善。

- かかとを3cm上げることで深く安全にしゃがめるように。

ステップ③:ワイドスクワット(骨盤安定性+内転筋強化)

- 内転筋と大臀筋の筋力不足を補い、骨盤の左右ブレが減少。

- 3週目から導入。腹圧意識とセットでフォーム安定が明らかに。

ステップ④:ブルガリアンスクワット(左右差と体幹強化)

- 片脚ずつ行うことで右足軸の偏りを修正。

- 初期はバランスが取れず椅子を使用。5週目にはノーサポートで10回完遂。

その結果、6週目には「腰の違和感が出る場面が明らかに減った」と本人も実感し、その後も週1のメンテナンストレーニングを継続中。

今では「腰の予防のために運動を習慣化したい」と、自主的にトレーニングに取り組まれています。

スクワットでやってはいけないこと

スクワットは正しく行えば腰痛の予防や改善に効果的ですが、間違った方法で続けてしまうと、かえって症状を悪化させてしまうリスクがあります。

特に痛みを我慢して続けたり、柔軟性を無視して無理にしゃがんだり、準備不足のまま高重量を扱うと、腰への過負荷が加わります。

この章では、腰痛持ちの方がスクワットで絶対に避けるべき注意点を具体的に解説します。

痛みを我慢して続ける

スクワット中や後に腰に痛みを感じる場合、それは身体からの重要なサインです。

痛みを無視して続けることで炎症や組織損傷が進行し、慢性化の原因となることもあるため、無理は禁物です。

痛みのある状態での継続は悪化の原因になる

「痛みがあっても続けていれば慣れる」という考え方は、腰痛においては大きな間違いです。

特にスクワットのように腰椎に圧力がかかる運動では、痛みを感じた時点で中止することが鉄則です。

炎症や筋・靭帯の損傷が進行すれば、改善どころか悪化して、長期にわたる慢性腰痛に移行するリスクがあります。

我慢せず、痛みが出たら一旦中止し専門家に相談する

少しでも違和感や痛みを感じたら、一度トレーニングを中止して、原因を明確にすることが大切です。

自己判断で続けるのではなく、柔道整復師やトレーナーなど、身体の評価ができる専門家に相談しましょう。

フォームの癖や柔軟性の問題など、見た目ではわからない要因が潜んでいるケースも多く、正しい評価が改善への近道となります。

慢性痛でも鈍い違和感が続く場合は注意が必要

腰痛が慢性化している方の中には、「いつも通りの違和感だから気にせず続けている」という方もいます。

しかしその鈍い違和感が悪化の予兆である可能性も十分にあるため、放置せず、体の声に耳を傾けることが大切です。

特に日によって強弱がある・動作ごとに痛みが変化する場合は、慎重にフォームと運動内容を見直す必要があります。

筋肉が硬いまま無理にしゃがむ

柔軟性が不足している状態で深くしゃがむと、本来使うべき関節や筋肉の動きが制限され、腰がその分を代償するように動いてしまいます。

特にハムストリングスや内転筋の柔軟性が低いままだと、腰に過剰な負担がかかり、トレーニングどころか腰痛を悪化させてしまう恐れがあります。

可動域不足の状態で深くしゃがむと腰を代償しやすい

股関節や足関節の可動域が不足したまま深くしゃがもうとすると、本来使うべき関節が十分に動かず、代わりに腰椎が丸まったり反ったりして動作を代償するようになります。

その結果、腰椎や椎間板にかかる負荷が増え、筋肉や靭帯の損傷、炎症、慢性的な腰痛に発展するリスクが高まります。

可動域は人によって異なるため、自分に合ったしゃがみの深さを見極めることが非常に重要です。

ウォームアップやストレッチ不足は怪我のリスクに直結

準備運動をせずにいきなり本番のスクワットを行うと、筋肉がこわばったまま無理に引き伸ばされ、筋線維に過剰なストレスがかかるため、腰部や下肢のケガにつながる恐れがあります。

特に朝や長時間座ったあとのトレーニングでは、ストレッチやモビリティエクササイズを取り入れることで筋肉の弾力と関節の動きが確保され、フォームの安定性も向上します。

「スクワット前には動的ストレッチ」→「スクワット後には静的ストレッチ」を基本にしましょう。

特にハムストリングスや内転筋の柔軟性が重要

腰痛を訴える方の多くに共通するのが、ハムストリングスや内転筋の柔軟性の低さです。

ハムストリングスが硬いと骨盤が後傾しやすくなり、しゃがむときに腰が丸まりやすくなります。

内転筋が硬いと足が開きづらく、股関節の外旋が制限されて膝が内側に入りやすくなるため、腰と膝へのストレスが増大します。

ストレッチに加えて、フォームローラーや軽めのモビリティ運動などで日常的にケアすることが、痛みを防ぐカギになります。

腰痛があるのに加重スクワットを行う

腰に痛みがある状態でバーベルなどの負荷をかけてスクワットを行うのは、腰部へのリスクが非常に高く、悪化を招く原因になり得ます。

フォームが安定していない段階で加重トレーニングを始めると、腰椎に過度な圧縮ストレスがかかり、急性腰痛を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

フォームが不安定なままバーベルを担ぐのは危険

正しいフォームが確立していない状態でバーベルなどを担ぐと、わずかな姿勢のブレが加重によって増幅され、関節や筋肉に大きな負荷をかけることになります。

特に初心者や腰痛経験者の場合、腹圧が抜けたり、股関節ではなく腰椎が主導になってしまったりすることで、フォームの崩れが顕著に出やすくなります。

体幹や下肢が安定しないうちは、加重よりも正しい動作パターンの習得が優先されるべきです。

腰部への圧縮ストレスが急増し、急性腰痛を招きやすい

加重スクワットでは、体重に加えてバーベルの重さが脊柱に直接かかるため、腰椎に対する圧縮ストレスが急激に増大します。

特に腹圧や姿勢保持が不十分な状態で行うと、椎間板や椎間関節に対して不均等な荷重がかかり、ぎっくり腰やヘルニアの引き金になることもあります。

腰に不安を抱えている段階では、自重や軽負荷でフォームを固めるトレーニングを優先すべきです。

加重トレーニングは体幹と下半身が安定してから導入すべき

スクワットに負荷を加えるタイミングは、フォームが安定し、体幹(特に腹圧)と下半身の筋力が十分に発揮できるようになってからにすべきです。

そのためには、まずはブレーシングや各種自重スクワット(ワイド・ヒールエレベーテッドなど)を使って基礎を整えることが先決です。

安定性と柔軟性が両立してはじめて、加重スクワットが安全かつ効果的になります。

【私の失敗談】腰痛を軽視してぎっくり腰になったときの話

実は私自身も、腰の違和感を軽視したままスクワットを続けていたことで、ぎっくり腰を経験したことがあります。

当時は少し腰が張る程度だったため、「まあいつも通りやれば問題ない」と考え、バーベルを担いで通常のトレーニングをこなしました。

その場では特に問題なく動けていたのですが、帰宅後から徐々に腰の違和感が強くなり、夜にはズキズキとした痛みに変化。

そして翌朝、布団から起き上がるのも一苦労なほど腰が固まり、立ち上がるだけで激痛が走る状態に。

結果、1週間はまともに動けず、仕事とトレーニングを完全に休むことになりました。

この経験から私は、「たとえ動けても、違和感がある時点で中止・評価が必要」だという教訓を強く実感しました。

この記事を通して、「大丈夫だろう」が大きな後悔につながることを知っていただければ幸いです。

Q&A|よくある質問

腰痛とスクワットに関しては、多くの方が不安や疑問を抱えています。

ここでは、実際に寄せられることの多い質問を6つ厳選し、国家資格保有者の視点から明確に回答します。

腰が痛くてもスクワットしていいですか?

回答:軽度の慢性腰痛ならOK、急性期や神経症状があればNGです。

腰の痛みが慢性的なもので、動いても悪化しない場合は、正しいフォームで行えばむしろ改善につながります。

ただし、ぎっくり腰のような急性期や脚にしびれが出ている場合は即中止が原則。まずは痛みの評価と専門家の判断を受けてください。

腰痛がある人におすすめのスクワットはありますか?

回答:ワイドスクワットとゴブレットスクワットがおすすめです。

内転筋と大臀筋を安全に鍛えられるワイドスクワット、姿勢矯正と腹圧意識がしやすいゴブレットスクワットは、腰に負担をかけにくくフォーム習得に最適です。

バーベルを担ぐ前に、まずこれらの種目で基礎を固めましょう。

スクワット中に腰が痛くなったらどうすればいい?

回答:即中止してフォームと身体の状態をチェックしましょう。

痛みが出た状態で無理に続けると、椎間板や関節の損傷リスクが高まり、長期離脱につながります。

トレーナーや医療資格者にフォームを確認してもらい、必要なら柔軟性や体幹機能の評価も行うべきです。

毎日スクワットしても大丈夫ですか?

回答:自重・正しいフォームならOK、加重や疲労時は休養が必要です。

毎日行ってもよいのは、疲労が残っていない・フォームが崩れていない・負荷が軽いという条件を満たしている場合です。

筋肉痛や疲労感があるときは、回復の時間を取ることで、より安全かつ効果的に筋力が向上します。

整骨院や整体に通っていてもスクワットはやっていい?

回答:担当の許可があればOK。ただし自己判断はNGです。

治療中は状態に応じて制限が必要なケースもあるため、自己判断でのトレーニングは危険です。

ただし、状態が安定しており「運動療法併用OK」と専門家が判断している場合は、スクワットは回復促進に有効なこともあります。

腰痛が再発しないために日常でできることは?

回答:日常的にスクワットと体幹トレーニングを続けることです。

腰痛の再発は、姿勢保持力・筋力・柔軟性の低下が引き金になります。

日常的にフォーム意識のあるスクワットや、ブレーシングを取り入れた体幹安定トレーニングを習慣化することで、腰への負担を軽減できます。

まとめ|正しいスクワットで腰痛を防ぎ、安心して鍛える体へ

腰痛とスクワットは、対立するものではなく正しい知識と方法さえあれば、むしろ味方になります。

この記事では、腰痛とスクワットの関係性・やってはいけない注意点・効果的な種目・具体的な手順まで、網羅的に解説しました。

特に重要なのは、以下の3点です:

- 腰に不安があるならまずはフォーム修正と自重トレから始めること

- スクワット中は常に腹圧(ブレーシング)を意識すること

- 痛みが出たら中止して評価・調整する勇気を持つこと

スクワットは、やり方次第で腰痛を予防・改善する最強のツールになります。

自分の身体に合わせた種目を選び、段階的にレベルアップさせることで、腰にやさしく、かつ効果的なトレーニングが可能です。

まずは痛みゼロのフォームから始めよう

もし、

「どの種目から始めればいいかわからない」

「フォームが合っているか不安」

という方は、まずはゴブレットスクワットなど姿勢を意識しやすい種目からチャレンジしてみましょう。

そして、痛みや違和感がある場合は決して我慢せず、一度止まって体の声に耳を傾けることが最も大切です。

腰痛があってもあきらめる必要はありません。正しい知識と段階的な実践で、あなたも腰を守りながら鍛えることができます。