腰痛に悩む方でも安全に取り組める、自宅でできる筋トレメニューを15種目厳選して紹介します。

体幹・股関節・脚まわりをバランスよく鍛え、腰痛の改善。

初心者や運動が苦手な方でも安心して始められる内容です。

腰痛を改善する自宅筋トレメニュー15選|初心者向け完全ガイド

「腰痛があるけど筋トレして大丈夫?」

そんな不安を抱えていませんか?

実は、腰痛の多くは筋力低下が根本原因であり、正しい筋トレは改善と予防のカギになります。

本記事では、初心者でも安心して取り組める腰痛対応の筋トレメニューを15種目厳選して紹介。

体幹・股関節・下肢をバランスよく鍛えることで、腰への負担を減らし、日常動作もラクになります。

無理なく続けられるポイントやNG例も解説するので、ぜひ今日から実践してみてください。

「腰痛があるとき、運動はむしろ控えるべき」と考えていませんか?

実は、適切な筋トレは腰の負担を軽減し、根本的な改善と予防につながります。

この章では、腰痛の原因と筋トレの役割について、国家資格保持者の視点からわかりやすく解説します。

本記事は『腰痛対策としての筋トレ全体構成を解説した完全ガイド』に掲載されている筋トレメニューを、目的別により詳しく掘り下げた内容です。

腰痛改善には筋トレが最適なアプローチ

「腰痛のときは安静一択」と思い込んでいませんか?

実は正しく選んだ筋トレこそが、腰痛を根本から改善・再発予防する最短ルートです。

体を支えるインナーマッスルや股関節まわりを鍛えることで、腰椎への余計なストレスを分散し、日常動作そのものをラクにします。

本章では、国家資格保持トレーナーの視点からなぜ筋トレが腰痛に効くのかを科学的根拠とともに解説し、これから実践するメニュー全体の「土台」をつくります。

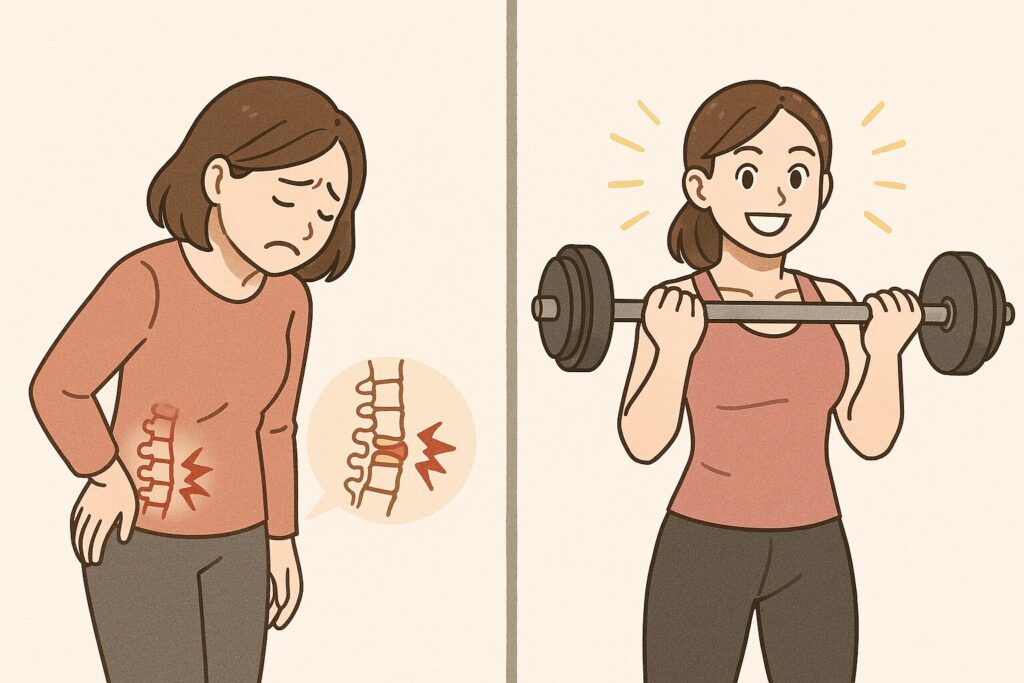

腰痛の多くは筋力低下が原因

腰痛と聞くと「骨が悪い」「椎間板が潰れている」といったイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、実際には、日常の動作を支える筋肉の弱体化が原因で起こるケースが非常に多く見られます。

姿勢を支える筋肉が弱まると、腰に過剰な負担がかかる

腰まわりの筋肉、とくに腹筋や背筋など体幹部の筋力が低下すると、骨格を安定させる力が弱まり、日常動作のたびに腰椎へ直接的な負担がかかります。

本来は筋肉が分担すべき荷重を、骨と関節が無理に支えることで、痛みや炎症につながるリスクが高まります。

腰部単体ではなく、体幹・股関節・下肢の筋力が影響

腰は単独で機能しているわけではなく、体幹・股関節・下肢との連動でバランスをとっています。

とくに股関節まわりや太ももの筋力が弱まると、立ち上がる・歩く・しゃがむといった基本動作の中で腰が代償的に働き、過剰な負荷を受けやすくなります。

加齢や運動不足により、無意識に姿勢が崩れる

年齢を重ねると筋肉量が自然に減少し、姿勢を保持する力も衰えてきます。

加えて運動習慣がない方の場合、骨盤の傾きや背骨の湾曲が進行しても自覚しにくく、気づかぬうちに「腰に負担のかかる姿勢」が定着し、慢性的な腰痛を招きます。

筋トレによる体幹・股関節の安定性向上がカギ

腰痛の根本的な改善には、「筋肉による支え」を取り戻すことが重要です。

特に、体幹と股関節まわりの筋肉がしっかり働くことで、腰への負担は確実に軽減されます。

ここでは、その具体的な理由と改善の流れを解説します。

体幹筋群の活性化で腰部への負荷が分散される

体幹とは、お腹・背中・骨盤まわりの筋肉全体を指します。

とくに腹横筋(ふくおうきん)や多裂筋(たれつきん)などの深い筋肉が働くと、腰の骨を内側から支えるように安定させてくれます。

その結果、立っているときや物を持つときなどに「腰が重い」「不安定」と感じることが減り、腰椎(ようつい)への負担が分散されます。

股関節可動性が改善し、日常動作の負担が軽減

股関節の動きが硬いと、前かがみ・立ち上がり・歩行などの動作を腰が代わりに頑張ろうとします。

その結果、腰が余計に動かされて痛みや疲労につながるのです。

筋トレで股関節をやわらかく保ち、筋肉を鍛えることで、体の動きに余裕ができ、腰にかかる負担を大きく減らせます。

呼吸・姿勢・動作が一体となって腰を守る

正しい筋トレでは、「呼吸を止めない」「姿勢を意識する」「ゆっくり動く」ことが重要です。

これらを組み合わせることで、腰を支える筋肉が効率よく働くようになり、日常生活でもその安定性が活かされます。

いわば“天然のコルセット”ができあがり、腰痛の再発リスクを自然に減らせる体づくりにつながります。

筋トレで腰痛を悪化させる原因とは

筋トレは腰痛改善に有効ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。

特に初心者は「正しいフォーム」と「適切な種目」を理解していないまま行うことで、腰への負担を増やしてしまうケースが少なくありません。

この章では、腰痛を悪化させる筋トレの例とその理由を、わかりやすく解説します。

NG種目・誤ったフォーム例

腰痛がある方や初心者が避けるべき種目には共通の特徴があります。

それは、腰椎(ようつい)に過度な伸展(そらす動き)や圧迫がかかること。

ここでは特に注意すべき3つの代表的なNG例を紹介します。

H4:腰を反らせすぎるバックエクステンションは要注意

腰痛改善のためにバックエクステンションを取り入れている方も多いですが、フォームを誤ると逆効果になりかねません。

実際に、2021年の分析記事によると、腰椎を過剰に反らせる動作(過伸展)を繰り返すと、

椎間関節に対する剪断力(横方向の力)と圧迫力が急増し、腰椎分離症や疲労性骨折のリスクが高まることが報告されています。

このような負荷は、特にフォームが不安定な初心者や、腰椎の構造的弱さを抱える人にとっては危険因子になりえます。

そのため、バックエクステンションを行う際は、腰を大きく反らせるのではなく、可動域を浅く保ち、腹圧(お腹の内側から支える力)を意識することが必須です。

また、トレーニング中に腰のつっぱり感や不安定さを感じた場合は、無理せず別の体幹種目(ドローインやバードドッグなど)に切り替える判断も重要です。

このように、トレーニングには正しい知識とエビデンスに基づく判断が欠かせません。

🔎論文情報:

Breaking Down the Exercises That Break Down Your Spine(2021年)/SpineHealth.org

https://spinehealth.org/article/breaking-down-the-exercises-that-break-down-your-spine/

デッドリフトは初心者にはリスクが高い

デッドリフトは本来、正しく行えば優れた全身運動ですが、初心者がやるときは注意が必要です。

フォームが少しでも乱れると、特に腰が丸まった状態(ラウンドバック)で持ち上げることになり、椎間板に過剰な圧力がかかってしまいます。

慣れるまではデッドリフトの代わりに、スプリットスクワットやゴブレットスクワットなどの安全な種目から始めるのが賢明です。

レッグレイズも骨盤前傾により腰への負担が増大

レッグレイズ(仰向けで脚を上下に動かす腹筋運動)は、一見すると軽そうな種目ですが、実は注意が必要です。

腹筋の力が弱いと骨盤が前に傾きすぎてしまい、腰が反って床から浮く「反り腰」の状態になります。

この姿勢では腰椎が過伸展しやすく、腰痛を悪化させる危険があるため、初心者には向いていません。

柔軟性不足(腸腰筋・ハムスト)の見落とし

筋トレを正しく行うためには、「筋肉を鍛えること」だけでなく「筋肉をほぐすこと」も大切です。

特に腸腰筋(ちょうようきん)やハムストリングス(太もも裏)が硬くなると、骨盤の傾きが乱れ、腰椎(ようつい)にかかる負担が増えてしまいます。

ここでは、柔軟性の低下が腰痛に与える影響を具体的に解説します。

硬い筋肉が骨盤の傾きを乱し、腰椎の湾曲が悪化

骨盤は、背骨と脚をつなぐ「土台」としての役割があります。

その骨盤の前後の傾きに大きく関わっているのが、前側の腸腰筋(股関節の奥にある筋肉)と、後ろ側のハムストリングス(太もも裏の筋肉)です。

これらが硬くなると、骨盤が前に倒れすぎたり、逆に後ろに引っ張られたりして、本来の自然な背骨のカーブが崩れます。

結果として、腰椎への圧迫や捻じれが生まれ、腰痛の原因になります。

ストレッチ不足は筋トレ効果も半減

柔軟性が低いままで筋トレを行うと、動作の可動域(動かせる範囲)が狭くなり、筋肉に十分な刺激を与えることができません。

たとえば、股関節が硬いままスクワットをすると、膝ばかりが動いてしまい、骨盤や背中が正しく動かず、筋トレの効果も低下します。

ストレッチを行って可動域を広げておくことは、安全に効率よく鍛えるための「下準備」として欠かせません。

柔軟性が低いと代償運動が起きやすくなる

代償運動とは、本来動くべき関節が硬いために、別の部位が無理に動いてしまう現象です。

たとえば、前屈しようとして股関節が硬いと、代わりに腰を丸めて動作をしようとします。

これが繰り返されると、腰の筋肉や関節にストレスが集中し、痛みやケガの原因になります。

柔軟性を高めておくことで、体の各部が本来の役割を果たしやすくなり、腰痛予防にもつながります。

痛みを無視した継続による悪化リスク

「多少痛くても頑張れば治る」と考えて無理にトレーニングを続けていませんか?

筋トレによる正常な筋肉痛と、神経や関節からくる危険な痛みはまったく別物です。

ここでは、腰痛を悪化させやすい「危険な継続」のリスクと、安全な判断基準を解説します。

筋肉痛と神経痛の区別がついていないケースも

筋トレを始めると、筋肉を使った「筋肉痛」が起きるのは自然な反応です。

しかし、ピリッと走るような痛みや、腰から脚にかけてのしびれ・放散痛がある場合は、坐骨神経が関与する「神経痛」の可能性があります。

実際に、BMJに掲載されたKoesら(2007年)のレビューでは、坐骨神経痛の代表的な症状として「脚への放散痛」「姿勢による痛みの増減」「筋力低下」などが挙げられており、

筋肉痛とは明確に異なる神経性の特徴があることが報告されています。

筋肉痛は動かすとやや軽減する傾向にあるのに対し、神経痛は動作によって悪化しやすく、誤った判断での運動継続は状態を悪化させる原因となります。

🔎論文情報:

Diagnosis and treatment of sciatica(2007年)/KoesBW,vanTulderMW,PeulWC

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17585160/

痛みがある日は原則「中止」か「軽負荷」にすべき

「少し痛いけど続けていればよくなるかも」という考えで、無理にトレーニングを続けるのは逆効果になることがあります。

特に、腰に鈍痛や違和感がある場合は、その部位を使う運動は原則避けたほうが安全です。

実際に、Spahrら(2017年)の比較研究では、慢性腰痛患者の中に「神経障害性疼痛」が見落とされているケースが多く報告されており、

痛みのメカニズムを誤認すると適切な治療や対応が遅れることが指摘されています。

そのため、腰部に明確な痛みがあるときは、痛みの出る動作や筋トレは避けましょう。

神経障害性疼痛患者では運動負荷管理が特に重要で「痛みを悪化させない範囲」で行うのが賢明です。

🔎論文情報:

Distinguishing between nociceptive and neuropathic components in chronic low back pain using behavioural evaluation and sensory examination(2017年)/SpahrN,etal.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28637600/

痛みによるフォーム乱れは再発リスクを高める

痛みがあると、体は無意識に「かばう動作」を行います。

これがフォームの崩れを引き起こし、他の部位への過剰な負担へとつながってしまいます。

たとえば、腰の痛みをかばおうとすると前かがみの姿勢になり、膝や股関節へ不自然な負担がかかることがあります。

これが繰り返されると、腰痛だけでなく膝痛や股関節痛を併発するリスクもあります。

このような「代償運動」の蓄積は、慢性痛を引き起こす要因になるため、

トレーニング中に違和感を覚えたら、フォームを動画で確認する、鏡でチェックする、あるいは専門家に相談するなどの対応が重要です。

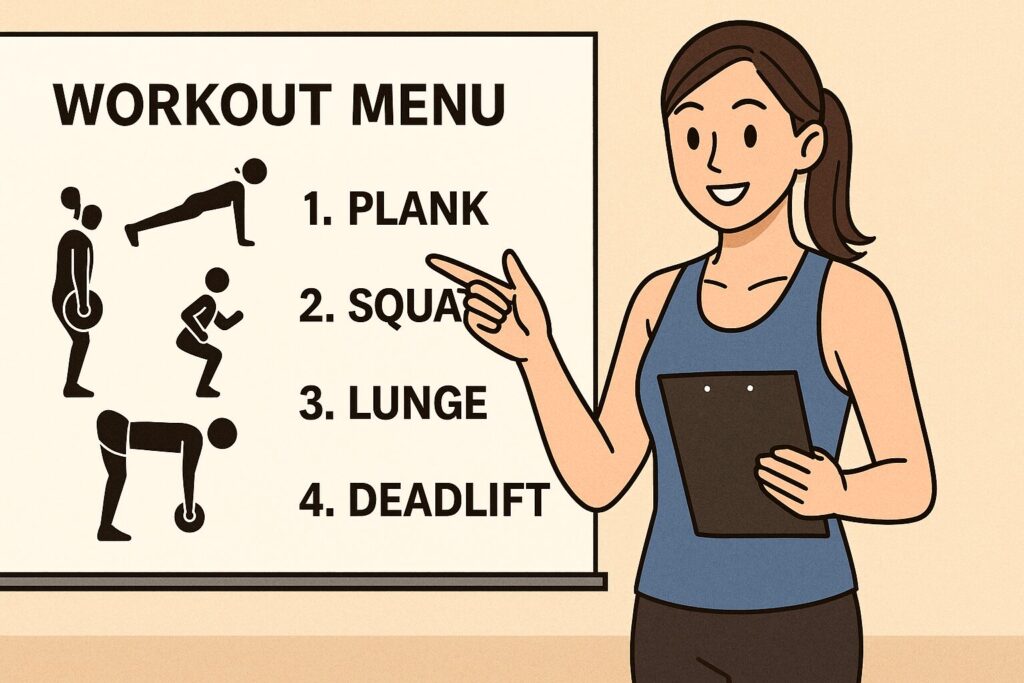

実践メニュー|腰痛持ちにおすすめの筋トレ15選

腰痛を改善するためには、ただ筋肉を鍛えればいいわけではありません。

特に重要なのが、「腰を支える筋肉」を正しく使えるようにすることです。

この章では、初心者でも安心して取り組める腰痛改善向けの筋トレ15種目を紹介します。

体幹・下肢・骨盤・股関節など、腰への負担を減らすために欠かせない部位をバランスよく鍛えましょう。

体幹安定系〈4種目〉

腰の安定には、腹横筋・多裂筋・横隔膜などのインナーマッスル(深層筋)が正しく働くことが重要です。

これらの体幹安定系エクササイズは、腰椎を内側から支える力を引き出し、姿勢の崩れや腰の負担を根本から改善するのに役立ちます。

ドローイン

腹横筋を活性化し、腰椎を内側から安定させることで「天然のコルセット」を作る。

手順

- 仰向けで両膝を立てて寝る(手はお腹の上)。

- 鼻から息を吸い、口からゆっくり吐きながらお腹を凹ませる。

- おへそを背骨に引き寄せるイメージで、30秒キープ。

- 呼吸は止めず、ゆっくり繰り返す。10回を目安に。

フォーム解説

・お腹を「上から押さえる」ようにへこませるのではなく、「下に引き込む」イメージで。

・胸や肩が動かないように注意。

NG例

×呼吸を止める

×腰が浮く・反る

×腹筋に力が入らず背中で支えている

デッドバグ

体幹の安定を保ちつつ、手足を協調して動かすトレーニング。四肢と体幹の連動性を高める。

手順

- 仰向けで寝て、両手を天井へ伸ばし、股関節と膝を90度に曲げる。

- 右手と左足を同時に床に近づける(ギリギリ浮かせる)

- 戻して反対側も同様に行う。左右で1回、10回×2セット。

フォーム解説

・腰と床の隙間を埋めるように腹圧をかけ続ける。

・手足の動きに意識を向けすぎて腰が反らないように。

NG例

×腰が浮いてしまう

×手足を速く振って動きが雑になる

×呼吸を止める

サイドプランク

腹斜筋や中殿筋を使って、体の側面の安定性を高める。骨盤の水平保持に有効。

手順

- 横向きに寝て、肘を肩の真下につく。

- 下の膝を軽く曲げて地面につけ、上半身と腰を一直線に持ち上げる。

- 30秒キープ(左右交互に2セットずつ)。

フォーム解説

・耳・肩・腰が一直線になるように。

・お尻が後ろに引けたり、肩が前に出ないように注意。

NG例

×腰が落ちている

×肩がすくんで首が詰まる

×体をねじっている

バードドッグ

体幹の安定+股関節・肩関節の連動性を高める。左右のバランス感覚にも効果的。

手順

- 四つ這いになり、肩の真下に手、股関節の下に膝をつく。

- 右手と左脚をゆっくり伸ばし、一直線になるように。

- 3秒キープして戻す。左右交互に10回ずつ。

フォーム解説

・骨盤がねじれないように意識。

・お腹と背中に軽く力を入れて、安定させたまま手足を動かす。

NG例

×腰を反らせすぎる

×肩がすくむ・肘が曲がる

×脚を高く上げすぎる

下肢強化系〈4種目〉

腰の安定には、体幹だけでなく「下半身の筋力」が欠かせません。

特に、股関節・大腿部・殿筋(お尻)を鍛えることで、骨盤のブレを防ぎ、腰椎への負担を軽減できます。

ここで紹介する下肢強化系の4種目は、正しい姿勢を支えるための「土台づくり」に最適です。

ワイドスクワット

内もも(内転筋)と殿筋を鍛え、股関節主導の動作に改善。骨盤の安定性が向上します。

手順

- 足を肩幅よりやや広めに開き、つま先を45度外側に向けて立つ。

- 両手を胸の前で組むか、腰に当ててバランスをとる。

- 背筋を伸ばしたまま、お尻を後ろに引くようにしてしゃがむ。

- 太ももが床と平行になったら、かかとで床を押して立ち上がる。10回×2〜3セット。

フォーム解説

・膝はつま先の方向と揃え、内側に入らないように注意。

・背中を丸めず、胸を張ったまま動作する。

・お尻を下げる意識よりも「股関節を曲げる」感覚を持つ。

NG例

×膝が内側に入る(ニーイン)

×腰を丸めてしゃがむ

×かかとが浮く

スプリットスクワット

大腿四頭筋(前もも)と殿筋(お尻)を刺激し、左右バランスも強化。膝・股関節の安定性に効果的です。

手順

- 片足を前に大きく一歩出し、もう片方は後ろへ下げて立つ(前後開脚)。

- 両手を腰か、体の前で軽く構える。

- 背筋を伸ばしながら、後ろ膝を床に近づけるように上下運動する。

- 前足の膝が90度になるくらいで戻す。左右10回ずつ×2セット。

フォーム解説

・前の膝がつま先より前に出すぎないよう注意。

・体幹を垂直に保ち、重心が前に行きすぎないように。

・前足で床を押し上げるイメージで立ち上がる。

NG例

×前の膝が内側に入り込む

×上半身が前に倒れすぎる

×バランスを崩してふらつく

ランジウォーク

動作中にバランスを取りながら、脚力・殿筋・体幹を同時に鍛えます。動的安定性が向上します。

手順

- 立位から右足を前に出し、膝を曲げてランジ姿勢をとる。

- 後ろ足で地面を蹴って左足を前に出し、同様にランジ。

- 前に歩くように連続で左右交互に繰り返す。10歩×2セット。

フォーム解説

・常に上半身を真っ直ぐ保ち、視線は前へ。

・膝がつま先を大きく越えないように。

・かかとで踏み込み、足裏全体で支える。

NG例

×背中が丸くなる

×前の膝が内側に入る

×歩幅が狭くバランスを崩す

ゴブレットスクワット

軽めのダンベルや水ボトルを胸の前で持つことで、フォームを安定させやすく、姿勢保持・下半身強化に効果的。

手順

- 足を肩幅に開いて立ち、両手でダンベルやペットボトルを胸の前に持つ。

- 肘を軽く曲げ、重さが胸元に固定されるようにキープ。

- お尻を後ろに引きながらゆっくりしゃがむ。

- 太ももが床と平行になるあたりで、かかとで床を押して立ち上がる。10回×2セット。

フォーム解説

・肘が下がらないように、胸を張る。

・膝とつま先の向きは一致させる。

・背中を反らせず、中立姿勢を保つ。

NG例

×ダンベルが前に落ちて腕で支えてしまう

×背中が丸まっている

×ひざがつま先より前に出すぎる

骨盤・股関節連動系〈4種目〉

腰痛の原因には、骨盤の不安定さや股関節の動きの悪さが深く関係しています。

このカテゴリでは、骨盤を正しい位置に保つ筋肉(殿筋・中殿筋・腸腰筋)や、骨盤の動きをコントロールする腹部・股関節周囲の筋群を狙ったトレーニングを紹介します。

これらのエクササイズを実践することで、日常生活の歩行・立ち姿勢・座り姿勢が安定し、腰への負担を根本から減らすことができます。

ヒップリフト

殿筋を活性化することで骨盤を下から支え、腰椎の過度な動きを防ぎます。

手順

- 仰向けに寝て、膝を立て、足を肩幅に開いて床につける。

- 両手は体の横に置く。

- お尻をゆっくりと持ち上げ、肩〜膝まで一直線になるように。

- 上げきったところで2秒キープし、ゆっくり下ろす。10回×2〜3セット。

フォーム解説

・腰ではなく「お尻の力」で持ち上げる。

・膝が外に開かないように注意。

・上げすぎて腰が反らないよう、中立姿勢を意識。

NG例

×腰を反らせて持ち上げる

×お尻を勢いよく跳ね上げる

×膝が左右に動いて安定しない

腸腰筋ストレッチ

腸腰筋(股関節前の深層筋)を伸ばすことで、骨盤前傾や反り腰を改善し、姿勢を整えます。

手順

- 片膝立ち(ランジの姿勢)になり、後ろ脚の膝は床につける。

- 骨盤を前にスライドさせながら、上体をまっすぐ立てたまま前に体重をかける。

- 前もも~股関節の前側が伸びているのを感じたら20〜30秒キープ。左右2セットずつ。

フォーム解説

・腰を反らせず、恥骨をやや前に出す意識で骨盤を立てる。

・背中はまっすぐ、顎を引いて行う。

・「前に倒す」のではなく「骨盤を前に押し出す」イメージ。

NG例

×腰を反ってしまう

×上半身が前に傾く

×股関節が伸びる感覚がないまま行う

レッグレイズ

腹直筋下部と腸腰筋を鍛えることで、骨盤の前後安定や腰椎の過伸展を防ぎます。

手順

- 仰向けに寝て、両足を揃えてまっすぐ伸ばす。

- 腰が反らないように腹圧をかけたまま、足をゆっくり持ち上げる(45〜60度)。

- ゆっくり下ろし、床に足がつかないギリギリで止める。10回×2セット。

フォーム解説

・手は腰の下に入れると負担軽減。

・腰が浮かないよう、お腹にグッと力を入れる。

・無理に足を高く上げすぎず、腰が浮かない範囲で。

NG例

×足を勢いで振り上げる

×腰が反って床から浮く

×呼吸を止めてしまう

股関節外転エクササイズ(中殿筋強化)

骨盤の左右バランスを支える中殿筋を鍛えることで、歩行時や片足立ち時の腰の傾きを予防します。

手順(横向きレッグレイズ)

- 横向きに寝て、下の手は枕代わり、上の手は胸の前に置く。

- 上側の脚を真っ直ぐのまま、かかとから持ち上げる。

- ゆっくり下ろして元に戻す。左右10回×2セット。

フォーム解説

・つま先をやや下に向け、かかとで上げる意識。

・骨盤を後ろに倒さず、真横をキープ。

・お尻の横が効いている感覚を確認する。

NG例

×骨盤が後ろに傾いている

×太もも前側に効いてしまう

×勢いで足を上げる

胸椎・肩甲骨可動性系〈3種目〉

腰痛対策というと「体幹」や「骨盤」ばかりに目がいきがちですが、実は胸椎や肩甲骨の動きが悪いことも、腰の負担につながります。

胸椎(背中の上部)が硬いと、前かがみや反らす動作をするときに、腰椎ばかりが動くようになり、代償的なストレスが発生します。

肩甲骨と胸椎の可動性を高めることで、上半身全体の動作がスムーズになり、結果的に腰への負担を大幅に軽減できます。

ラットプルダウン

肩甲骨を引き下げながら胸椎を伸ばすことで、猫背姿勢を改善し、腰椎の代償を防ぎます。

手順

- ラットプルダウンマシンに座り、バーをやや広めの手幅で握る。

- 胸を張って、バーを鎖骨のあたりまでまっすぐ下ろす。

- ゆっくり元の位置に戻す。10〜12回×2セット。

フォーム解説

・バーを引くときは肩甲骨を「下に引く」イメージ。

・胸を張って背筋を伸ばすことで胸椎の伸展が促される。

・首をすくめたり、バーを腰の方に引かないよう注意。

NG例

×背中を丸めたまま引く

×肘を後ろに引きすぎて肩がすくむ

×首で引っ張るような動きになる

ワンハンドローイング

肩甲骨の可動性と左右バランスを改善し、姿勢の崩れによる腰の片側負荷を予防します。

手順

- 片膝・片手をベンチにつき、もう片方の手でダンベルを持つ。

- 背中をまっすぐにキープしたまま、肘を後ろに引くようにしてダンベルを上げる。

- 肩甲骨を内側に寄せ、ゆっくり下ろす。左右10回×2セット。

フォーム解説

・肘を真後ろではなく「わき腹に沿って」引くイメージ。

・背中を反らせずフラットをキープ。

・肩が上がらないように注意。

NG例

×腰を反ってダンベルを持ち上げる

×肩をすくめながら引く

×体が左右にブレる

フォームローラー胸椎エクステンション

胸椎の可動域を広げることで、前屈・後屈の際に腰椎が代償的に動くのを防ぎます。

手順

- フォームローラーを背中の下(肩甲骨の下)に当てて、膝を立てて仰向けに寝る。

- 両手を頭の後ろに組み、肘を開いた状態で、胸をローラーのカーブに沿って反らせる。

- ゆっくり元の位置に戻す。10回×2セット。

フォーム解説

・ローラーの位置を少しずつずらして、複数の部位に行うとより効果的。

・腰ではなく胸椎(背中上部)を動かす意識で。

・肘を開きすぎると首に負担がかかるため、視線は天井に保つ。

NG例

×腰を反らせて動作する

×肘を閉じすぎて首を曲げてしまう

×呼吸を止める

頻度・組み方|腰痛持ちのための筋トレメニューと実践例

腰痛持ちの方にとって、筋トレの頻度やスケジュールの立て方は非常に重要です。

無理に毎日トレーニングするのではなく、体の回復と筋肉の成長サイクルを活かした「適切な頻度」で行うことが、効果を最大化し、ケガのリスクを減らす鍵になります。

この章では、初心者にも無理のないペースで効果が出やすい筋トレ頻度と、その組み方について解説します。

週2〜3回で効果が出る理由

「毎日やらないと意味がない」と思っていませんか?実は、腰痛予防や改善においては、週2〜3回程度のトレーニングが最も効果的とされています。

ここではその理由と、初心者でも安心して取り組めるスケジュールの考え方をお伝えします。

筋肉は休息中に成長する「超回復」のサイクルがある

筋トレによって傷ついた筋線維は、休息中に修復・成長する性質を持ちます。

これを「超回復」といい、トレーニング後48〜72時間程度の休息が推奨されます。

腰痛予防に重要な腹筋・殿筋・背筋なども同様で、筋トレ→回復→強化という流れを繰り返すことで、徐々に筋力がつき腰が安定していきます。

休息を軽視して毎日鍛えてしまうと、かえって疲労が抜けず、筋力アップの効率が落ちてしまいます。

高頻度すぎると疲労蓄積・フォーム崩壊のリスクが上昇

トレーニングを毎日やり続けると、筋肉だけでなく関節や腱への疲労が蓄積します。

特に腰痛持ちの方は、腰部や股関節周辺の慢性的な緊張や炎症が起きやすく、フォームの乱れや誤った動作が起こりやすくなります。

結果として、「正しいフォームのつもりが、実は痛める動きになっていた」という事態にもつながります。

週2〜3回程度の頻度で、質の高いトレーニングを心がけましょう。

初心者は週2回からでも効果は十分に見込める

トレーニング初心者の方でも、週2回しっかりと実施すれば、1〜2ヶ月で姿勢や体の安定感に変化を感じられるようになります。

体が慣れてくるまでは、無理に回数を増やさず、「1回ごとの精度」「翌日の疲労具合」「痛みの有無」などを確認しながら取り組みましょう。

また、空いた日にはストレッチや軽いウォーキングなどの回復系運動を挟むと、血流が良くなり、筋肉の回復もスムーズになります。

姿勢タイプ別|筋トレ+ストレッチメニューの組み方

腰痛を引き起こす姿勢のクセには、大きく分けて「反り腰タイプ」と「スウェイバックタイプ」の2つがあります。

それぞれで働かせるべき筋肉や、緩めるべき筋肉が異なるため、タイプ別に適切な筋トレとストレッチを選ぶことが腰痛改善の近道です。

ここでは、各姿勢タイプに合ったトレーニングとストレッチを、初心者でも無理なく実践できる回数・セット数・負荷設定付きでご紹介します。

反り腰タイプ(骨盤前傾・腰椎過伸展)

▶️鍛えるべき筋肉:

- 腹横筋(お腹の深層筋)

- ハムストリングス(太もも裏)

- 殿筋群(お尻)

▶️ゆるめるべき筋肉:

- 腸腰筋(股関節の前側)

- 脊柱起立筋(背中の深部)

- 大腿直筋(太もも前)

おすすめメニュー構成と設定基準

| 種目名 | 内容 | 回数/セット数 | 負荷・注意点 |

| ドローイン | 仰向けでお腹を軽くへこませる体幹安定トレ | 10秒キープ×5回 | 呼吸を止めない・腰を反らさない |

| バードドッグ | 四つ這いで対角の手足を伸ばす | 10回×左右各2セット | 腰を反らない・背中は一直線 |

| サイドプランク | 横向きで体側を支える体幹強化 | 15秒キープ×2セット | 骨盤が落ちないよう注意 |

| 腸腰筋ストレッチ | 片膝立ちで股関節前面を伸ばす | 30秒×左右2回 | 骨盤を前に押し出す意識で |

| ヒップリフト | 仰向けでお尻を持ち上げる | 15回×2セット | 腰を反らさず、お尻をしっかり締める |

| スプリットスクワット | 足を前後に開いて上下動 | 10回×左右2セット | 膝が前に出すぎないように |

スウェイバックタイプ(骨盤後傾・猫背・前もも優位)

▶️鍛えるべき筋肉:

- 腹直筋下部(お腹の下部)

- 腸腰筋(股関節屈筋)

- 中殿筋(お尻の外側)

▶️ゆるめるべき筋肉:

- ハムストリングス(太もも裏)

- 腹直筋上部(みぞおち周辺)

- 広背筋(背中の広い筋肉)

おすすめメニュー構成と設定基準

| 種目名 | 内容 | 回数/セット数 | 負荷・注意点 |

| サイドプランク | 横向きで体側を支える体幹強化 | 15秒×2セット | 反り腰にならないよう注意 |

| レッグレイズ | 仰向けで両足を持ち上げる | 10回×2セット | 腰を浮かせない・腹圧を意識 |

| 股関節外転エクササイズ | 横向きで足を真上に上げる | 15回×左右2セット | 骨盤が後ろに倒れないよう注意 |

| ゴブレットスクワット | ダンベルを胸前に持ってスクワット | 10回×2セット | 背筋を伸ばして膝を開く |

| ワンハンドローイング | 片手でダンベルを引く | 10回×左右2セット | 肩甲骨を寄せる意識を忘れずに |

| フォームローラー胸椎エクステンション | 背中をフォームローラーに乗せて胸を反らす | 30秒×2回 | 腰で反らず、胸椎を意識して動かす |

| ハムストリングスストレッチ | 座って太もも裏を伸ばす | 30秒×左右2回 | 背中は丸めず、股関節から倒す意識で |

▶️補足アドバイス

- トレーニングはフォーム重視・ゆっくり丁寧に行いましょう。

- 負荷設定は「あと2〜3回出来そう」と感じる程度を目安に。

- ストレッチは痛気持ちいいレベルで留め、無理に伸ばさないように。

- 鏡を使って姿勢を確認しながら行うと、フォームのズレを防げます。

トレーニングとストレッチのバランス

筋トレとストレッチは、どちらか一方だけを行っても腰痛改善の効果は限定的です。

正しい順序と組み合わせで行うことで、筋トレの効果を高め、痛みの再発を予防できます。

特に「いつ・どのようにストレッチを入れるか」が重要なポイントになります。

動的ストレッチは「前」、静的ストレッチは「後」が基本

筋トレ前には「動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)」を行うのが基本です。これは関節を大きく動かしながら、筋肉に血流を促すウォーミングアップの一種です。

たとえば、もも上げ・股関節回し・肩回しなどが該当します。これにより筋肉や関節が温まり、ケガの予防とパフォーマンス向上に役立ちます。

一方、筋トレ後は「静的ストレッチ(スタティックストレッチ)」が効果的です。

これは、筋肉をじっくり15〜30秒かけて伸ばす方法で、緊張した筋肉をリセットして回復を促進します。

運動後に硬くなりがちな腸腰筋やハムストリングス、殿筋を中心に伸ばすと、腰の負担が軽減されます。

筋トレの可動域が広がり、効果も高まりやすくなる

トレーニングの前後にストレッチを組み込むことで、筋肉の柔軟性が高まり、トレーニングの可動域(ROM:RangeofMotion)が広がります。

たとえばスクワットでは、股関節や足首の柔軟性が高いほど、深く安定した姿勢で行うことができます。

結果として、狙った筋肉をしっかり使え、効率よく筋力アップが期待できるのです。

柔軟性が低い状態で筋トレをすると、本来使いたい筋肉が使われず、他の部位に負担がかかる「代償運動」が起こるリスクもあります。

腰部まわりの筋緊張を減らして痛みの再発を予防

ストレッチは筋肉の緊張を緩めるだけでなく、自律神経を整える作用もあるとされています。

特に腰部まわりの筋肉(脊柱起立筋・殿筋・腸腰筋)は、日常生活でも緊張が高まりやすい部位です。

筋トレ後にこれらを適切にストレッチしておくことで、筋疲労や筋肉の張りを防ぎ、腰痛の再発リスクを低減できます。

また、リラックスした状態で行う静的ストレッチは、就寝前のルーティンとしてもおすすめです。

NG例|腰痛を悪化させやすいメニューと注意点

「筋トレで腰痛を改善したい」と考えていても、選ぶ種目やフォームを間違えると、かえって痛みを悪化させてしまう危険性があります。

特に初心者の方は、体幹の安定性やフォームの理解が十分でない状態で高負荷なトレーニングを行うと、腰椎や骨盤に過剰なストレスがかかってしまいます。

この章では、腰痛持ちが避けるべき代表的なNGトレーニングとその理由、注意点を解説します。

初心者がやってはいけない筋トレ5選

「とりあえず有名な種目をやれば早く鍛えられるはず」

そう考えて、いきなり高負荷・高難度の筋トレに手を出す初心者が少なくありません。

しかし、体幹の安定性やフォーム理解が不十分な段階でこれらの種目を行うと、腰椎や骨盤に想像以上のストレスがかかり、腰痛を悪化させる危険性があります。

ここでは 「腰痛持ちの初心者が絶対に避けるべき代表的な5種目」 と、その代替案を分かりやすく解説します。

デッドリフト(高重量・高難度)

デッドリフトはフォームの習得が非常に難しく、腰部に大きな負担がかかる代表的な種目です。

背中が丸まったり、膝を使いすぎたりすると、腰椎に強い圧力がかかりやすく、ヘルニアやぎっくり腰(筋筋膜性腰痛)のリスクが高まります。

正確なフォームで行えば効果は高いですが、初心者のうちは代替種目(例:ヒップヒンジやスプリットスクワット)から始めるのが無難です。

高重量スクワット(腰椎の過負荷と過伸展)

バーベルを担いだスクワットも、重さを扱う分、腰椎への負荷が大きくなりやすい種目です。

とくに体幹の安定性が不十分な状態で行うと、フォームが崩れて過伸展(反りすぎ)や前傾による腰椎圧迫が発生します。

腰痛持ちの場合は、自重やダンベルを使ったゴブレットスクワットやワイドスクワットがおすすめです。

バックエクステンション(腰椎の過伸展)

この種目では背部を鍛えることが目的ですが、正しいフォームを習得していないと、腰を「反らせすぎる」形になりがちです。

その結果、腰椎の椎間関節や靭帯に過剰な圧力が加わり、痛みや違和感を引き起こすリスクがあります。

さらに、本来この動きは「胸椎(背中の真ん中あたり)」を伸ばすことで行うべき動作ですが、

胸椎の柔軟性が不足していると、動きの負担が腰椎に集中し、代償動作(無理に別の部位が動く)が起こります。

これが繰り返されると、腰椎の関節構造にストレスが蓄積し、慢性的な腰痛の悪化につながるおそれもあります。

腰を守るためには、以下のような工夫が重要です:

- 可動域を浅く保つ(反らせすぎない)

- 腹圧を高めて腰椎を安定させる

- 胸椎の可動性を高めるエクササイズ(例:フォームローラー胸椎伸展)を先に取り入れる

- 必要であれば、他の安全な種目(例:バードドッグやサイドプランク)に置き換える

クランチ(椎間板への過負荷)

クランチは、腹直筋(いわゆるシックスパック)を鍛える代表的なトレーニングとして広く知られていますが、実は腰への負担が非常に大きい種目でもあります。

この運動では「腰を何度も丸める」動作を繰り返すため、腰椎の前側(椎間板)に圧縮力がかかりやすくなるのが大きな問題です。

特に長時間のデスクワークや姿勢不良で椎間板にすでにストレスが蓄積している人にとっては、クランチが腰椎への“とどめ”となるリスクもあります。

以下のような「腰椎を丸めずに、体幹の安定性を高める」ことに特化したトレーニングは、腰痛リスクを避けつつ腹筋強化も実現できるため、安全かつ効果的です。

- ドローイン:

腹横筋というインナーマッスルを使って、お腹の内側から腰を支える力を養う。腰椎に負担をかけず、自然な呼吸とも連動できる。 - デッドバグ:

仰向けで手足を交互に動かすことで、骨盤と背骨を安定させたまま腹筋を使う感覚が身につく。動的な体幹トレーニング。 - プランク:

腹筋・背筋・肩・股関節周囲の筋肉を同時に使う「全身型体幹トレーニング」。静止姿勢で腰を守りながら腹圧を高めることができる。

これらの代替種目は、腰を反らさず丸めず、中間位(ニュートラル)で筋肉を使うことに重点を置いており、腰椎の構造を守りながら腹筋を鍛える理想的なアプローチといえます。

腰痛予防の観点からは、「動きの少ない体幹トレ」の方が効果的で安全です。

フォームの美しさ=腰を守る力と心得ましょう。

寝た状態でレッグカール(腰椎の過伸展)

レッグカールは、太ももの裏(ハムストリングス)を鍛えるための定番マシントレーニングですが、仰向けまたはうつ伏せで行う際に腰を強く反らせやすい構造的なリスクがあります。

特にうつ伏せで膝を曲げる動きでは、大腿四頭筋(前もも)の張力により骨盤が前傾しやすくなり、腰椎が必要以上に反ってしまう(過伸展)のが問題です。

この状態で足を動かすと、体幹が不安定なまま動作が行われ、腰椎や仙腸関節に余計なストレスがかかる可能性があります。

また、体幹の固定が弱い初心者の場合、「足だけを動かすつもりが、実は腰まで一緒に動いてしまっている」という代償運動が非常に起こりやすいのです。

ヒップリフトのように仰向けで骨盤を持ち上げる動作は、腹圧を意識しやすく、腰椎の安定性を保ちつつハムストリングスを刺激できる点が大きな利点です。

- 腰を反らさずに動作できるため、腰椎の過伸展リスクがない

- お尻・もも裏を一緒に使うため、骨盤の支持力が高まり、姿勢改善にもつながる

- 重力に抗して体を持ち上げる運動なので、股関節の使い方も同時に学べる

腰痛がある方は、まず「正しい骨盤の傾け方」や「体幹の固定」を感じながらハムストリングスを使う練習から始めるのが安全です。

ヒップリフトに慣れたら、バリエーションとして「片脚ヒップリフト」なども取り入れると、さらに効果的に鍛えられます。

フォームでありがちな間違い

筋トレでは「正しいフォーム」が最も重要です。

とくに腰痛のある方は、わずかな動きのズレが再発や悪化につながることもあります。

ここでは、初心者がよくやってしまう典型的なミスと、その対処法をわかりやすく解説します。

呼吸を止めたまま行う(腹圧がかかりすぎる)

動作に集中するあまり、無意識に息を止めてしまう人が多いですが、これは身体にさまざまなリスクをもたらします。

特に「踏ん張る系」の筋トレでは、呼吸を止めることで急激に血圧が上昇し、酸素不足(酸欠)を引き起こす恐れがあります。

これにより、めまいや吐き気、最悪の場合は失神につながるケースもあります。

筋トレでは「力を入れる時に息を吐く」ことが基本です。

たとえば、スクワットで体を上げるときや、プランクで腹部に力を入れるときには、自然に「ふっ」と吐く意識を持つと、安全かつ効率的に行えます。

骨盤が後傾または前傾しすぎる

骨盤の角度が崩れると、フォーム全体が乱れてしまいます。

後傾すると背中が丸まり、前傾しすぎると反り腰になり、いずれも腰椎や股関節への負担が大きくなります。

とくに腹筋系やスクワット系では骨盤の角度調整が重要です。

「骨盤を立てる」イメージで、お腹に軽く力を入れ、背骨が自然なカーブ(S字)を保てる状態を意識すると、姿勢が安定します。

鏡を見ずにトレーニングしてしまう

自分のフォームを客観的にチェックせず、感覚だけでトレーニングを続けると、誤った動きがクセになってしまうリスクがあります。

筋トレは「正しい動きの繰り返し」が重要であり、鏡やスマホ動画を活用して骨盤の傾き、膝の向き、背骨のラインなどを確認することが効果と安全性を高めるポイントです。

自宅でのトレーニングでも、「横向き」と「正面」の両方から見て確認するようにしましょう。

プロの指導を受けているつもりで、自分にツッコミを入れながら行うのが上達のコツです。

注意すべき症状(しびれ・強い痛み)

筋トレ中やその後に「普段と違う痛み」を感じた場合、それは単なる筋肉痛ではなく体からの危険信号かもしれません。

とくに神経が関わる症状や、時間帯によって痛みの強さが変わるケースは要注意です。

ここでは、見逃してはいけない3つの典型的な症状とその意味を解説します。

坐骨神経痛の兆候は要注意(下肢に電撃痛など)

腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先にかけて「ビリッ」「ジンジン」と電気が走るような痛みやしびれがある場合、それは坐骨神経痛のサインかもしれません。

このような症状があるときに筋トレを続けると、神経の炎症や圧迫が悪化し、歩行や日常生活に支障が出るリスクが高まります。

この場合はすぐに運動を中止し、専門機関での診察を受けることをおすすめします。

朝一番の痛みが強い場合は炎症期の可能性あり

起きた直後、腰が固まったような痛みが強い場合は、筋肉や関節に炎症が残っている可能性があります。

炎症期には、動かすことでかえって悪化する恐れがあるため、筋トレは避け、安静やアイシング・軽いストレッチなどで様子を見ることが大切です。

朝の痛みが時間とともに緩和するようであれば、回復傾向にありますが、長引くようであれば医療機関の受診を検討しましょう。

「動けば楽になる」は慢性腰痛のサイン

長時間座っていると腰が重くなるけれど、動いていると痛みが和らぐという人は、慢性腰痛の可能性があります。

これは、筋肉の硬さや血流の悪さが原因になっているケースが多く、正しい筋トレやストレッチが有効とされています。

ただし、自己流の運動はかえって悪化の原因になりかねないため、段階的に強度を上げるプログラムを守り、無理なく取り組むことが重要です。

腰痛を改善するためには、筋トレメニューの正しい選び方だけでなく、実施タイミングや負荷調整の理解も欠かせません。

全体の流れを整理して学びたい方は、『腰痛×筋トレの正しい組み立て方をまとめた完全ガイド』をご覧ください。

Q&A|腰痛×筋トレメニューに関するよくある質問

腰痛を抱えながら筋トレを始めると、「やってもいい?」「これ大丈夫?」といった疑問が次々に湧いてくるはずです。

ここでは、初心者が不安に思いやすい6つの質問に対して、専門家の視点で明確にお答えします。

腰痛があるときに筋トレをしても本当に大丈夫ですか?

回答:軽度の腰痛であれば、正しい筋トレはむしろ改善に役立ちます。

腰を支える筋肉が弱ると、痛みが慢性化しやすくなります。

体幹や股関節を中心とした適切な種目を選び、正しいフォームで行うことで、腰椎への負担を分散でき、再発予防にもつながります。

ただし、急性痛や神経症状がある場合は中止が原則です。

どれくらいの頻度で筋トレすれば腰痛に効果がありますか?

回答:週2〜3回が目安です。

筋肉は「休息中に成長する」ため、毎日行うのは逆効果になることもあります。

週2〜3回で十分に効果が出るうえ、疲労やフォーム崩れも防げます。

初心者は週2回・1日おきから始め、徐々に慣らしていきましょう。

腰痛があってもスクワットはしていいの?

回答:フォームを守れば可能ですが、ワイドスクワットやゴブレットスクワットがおすすめです。

通常のスクワットはフォームが難しく、腰を反らせやすいため、股関節主導で行えるワイドスクワットや、ダンベルを胸前に構えるゴブレットスクワットのほうが安全です。

いずれも腰に負担をかけず、下半身をしっかり鍛えられます。

ストレッチは筋トレの前と後、どちらが正しいですか?

回答:前は「動的ストレッチ」、後は「静的ストレッチ」が基本です。

筋トレ前に関節を動かす動的ストレッチを行うと、筋肉の温度と可動域が上がりケガを予防できます。

一方、筋トレ後は静的ストレッチで筋肉をゆるめると、緊張を和らげ回復を早められます。

順序を守ることがパフォーマンス向上にもつながります。

痛みがあっても筋トレを続けるべきですか?

回答:基本的に痛みがある日は中止または軽負荷に切り替えるべきです。

痛みを我慢して行う筋トレは、フォームの乱れや代償動作を招き、腰痛を悪化させる恐れがあります。

筋肉痛と神経痛の違いを見極め、無理せず、痛みが引くまで休む勇気を持ちましょう。

整形外科で「運動しなさい」と言われたけど、何から始めればいい?

回答:体幹の安定トレーニング(ドローイン・バードドッグ)から始めましょう。

いきなり負荷の高い筋トレではなく、インナーマッスルを活性化させるエクササイズからスタートするのが安全です。

腹横筋や多裂筋を鍛えることで、腰椎を内側から守る準備が整い、より強度の高い運動へのステップアップがスムーズになります。

まとめ|腰痛改善には「正しい筋トレメニュー」の選択が最重要

腰痛を改善するためには、「筋トレ=悪」という固定観念を捨てることから始めましょう。

実際には、腰を守る筋肉を育てることが、最も効果的な予防策となります。

ただし、誤った種目や無理なフォームで行えば、逆に症状が悪化するリスクも。

本記事で紹介したように、姿勢タイプや可動域に合わせたメニュー選びが非常に重要です。

- 「反り腰」「スウェイバック」など自分の姿勢傾向を理解し

- インナーマッスルからじっくり鍛え

- 動的ストレッチ→筋トレ→静的ストレッチという順序を守る

この基本を意識するだけでも、腰への負担は大幅に軽減され、根本的な改善と再発予防が見込めます。

まずは今日から1種目だけでも始めてみましょう!

どんなに優れたトレーニングメニューも、「継続」しなければ意味がありません。

まずは週2回、ドローインやバードドッグからのスタートでOKです。

あなたの腰痛は、正しい筋トレで変えられます。

今日から少しずつ、「動ける体」を一緒につくっていきましょう。

筋トレメニューを実践するうえで、全体の方針や他の対策もあわせて確認したい方は、

『腰痛改善に役立つ筋トレ全体像を解説した完全ガイド』もぜひ参考にしてください。