「腰痛があっても筋トレしていいの?」と不安な方へ。

実は、腰痛の多くは筋力不足による姿勢の崩れが原因です。

本記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESの国家資格トレーナーが、自宅で安全にできる腰痛改善筋トレを6種目厳選。

NG例や継続のコツ、よくある質問まで網羅し、あなたの「痛みのない体づくり」を徹底サポートします。

結論|腰痛改善には自宅での筋トレが効果的です

「腰痛があるのに筋トレをしても大丈夫なのか?」と不安に感じる方は多いでしょう。

しかし実際には、腰痛の原因の多くが筋力不足による姿勢不良や動作のクセにあります。

正しい方法で自宅で行う筋トレは、腰痛の根本改善に効果的です。

腰痛の原因は筋力不足にあることが多い

腰痛と聞くと「骨」や「神経」の問題を想像しがちですが、実はその多くが筋力不足に起因します。

とくに、体を支える筋肉が弱くなることで、日常の姿勢や動作に無理が生じ、結果として腰に痛みを引き起こします。

姿勢を支える筋肉が弱ると、腰椎に負担が集中する

腹筋や背筋、特に体幹の深層筋が弱まると、体をまっすぐ保つための支えが不足します。

その結果、姿勢が崩れ、立つ・座る・歩くといった動作のたびに腰椎へかかるストレスが増大します。

腰椎はもともと構造的に柔軟性がある分、負担に弱く、筋肉のサポートが不可欠なのです。

デスクワークや運動不足が筋力低下の原因

長時間のデスクワークや運動習慣の欠如は、筋肉を「使わない」時間が増えるため、自然と筋力が落ちていきます。

特に現代人は、通勤・仕事・趣味の多くを座った姿勢でこなすため、腹部や臀部、腰周りの筋肉が機能しづらくなり、腰を守る力が失われていきます。

腰そのものよりも「支える力」の欠如が本質的な要因

「腰が悪い」と思われがちですが、実際には腰を支える周囲の筋肉が十分に機能していないことが、痛みの根本原因であるケースが非常に多いです。

つまり、腰が「悪い」のではなく、「支えられていない」ことが問題なのです。

だからこそ、腰を直接動かすよりも、支える力を鍛える筋トレが改善への近道となります。

筋トレで体を支える力を取り戻せる

腰を守るには、筋肉による「支える力」が欠かせません。

筋トレによってこの支える力を取り戻すことで、腰への負担が減り、姿勢や動作の安定性が向上し、再発予防にもつながります。

筋力強化で姿勢保持力が高まり、腰への負担が軽減

正しい姿勢を長時間保つには、体幹を中心とした筋肉の支えが必要です。

腹横筋や多裂筋などの深部筋を鍛えることで、骨格を正しい位置に保ちやすくなり、腰椎への圧迫や引っ張りのストレスが軽減します。

これにより、日常動作の中でも腰が無理に動かされることが減り、痛みが出にくい体へと変わっていきます。

実際に、体幹深部の筋肉(とくに腹横筋や多裂筋)の弱化が腰椎の不安定性を招き、慢性腰痛の一因になることが報告されています。

出典:Akuthota V, et al. “Core stability exercise principles” Curr Sports Med Rep. 2008.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18395588/

体幹が安定することで動作もスムーズになる

体幹とは、胴体まわりの筋肉全体を指し、上半身と下半身の橋渡しを担う重要な部位です。

この体幹が安定すると、立つ・歩く・かがむといった基本動作がスムーズになり、動作中に腰をかばう必要がなくなります。

また、スムーズな動きは関節への負担も減らし、全身のバランス改善にもつながります。

痛みの「再発予防」にも効果的

一時的に腰痛が改善しても、筋肉が弱いままだと再発リスクは高いままです。

とくに日常的な負荷やクセが原因となる「慢性腰痛」では、再発を防ぐには筋トレによる筋力維持が必要不可欠です。

適切な頻度で継続すれば、再発どころか「痛くならない体」を作ることも可能です。

自宅でも安全に始められる方法がある

「腰が痛いのにトレーニングなんてできるの?」と不安に感じる方も安心してください。

腰痛改善のための筋トレは、特別な器具がなくても、自宅で安全に始められます。

ポイントは自重と段階的な負荷です。

道具不要な自重トレーニングが中心

腰痛対策で最も実践しやすいのが、自分の体重を活用する「自重トレーニング」です。

ドローインやヒップリフトのように、床に寝転がって行う運動であれば、道具を一切使わずに済みます。

運動初心者や高齢者でも取り組みやすく、怪我のリスクも抑えられるため、継続のハードルが低いのが特徴です。

自分の体重を使うため安全性が高い

自重トレーニングは、自分の体重を負荷として活用するため、過剰な重りを使う必要がなく、関節や腰椎にかかるストレスを最小限に抑えられます。

とくに腰に不安がある方にとっては、負荷コントロールがしやすく、無理のない強度で行える点が最大のメリットです。

身体の状態に合わせて、強度を微調整しやすいのもポイントです。

動画や図解で初心者も始めやすい

最近では、YouTubeや専門サイトなどで、正しいフォームや注意点をわかりやすく解説した動画・図解コンテンツが充実しています。

とくに腰痛対策に特化したチャンネルや整骨院監修の教材は、初心者にも安心感を与えてくれます。

視覚的に確認しながらトレーニングすることで、フォームの誤りによる負荷の偏りやケガも防げるため、より安全に継続できます。

理由|なぜ筋トレが腰痛改善につながるのか?

腰痛の改善に筋トレが効果的な理由は、「腰そのものを鍛える」のではなく、「腰を支える周囲の筋肉を強化する」点にあります。

体幹や股関節まわりの筋肉を鍛えることで、姿勢が安定し、動作中の腰への負担が減少します。

結果として、腰痛が軽減し、再発も予防できるようになります。

体幹の安定で腰への負担が減る

体幹とは、腹部・背部・骨盤まわりを支える筋肉全体を指します。

これらを鍛えることで、腰椎が過剰に動くのを防ぎ、腰へのストレスを最小限に抑えることができます。

腹横筋や多裂筋が姿勢を内側から支える

腹横筋や多裂筋は、体の深部にある「インナーマッスル」と呼ばれる筋肉です。

これらは表面からは見えませんが、背骨や骨盤の安定性を内側から高め、常に姿勢を維持するために働いています。

これらの筋肉が弱ると、外側の筋肉に過剰な負担がかかり、結果として腰痛が発生しやすくなります。

インナーマッスルの強化は、腰痛の根本改善に直結します。

骨盤と背骨のバランスが整いやすくなる

筋トレによって骨盤周囲の筋肉が強化されると、骨盤の傾きやズレが矯正されやすくなります。

骨盤が正しい位置にあることで、背骨も自然なS字カーブを保ちやすくなり、腰椎への圧迫やねじれが軽減されます。

結果として、立っているだけでも感じていた腰のだるさや痛みが改善に向かうのです。

重心が安定し、無理な動作を減らせる

体幹が安定してくると、体の重心も安定し、日常動作の中で無理な姿勢をとることが少なくなります。

たとえば、ものを拾うときに前かがみになりすぎたり、片足に体重を乗せすぎたりといった動作が減るため、腰への急激な負担を避けられます。

重心のブレが少ない体は、それだけで腰にやさしい構造なのです。

関節可動域が広がり、動作がスムーズになる

筋トレは単に筋肉を鍛えるだけでなく、関節を大きく動かす機会を増やすことにもつながります。

可動域が広がることで動作がなめらかになり、腰にかかる負担が軽減され、痛みの原因を根本から改善できます。

固くなった筋肉を動かすことで柔軟性も改善

腰痛がある方の多くは、筋肉が使われずに硬くなっている傾向があります。

筋トレを行うことで、筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、自然と柔軟性が回復していきます。

たとえば、ヒップリフトやスクワットのような動作は、臀部や太ももの裏側の筋肉をしっかり動かすため、血流が良くなり、筋肉の柔らかさが戻ってくるのです。

関節の引っかかりが取れ、歩行・立ち上がりが楽になる

股関節や骨盤まわりの筋肉が硬くなると、関節の可動域が狭まり、「引っかかり」や「詰まり感」を感じやすくなります。

筋トレで周囲の筋肉をほぐしながら鍛えることで、関節がスムーズに動き、歩いたり椅子から立ち上がったりする際の負担が軽減されます。

日常動作がラクになると、それだけで腰への負荷も減少します。

股関節・胸椎の可動域が広がると腰への代償動作が減る

腰痛のある方は、股関節や胸椎(背中の上部)がうまく動かせず、その分の動きを腰で代償しようとする傾向があります。

股関節がしっかり動くことで、しゃがむ・前屈する動作を腰だけに頼らずに済みますし、胸椎の可動域が広がることで、体をひねる・反らすといった動きもスムーズになります。

これにより、腰椎に集中していた負担が分散され、腰痛の悪化を防げます。

血流が改善し、慢性的な痛みの予防になる

筋トレによって筋肉が動くと、血液循環が活発になります。

血流が良くなることで、腰まわりの回復環境が整い、慢性的な痛みの改善や再発予防に効果が期待できます。

これは、痛みの根本にアプローチする重要なポイントです。

アメリカ国立医学図書館(NIH)によると、筋肉を動かして血流を促進することは、慢性的な痛みの緩和に有効であるとされています。特に筋トレは、酸素や栄養の供給を高め、炎症性物質の排出を助ける働きがあると報告されています。

出典:MedlinePlus – Physical Activity and Chronic Pain

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000807.htm

筋肉の収縮・弛緩によって血行が促進

筋トレを行うと、筋肉は収縮と弛緩を繰り返します。

このポンプ作用によって、血液が筋肉内やその周囲に流れやすくなり、冷えや血行不良によって滞っていた部位にも酸素と栄養が届けられるようになります。

腰まわりはとくに血流が悪くなりやすいため、筋肉を動かすことそのものが血行改善につながるのです。

酸素と栄養が届きやすくなることで回復力UP

血液には、細胞の修復に欠かせない酸素や栄養素が含まれています。

筋トレによって血流が増すと、それらが腰まわりの組織にしっかり届きやすくなり、疲労物質の回収や損傷部位の修復がスムーズに進みます。

その結果、腰の違和感や痛みが回復しやすくなり、日常生活の中での負担にも強くなっていきます。

炎症性物質の代謝が進みやすくなる

慢性腰痛の多くは、筋肉や関節に生じた軽度の炎症が長引いている状態です。

この炎症を引き起こす物質(ブラジキニンやプロスタグランジンなど)は、血流が悪いと排出が遅くなります。

筋トレで血行を促進すれば、これらの老廃物や炎症性物質が体外へ代謝されやすくなり、痛みの緩和や慢性化の防止につながります。

実践|腰痛持ちでも安心な自宅筋トレメニュー

腰痛があっても無理なく取り組める安全な筋トレは、自宅でも十分に実践可能です。

ここでは、腰を直接鍛えるのではなく、「腰を支える筋肉」に着目したメニューを厳選しました。

道具不要・寝たままでもできる種目ばかりなので、運動初心者でも安心して取り組めます。

①ドローイン(腹横筋)

ドローインは、お腹の深部にある「腹横筋(ふくおうきん)」を鍛える体幹トレーニングです。

姿勢を内側から支える力を高め、腰のぐらつきを防ぎます。

寝たまま呼吸を使って行うため、腰に一切負担をかけずに実践できます。

▶やり方(フォーム解説)

- 仰向けに寝て、膝を立てます(両足は腰幅に)。

- 手をお腹に置いて、鼻からゆっくり息を吸います。

- 口から息を吐きながら、おへそを背中に近づけるようにお腹を凹ませます。

- この状態を5〜10秒キープし、ゆっくり戻します。

- 10回を目安に行いましょう。

▶NG例と注意点

- 腰を浮かせてしまう(→背中は床につけたままに)

- 呼吸を止める(→自然な呼吸を意識する)

- お腹を固めすぎて肩や首に力が入る(→リラックスが大切)

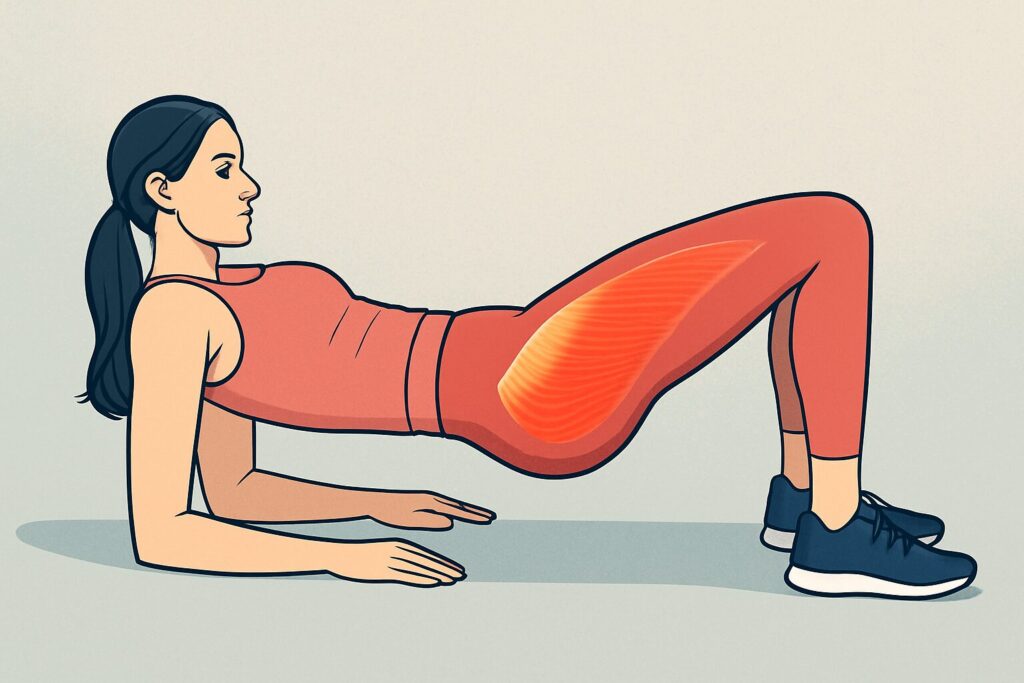

②ヒップリフト(大殿筋・脊柱起立筋)

ヒップリフトは、お尻の筋肉(大殿筋)と背中の筋肉(脊柱起立筋)を同時に鍛える種目です。

骨盤と腰椎の安定性が高まり、反り腰や腰椎への負担を軽減します。

▶やり方(フォーム解説)

- 仰向けに寝て、膝を立てます(足は肩幅に)。

- 手は体の横に置き、肩と腕で床を軽く支えます。

- お尻をゆっくり持ち上げて、膝〜肩が一直線になる位置で止めます。

- 3秒キープして、ゆっくり下ろします。

- 10〜15回を目安に行いましょう。

▶NG例と注意点

- 腰を反らせて上げる(→お尻を意識して動かす)

- 肩に体重がかかりすぎる(→体幹で支えるイメージ)

- 勢いをつけて上下する(→常にゆっくりが基本)

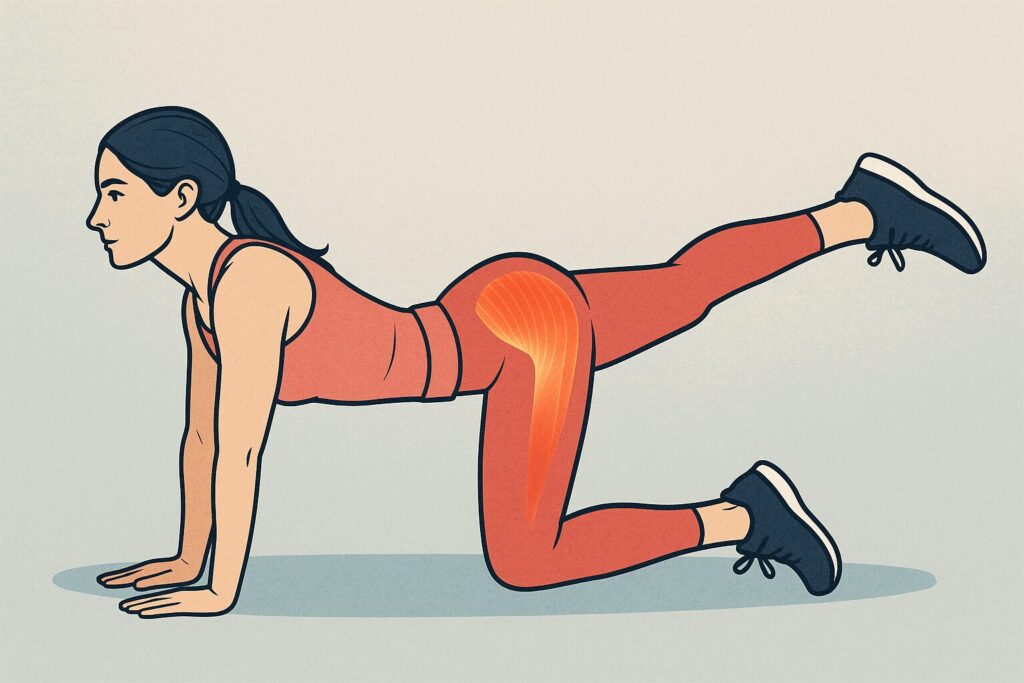

③バードドッグ(多裂筋・腹横筋)

バードドッグは、背骨を支える「多裂筋(たれつきん)」と体幹の安定に重要な腹横筋を同時に鍛えられるトレーニングです。

バランス力を養い、骨盤と背骨の連動性を高めます。

▶やり方(フォーム解説)

- 四つ這いになり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。

- 右手と左脚をまっすぐ伸ばします(顔は下向きで首はまっすぐ)。

- 5秒キープし、ゆっくり戻します。

- 左手と右脚も同様に。左右交互に10回ずつ繰り返しましょう。

▶NG例と注意点

- 腰が反る・下がる(→お腹を軽く引き締めてキープ)

- 肘や膝が曲がる(→まっすぐを意識する)

- 目線が前すぎる(→首に負担がかかるので下向き)

④サイドプランク(腹斜筋・腹横筋)

サイドプランクは、体の側面を支える腹斜筋と腹横筋を効果的に鍛えるトレーニングです。

姿勢の左右差を整え、腰をひねる動作をサポートする筋力を養います。

▶やり方(フォーム解説)

- 横向きに寝て、肘を肩の真下につきます。

- 膝を曲げるか、足を伸ばして体を一直線に持ち上げます。

- お腹を引き上げるように意識しながら10〜20秒キープ。

- 反対側も同様に行い、左右1〜2セットずつ。

▶NG例と注意点

- 肩がすくむ(→肩を下げてリラックス)

- 腰が落ちる(→体を一直線に保つ)

- 呼吸を止める(→浅くてもいいので呼吸は続ける)

⑤ワイドスクワット(内転筋・大殿筋)

ワイドスクワットは、太ももの内側(内転筋)とお尻(大殿筋)をしっかり鍛えられる種目です。

股関節の安定性が高まり、骨盤がブレにくくなるため、腰への負担が軽減します。

▶やり方(フォーム解説)

- 足を肩幅より広く開き、つま先はやや外側に向けます。

- 背筋を伸ばしたまま、お尻を後ろに引きながら腰を下ろします。

- 太ももが床と平行になるまで下げたら、ゆっくり元に戻します。

- 10〜15回を目安に行いましょう。

▶NG例と注意点

- 膝が内側に入る(→つま先と同じ方向に)

- 前のめりになる(→背筋は常に伸ばす)

- 下げすぎて腰を丸める(→深さは痛くない範囲で)

⑥ライイング膝曲げレッグレイズ(腸腰筋)

レッグレイズは、脚を持ち上げる働きを担う「腸腰筋(ちょうようきん)」を鍛えるトレーニングです。

骨盤の前側を安定させる効果があり、歩行や階段動作のしやすさ向上にもつながります。

▶やり方(フォーム解説)

- 仰向けに寝て、膝を90度に軽く曲げます。

- 片脚ずつ、膝を曲げたまま持ち上げ、太ももが床と垂直になる位置で止めます。

- ゆっくり元に戻し、反対の脚も同様に行います。

- 左右交互に10回ずつ行いましょう。

▶NG例と注意点

- 腰が浮く(→腰は常に床に押しつける意識)

- 勢いで持ち上げる(→ゆっくり上げて、ゆっくり下げる)

- 呼吸を止める(→吸って上げて、吐きながら下ろす)

注意|腰痛が悪化するNG筋トレと対策

腰痛改善を目的とした筋トレであっても、やり方を間違えるとかえって症状を悪化させてしまうことがあります。

とくに、腰椎に過剰な負荷がかかる種目や、フォームが乱れやすい動作は要注意です。

この章では、避けるべきNGトレーニングと、安全に代用できる方法について解説します。

反動を使った腹筋運動は要注意

「とりあえず腹筋運動をすれば腰痛に効く」と思っていませんか?

実は、よくある上体起こしのような腹筋運動は、腰椎に大きな負担をかけるため、腰痛持ちには逆効果になることもあります。

腰椎に強い屈曲ストレスがかかる

床に仰向けになって上半身を起こすような従来の腹筋運動では、腰椎(ようつい)に前方へ強い屈曲(曲げる)ストレスがかかります。

これにより、椎間板(ついかんばん)や腰椎まわりの靭帯に過剰な負荷がかかり、炎症や痛みを引き起こす原因になりかねません。

とくに、椎間板ヘルニアの既往がある方には絶対に避けるべき種目です。

床から勢いで起き上がる動作が危険

反動を使って勢いよく上体を起こす腹筋運動は、筋肉よりも腰に負担が集中しやすくなります。

とくに腰回りの筋力が不足している状態では、体を起こす動作をすべて腰椎が代償しようとするため、結果として「鍛えるはずが痛める」状態に。

筋トレで痛みを出してしまうと継続も難しくなり、悪循環を招きます。

代替としては「ドローイン」などが推奨

腹筋の代わりに安全に体幹を鍛えたい場合は、「ドローイン」や「プランク」といった静的なエクササイズがおすすめです。

これらは腹横筋(ふくおうきん)という体幹のインナーマッスルを中心に刺激できるため、腰に余計なストレスをかけずに姿勢保持力を高められます。

特にドローインは寝たまま行えるため、腰痛初期の方でも無理なく実践できます。

「痛みがあるのに無理をする」は逆効果

「多少の痛みは我慢すべき」と考える方もいますが、腰痛の場合はその判断が逆効果になることがあります。

筋トレ中に痛みを感じたら、それは体からのサイン。

無理に続けることで、症状が悪化するリスクが高まります。

筋肉・関節の炎症が悪化する可能性

筋トレによって体を動かすことは腰痛改善に有効ですが、「痛みが強く出ている最中」に無理をすると、筋肉や関節にかかる負担が過剰となり、炎症を悪化させる原因になります。

とくに腰まわりの筋膜や椎間関節は炎症を起こしやすく、一度悪化すると慢性化しやすいため注意が必要です。

炎症が強い状態では、まずは安静やストレッチに切り替える判断が大切です。

一時的な我慢が長期的なダメージに

その場の痛みを「根性」で乗り切ってしまうと、筋肉や神経が損傷して、かえって治りが遅くなることがあります。

さらに無理を重ねることで、姿勢や動きのクセが悪化し、別の部位へ負担が広がるケースも少なくありません。

腰痛は「早めのケア」が肝心です。

一時的に休んでも、長い目で見ればトレーニング効果を最大限に引き出せます。

痛みが出たら一度中止する判断が必要

筋トレ中に「違和感」や「鋭い痛み」を感じた場合は、すぐに中止する勇気を持ちましょう。

その痛みが筋肉痛なのか悪化のサインなのかを見極めるのは簡単ではありません。

迷ったときは一度トレーニングを中断し、日常動作での痛みや違和感が続くようであれば、専門家に相談するのが最も安全です。

正しい判断が、継続と回復への近道になります。

準備運動やストレッチを怠らない

筋トレを始める前に準備運動やストレッチをせずにいきなり動き出すのは、ケガや腰痛悪化のリスクを高める危険な習慣です。

とくに腰痛持ちの方は、筋肉と関節を「温める」「ゆるめる」ステップを飛ばさないことが重要です。

冷えた筋肉に負荷をかけるとケガのリスク

冷えた筋肉はゴムのように硬くなり、急な伸縮に耐えられずに傷つきやすくなります。

たとえば、いきなりスクワットやヒップリフトを始めると、腰・股関節・太ももに負担が集中し、肉離れや関節痛を引き起こすリスクがあります。

とくに朝一番や長時間座ったあとなどは、軽い準備運動で体を目覚めさせてからトレーニングに入るようにしましょう。

動的ストレッチで筋肉と関節を温める

準備運動としておすすめなのが「動的ストレッチ」です。

これは反動をつけずにゆっくり関節や筋肉を動かすストレッチで、体を温めながら可動域を広げる効果があります。

たとえば、股関節を回す・膝を抱えて胸に近づける・その場で軽く足踏みをするなど、シンプルな動きで構いません。

筋トレ前に5分ほど取り入れるだけで、ケガ予防とパフォーマンス向上に役立ちます。

呼吸を整えた状態でスタートするのが理想

焦って始めると、呼吸が浅くなり、筋肉が緊張したまま動き始めることになります。

呼吸が整っていない状態では体幹の力も入りづらく、姿勢が崩れたり、無意識に力んだりしてフォームが乱れやすくなります。

準備運動の最後に、深呼吸を2〜3回行い、リラックスした状態で筋トレをスタートすると、余計な力が抜けて正しいフォームを保ちやすくなります。

習慣化|腰痛予防のために筋トレを続けるコツ

腰痛改善のためには「一度きりの運動」ではなく、「続けること」が何より大切です。

とはいえ、毎日きっちり運動する必要はありません。

無理のない頻度とモチベーションの維持方法を知っておくことで、誰でも腰痛予防のための筋トレを長く習慣にすることができます。

週2〜3回でOK。継続が最重要

腰痛改善のための筋トレは、毎日やらなくても効果が出ます。

むしろ、適度な間隔で継続することで、体への負担を最小限にしながら、効果的に筋力を高めていくことが可能です。

毎日やらなくても効果は出せる

「腰痛改善のためには毎日トレーニングしないと意味がない」と思っている方も多いですが、実はそうではありません。

体幹や股関節まわりの筋肉は、週2〜3回の刺激でも十分に効果が出るとされています。

継続できる範囲で取り組むことの方が、長期的な成果につながります。

休息を挟むことで筋肉の回復が進む

筋肉は、トレーニング中ではなく休んでいる間に強くなります。

特に腰まわりの筋肉は、普段の生活でも使われる頻度が高いため、過度な負荷をかけすぎると逆に疲労が蓄積します。

筋トレの翌日は軽いストレッチやウォーキングなどに切り替えて、筋肉の修復と再生を促しましょう。

「やりすぎ」での悪化を防げる

毎日筋トレをしてしまうと、疲労の蓄積やフォームの乱れが起こりやすくなり、かえって腰痛を悪化させる可能性があります。

特に痛みが残っている状態で無理をすると、炎症や筋肉の緊張が強まり、慢性化するリスクも。

効果を焦らず、あくまでコツコツ続けることが、腰痛改善の最短ルートです。

モチベーション維持には「記録」が効く

腰痛改善のための筋トレは、「やればやるほど変わる」けれど「続けることが難しい」のが現実です。

そこで有効なのが、記録という習慣。

数字やメモで成果が見えると、やる気を保ちやすくなり、継続につながります。

トレーニング日誌・アプリが継続の鍵

「今日は何をやったか」「痛みの強さはどうだったか」などを記録することで、日々の積み重ねが明確になります。

ノートに手書きするのも良いですし、無料のトレーニングアプリやメモアプリを活用するのもおすすめです。

記録が残ることで、たとえ少しずつでも「自分が続けている」という実感を得ることができ、サボり防止にもつながります。

数字で成長が見えるとやる気が続く

「10回できなかった種目が15回できるようになった」「週2回が習慣になった」など、小さな成長でも数字で確認できると、モチベーションがぐっと高まります。

人間は見える成果があると続けやすくなるものです。

最初は無理のない目標設定から始め、少しずつ数字を積み上げていくことが、継続のカギになります。

成果が実感できると痛み改善にも前向きになれる

毎日のトレーニングと記録の積み重ねによって「腰の痛みが軽くなってきた」「朝の動きがスムーズになった」などの変化に気づけるようになります。

痛みの改善を自分自身で実感できると、「このまま続けよう」という気持ちが強まり、さらに前向きな行動につながります。

記録はただの数字以上に、自信と希望の源になるのです。

痛みや体調の変化は日記で管理

腰痛の改善には、筋トレの継続だけでなく、日々の体調や痛みの変化を把握することが重要です。そこでおすすめなのが症状日記。

シンプルな記録を習慣化することで、自分の体を客観的に見つめる力が養われ、腰痛との付き合い方も変わってきます。

痛みの出るタイミングを記録できる

「どの動作で痛みが出たのか」「どの時間帯がつらかったか」などを記録しておくことで、自分の痛みのパターンが見えてきます。

たとえば「長時間座った翌日に痛みが強くなる」「雨の日は鈍痛が出やすい」など、痛みの傾向を知ることは、予防や対策に直結します。

日付・時間・痛みの強さ(0〜10段階)などを簡単にメモするだけでもOKです。

医療機関での相談時にも有効

整形外科や整骨院などで腰痛を相談する際に、症状の記録があると診察がスムーズになります。

「いつから・どこが・どんなふうに痛いのか」が具体的に伝われば、より的確な診断や指導が受けられる可能性が高まります。

医師や施術者は患者さん自身の主観的な感覚も非常に重視するため、記録はそのまま治療の質を高める材料になります。

改善傾向が見えることで安心感が生まれる

「最初は5だった痛みが、今は3に下がっている」など、記録を続けることで改善の兆しが見える化されます。

こうした客観的な変化は、モチベーションを高めるだけでなく、不安や焦りを和らげる心理的効果もあります。

痛みがある時期でも「よくなってきている実感」があるだけで、前向きにトレーニングを続けられるようになります。

Q&A|腰痛×筋トレに関するよくある質問

腰痛を改善したくて筋トレを始めたいけれど、

「これって大丈夫?」

「どうすればいいの?」

という不安はつきもの。

ここでは、よく寄せられる質問に国家資格トレーナーの視点でお答えします。

Q1:筋トレで腰痛が悪化することはありませんか?

A、正しい種目とフォームを守れば、悪化することはほとんどありません。

ただし、反動を使った腹筋運動や、過剰な負荷・無理なフォームでの筋トレは腰に負担をかける原因になります。

まずは体幹を中心とした自重トレーニングから始め、痛みがある場合は一度中止して様子を見ましょう。

Q2:筋トレは毎日やるべきですか?

A、週2〜3回で十分に効果が出ます。

筋肉には回復のための「休息」も必要です。毎日やるよりも、筋肉痛や疲労がない日に集中して行う方が、結果的に効率よく鍛えられます。

継続を重視しましょう。

Q3:腰痛があってもスクワットをして大丈夫ですか?

A、フォームを守ればOK。特にワイドスクワットがおすすめです。

腰痛持ちの方は、通常のスクワットよりも「足幅を広げる」ワイドスクワットが安全です。

背中を丸めず、股関節から曲げる意識で行えば、腰にかかる負担を減らしつつ下半身を強化できます。

Q4:筋トレとストレッチはどちらを優先すべきですか?

A、両方大切ですが、ストレッチは「準備」と「回復」の意味で先に行いましょう。

筋トレの前に動的ストレッチを入れるとケガの予防になります。

筋トレ後には静的ストレッチで筋肉をゆるめ、疲労回復を促すのが理想です。

Q5:どのくらいで腰痛に効果が出てきますか?

A、個人差はありますが、早ければ2〜4週間で姿勢や動作の変化を感じられます。

筋力はゆっくり着実に付いてくるものです。

記録をつけながら変化を見ていくと、小さな改善にも気づけるようになります。

大切なのは「継続すること」です。

まとめ|腰痛改善のカギは正しい筋トレを自宅で継続すること

腰痛の多くは、筋力の低下や姿勢の崩れによって引き起こされます。

正しい筋トレを習慣化することで、体を支える力がよみがえり、腰への負担を減らすことができます。

とくに今回ご紹介した種目は、道具不要・自宅で安全に取り組めるものばかり。最初は週2〜3回、無理のないペースで構いません。

「痛みを我慢する生活」から「動ける体づくり」へ。

今日からあなたも、一歩を踏み出してみませんか?

👉まずは1種目、ドローインから始めてみましょう。あなたの腰は、きっと変わります。