「筋トレで腰を痛めた」そんな経験はありませんか?

実は、その原因の多くは筋トレ自体ではなく、フォームの崩れや種目の選び方にあります。

本記事では、国家資格を持つトレーナーが、腰痛を引き起こす具体的な原因と正しい対処法を徹底解説。

安全に効果を出すための筋トレ戦略を、エビデンスに基づいてわかりやすくお伝えします。

筋トレが腰痛の原因に?正しいフォームと対策で痛みを防ぐ方法

「筋トレで腰を痛めた…」

そんな経験はありませんか?

実は、その原因の多くは筋トレ自体ではなく、フォームの崩れや種目の選び方にあります。

本記事では、国家資格を持つトレーナーが、腰痛を引き起こす具体的な原因と正しい対処法を徹底解説。

安全に効果を出すための筋トレ戦略を、エビデンスに基づいてわかりやすくお伝えします。

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレを体系的にまとめた完全ガイド』の中でも、「筋トレによる腰痛悪化の原因」に関する内容を深掘りした構成となっています。

筋トレで腰痛になる原因は「フォーム・部位・回復不足」の3つ

「筋トレで腰を痛めた」

「続けていたら腰痛が悪化した」

そうした声の多くは、トレーニングそのものではなく、やり方の問題によるものです。

特に、①フォームの乱れ、②鍛える部位の偏り、③回復不足は、腰痛を引き起こす三大要因です。

この章では、最も重要な要因である「フォームのミス」について、具体例を交えて解説します。

間違ったフォームでの筋トレが腰を痛める最大の要因

最も多い腰痛の原因は「フォームの崩れ」にあります。

正しい筋トレでも、フォームが乱れると腰椎や骨盤に過剰な負担がかかり、慢性的な痛みの引き金になります。

とくにスクワットや背筋トレーニングでは、代償動作によって腰が過剰に働いてしまうことが多く注意が必要です。

骨盤・腰椎の不安定な動きが椎間板に過剰な圧力をかける

フォームが乱れると、骨盤や腰椎のアライメントが崩れやすくなります。

本来、腹圧を高めて体幹を固定することで腰椎は守られるべきですが、フォームミスがあるとこの安定性が失われます。

不安定な動作のなかでトレーニングを繰り返すことで、椎間板や椎間関節に不均等な圧力がかかり、炎症や損傷のリスクが高まります。

スクワットや背筋種目で代償動作が起きやすい

スクワットやバックエクステンションなどの複合種目では、股関節や胸椎が正しく動かない場合、腰椎が代償的に動いてしまいます。

この代償動作は、腰が本来動かなくていい方向に動くという状態で、筋トレ中のエラーとして頻出します。

特に初心者では、柔軟性の低さや意識不足から胸椎が使えず、結果として腰椎に負担が集中する傾向があります。

フォームの乱れは痛みだけでなく効果の低下も招く

正しいフォームが保てていないと、ターゲットとする筋肉に十分な刺激が入りません。

本来鍛えたいはずの部位ではなく、腰や別の筋群が代償的に働き、トレーニング効果が半減する可能性があります。

結果として「痛みが出る」「筋肉もつかない」という悪循環に陥りやすくなり、腰痛の慢性化にもつながります。

鍛える部位の偏りが「筋バランスの崩れ」に

筋トレによる腰痛は「鍛え方の偏り」からも引き起こされます。

特定の部位ばかりを鍛えることで、筋力バランスが崩れ、姿勢の維持や動作の安定性が損なわれます。

特に体幹部のインナーマッスルを軽視すると、見えないところで腰に負担がかかりやすくなるのです。

腹筋だけ、背筋だけの偏った鍛え方はNG

「腹筋だけ鍛えていれば体幹が安定する」といった誤解は危険です。

体幹は前後左右上下の筋肉がバランスよく働くことで安定します。

腹直筋だけ・脊柱起立筋だけという一方向的なトレーニングでは、姿勢保持に必要な支持力が偏ってしまい、結果として腰椎にかかるストレスが増えてしまいます。

体幹の支持筋(腹横筋・中臀筋など)の弱化が腰痛の引き金になる

腰部を安定させる役割を果たすのは、腹横筋や多裂筋といった「深層筋」と、骨盤を支える中臀筋などの「側方支持筋」です。

これらの筋肉が弱くなると、骨盤が前後左右にブレやすくなり、腰椎が過剰に動かされて痛みの引き金になります。

見た目に現れにくい筋肉ほど、腰痛予防には重要な役割を果たしているのです。

筋バランスの崩れは姿勢の崩壊→慢性腰痛に直結

筋肉のバランスが崩れると、姿勢全体にも悪影響を及ぼします。

例えば、腹筋群が過剰で背筋群が弱いと骨盤が後傾し、腰椎の湾曲が減少(フラットバック)して腰への負担が増加します。

一方、背筋ばかり鍛えると骨盤前傾が強くなり、反り腰からくる腰痛を引き起こしやすくなります。

このように、局所的な筋トレではなく「全体の筋バランス」を考えることが腰痛予防の鍵です。

疲労や柔軟性不足も腰痛を引き起こす要因に

筋トレの「やりすぎ」や「ケア不足」も、腰痛の大きな引き金になります。

トレーニングによって疲労した筋肉を回復させる時間が不足すると、炎症が悪化し、腰部への負担が増します。

さらに柔軟性が不足していると、正しい動作ができず代償動作が起こりやすくなるため、怪我のリスクも高まります。

回復できないうちに筋トレを重ねると炎症が悪化

筋トレによって微細な筋損傷が生じるのは正常な反応ですが、回復しきらないうちに負荷をかけ続けると、慢性的な炎症状態に陥りやすくなります。

特に腰部周囲は姿勢保持のために常に働いているため、回復が追いつかないと深部組織に疲労が蓄積され、痛みとして現れます。

週に何度も連続して腰に刺激が入るようなメニュー構成は避け、休息日を確保することが重要です。

ハムストリングや腸腰筋の硬さが腰椎の代償動作につながる

ハムストリングが硬いと骨盤が後傾しやすくなり、スクワットは腰椎が丸まる原因になります。

また、腸腰筋の柔軟性が低下すると骨盤が前傾し、反り腰が強くなって腰椎へのストレスが増加します。

これらの筋が硬いままだと股関節の可動域が制限され、本来動くべき部分が動かず、結果として腰が代償的に動いてしまうのです。

柔軟性と回復力が腰痛の予防には不可欠

筋トレの成果を出すうえで重要なのは「負荷」だけでなく「回復と柔軟性」です。

ストレッチや適切な休養によって筋肉と関節の状態を整えることが、ケガの予防とパフォーマンス向上の両方に直結します。

腰痛予防のためには、筋力・安定性に加えて「筋のしなやかさ」と「リカバリー力」の両立が欠かせません。

なぜ筋トレが腰痛を引き起こすのか?

筋トレが腰痛の原因になるのは、トレーニングそのものではなく、身体の構造と役割を無視した動かし方にあります。

特に腰部は「動かす場所」ではなく「支える場所」であり、本来の役割を逸脱した動作が痛みを招くのです。

この章では、腰がなぜ痛くなるのか、その「身体構造の理由」に着目して解説します。

腰部は本来「安定性」が求められる部位

腰椎(ようつい)は、本来あまり動かさずに「安定させる」ための関節です。

しかし筋トレ中に他の部位が正しく動かないと、腰が代わりに過剰に動かされ、腰痛の原因になります。

まずは「腰を安定させる」という基本構造を理解することが重要です。

腰椎は動かすのではなく、固定して支える部位

腰椎は、頸椎や胸椎と比べて可動域が狭く、「安定性」が役割の中心です。

本来は骨盤・胸郭・股関節などの周辺部位が動くことで、腰はその中心を支える土台として機能します。

それにもかかわらず、筋トレ中に腰を大きく動かすようなフォームを取ると、本来の役割から逸脱し、過剰な負荷がかかります。

実際に、Panjabi(1992)の研究では、脊柱の安定性は「受動的構造」「能動的筋系」「神経制御系」の三要素の協調によって維持されると提唱されており、腰椎が単独で安定性を確保することは困難であると報告されています(pubmed)

🔎論文情報:

The stabilizing system of the spine.PartI.Function,dysfunction,adaptation,andenhancement(1992年)/PanjabiMM

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1490034/

胸椎や股関節が動かないと代わりに腰が過剰に動く

スクワットやバックエクステンションなどの動作では、胸椎の伸展や股関節の屈曲・伸展が必須です。

しかし、これらの部位が硬い・動かない状態だと、動作の代わりを腰でこなしてしまい、「代償動作」が起こります。

結果的に腰椎が過剰に動かされ、椎間板や椎間関節、周囲の筋膜に無理なストレスがかかります。

安定性を失うと、椎間板や靭帯に大きな負担がかかる

腰椎が本来の安定性を発揮できないと、代わりに周囲の靭帯や椎間板が衝撃を吸収する役割を担うことになります。

特に、腹圧が抜けた状態でのトレーニングや、体幹がぐらついたままの動作では、腰椎がミリ単位でズレ続け、慢性炎症の原因になります。

体幹の安定性を欠いたまま動作を繰り返すことは、構造的な破綻を招くリスクが非常に高いのです。

筋肉のアンバランスが腰への負担を増大させる

腰を支えるのは「骨」ではなく「筋肉」です。

その筋肉がうまく連携できていなかったり、インナーとアウターのバランスが崩れていると、腰椎は支えられなくなり、痛みを引き起こします。

腰痛を防ぐには、筋肉の強さだけでなく連動性とバランスが不可欠です。

インナーが弱くアウターばかり使うと姿勢が崩れやすい

腹直筋や脊柱起立筋といったアウターマッスルばかりを鍛えても、体幹は安定しません。

本来、姿勢保持の役割を担っているのは、腹横筋・骨盤底筋群・多裂筋などのインナーマッスルです。

これらが働かずにアウターだけで動こうとすると、身体の軸がブレて、結果として腰部にストレスが集中します。

腹横筋や多裂筋が使えないと腰椎を支えきれない

腹横筋は「天然のコルセット」とも呼ばれ、腰椎の安定性を保つ上で最も重要な筋肉の一つです。

同様に、多裂筋は椎骨間の細かい安定をコントロールしており、これらが機能していないと腰椎は構造的に不安定になります。

実際に、大阪市立大学(現・大阪公立大学)の研究グループは、体幹筋の状態と腰痛との関連を世界で初めて大規模データで検証し、「体幹筋量の減少が腰痛の重症化や生活の質の低下と有意に関連する」ことを明らかにしました。

この研究は国際腰椎学会(ISSLS)で優秀論文賞を受賞し、国際的にも高く評価されています(https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-05904-7)

機能低下がある状態で高負荷トレーニングを行えば、支える力が不足し、椎間板や靭帯に直接負担がかかるようになります。

🔎 論文情報:

Ikemoto T, Miyakoshi N, Hongo M, et al.

Low back pain and lumbar spine muscle morphology: a cross-sectional study of 516 community-dwelling older adults.

Eur Spine J. 2020;29(3):557–563.

(https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-05904-7)

筋肉の連動性が乱れることで腰への負担が集中

人間の動作は一つの筋肉だけでなく、複数の筋群が連動することで成り立っています。

例えば、スクワットでは足・お尻・背中・腹部が連携して初めて安全に動作できます。

ところが、この連動性が乱れると、本来一部が担うべき負荷を腰だけが受け持つ形となり、過負荷によって痛みが発生しやすくなります。

バランスだけでなく動作全体の協調性も、腰痛予防に欠かせない視点です。

正しい動作習得には神経系のトレーニングが必要

筋トレは単に筋肉を鍛えるだけでなく、「動きを学ぶ」神経系のトレーニングでもあります。

とくに初心者は、筋力よりもまず正しい動作を習得しなければ、代償動作や姿勢の乱れを招き、腰への負担が増してしまいます。

動作の質を高める意識と反復が、腰痛の予防と改善につながります。

筋トレは「筋力」だけでなく「動作学習」でもある

筋トレというと「重さに耐える筋力」を連想しがちですが、実際には「動作を繰り返し学習するプロセス」でもあります。

脳と筋肉が連携して動作を記憶し、効率的なフォームを自動化するまでには、繰り返しの反復と適切な刺激が必要です。

この動作学習を軽視すると、力はあるのにフォームが悪いというアンバランスが生じ、結果的に腰に負担がかかりやすくなります。

初心者ほど間違った動作が習慣化しやすい

トレーニング初心者は筋肉のコントロールが未熟で、正しいフォームを再現するための動作パターンが確立されていません。

そのため、最初の段階で間違った動き方を身につけてしまうと、それが習慣化し、無意識のうちに腰へ過剰な負担をかける原因になります。

初期段階ほど「動作の質」に注意を払い、低負荷で丁寧に動作を学ぶことが重要です。

正しい動きを意識して反復することで改善される

人間の神経系は「意識的な反復」によって変化し、より効率的な運動パターンを形成します。

正しい動きを繰り返すことで脳と身体の協調性が高まり、フォームが安定していきます。

これはフォームの癖直しにも有効であり、動きの質が改善されれば、腰への負荷分散も自然に達成されます。

筋トレは筋力のためだけでなく、「動作の再教育」のためにも使える強力なツールなのです。

筋トレで腰痛を引き起こしやすいNG動作

筋トレが原因で腰痛を発症する場合、その多くはフォームエラーによるものです。

実際に多くの方が間違ったフォームで行いやすい代表的な種目と動作エラーを取り上げながら、

「どこに負担がかかるのか」

「なぜ腰が痛くなるのか」

を具体的に解説していきます。

スクワットでの腰痛|膝が前に出る・骨盤が丸まる

スクワットは下半身強化の代表的な種目ですが、腰痛の訴えが多いエクササイズのひとつでもあります。

その多くは、骨盤や体幹の不安定さ、股関節の使い方を誤ることによって、腰部に過剰なストレスがかかることが原因です。

ここではよくあるエラーの具体例を解説します。

骨盤後傾と体幹前傾不足により腰椎が丸まって負担集中

スクワット中に骨盤が後傾し、体幹が垂直に近いまま沈み込むと、腰椎が丸まりやすくなります。

この姿勢は「バットウィンク」と呼ばれ、椎間板や腰椎周囲に過剰な剪断力が加わり、腰痛のリスクが高まります。

股関節がうまく屈曲していない状態で膝だけが曲がると、上半身の角度が保てず、結果的に腰椎が犠牲になる形で負担を受けます。

股関節を使えず、膝や腰が代償的に動きやすい

スクワットでは本来、股関節の屈曲・伸展を主導にして動作する必要があります。

しかし、股関節の柔軟性や意識が不足すると、膝が先に前へ出たり、腰を反らせて無理やり沈み込むような代償動作が起こりやすくなります。

このようなエラーが積み重なることで、膝関節や腰椎に慢性的な負荷がかかり、痛みへとつながっていきます。

重量よりもフォームの徹底が重要

スクワットで腰を痛める人の多くが「重さ」にこだわりすぎて、フォームを疎かにしています。

しかし、負荷を上げる前に正しい動作パターンを習得し、姿勢と関節の連動性を確保することが何より重要です。

特に初心者は、自体重スクワットや軽負荷ダンベルから始めて、フォームを意識した丁寧な反復を優先しましょう。

バックエクステンション|胸椎が動かず腰椎が過剰に反る

バックエクステンション(背筋トレーニング)は、正しく行えば体幹の強化に有効ですが、間違ったフォームでは腰を痛めるリスクが高い種目です。

特に「胸椎が使えず腰だけで反っている」状態では、腰椎へのストレスが集中します。

このセクションでは、よくあるエラーの具体例と正しい改善ポイントを解説します。

胸椎が伸びないと腰椎で反る代償が起きる

本来、バックエクステンションは「胸椎〜股関節」全体を連動させて動くエクササイズです。

しかし、胸椎が硬くて伸展できない場合、腰椎だけで反ろうとする代償動作が発生し、腰椎に過剰な伸展ストレスが加わります。

これは背中全体を反っているように見えても、実際には腰で無理やり反っている状態であり、慢性腰痛や椎間関節障害のリスクを高めます。

実際に、2017年に発表された信頼性の高い複数の研究をまとめた調査では、腰椎を過剰に反らせるような動きや体幹の動作がうまくコントロールできていないことが、腰痛の一因になると報告されています(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28451436/)

🔎 論文情報:Schellenberg F, Schmid N, Häberle R, Hörterer N, Taylor WR, Lorenzetti S.

Loading conditions in the spine, hip and knee during different executions of back extension exercises.

BMC Sports Sci Med Rehabil. 2017 Apr 24;9:10.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28451436/

腹圧が抜けたまま反らすと腰椎へダイレクトに負荷がかかる

腹圧(お腹の内側の圧力)は体幹を安定させる役割を果たしますが、バックエクステンション中に腹圧が抜けていると、腰椎が完全に無防備な状態になります。

このときに身体を反らせると、椎間関節や椎間板が直接的に圧迫され、痛みや違和感が出やすくなります。

腹筋に軽く力を入れて腹圧をキープしながら、上体を持ち上げることが腰の保護には不可欠です。

腰で上げるフォームは痛みのリスクが高い

「上体を高く上げよう」と意識しすぎると、無意識のうちに腰を反るフォームになってしまいがちです。

特に初心者は、背中の筋肉を使えていない状態で、腰椎の動きだけで持ち上げてしまう傾向があります。

この腰で上げるフォームは、筋トレの効果が落ちるだけでなく、腰痛の原因にもなります。

可動性は無理に出すのではなく、胸椎・股関節をしなやかに使う意識が重要です。

タオルラットプルダウン|胸椎が動かず腰椎で代償

タオルラットプルダウンは、自宅でも取り組みやすい背中のトレーニングですが、実はフォームを誤ると腰に大きな負担をかけるリスクがあります。

とくに胸椎がうまく動かせない人は、引く動作の際に腰を反らせて代償してしまう傾向が強く、慢性的な腰痛につながりかねません。

ここでは、タオルラットプルダウンにおける典型的なエラーと対策を解説します。

胸椎の可動域が不足すると、腰を反らせてしまう

ラットプルダウン動作では、胸椎の伸展(背中を自然に反らす動き)がスムーズに行えることが前提です。

しかし、胸椎が硬いまま動作を行うと、代わりに腰椎を無理に反らせて背中全体を動かしたように見せてしまう代償動作が起こります。

このようなフォームでは、ターゲットである広背筋の収縮効率が低下し、逆に腰部へのストレスが過剰になります。

腹筋が緩むことで骨盤が前傾しやすくなる

タオルラットプルダウン中に腹筋への意識が抜けると、骨盤が過度に前傾し、腰椎が強く反る姿勢になります。

この姿勢では、腹圧が抜けて体幹が不安定になり、腰が反り腰の状態で固定されるため、椎間関節への負荷が増加します。

フォームを安定させるには、引く動作と同時にお腹に軽く力を入れ、骨盤と肋骨の位置関係を意識することが重要です。

正しいフォームには胸郭と体幹の柔軟性が不可欠

タオルラットプルダウンで腰に負担をかけず、狙った筋肉にしっかり刺激を入れるには、胸郭(肋骨まわり)のしなやかさと体幹の安定性が必要です。

胸郭が硬いと肩甲骨がスムーズに動かず、腕主導の動作になってしまいます。

また、体幹が不安定だと動作の軸がブレてしまい、結果として腰を反らせるフォームになりがちです。

定期的なモビリティエクササイズとコアトレーニングを取り入れることで、安全かつ効果的に実施できます。

レッグレイズ|骨盤が動き腰椎が浮いてしまう

レッグレイズは腹筋トレーニングとしてよく用いられる種目ですが、実は腰痛を引き起こしやすい種目のひとつです。

特にフォームを誤ると、足を下げる動作で骨盤が前傾し、腰椎が浮いてしまうため、腰への負担が一気に増します。

このセクションでは、レッグレイズ時に起きやすいNGフォームとその改善ポイントを解説します。

足を下げるときに腹圧が抜けると腰椎が反りやすい

レッグレイズで足を下ろす際、腹圧をしっかり保てていないと骨盤が前傾し、腰椎が反る反り腰の状態になります。

この姿勢では、腹筋への負荷が逃げてしまい、代わりに腰椎や腰部の筋膜が過剰に引き伸ばされてしまいます。

正しいフォームを維持するには、常にお腹に軽く力を入れ、腰が床から浮かないよう意識しながら動作を行うことが重要です。

腹直筋だけで動かすと代償が起きやすい

レッグレイズは一見すると腹直筋(シックスパックの筋肉)で足を持ち上げる動作に見えますが、実際には骨盤や体幹全体の安定性も必要とされます。

腹直筋だけに頼ってしまうと、骨盤の位置が不安定になり、足を動かすたびに腰椎が浮いたり反ったりする代償動作が起こりやすくなります。

インナーマッスルや股関節の連動も意識することで、より安全で効果的なトレーニングが可能になります。

ドローインと骨盤後傾を意識すると安全性が高まる

レッグレイズで腰の負担を減らすには、「ドローイン(腹をへこませる動作)」と「骨盤後傾(骨盤を軽く丸める動作)」のセットが有効です。

これにより腹横筋や骨盤底筋が活性化し、腰椎が安定した状態を保てるようになります。

特に初心者や腰痛持ちの方は、足を完全に下げず、腰が浮かない範囲で動作を止めるようにすることで、リスクを抑えながら効果的な刺激を得られます。

自己流の筋トレが原因で腰痛を引き起こすケースは非常に多いです、種目・フォーム・回数設定など、複合的な要因が関係します。

腰痛対策としての筋トレ全体を俯瞰して見直したい方は、『腰痛×筋トレの進め方を包括的に解説した完全ガイド』をご参照ください。

腰痛を予防・改善する正しい筋トレ戦略

腰痛を予防・改善しながら安全に筋トレを行うためには、単に筋肉を鍛えるだけでなく、可動域や体幹の安定性にも着目した戦略的なアプローチが必要です。

ここでは、実際に現場で効果的とされているコンディショニングやトレーニング法を具体的に紹介します。

胸椎モビリティ改善に「ストレッチポールエクササイズ」

胸椎の動きが硬くなると、スクワットやラットプルダウンなどで腰椎が代償的に動きやすくなり、腰痛のリスクが高まります。

そこで有効なのが、ストレッチポールを活用したモビリティエクササイズです。

日常的に行うことで、胸椎の可動性と胸郭の柔軟性が向上し、正しいフォームの習得をサポートします。

胸椎の伸展可動域を高め、腰椎の代償を抑える

胸椎は本来、前後にしなる柔軟性を持っていますが、長時間のデスクワークや猫背姿勢が習慣化していると、その可動域が大きく制限されます。

その結果、筋トレ中に胸椎が十分に伸展せず、代わりに腰椎が反ってフォームを補う代償動作が起こります。

実際に、2022年に発表された信頼性の高い複数の研究をまとめた調査では、ストレッチポールを活用した胸椎エクササイズが体幹機能を即時的に改善し、柔軟性と可動性の向上に寄与することが示されています。

この研究では、半円型のストレッチポールを使用した短時間のストレッチだけでも、動作の安定性が高まり、腰への負担軽減が期待できると報告されています(DOI: 10.1589/jpts.34.365)

ストレッチポールを使ったエクササイズは、胸椎の動きを促進し、腰部への不必要なストレスを軽減するうえで非常に効果的です。

🔎論文情報:

Kimura T, et al. “Immediate effects of stretching on trunk functions using a half-cut stretch pole”

掲載誌: Journal of Physical Therapy Science (2022)

DOI: 10.1589/jpts.34.365

PDFリンク: J-Stage

呼吸と連動させて胸郭の柔軟性を高める

胸椎の動きは呼吸と密接に関係しています。

ストレッチポール上で大きく息を吸って吐く動作を繰り返すことで、肋骨まわりの筋肉や関節が緩み、胸郭の柔軟性が高まります。

胸郭の柔軟性が向上すれば、肩甲骨の可動域も広がり、全体的に上半身の動作がスムーズになります。

これは結果として腰部の代償動作を減らすことにもつながります。

ラットプルダウンやプッシュアップ前の準備に有効

胸椎モビリティの改善は、ラットプルダウンやプッシュアップといった種目のパフォーマンスにも直結します。

トレーニング前にストレッチポールで胸椎を伸ばしておくことで、正しい姿勢を保ちやすくなり、肩甲骨や背中の筋肉をより効率的に使えるようになります.

特に巻き肩や肩関節の詰まり感がある人は、事前のストレッチポールエクササイズを習慣化することで、腰を反らせる悪い癖の改善にもつながります。

体幹の安定性向上に「ドローイン+バードドッグ」

腰痛予防・改善において最も重要なのが「体幹の安定性」です。

その中でも、腹横筋や多裂筋などの深部筋(インナーマッスル)を適切に働かせることが、腰椎の構造的な安定に直結します。

ここでは、自宅で安全にできる基本エクササイズ「ドローイン」と「バードドッグ」の組み合わせを紹介します。

腹横筋・多裂筋を活性化し、腰椎の安定性を高める

腹横筋は「天然のコルセット」とも呼ばれる体幹深部の筋肉で、多裂筋は椎骨間の細かな安定を司る重要な支持筋です。

これらが適切に働くことで、腰椎をぐらつかせずに安定させ、椎間板や靭帯への不要なストレスを軽減できます。

ドローインは腹横筋を、バードドッグは多裂筋を優先的に活性化できるため、この2つのエクササイズをセットで行うことで、腰の安定性が大きく向上します。

実際に、2022年の研究では、ドローインの実施姿勢によって筋厚と体幹のバランス比に有意な変化が見られたことが報告されています。(https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S021951942240005X)

このことからも、ドローインが単なる“お腹を引っ込める”動作ではなく、体幹の機能的な強化に効果的な方法であるといえます。

🔎 論文情報:

Park C, Cha Y, Kim K, Park I, Oh W, Kang S, Lee C, Yoon S.

Differential effects of the abdominal draw-in maneuver in different positions on muscle thickness and balance ratio in nonsymptomatic adults.

Journal of Mechanics in Medicine and Biology. 2022; Vol. 22, No. 03.

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S021951942240005X

さらに、アスレティックPTが提供する臨床現場のレビューでも、ドローインやバードドッグのような低負荷の安定化エクササイズが、体幹支持力の改善と腰痛の再発予防に効果的であると報告されています。

日常生活動作の質向上にもつながるため、幅広い層に推奨される基本トレーニングです。

(出典:AthleticPT.com–CoreStabilizationExercisesforLowBackPain)

初心者でも安全に実践可能

ドローインもバードドッグも、自体重のみで行えるため、腰痛に不安のある方や高齢者でも安心して取り組めます。

強い負荷をかけずにインナーマッスルを刺激できるため、筋力に自信がない方でも腰部を守る「筋肉の土台」をつくることが可能です。

また、寝たままや四つ這いで行うので、フォームの確認がしやすく、動作のコントロールも習得しやすいのが特長です。

自重で体幹深部を鍛えられる優れた基本トレーニング

これらのエクササイズは特別な器具を使わず、自重のみで実践できる点が大きなメリットです。

腰に過度な負担をかけることなく、体幹深部の安定性を高める基礎作りに最適なトレーニングといえます。

特にトレーニングの前段階やリハビリ、再発予防などの場面では、体幹の再教育として導入されることも多く、効果・安全性の両面で評価されています。

体幹と肩甲帯の安定に「プッシュアップ」

プッシュアップ(腕立て伏せ)は胸や腕の筋トレというイメージが強いですが、実は体幹や肩甲帯(けんこうたい:肩甲骨まわりの構造)の安定化にも非常に優れた効果があります。

正しいフォームで行えば、腹筋群・前鋸筋・広背筋といった体幹と肩甲帯の連携が強化され、腰や肩への負担も軽減されます。

ここでは、腰痛予防の観点から見たプッシュアップの利点を解説します。

前鋸筋・腹筋群・広背筋を連動的に使うことで体幹安定性UP

プッシュアップでは、単に腕を動かすだけでなく、体幹と肩甲帯の筋群を同時に働かせる必要があります。

特に前鋸筋(肩甲骨を安定させる筋肉)、腹筋群(腹横筋や腹直筋など)、広背筋(背中の大きな筋肉)が連動して働くことで、上半身の安定性が大きく向上します。

この連動性は、体幹をブレさせずに動作する能力を育み、腰への不要なストレスを防ぐことにもつながります。

姿勢保持や胸椎沈み込み防止にも有効

プッシュアップでは、フォームが崩れると肩甲骨が浮きすぎたり、胸椎が沈み込んでしまいがちです。

このとき、体幹がしっかり機能していれば、姿勢を保持しながら動作することができ、胸椎の過度な沈み込みも防げます。

正しい姿勢で行うことで、肩甲帯を安定させ、肩や首まわりの負担軽減にも貢献します。

自重で全身をコントロールする基礎種目

プッシュアップは、自重のみで行う全身運動の中でも特に姿勢とコントロールが重要視される種目です。

腰を反らせず、一直線の姿勢を保ちながら動作することで、体幹・肩・股関節が連動した統合的な筋活動が求められます。

特別な器具がなくても実施でき、レベルに応じて強度調整も可能なため、腰痛予防の基礎づくりとして広く活用できます。

股関節主導の動きに切り替える「ワイドスクワット」

スクワットは下半身を鍛える代表的な種目ですが、フォームを誤ると腰に大きな負担がかかります。

そこでおすすめなのが「ワイドスクワット」。

足幅を広げることで股関節主導の動きになりやすく、腰椎の過剰な動きを防ぎやすくなります。

本セクションでは、ワイドスクワットが腰痛予防に効果的な理由と、安全に行うためのポイントを解説します。

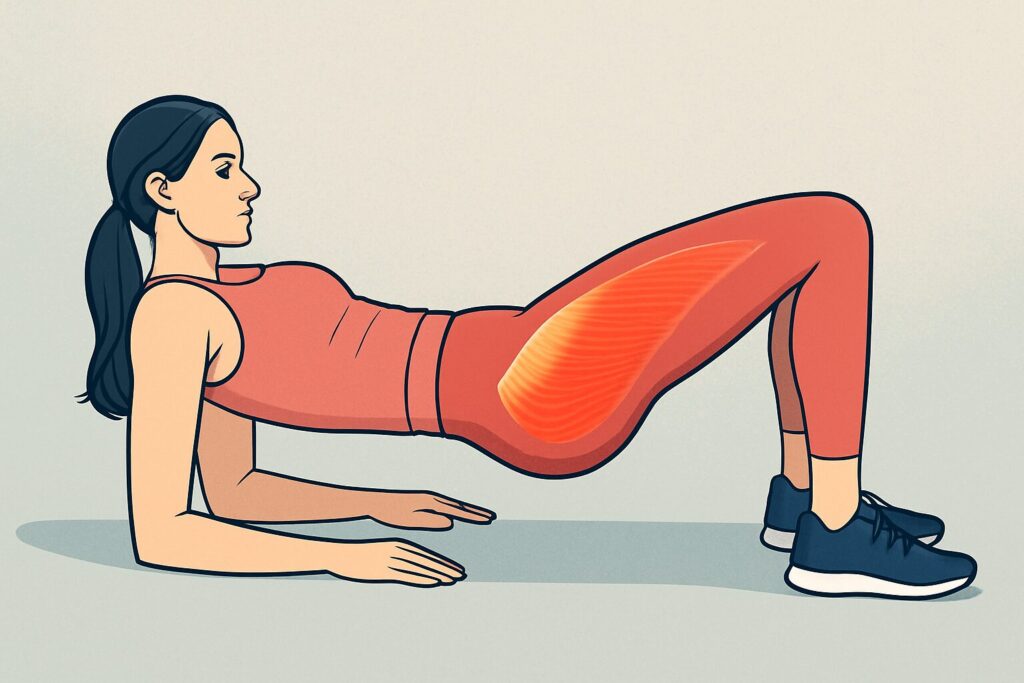

内転筋・大臀筋で骨盤を安定させ、腰椎代償を防ぐ

ワイドスクワットでは、足を肩幅より広く開くことで、内ももの筋肉(内転筋)やお尻の筋肉(大臀筋)が強く働きます。

これらの筋肉が骨盤の位置を安定させるため、腰椎が無理に動いて代償しようとするパターンを抑える効果があります。

特に腰椎の過伸展(反りすぎ)や骨盤の前傾が強い人には、骨盤コントロールを学ぶうえでも非常に有効な種目です。

通常スクワットよりもフォームが崩れにくい

ノーマルなスクワットでは、膝が前に出たり、上体が丸まって腰椎に負担が集中するリスクがあります。

一方、ワイドスクワットでは、股関節の可動域を活かして動作できるため、自然と上体が安定しやすく、フォームのブレが起きにくくなります。

この安定性の高さが、腰痛持ちや初心者にとって大きなメリットになります。

初心者におすすめの安全な下半身トレーニング

ワイドスクワットは、下半身をまんべんなく鍛えつつ、フォームも比較的習得しやすいため、初心者に非常に適しています。

また、足幅を調整することで負荷や可動域を自分に合った範囲にコントロールできるため、体力に自信のない人や高齢者でも取り入れやすいのが特徴です。

筋力アップだけでなく、姿勢の改善や日常動作の安定にもつながるため、腰痛予防の土台づくりとしても活用できます。

筋トレ後の腰部ケアに最適「ジャックナイフストレッチ」

筋トレ後に「なんとなく腰が張る」「違和感が残る」と感じる方も多いのではないでしょうか。

その原因の多くは、トレーニングで緊張した筋肉が十分に緩まないまま残っていることにあります。

そこでおすすめなのが、トレーニング後のケアとして取り入れる「ジャックナイフストレッチ」。

ハムストリングスや腸腰筋といった腰部に関与する筋群の緊張をやさしくリセットできる静的ストレッチです。

ハムストリングス・腸腰筋の静的ストレッチで緊張をリセット

ジャックナイフストレッチは、両脚を伸ばしたまま上体を前に倒すストレッチで、主にハムストリングス(太ももの裏)と腸腰筋(股関節の深部筋)に働きかけます。

これらの筋肉は、トレーニング中に縮んだままになりやすく、放置すると骨盤の傾きや腰椎の圧迫につながることもあります。

筋トレ後にこのストレッチを行うことで、筋緊張をリセットし、関節のアライメントを正常な位置に戻す助けになります。

クールダウンとして腰部のリリースに有効

ジャックナイフストレッチは、強度が低くリラックスした姿勢で行えるため、筋トレ後のクールダウンに適しています。

特にハードな下半身トレーニング後には、筋肉に残った緊張を穏やかに解放し、腰や骨盤周囲の違和感を緩和するのに効果的です。

ストレッチによって副交感神経が優位になり、回復モードへの移行もスムーズになります。

トレーニング後の腰の違和感を軽減できる

筋トレ直後に腰まわりのハリや詰まり感を感じる人は、腰部に過剰な負荷や代償動作がかかっていた可能性があります。

ジャックナイフストレッチでは、腰を直接引っ張るのではなく、骨盤を介して関連筋(ハムストリングス・腸腰筋)を伸ばすため、負担をかけずに違和感を解消できます。

トレーニング効果を高めるには「鍛える」だけでなく「緩める」戦略も不可欠です。

筋トレを中止・相談すべき症状とタイミング

筋トレが腰痛に効果的だとしても、「やってはいけない状況」は確かに存在します。

むしろ、その判断を誤ると症状が悪化し、回復までの時間が大幅に延びてしまうリスクがあります。

この章では、筋トレをすぐに中止すべきサインと、医療機関への相談が必要な具体的タイミングについて解説します。

こんな腰痛が出たら筋トレを中止すべき

腰が痛いからといって必ずしも運動を止める必要はありませんが、明らかにトレーニングを控えるべき症状も存在します。

ここでは、トレーナーや施術者として現場でも「即中止」を判断する具体的なパターンを紹介します。

動くと痛む/安静時でも痛みがある

腰痛が「動作時に明確に悪化する」あるいは「安静にしていてもジンジンと痛む」ような場合は、筋トレを中止すべき重要なサインです。

これは、筋肉ではなく椎間関節・椎間板・靭帯などの深部組織に炎症が起きている可能性が高く、運動による負荷がかえって損傷を広げてしまうリスクがあります。

実際に、Spine-healthの臨床解説でも「痛みが運動によって悪化する場合は一時的に中止すべき」と明記されており、安静時痛や活動時痛は慎重な判断が求められる症状とされています。

(出典:Spine-health.com-ExercisingwithLowerBackPain)

違和感レベルではなく痛みを明確に感じたときは、運動をストップし、回復を優先しましょう。

足にしびれ・脱力感・力が入らないなど神経症状あり

腰痛と同時に「足のしびれ」や「力が入らない」などの症状がある場合は、坐骨神経などの神経が圧迫されているサインであり、非常に注意が必要です。

これは腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の初期症状であることも多く、トレーニングの継続は状態を悪化させる恐れがあります。

JOSPT(JournalofOrthopaedic&SportsPhysicalTherapy)の臨床ガイドライン(2021)でも、神経症状のある腰痛患者には早期の画像診断と専門医の評価を推奨しており、運動介入は段階的に行うべきと示されています。

(出典:JOSPTClinicalGuidelines2021)

このような神経症状が出た場合は、速やかに運動を中止し、整形外科などの専門医の診察を受けることが推奨されます。

急性腰痛(ぎっくり腰)の直後は原則中止

「ぎっくり腰」のような急性腰痛を発症した直後は、炎症や筋膜損傷が強く、動かすことで症状が悪化することが一般的です。

発症から72時間(3日間)は特に炎症がピークとなりやすいため、筋トレやストレッチなどの身体活動は原則控えるべきです。

RACGP(オーストラリア王立全科医協会)のガイドラインでは、急性期の腰痛では痛みが軽減するまで安静と必要最小限の活動を優先し、無理な運動やストレッチは推奨されないと報告されています。

(出典:RACGP-ExerciseforChronicLowBackPain)

この間はアイシングや安静に徹し、痛みが軽減してから段階的に運動を再開するのが安全です。

参考文献まとめ

- JOSPT(2021).ClinicalPracticeGuidelinesforLowBackPain

- RACGP(2021).ExerciseforChronicLowBackPain

- Spine-health(n.d.).ShouldYouWorkThroughPain?

自己判断で悪化させやすいNG行動

腰痛を感じながらも「大丈夫だろう」「そのうち慣れる」と自己判断でトレーニングを続けてしまう人は少なくありません。

しかし、このような行動はかえって症状を悪化させ、回復を長引かせる要因になります。

ここでは、現場でもよく見かけるやってはいけない3つのNG行動を具体的に解説します。

「我慢すれば治る」と高負荷をかける

腰に痛みがある状態で「このくらいなら大丈夫」と我慢して負荷を上げていくのは非常に危険です。

筋肉ではなく椎間板や関節に炎症が起きている可能性があり、その状態でトレーニングを続けると症状が慢性化する恐れがあります。

特に体幹の安定性が低いまま高負荷をかけると、動作の中で代償が起き、腰へのダメージが蓄積します。

痛みを我慢で乗り越えようとせず、身体からのサインを受け止める姿勢が重要です。

フォームを無視して重量だけ追う

「とにかく重い重量を扱いたい」という意識で、フォームを無視してトレーニングを続けると、狙った筋肉ではなく腰に過剰な負担がかかります。

スクワットでの骨盤の丸まりや、ラットプルダウンでの腰の反りなど、フォーム崩れによって腰で無理をする動きが生まれがちです。

安全かつ効果的なトレーニングを行うには、重量よりも「正しい動作を維持できる範囲」で負荷設定を行うことが大前提です。

痛み止めを飲んで無理にトレーニングを続ける

一時的に痛みを抑えるために鎮痛薬を服用することはありますが、それを使って無理やりトレーニングを続けるのは本末転倒です。

痛み止めはあくまで「痛みの感覚を一時的に鈍らせる」だけで、腰にかかっている負担そのものが軽減されるわけではありません。

感覚が鈍くなることでフォームエラーや無理な動作に気づけず、結果として重症化につながるケースもあります。

薬に頼るのではなく、痛みが出たときはしっかり休む判断をしましょう。

専門家に相談すべき3つのケース

腰痛があるからといってすぐに医療機関へ行く必要はありませんが、一定の基準を超えた場合は自己判断せず、早めに専門家へ相談することが重要です。

ここでは「これはもう相談すべき」という具体的な3つのケースをご紹介します。

無理を続けることで悪化を招く前に、適切な判断ができるようにしておきましょう。

痛みが1週間以上続く・再発を繰り返す

腰痛が軽減する気配もなく1週間以上続いている、または「良くなったと思ったらまた痛くなる」という再発を繰り返す場合は、何らかの根本的な問題を抱えている可能性があります。

筋肉の疲労だけではなく、椎間板・関節・神経などに慢性的なストレスが加わっているケースも少なくありません。

このような場合は、柔道整復師や鍼灸師、整形外科医などの専門家に相談し、画像検査や姿勢・動作の評価を受けることで、早期の原因特定と対処が可能になります。

運動後に症状が悪化する傾向がある

「運動中はそれほど痛くないが、終わったあとに腰が重くなる」「次の日に痛みが増している」といった傾向がある場合は、フォームや動作に問題がある可能性が高いです。

このケースでは、筋トレが治療ではなく負担として作用している状態で、放置すれば悪化していくリスクもあります。

国家資格を持つ専門家にチェックしてもらうことで、正しい動作や改善点が明確になり、腰を守りながら効果的なトレーニングが実践できます。

自己ケア・ストレッチで改善が見られない場合

市販のストレッチやマッサージ、セルフケアを試しても痛みや違和感がまったく改善しない場合、単なる筋緊張ではなく、より深層の組織や神経系の問題が関与している可能性があります。

とくに、「ケアをしても悪化する」「痛みが広がる」などの兆候がある場合は、自己流の対応が逆効果になる恐れもあります。

プロによる評価や適切な手技・運動指導を受けることで、安全かつ確実な改善が期待できます。

再発を防ぐ!腰痛予防セルフチェックと習慣

腰痛は「筋トレすれば治る」ものではありません。

実際には、普段の姿勢や身体の使い方のクセによって、再発しやすい傾向があるのが腰痛の厄介なところです。

そのため、トレーニングと並行して日常生活の中で「自分の姿勢や筋バランスを客観的に把握する」ことが非常に重要です。

本章では、腰痛を未然に防ぐための簡単にできるセルフチェック方法と、再発を防ぐ生活習慣を紹介します。

▼まずは以下のセルフチェックリストで、今の自分の状態を確認してみましょう。

いくつ当てはまるかで、あなたの「腰痛リスク」が見えてきます。

✔️腰痛予防セルフチェックリスト|再発を防ぐ自己診断表

1.姿勢のチェック(鏡の前で確認)

| チェック項目 | Yes | No |

| 骨盤の高さが左右で揃っている | □ | □ |

| 肩の高さが左右対称である | □ | □ |

| 横から見て、背中が丸まりすぎていない(猫背でない) | □ | □ |

| 反り腰になっていない(腰が過度に前に出ていない) | □ | □ |

2.体幹バランスのテスト

| チェック項目 | Yes | No |

| 片脚立ち(左右10秒)がグラつかず安定してできる | □ | □ |

| バードドッグ(手足を対角に伸ばして10秒)が左右どちらも同じようにできる | □ | □ |

| 片脚立ちで骨盤が左右に傾かず真っ直ぐ保てる | □ | □ |

3.可動域・関節の柔軟性チェック

| チェック項目 | Yes | No |

| 肩の挙上(バンザイ)が耳の横までスムーズに上がる | □ | □ |

| 股関節を屈伸したときにつっぱりや痛みが出ない | □ | □ |

| 両足を揃えて前屈したとき、手がすねか床に届く | □ | □ |

判定基準

- Yesが8個以上→良好:現在の状態を維持してOKです

- Yesが5〜7個→注意:ややバランスに崩れあり。意識して改善しましょう

- Yesが4個以下→要対策:姿勢や筋力バランスの乱れが腰痛再発のリスク要因です。専門家への相談や正しいトレーニングが推奨されます

このセルフチェックは、腰痛を予防するための「姿勢・筋力・柔軟性」の三本柱を評価するものです。

判定が「注意」「要対策」に該当した方は、ストレッチや体幹強化トレーニングを始めるきっかけとして活用しましょう。

また、不安がある場合は、柔道整復師やトレーナーなど専門家による評価を受けることが確実な腰痛改善につながります。

腰痛を繰り返さない運動・生活習慣

一時的に腰痛が改善しても、間違った生活習慣や不適切な運動を続けていると、再び痛みがぶり返す可能性は高いです。

腰痛の再発を防ぐためには、「正しい筋トレの継続」「姿勢への意識」「回復環境の最適化」の3つの柱を意識することが重要です。

ここでは、腰にやさしく、かつ効果的な日常習慣の具体例を紹介します。

筋トレは週2〜3回・フォーム重視で継続

腰痛予防のための筋トレは、回数よりも正しいフォームを維持して継続することが最も重要です。

週2〜3回の頻度で、体幹を中心にバランスよく鍛えることで、腰椎を支える筋肉が徐々に強化され、再発リスクを大きく減らせます。

無理に毎日行ったり、フォームが崩れたまま高負荷を扱うと、むしろ逆効果になるため、「丁寧に・継続して」が鉄則です。

デスクワーク時の姿勢や座り方に注意する

長時間の座り仕事は、骨盤の後傾や腰の筋疲労を引き起こし、腰痛の大きな原因になります。

椅子に深く座って骨盤を立てる、モニターの高さを目線に合わせる、1時間に1回は立ち上がって軽く動くなど、姿勢を意識した環境づくりが再発予防に直結します。

クッションやフットレストなども活用し、自分の身体に合った座り方を見つけましょう。

睡眠・栄養・入浴などの回復習慣も徹底する

腰痛は「筋肉の過緊張」や「慢性的な炎症」が続くことで再発しやすくなります。

そのため、質の良い睡眠・栄養バランスの取れた食事・湯船での入浴といった回復環境の整備も重要な習慣です。

とくに入浴によって筋肉が温まり、血流が促進されると、疲労物質の排出が進み、腰部の違和感も緩和されやすくなります。

痛みと向き合う正しい姿勢と思考法

腰痛に対して「不安」や「恐怖」を抱くことは自然な反応ですが、それが過度になると逆に回復を妨げる原因にもなります。

正しい知識を持ち、自分の体と前向きに向き合う思考法は、腰痛を再発させないための重要な心の習慣です。

このセクションでは、心理的なアプローチを含めた腰痛予防の視点をご紹介します。

怖がって完全に動かさないのも逆効果

「動かすと悪化しそう」と不安になり、完全に安静にしてしまうのは、腰痛の慢性化を招くリスクがあります。

確かに急性期は一時的な安静が必要ですが、回復期以降は安全な範囲で体を動かすことが回復を促進することが、複数の信頼性の高い研究でも示されています。

実際に、慢性腰痛においては「痛みに対する恐怖」が動作の制限や回避行動を誘発し、機能障害や心理的ストレスを悪化させるという「恐怖回避モデル」が提唱されています(Fear-Avoidance Model)。

2015年の文献レビューでは、痛みへの恐怖が運動回避行動を引き起こし、結果として慢性化や身体機能低下につながるメカニズムが詳細に論じられています。

腰痛と上手に付き合うには、「無理せず、しかし止めすぎない」ことがポイントです。

🔎 論文情報:

Zale EL, Ditre JW. (2015)

Pain-Related Fear, Disability, and the Fear-Avoidance Model of Chronic Pain

Current Opinion in Psychology, 5:24–30.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4383173

正しい知識とステップで改善できるという安心感が重要

腰痛があると「一生治らないのでは」と不安になる人もいますが、科学的な根拠に基づいた対処法を正しく知ることで、その不安は軽減されます。

「なぜ痛みが出ているのか」「どの段階で何をすべきか」がわかれば、行動にも自信が持て、結果として改善への意欲にもつながります。

知識があること自体が、腰痛と向き合うための安心材料になるのです。

痛みと「向き合う力」を育てるのも予防策の一つ

腰痛は身体の問題だけでなく、ストレスや不安といった心理的な影響も深く関わっています。

そのため、痛みを否定したり避けたりするのではなく、「今の自分はどう感じているか」を客観的に観察することも、回復に役立ちます。

セルフケアや専門家との連携とあわせて、「痛みと上手に付き合う力=ペインコーピング力」を育てることが、長期的な予防と安心につながります。

よくある質問(Q&A)|腰痛の疑問を解消!

ここでは、読者からよく寄せられる「腰痛と筋トレ」に関する不安や疑問に、国家資格者の視点でお答えします。

誤解されやすいポイントや見落としがちな注意点を明確にし、より安心してトレーニングを継続できるようサポートします。

腰痛があるときに筋トレはやっていいの?

回答:軽度の慢性腰痛であれば、筋トレはむしろ効果的です。

急性期や神経症状がある場合は中止すべきですが、慢性的な筋力低下による腰痛は、正しい筋トレで改善が期待できます。

腹横筋や中臀筋などの支持筋を安全に鍛えることで、腰椎への負担が減り、症状の安定化につながります。

フォームの乱れはどれくらい腰痛に影響しますか?

回答:小さなズレでも、継続すれば腰痛リスクは高まります。

たとえ1回の動作で大きな痛みが出なくても、数ミリ単位のズレが蓄積されれば椎間板や靭帯に大きな負担になります。

特にスクワットやデッドリフト系の種目では、フォームの乱れが腰に直結しやすいため注意が必要です。

腹筋を鍛えれば腰痛は防げますか?

回答:腹筋だけでは不十分で、体幹全体のバランスが必要です。

腹直筋のような表層筋だけでなく、腹横筋・多裂筋・骨盤底筋などの深部筋(インナー)も鍛える必要があります。

インナーとアウターの協調性を高めることで、腰椎が安定し、腰痛リスクが低下します。

筋トレで腰痛が悪化した場合、どうすればいいですか?

回答:まずは中止し、安静・回復を最優先してください。

無理して続けると症状が慢性化したり、椎間板や神経にダメージが及ぶ恐れがあります。

48〜72時間は炎症が悪化しやすいため、アイシングや安静に徹し、改善が見られない場合は専門医へ相談することが最善です。

市販のコルセットやベルトは使った方がいいですか?

回答:急性期や重い荷物を扱うときは有効です。

体幹の筋力が弱い状態で一時的に腰部を安定させるには、腰部サポーターは効果的です。

ただし、長期間の常用は筋力低下を招くため、筋トレと併用して段階的に外すのが理想です。

腰痛を完全に予防することはできますか?

回答:100%の予防は難しいですが、リスクを大幅に減らすことは可能です。

姿勢、動作、筋バランス、睡眠や栄養などを整えることで、腰痛の発症率を確実に下げることができます。

完璧なゼロではなく、再発しにくい身体と習慣を作ることが現実的かつ効果的なアプローチです。

まとめ|正しい知識と行動で「腰痛にならない筋トレ習慣」を手に入れよう

筋トレが腰痛の原因になるのは、「筋トレ自体が悪いから」ではなく、フォームの乱れ・筋バランスの偏り・回復の軽視といったやり方の問題にあります。

腰痛を予防・改善しながらトレーニング効果を最大化するには、正しい知識・段階的な実践・セルフモニタリングの3つが欠かせません。

ポイントの総まとめ:

- フォーム・部位・回復不足が腰痛の3大原因

- 腰椎は「安定」、胸椎や股関節は「可動」が基本原則

- スクワット・背筋・腹筋などの種目ごとにNGフォームがある

- モビリティ・体幹安定・正しい筋トレ・ケアの順で整える

- 腰痛時は無理せず中止し、必要なら専門家へ相談を

- セルフチェックと生活習慣の見直しが再発防止のカギ

行動を変えれば、腰痛のない体はつくれる

「腰が不安だから筋トレはできない」とあきらめるのではなく、正しい知識と実践で痛みを出さない筋トレは必ず可能です。

自分の体に合ったステップを踏みながら、無理なく、安全に、そして確実に習慣化していきましょう。

筋トレが原因で腰を痛めないためにも、正しい知識と実践手順を全体的に整理しておきたい方は、『腰痛改善に向けた筋トレ戦略を体系的に解説した完全ガイド』もあわせてご覧ください。