腰痛を予防したい方へ。

正しい筋トレで、快適な日常を手に入れましょう。

本記事では、国家資格を持つ専門家が、腰痛予防に効果的な筋トレ方法と注意点を詳しく解説します。

自宅でできるエクササイズで、健康な体を維持しましょう。

腰痛予防には筋トレ一択です!専門家が教える正しい方法と注意点

「腰痛を予防するには、筋トレが効果的って本当?」

「何から始めればいいかわからない…」

と悩んでいませんか?

実は、正しい筋トレ習慣を身につけることで、腰への負担を減らし、痛みの発生リスクを大きく下げることができます。

本記事では、国家資格(柔道整復師・鍼灸師・NASM-PES)を持つ専門家が、初心者でも安心して取り組める自宅メニューと、絶対に押さえておきたい注意点をわかりやすく解説。

今日から腰痛予防に向けて、一歩踏み出しましょう!

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレを体系的にまとめた完全ガイド』の基礎編にあたる内容で、特に腰痛を防ぐための筋トレの考え方と注意点に焦点を当てています。

結論|腰痛予防には筋トレが効果的です

腰痛を予防したいなら、運動、とりわけ筋トレは欠かせないアプローチです。

近年では、世界保健機関(WHO)や各国の医療ガイドラインでも、慢性腰痛の管理に運動療法の重要性が明確に示されています。

ここでは、なぜ筋トレが腰痛予防に効果的なのか、その根拠とあわせて詳しく解説します。

なぜ腰痛予防に筋トレが必要なのか|エビデンスで解説

腰痛を防ぐためには、ただ休むのではなく、体幹筋を積極的に鍛えることが重要です。

特に、腰部を支える腹横筋や多裂筋の強化は、腰椎の安定性向上に直結します。

近年の研究では、運動療法の有効性が国際的にも認められており、筋力低下が腰痛再発リスクを高めることも明らかになっています。

筋トレによって腰部を支える筋群(腹横筋、多裂筋)が活性化する

腰椎の安定性を支えているのは、腹直筋のような表層筋ではなく、腹横筋や多裂筋といった深部筋群です。

これらの筋肉を鍛えることで、腰椎の微小な動きがコントロールされ、日常生活での腰部への負担が大幅に軽減されます。

実際に、Smrcinaら(2022年)のシステマティックレビューでは、「コアスタビリティエクササイズが非特異的腰痛の痛み軽減と機能改善に有効である」ことが示されています。

引用:

Smrcina Z, Woelfel S, Burcal C.

A Systematic Review of the Effectiveness of Core Stability Exercises in Patients with Non-Specific Low Back Pain.

Cureus. 2022 Aug;14(8):e28091.

PubMed

米国理学療法士協会(APTA)なども運動療法を腰痛予防に推奨している

慢性腰痛の管理において、運動療法は国際的にも強く推奨されています。

米国理学療法士協会(APTA)、さらにJOSPT(Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy)などのガイドラインでも、運動療法の有効性が明記されています。

日本国内でも、腰痛対策ガイドラインにおいて運動療法の積極的な導入が重要とされています。

JOSPTガイドライン など

筋力低下は再発リスク増加と相関するという研究報告がある

体幹筋群の筋力が低下すると、腰椎の支持力が弱まり、結果として腰痛の再発リスクが高まることが知られています。

Wangら(2012年)のメタアナリシスでも、「コアスタビリティエクササイズ群は、一般的な運動群と比較して痛み軽減と機能改善効果が優れている」と報告されており、体幹筋力の重要性が裏付けられています。

再発防止のためにも、筋力の維持と継続的な運動習慣が欠かせません。

引用:

Wang XQ, Zheng JJ, Yu ZW, Bi X, Lou SJ, Liu J, Cai B, Hua YH, Wu M, Wei ML, Shen HM, Chen Y, Pan YJ, Xu GH, Chen PJ.

A meta-analysis of core stability exercise versus general exercise for chronic low back pain.

PLoS One. 2012 Dec 27;7(12):e52082.

PubMed

鍛えるべきは体幹・骨盤周囲|対象筋を明確にする

腰痛を予防・改善するためには、「鍛えるべき筋肉」を戦略的に選ぶ必要があります。

特に、体幹深部筋(インナーマッスル)や骨盤を安定させる筋群は、腰椎への負担を大きく軽減する効果があります。

以下では、腰痛予防に不可欠なターゲット筋を3つの視点から整理していきます。

体幹深部筋(インナーマッスル)が重要

腹横筋や多裂筋などの体幹深部筋(インナーマッスル)は、腰椎を直接的に安定させる役割を担っています。

これらの筋肉は、姿勢を支える「見えないコルセット」とも呼ばれ、活動量が低下すると腰椎への負担が急増します。

特に腹横筋は、腹腔内圧を高めることで脊柱を安定させる機能があり、腰痛予防には欠かせない存在です。

表面的な腹筋運動だけでは強化しにくいため、ドローインやプランクといったターゲットを絞ったトレーニングが推奨されます。

骨盤を安定させる内転筋群・臀筋群もターゲットにすべき

骨盤の安定性は、腰椎の健康維持に直結します。

内転筋群(太ももの内側の筋肉)と臀筋群(特に中臀筋、大臀筋)は、骨盤を左右・前後に安定させる役割を果たしています。

これらの筋群が弱くなると、骨盤が傾きやすくなり、腰椎に不均等なストレスがかかりやすくなります。

特にデスクワーク中心の生活では、内転筋・臀筋が機能低下しやすいため、意識的な強化が重要です。

腹筋群だけを鍛えても不十分、総合的な安定性向上が鍵

腹筋群(腹直筋など)を鍛えること自体は重要ですが、腹筋だけを単独で鍛えても腰痛予防には十分とはいえません。

腰椎を安定させるには、体幹全体、骨盤、股関節周囲といった広範囲の筋群を連動させて強化することが不可欠です。

例えば、体幹のインナーマッスルと臀筋、内転筋群が連携して働くことで、動作中のバランスが維持され、腰椎への負荷が分散されます。

このため、「体幹+骨盤+股関節」という総合的なアプローチを意識したトレーニング設計が求められます。

筋トレの効果を引き出す3つのコツ

腰痛予防のために筋トレを取り入れるなら、ただ闇雲に動けばいいわけではありません。

最大限の効果を引き出すためには、正しいフォームと呼吸を守ること、適切な頻度で継続すること、そして体の異常サインを無視しないことが重要です。

以下では、腰痛予防における筋トレ成功のための3つの基本ポイントを紹介します。

正しいフォーム・呼吸を意識すること

筋トレの効果を高めるうえで、正しいフォームと呼吸は絶対に欠かせません。

体幹の安定性を意識しながら動作を行い、反動や勢いに頼らず、ターゲット筋に確実に負荷をかけることが重要です。

呼吸も同様で、動作中に息を止めず、「力を入れるときに吐き、戻すときに吸う」という基本リズムを守ることで、腹圧を適切にコントロールでき、腰椎の保護にもつながります。

週2〜3回以上の継続的な実践が必要

筋肉は一夜にして強くなるものではありません。

腰痛予防を目的とした筋トレでは、最低でも週2〜3回以上、コンスタントに続けることが求められます。

継続的に刺激を与えることで、筋肉の強化と神経系の適応が促進され、腰椎を支える安定性が徐々に高まっていきます。

最初は無理のない頻度から始め、習慣化を目指すことが成功のカギとなります。

痛みがあるときは無理せず「痛みゼロ運動」を心がける

筋トレ中に痛みを感じた場合、それは体からの重要な警告サインです。

「多少痛くても我慢して続ける」という考えは非常に危険であり、症状の悪化や新たなケガを引き起こすリスクがあります。

腰痛予防の筋トレにおいては、「痛みを感じない範囲で動く」「違和感があれば即座に中止する」という「痛みゼロ運動」の原則を必ず守るべきです。

不安な場合は、専門家にフォームや負荷設定をチェックしてもらうのも効果的です。

間違った筋トレは逆効果になるリスクも

腰痛予防を目的に筋トレを始めることは非常に有効ですが、やり方を間違えると逆に腰痛を悪化させるリスクも潜んでいます。

特に、フォームの乱れや過度な負荷設定は、腰椎やその周囲組織に大きなダメージを与える恐れがあります。

本章では、腰痛悪化を招きやすい「やってはいけない筋トレパターン」をわかりやすく解説します。

やってはいけない腰痛悪化パターン

腰痛予防に取り組んでいるにもかかわらず、間違った筋トレを続けてしまうと、かえって症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

以下では、特に注意すべき3つの「腰に悪い筋トレパターン」について具体的に解説していきます。

重すぎる負荷を急にかけることで筋肉・靭帯を痛める

筋トレは負荷をかけることで筋肉を刺激しますが、重すぎるウエイトを急激に扱うと、筋繊維や靭帯に過度なストレスがかかり、損傷リスクが高まります。

特に準備運動やウォームアップなしに高負荷トレーニングを行うと、腰椎周囲の支持組織に微小損傷が起きやすくなり、慢性的な腰痛の原因にもなり得ます。

まずは「正しいフォームで、無理なく扱える負荷」からスタートし、徐々に負荷を高める段階的なアプローチが大切です。

腰椎過伸展(反りすぎ)による腰椎椎間板への負荷増大

筋トレ中に腰を大きく反らせすぎる(腰椎過伸展)フォームは、椎間板に異常な圧力をかけるため非常に危険です。

例えば、スクワットやデッドリフト時に背中を反りすぎると、腰椎後方の椎間板が圧迫され、椎間板ヘルニアや脊椎分離症を引き起こすリスクが高まります。

腰を守るためには、常に「腹圧を高め、腰椎をニュートラルな位置に保つ」ことを意識しながら動作を行う必要があります。

膝や股関節を使わず腰だけで動作する癖がリスク要因

正しい動作では、膝関節・股関節・体幹が連動して力を発揮するのが理想です。

しかし、膝や股関節をうまく使わずに腰だけで動作を行う癖がつくと、腰椎に局所的なストレスが集中してしまいます。

たとえば、物を持ち上げる際に膝を曲げず腰だけで持ち上げる動作は、腰痛悪化の典型的なパターンです。

正しいフォームでは、「股関節から曲げる意識」で動作を始めることが重要です。

「フォームの崩れ」が腰痛に直結する理由

腰痛予防を目的に筋トレを行う際、最も注意すべきポイントのひとつが「フォームの正確さ」です。

一見わずかな崩れでも、骨盤や腰椎への負担は想像以上に大きく、腰痛悪化を招くリスクとなります。

以下では、フォームエラーがどのように腰痛リスクを高めるのか、3つの観点から解説します。

小さなフォーム崩れが骨盤・腰椎に慢性的ストレスを与える

筋トレ中のわずかなフォームの乱れでも、骨盤や腰椎への負荷バランスは大きく崩れてしまいます。

たとえば、スクワットやランジ動作で骨盤が左右に傾いたり、腰が丸まったりするだけで、特定部位に過剰なストレスがかかりやすくなります。

このような小さなフォーム崩れの積み重ねが、慢性的な腰痛や骨盤周囲の機能不全を引き起こす原因となるため、動作の正確性は最重要視する必要があります。

腹圧不足・脊柱支持筋群の不活性が腰への過負荷を生む

筋トレ中に腹圧を適切に高められていないと、脊柱の安定性が著しく低下し、腰椎が不安定な状態になります。

特に、腹横筋や多裂筋といった脊柱支持筋群がうまく働かないと、腰椎の一部に局所的な負担が集中し、慢性的な痛みを招くリスクが高まります。

正しいフォーム維持には、「動作前に軽くお腹に力を入れて腹圧を高める」「背骨をニュートラルに保つ」などの意識が欠かせません。

動作チェックを怠ると、改善どころか悪化リスクが上がる

筋トレのたびにフォームを自己点検し、必要に応じて修正することは腰痛予防に直結します。

しかし、フォームのチェックを怠り、誤った動作パターンを繰り返してしまうと、筋トレ効果が出ないばかりか、かえって腰痛を悪化させる結果になりかねません。

「動作中の鏡チェック」「専門家によるフォーム指導」「動画撮影によるセルフチェック」などを積極的に取り入れることが、腰痛リスクを最小限に抑えるコツです。

正しい負荷設定と頻度で続けるための考え方

腰痛予防のために筋トレを行う際、最も大切なのは「無理なく安全に続けられる」ことです。

過度な負荷設定や無理なトレーニング頻度は、逆に腰へのダメージを引き起こす原因になりかねません。

以下では、正しい負荷設定と頻度調整の基本的な考え方を解説します。

最初は「余裕がある程度の負荷」からスタートする

筋トレ初心者や腰痛リスクのある方がいきなり高負荷トレーニングに挑戦するのは非常に危険です。

最初は「まだもう2〜3回できそう」と感じる程度の、余裕を持った負荷設定からスタートするのが基本です。

体幹をしっかり安定させながら正しいフォームを維持できる負荷を選び、徐々に負荷や回数を高めていく段階的アプローチを心がけましょう。

筋肉痛=成功ではない。痛み・違和感が出たら強度調整

筋肉痛が出ること自体は、筋肉に負荷がかかったサインですが、必ずしもトレーニングの成功を意味するわけではありません。

特に「鋭い痛み」や「違和感」が出た場合は、オーバーワークやフォームエラーの可能性があり、すぐに負荷設定やトレーニング内容を見直す必要があります。

腰痛予防目的の筋トレでは、「痛みゼロで動作を正しく繰り返せる」状態を目指すことが重要です。

短期集中ではなく、中長期でのコツコツ積み上げが重要

筋力向上や体幹の安定性獲得には、短期間の追い込みよりも、中長期的にコツコツ継続する姿勢が求められます。

週2〜3回のペースで無理なく続けることで、徐々に筋持久力や神経筋制御が高まり、腰椎を支える機能が改善されていきます。

「焦らず・無理せず・止めずに」続けることが、腰痛予防を成功させる最大の秘訣です。

腰痛を未然に防ぐには、日常生活に筋トレを取り入れるだけでなく、目的や体の状態に合った方法を選ぶ必要があります。正しい全体像を把握したい方は、『腰痛×筋トレの正しい進め方をまとめた完全ガイド』をご覧ください。

腰痛予防に効果的な筋トレメニュー

理論を理解したら、次はいよいよ実践です。

腰痛予防に効果的な筋トレは、体幹や骨盤周囲をしっかり鍛え、姿勢や動作の安定性を高めることを目的としています。

ここでは、初心者でも安全に取り組める、腰にやさしい筋トレメニューを6種目ご紹介します。

それぞれ、正しい手順とフォームのポイントを確認しながら、無理のない範囲でチャレンジしてみましょう。

デッドバグ|体幹深部を安全に鍛える基本エクササイズ

デッドバグは、腹横筋や多裂筋といった体幹深部の筋肉を鍛え、腰椎の安定性を高めるのに効果的なエクササイズです。

仰向けで行うため腰への負担が少なく、初心者にも非常におすすめです。

具体的手順

- 仰向けに寝て、両腕を天井方向に伸ばします。

- 両膝を90度に曲げて、股関節の真上に持ち上げます。

- 息を吸いながら、右手と左脚をゆっくり床に向かって伸ばします。

- 息を吐きながら、元の姿勢に戻します。

- 左手と右足も同様に繰り返します。

フォーム解説

- 腰が床から浮かないよう、常に腹筋を軽く引き締めた状態をキープ。

- 動作はゆっくり、丁寧に行うこと。

NG例

- 腰が反ってしまう。

- 手足を勢いよく振り下ろす。

- 呼吸を止めて動作する。

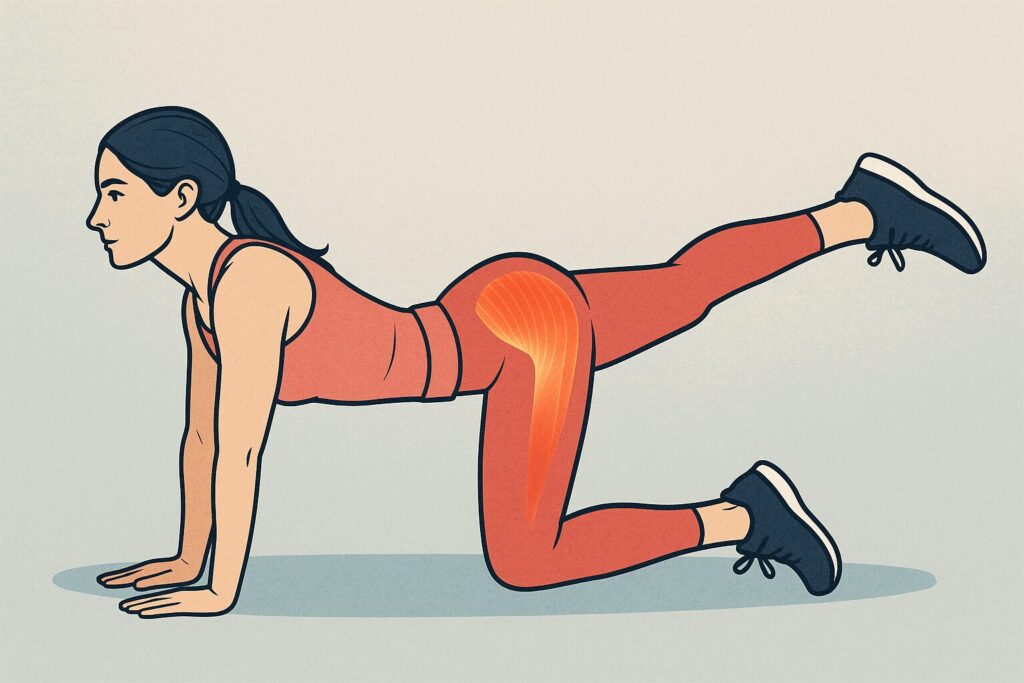

バードドッグ|脊柱を守るバランス強化トレーニング

バードドッグは、体幹と脊柱周囲の安定性を高めるトレーニングで、バランス感覚も向上させることができます。

腰椎への負担を軽減しながら、日常動作の安定性をサポートします。

具体的手順

- 四つ這い姿勢になり、手は肩の下、膝は股関節の下に置きます。

- 息を吐きながら、右手と左脚をまっすぐ伸ばします。

- 伸ばした手足が床と平行になるまでキープ。

- ゆっくり元に戻し、反対側も同様に繰り返します。

フォーム解説

- 背中を丸めたり反らせたりせず、背骨はまっすぐニュートラルをキープ。

- 体が左右にブレないよう、体幹をしっかり安定させる。

NG例

- 手足を勢いよく動かしてしまう。

- 腰が反りすぎたり、背中が丸まる。

ヒップリフト|骨盤と腰を支えるお尻の筋肉を鍛える

ヒップリフトは、大臀筋とハムストリングスをターゲットに、骨盤と腰を安定させるために非常に効果的なトレーニングです。

腰への負担が少なく、安全にお尻の筋力を強化できます。

具体的手順

- 仰向けになり、両膝を立てて足を肩幅に開きます。

- 両手は体の横に自然に置きます。

- 息を吐きながら、お尻を締めるようにしてゆっくり腰を持ち上げます。

- 肩から膝までが一直線になるところで2〜3秒キープ。

- 息を吸いながら、ゆっくり元に戻します。

フォーム解説

- お尻と太ももの裏の筋肉を意識して持ち上げる。

- 腰だけで反り上げないように注意。

NG例

- 反動を使って一気に持ち上げる。

- 背中や腰を反らせすぎる。

プランク|体幹全体を鍛える王道メニュー

プランクは、腹直筋・腹横筋・脊柱起立筋など体幹全体をバランスよく鍛えることができる基本エクササイズです。

正しいフォームで継続することで、腰椎の安定性向上と姿勢改善に大きな効果が期待できます。

具体的手順

- うつ伏せになり、肘を肩の真下につきます。

- 腰を浮かせ、つま先と肘で体を支えます。

- 頭からかかとまで一直線になるよう姿勢を整えます。

- この姿勢を20〜30秒キープします(慣れてきたら時間を延ばす)。

フォーム解説

- 腰が反ったり、お尻が上がりすぎたりしないよう注意。

- 体幹にしっかり力を入れて腹圧を高めるイメージ。

NG例

- 腰が落ちて背中が反ってしまう。

- 呼吸を止めてしまう。

- 頭が下がったり、顔が前に出る。

サイドプランク|左右バランスと体幹の安定性を向上

サイドプランクは、体側(腹斜筋群)を中心に鍛えるトレーニングで、体幹の左右バランスを改善し、骨盤・腰椎の安定性を高める効果があります。

特に片側の筋力バランスを整えることが、腰痛予防には非常に重要です。

具体的手順

- 横向きに寝て、下側の肘を肩の真下につきます。

- 足を伸ばし、体を一直線にして下側の肘と足で支えます。

- 頭から足まで一直線をキープし、20〜30秒静止します。

- 反対側も同様に行います。

フォーム解説

- 腰を反らせたり、体が前後に倒れないよう注意。

- 常に「体を一直線に保つ」意識を持つ。

NG例

- 腰が落ちたり、お尻が後ろに引ける。

- 肩に過度な力が入る。

- 頭が前に出る。

スプリットスクワット(フォーム超重要)|下半身と体幹の連動を強化

スプリットスクワットは、股関節・膝・体幹の連動性を高めながら、下半身全体と体幹をバランスよく強化できるエクササイズです。

体重を片脚に乗せる動作を通じて、骨盤と腰椎の安定性をさらに高める効果も期待できます。

具体的手順

- 両足を前後に開き、前脚に体重を乗せた状態で立ちます。

- 背筋を伸ばしたまま、後ろ膝を床に近づけるようにゆっくり腰を落とします。

- 前膝がつま先より前に出ないように注意しながら、元の位置に戻ります。

- 片脚ずつ10〜15回を目安に行いましょう。

フォーム解説

- 背筋を伸ばし、体幹をしっかり固定したまま動作する。

- 前脚の膝とつま先は常に同じ向きを保つ。

NG例

- 前膝がつま先より前に出る。

- 腰が丸まる、または反りすぎる。

- 前後バランスを崩してふらつく。

朝・日常でできる腰痛予防ストレッチ&筋トレ習慣

腰痛予防には、日々の生活習慣の中にストレッチや簡単な筋トレを自然に組み込むことが非常に効果的です。

特に、寝起き直後や日常のちょっとしたスキマ時間に無理なく取り入れることで、腰椎への負担を減らし、慢性的な痛みを予防できます。

ここでは、朝起きたときに実践できる安全な腰痛予防ルーティンを紹介します。

朝のルーティン|腰痛を防ぐための最短3分メニュー

朝起きたばかりの身体は筋肉や関節が硬く、無理な動作をすると腰を痛めやすい状態にあります。

だからこそ、1日の始まりに適切なストレッチと軽いエクササイズで筋緊張をほぐし、腰椎を守る準備を整えることが重要です。

たった3分でできる簡単な朝の習慣を身につけましょう。

寝起きの腰部筋緊張を和らげるストレッチ

寝起き直後の体は、筋肉や関節がこわばりやすく、特に腰部は緊張が高まっています。

この状態で急に動き出すと、腰椎や周囲の筋肉に過剰な負担がかかり、痛みを引き起こすリスクが高まります。

仰向けのまま両膝を胸に引き寄せる「膝抱えストレッチ」など、軽い動きから始めて、腰部や股関節周囲をやさしくほぐすことが効果的です。

腰を無理に反らさない安全なエクササイズ

朝の運動では、腰を無理に反らせる動き(過伸展)を避けることが鉄則です。

腹部の力を軽く入れたまま、骨盤をゆっくり前後に動かす「骨盤前傾・後傾エクササイズ」など、腰椎をニュートラルに保つ範囲で動かすトレーニングが安全です。

目安は痛みや違和感がない範囲内で、呼吸を止めずにゆっくり行うことです。

起きた直後は強い負荷を避けるが鉄則

朝起きた直後は、関節や椎間板への水分移動が多く、構造的に柔らかくなっているため、強い負荷をかけるのは大変危険です。

この時間帯にスクワットや腹筋運動など強度の高いトレーニングを行うと、腰椎に強い圧力がかかり、痛みや損傷を引き起こす可能性があります。

朝は「負荷をかける」のではなく、「可動域を広げる」「筋肉を目覚めさせる」ことを第一に考えたメニューを実践しましょう。

デスクワーク中にできる簡単エクササイズ

デスクワーク中心の生活は、腰痛リスクを大きく高める要因のひとつです。

しかし、長時間座りっぱなしにならない工夫や、簡単なエクササイズを取り入れるだけで、腰痛の予防・改善につながります。

ここでは、仕事の合間に無理なくできる腰痛予防エクササイズを紹介します。

長時間同一姿勢による筋肉硬直を防ぐ

同じ姿勢を長時間続けると、腰回りの筋肉や関節は血流が悪くなり、硬直してしまいます。

特に座位では、骨盤が後傾しやすく、腰椎への負担が増大するため、意識的に姿勢を変えることが重要です。

1時間に1回を目安に立ち上がったり、椅子に座ったまま骨盤を前後に軽く動かしたりして、筋肉の緊張をリリースしましょう。

腰椎への持続的圧迫をリセットする

座りっぱなしの状態では、腰椎の椎間板に持続的な圧力がかかり、負担が蓄積されます。

これをリセットするには、数分間立って背伸びをする、軽く腰を前後に倒すなど、腰椎周囲の圧力を分散させる動作が効果的です。

ゆっくりと呼吸を整えながら、無理なく可動域を広げる意識で行うと、よりリフレッシュ効果が高まります。

立ち上がり・軽い腰回し・ストレッチが有効

デスクワーク中は、定期的に立ち上がり、軽い腰回しやストレッチを取り入れることで、筋肉の柔軟性を保つことができます。

腰回しのコツは、骨盤を中心にゆっくり円を描くように動かし、急激な動作を避けることです。

また、両手を腰に当てて軽く後ろに反らす「腰伸ばしストレッチ」も、椎間板への負担軽減に効果的です。

「座り方」「立ち方」を見直して筋トレ効果を最大化

筋トレで鍛えた筋力や安定性を、日常生活の中でしっかり活かすためには、普段の「座り方」「立ち方」にも意識を向けることが欠かせません。

正しい姿勢を習慣づけることで、腰への負担を減らし、トレーニング効果の定着や再発防止にもつながります。

以下では、腰痛予防に効果的な座位・立位のポイントを解説します。

骨盤を立てた正しい座位が腰椎への負荷を軽減

座っているときに骨盤が後ろに倒れる(後傾する)と、腰椎の自然なカーブ(生理的湾曲)が失われ、椎間板への負荷が増大します。

これを防ぐためには、「骨盤を立てる」意識で座ることが重要です。

座面に深く腰掛け、坐骨(座ったときに感じるお尻の骨)で体を支えるようにすると、自然に骨盤が立ち、腰椎への負担が最小限になります。

立位時の腹圧意識が体幹筋持久力を高める

立っているときに体幹が緩んでしまうと、腰椎は不安定になり、腰痛リスクが高まります。

立位でも軽くお腹に力を入れて腹圧を高める意識を持つことで、腹横筋や多裂筋といった深部体幹筋が自然に活動し、腰椎の安定性が向上します。

「立っている間もトレーニングの一環」と考え、体幹のスイッチを常にオンにする習慣をつけましょう。

日常動作こそ筋トレ効果の定着に役立つ

筋トレで得た筋力や安定性は、日常動作の中で意識して使うことで初めて実用的なものになります。

たとえば、物を持ち上げるときに股関節から曲げる、立ち上がるときにお尻と太ももを使うといった動き方を実践することで、自然と筋力強化が進みます。

毎日の立ち座り、歩行、荷物の持ち運びなど、すべての動作を「体幹を意識して丁寧に行う」ことが、筋トレ効果の最大化と腰痛予防につながります。

サポートアイテムの活用で腰痛予防効果を高める

腰痛予防や改善を目指すうえで、腰痛ベルトやコルセットといったサポートアイテムを上手に活用することは効果的な手段のひとつです。

ただし、使い方を間違えると逆効果になるリスクもあります。

ここでは、サポートアイテムを正しく取り入れ、筋トレとの相乗効果で腰痛予防を目指す方法を解説します。

腰痛ベルト・コルセットは必要?正しい使い方とは

腰痛ベルトやコルセットは、腰部を外部から支えることで痛みの軽減や動作のサポートに役立ちます。

しかし、常時使用すれば良いわけではありません。

ここでは、腰痛ベルトの正しい使い方と注意点について詳しく解説します。

安静期や移動時に限定使用するのがベスト

腰痛ベルトやコルセットは、急性腰痛(ぎっくり腰など)の安静期や、どうしても腰に負担がかかる移動時などに限定して使用するのが理想です。

一時的に腰部をサポートすることで、痛みの悪化を防ぎ、日常動作の負担を軽減できます。

長時間の着用や日常生活での常用は避け、必要な場面に限定して使うようにしましょう。

使いすぎると筋力低下リスクもある

腰痛ベルトに頼りすぎると、腹横筋や多裂筋といった体幹深部筋の活動が低下し、自分の筋肉で腰を支える力が弱くなってしまうリスクがあります。

特に慢性的な着用は、腰痛の再発リスクを逆に高める原因にもなりかねません。

サポートアイテムは「筋肉の代わり」ではなく、「一時的な補助」として使う意識を持つことが大切です。

トレーニングと併用して段階的卒業を目指す

腰痛ベルトを活用する場合でも、体幹筋を鍛えるトレーニングを並行して進めることが重要です。

体幹機能が回復してきたら、少しずつベルトの使用時間を減らし、自分の筋肉だけで腰を支えられる状態を目指しましょう。

「サポート→トレーニング→自立」の段階的な流れを意識することが、腰痛予防の最終的な成功につながります。

フォームローラーやストレッチポールの効果的活用法

フォームローラーやストレッチポールは、筋肉や筋膜の柔軟性を高め、体の可動性を改善するために非常に効果的なアイテムです。

正しく活用すれば、筋トレ効果の向上や腰痛予防にも大きく役立ちます。

ここでは、フォームローラーやストレッチポールを使った効果的な活用法と注意点を解説します。

筋膜リリースで筋肉の柔軟性・可動性を高める

フォームローラーを使った筋膜リリースは、筋肉や筋膜の緊張をほぐし、柔軟性と可動域の向上に役立ちます。

特に腰痛予防では、腰そのものだけでなく、臀部や太もも裏、背中など広範囲の筋肉をリリースすることで、骨盤・腰椎周囲の動きがスムーズになります。

筋膜リリースは、ゴリゴリ強く押しつぶすのではなく、ゆっくり優しく圧をかけながら行うのがポイントです。

トレーニング前後のウォームアップ・クールダウンに最適

フォームローラーやストレッチポールは、トレーニング前後に取り入れることで、その効果をさらに引き出すことができます。

トレーニング前は軽い筋膜リリースで血流を促進し、筋肉をウォームアップする。

トレーニング後はリリースで筋肉の疲労物質を流し、クールダウンを助ける。

このように、目的に応じて使い分けることで、ケガ予防やリカバリー促進に大きな効果が期待できます。

無理な圧迫を避け、痛みを感じたら即中止する

筋膜リリース中に強い痛みを感じる場合、それは正しい刺激ではなく、逆に筋肉や神経を傷めるリスクがあります。

特に腰部や脊柱周辺はデリケートな部位のため、無理に強い圧をかけず、心地よい圧迫感を目安に行うことが重要です。

痛みやしびれを感じた場合は、すぐに中止し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

家トレ用おすすめアイテム紹介

自宅でのトレーニングを継続し、腰痛予防を成功させるためには、便利なサポートアイテムを上手に活用するのがポイントです。

特に初心者でも扱いやすい器具を選ぶことで、モチベーションが高まり、トレーニング習慣が自然に定着しやすくなります。

ここでは、自宅トレーニングを充実させるおすすめアイテムと、選び方のポイントを紹介します。

自宅トレーニングの継続率を向上させる便利グッズ

家トレを継続するためには、手軽に使えるアイテムを揃えておくことが大きな支えになります。

たとえば、トレーニングマットを敷くだけで、床の硬さや滑りを気にせず安全に運動できる環境が整います。

また、トレーニング専用の器具が手元にあることで、運動に対する心理的ハードルが下がり、無理なく継続できるようになります。

初心者向けマット・チューブ・軽量ダンベルが効果的

家トレ初心者には、まず以下の3つを揃えることをおすすめします。

- トレーニングマット:滑り止め付きで厚みのあるタイプを選ぶと安全。

- トレーニングチューブ:軽い負荷から始められ、体幹強化や柔軟性向上に最適。

- 軽量ダンベル(1〜3kg程度):体幹部の安定性を高める補助アイテムとして活躍します。

これらはコストパフォーマンスも高く、省スペースで使用できるため、特に自宅トレーニングに最適です。

購入前には「安全性・耐久性・価格」を比較検討すべき

家トレ用アイテムを選ぶ際には、デザインだけでなく、安全性・耐久性・価格のバランスを重視することが重要です。

特にマットやチューブは、滑りや破損が事故の原因になりやすいため、素材の質や厚みを事前に確認しましょう。

ダンベルも、握りやすさや表面コーティングの有無(汗による滑り防止など)をチェックすることで、より安心して使用できます。

購入前には必ず商品レビューや公式サイト情報を比較し、自分に合ったものを選ぶことをおすすめします。

Q&A|腰痛予防と筋トレに関するよくある質問

腰痛予防や筋トレを始めるにあたって、多くの方が抱く疑問や不安をQ&A形式でまとめました。

正しい知識を身につけることで、安心してトレーニングに取り組み、効果的な腰痛予防につなげていきましょう。

Q1.腰痛があるときでも筋トレをしていいですか?

A、基本的には「痛みが強いときは安静」、症状が落ち着いたら「軽い体幹トレーニングから再開する」のが原則です。

無理にトレーニングを続けると悪化するリスクがあるため、必ず「痛みゼロ運動」を心がけましょう。

不安な場合は医療機関で運動許可を確認するのも安心です。

Q2.腰痛予防に効果的な筋トレ頻度はどれくらいですか?

A、目安は週2〜3回程度、1回あたり20〜30分を継続するのが理想です。

頻度よりも「フォームを崩さず、正しい負荷で続けること」が重要です。

無理のない範囲で習慣化し、徐々に運動量を増やしていきましょう。

Q3.フォームローラーは毎日使っても大丈夫ですか?

A、基本的には毎日使用しても問題ありません。

ただし、痛みや違和感が出た場合は使用を中止し、休養を優先してください。

特に強い圧迫をかけすぎると逆効果になるため、「心地よい圧力」を目安に続けるのがポイントです。

Q4.朝起きた直後に筋トレしてもいいですか?

A、起床直後は筋肉や関節がこわばっているため、強い負荷をかける筋トレは避けた方が安全です。

まずは軽いストレッチや骨盤エクササイズで体をほぐし、血流を促してから、日中に本格的なトレーニングを行うのがおすすめです。

Q5.腰痛ベルトをずっとつけたままでも大丈夫ですか?

A、長時間の常用はおすすめできません。

腰痛ベルトはあくまで「一時的なサポート」として活用し、体幹の筋肉を使う機会をできるだけ減らさないことが重要です。

トレーニングと併用し、徐々にベルトに頼らない身体作りを目指しましょう。

Q6.家トレ初心者が最初に揃えるべきアイテムは何ですか?

A、初心者には「トレーニングマット」「チューブ」「軽量ダンベル」の3点セットがおすすめです。

これだけあれば、体幹強化・柔軟性向上・軽い負荷トレーニングがバランスよく行えます。

アイテム選びでは安全性・耐久性・価格をしっかり比較検討しましょう。

まとめ|今日から腰痛予防に向けて正しい筋トレ習慣をスタート!

腰痛予防には、正しい知識に基づいた筋トレと、日常生活での小さな意識改革が欠かせません。

本記事で紹介したように、体幹を中心に安全に鍛え、無理のない負荷設定で継続することが、腰痛リスクの低減と再発防止につながります。

また、フォームや動作習慣の見直し、サポートアイテムの上手な活用も効果を高めるポイントです。

まずは「できることから一歩ずつ」取り入れていきましょう。

正しい筋トレ習慣を身につけ、自分の体を自分で守れる力を育てることが、未来の健康な腰をつくります。

さっそく今日から、3分でできる簡単エクササイズにチャレンジしてみませんか?

腰痛の予防から改善まで、筋トレで無理なく取り組みたい方は、『腰痛対策としての筋トレを体系的に解説した完全ガイド』もあわせて参考にしてみてください。