腰痛に悩んでいませんか?その原因は、背骨を支える「脊柱起立筋」の筋力低下かもしれません。

本記事では、国家資格を持つトレーナーが監修した、自宅でできる脊柱起立筋の正しい鍛え方を解説します。

腰痛の予防・改善に役立つ筋トレ法を学び、健康な体を手に入れましょう。

脊柱起立筋を筋トレで強化すると腰痛を改善できる!【国家資格者が徹底解説】

脊柱起立筋は、背骨をしっかり支える要(かなめ)であり、腰痛改善のカギを握る重要な筋肉群です。

ここが弱っていると、姿勢不良や慢性的な痛みが発生しやすくなります。

本記事では、国家資格を持つトレーナーの視点から、脊柱起立筋を鍛えるメリットや具体的なトレーニング手順、さらによくあるNG動作まで幅広く解説します。

自宅でも無理なく始められるメニューを厳選しているので、初心者の方や運動が久しぶりの方も安心して取り組めるはずです。

腰痛から解放され、体幹が安定した毎日を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレの進め方を体系的にまとめた完全ガイド』の中でも、特に脊柱起立筋の強化に焦点を当てた実践的な内容となっています。

腰痛改善には「脊柱起立筋」の筋トレが必要です

腰痛は日常的によく見られる症状ですが、実は脊柱起立筋の弱体化や姿勢の乱れが原因となっているケースが多々あります。

背骨を支える要でもある脊柱起立筋をしっかり鍛えることで、体幹の安定性が向上し、慢性腰痛や再発しやすい腰痛を根本から改善できる可能性が高まります。

以下では、筋力低下や姿勢不良がもたらす影響と、脊柱起立筋を強化する意義について具体的に解説します。

腰痛の多くは筋力低下と姿勢不良が原因です

筋力が不足していると、背骨を正常に支える能力が低下し、腰椎(ようつい)周辺へ大きな負担がかかりやすくなります。

特に脊柱起立筋が弱っている場合、日常動作で上半身の重みを十分に支えられず、結果として慢性的な腰痛へ移行しやすいのが特徴です。

さらに、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などに伴って起こる姿勢不良も大きな要因です。背中を丸めたり、反り腰の姿勢が続いたりすると、脊柱起立筋が常に緊張を強いられます。

その状態が持続すると、過度なストレスが筋肉や関節、神経に及び、痛みや張りを誘発する仕組みです。

一方で、これらの問題を改善すれば、腰痛の根本的な解決につながると考えられます。

筋力強化と姿勢矯正をセットで取り組むことで、過度な負担が軽減され、痛みを起こしにくい体づくりが期待できます。

脊柱起立筋を鍛えることで根本改善が可能です

脊柱起立筋は、背骨の両側を縦に走る重要な筋肉群であり、上半身全体を支える「柱」の役割を担います。

ここが強化されると、背骨の安定性が飛躍的に向上します。

たとえば、起き上がり動作や座位姿勢の保持など、日常生活におけるさまざまな動作がスムーズになり、腰への負担が減るメリットがあります。

また、脊柱起立筋の働きがしっかりすると、体のゆがみを引き起こしにくくなるため、慢性化しやすい腰痛の予防・再発防止にも有効です。

さらに、この筋肉を鍛えることは姿勢の改善だけでなく、スポーツパフォーマンスを向上させる点でも注目されています。

走る・跳ぶ・ひねるといった多彩な動作で最大限の力を発揮しやすくなるため、腰痛対策と運動能力アップを同時に目指す方にも適したアプローチです。

国家資格トレーナーとしての現場実例と成果データを紹介

私の勤務しているクリニックの臨床現場でも、脊柱起立筋を含む体幹強化は腰痛改善において重要な役割を果たしています。

たとえば、週2~3回のトレーニングを継続することで、痛みが軽くなるだけでなく、姿勢も大幅に改善し、腰痛の再発率が大きく下がったケースが複数報告されています。

さらに、筋力低下やフォームの乱れがある状態でトレーニングすると、かえって腰を傷めるリスクが高まるため、「適切な頻度」と「正確なフォーム」が必須だとするデータも示唆されています。

脊柱起立筋だけを鍛えるのではなく、腹筋群や多裂筋などの協調性を高めることで、より効果的に腰痛を和らげる結果を得やすくなります。

これらの知見を総合すると、脊柱起立筋を中心に体幹を強化するアプローチは、多くの腰痛患者にとって根本改善の糸口になるといえます。

腰痛を抱える方は、まずは専門家のアドバイスを受けつつ、継続的なトレーニングを行うことが近道です。

脊柱起立筋と腰痛の関係を解剖学・運動学の観点から解説

脊柱起立筋は、背骨を支えるうえで欠かせない筋肉群です。

腰痛の原因を深掘りしてみると、脊柱起立筋が十分に機能していない状態が大きく影響しているケースが多く見られます。

ここでは、脊柱起立筋の具体的な構造や働きを解剖学・運動学の視点から整理し、腰痛リスクを高める要因や関連する他の筋肉との連携を含めて解説します。

脊柱起立筋とは?位置・機能・役割の基本

脊柱起立筋は、背骨(脊柱)の両側を縦走する「腸肋筋」「最長筋」「棘筋」などの総称です。

これらの筋肉が連動して働き、体をまっすぐ保つ・背中を反らす・上体を起こすなどの動きを担います。

背中を安定させる大黒柱のような存在であり、立位や座位の姿勢維持にも大きく貢献します。

脊柱起立筋がしっかり機能していると、自然に背すじの伸びた状態を保持しやすくなり、腰椎への無理な負担を防ぐ効果も得られます。

一方、ここが弱っていると基本的な姿勢を保つだけでもエネルギーを消耗しやすく、体幹が崩れて疲労や痛みを招きやすくなります。

脊柱起立筋が弱ると起こる「体のゆがみと負担」

脊柱起立筋が十分に機能しなくなると、背骨周辺を支えきれず、周囲の筋肉や関節に過度の負担がかかります。

結果として、猫背・反り腰などの姿勢不良が引き起こされ、さらに体幹のバランスが乱れることで腰痛リスクが大幅に増加します。

加えて、神経周辺に圧力がかかると痛みやしびれが慢性化する場合もあります。

特にデスクワークや長時間の座り姿勢が続く環境では、脊柱起立筋が常に伸びた状態で酷使されるため、筋力低下と緊張が同時に進行する可能性が高くなります。

こうした要因が複合的に重なることで、慢性的な腰痛へと発展してしまうケースが多いです。

腹横筋・多裂筋との連携で腰を守る「筋肉のコルセット」

体幹を安定させるのは脊柱起立筋だけでなく、腹横筋や多裂筋を含む複数の筋肉が連動するおかげです。

腹横筋は腹部の深層で腹圧を高め、内臓を支える役割を果たします。

一方、多裂筋は背骨同士をつなぐように存在し、微妙な姿勢制御や背骨の細かな動きをサポートします。

これらの筋肉がコルセットのように連携し合うことで、腰椎に加わる負担を分散できる仕組みが働きます。

反対に、いずれかの筋力が極端に弱まったり、連携が不十分だったりすると、結果的にほかの部位が過剰に働くことになり、腰痛や姿勢不良の原因へとつながります。

したがって、腰を守るためには脊柱起立筋をはじめとした複数の体幹筋群のバランスを重視することが大切です。

腰痛改善に効く脊柱起立筋の筋トレ法

腰痛の根本的な解決を目指すなら、背骨を支える脊柱起立筋を効果的に鍛えるアプローチが不可欠です。

初心者でも取り組みやすい自重トレーニングから始めることで、無理なく筋力を高めることができます。

ここでは、具体的なエクササイズ例からトレーニング頻度、さらにはフォームや呼吸法などの重要ポイントに至るまで、腰痛予防と改善に直結する方法を解説します。

初心者でもできる基本の筋トレ3選(自重)

自重トレーニングは、特別な器具を使わずに自分の体重を負荷として利用するため、腰に大きな負担をかけすぎることなく始められます。

以下の3種目は、脊柱起立筋を効率的に鍛えつつ、体幹全体のバランスを養うのにも適しています。

- ヒップリフト

- やり方:仰向けで膝を立てた状態からお尻をゆっくり持ち上げ、膝から肩までが一直線になるよう意識する

- ポイント:反動を使わず、じわっと持ち上げるのがコツ。持ち上げ切った位置で数秒キープするとより刺激が入る

- 効果:お尻やハムストリングスだけでなく、体幹・脊柱起立筋への負荷にもつながる

- バードドッグ

- やり方:四つん這いの姿勢で、片手と反対側の脚を同時にまっすぐ伸ばし、腰を反らさないよう腹筋を意識する

- ポイント:バランスを保ちながらゆっくり動作し、背筋と腹筋の協調を高めるイメージを持つ

- 効果:体幹全体の安定性を向上させ、脊柱起立筋と腹横筋の連携も促す

- バックエクステンション

- やり方:うつ伏せで両手を頭の後ろ(または体側)に添え、背中をそるように上半身を持ち上げる

- ポイント:上体を上げすぎると腰を痛めやすいため、目線は床の少し前方に落として可動範囲をコントロールする

- 効果:脊柱起立筋を中心に背筋全体をバランス良く強化

週何回・何セット?トレーニングの頻度と強度

初心者は、週2~3回からスタートし、1回あたり10~15回×3セットを目安にすると無理なく続けられます。

最初は自重で行い、フォームが安定してから徐々に負荷や回数を増やすと、より効率的に筋力アップが見込めます。

一度に高い負荷をかけすぎると動作が乱れやすく、腰を痛めるリスクも高まります。適度な負荷をコツコツ積み上げる方が、最終的には大きな成果につながります。

より効果を高めるコツ|姿勢・呼吸・意識の向け方

- 正しいフォーム

反動を使わず、ターゲット筋肉がしっかり伸縮する動きを心がける。腰を極端に反らさないことが重要 - 呼吸法

体を持ち上げる、もしくは力を発揮するタイミングで息を吐くのが基本。呼吸を止めると血圧が急上昇しやすく、パフォーマンス低下や安全面でリスクが高まる - 意識の集中

「脊柱起立筋を動かしている」と頭の中でイメージしながら実施すると、同じ動作でも筋活動量が増え、トレーニング効果が高まりやすい

これらのポイントを押さえて取り組めば、脊柱起立筋をはじめとする体幹部にしっかり刺激が入り、腰痛対策としても大きな効果が期待できます。

腰痛改善のためには、脊柱起立筋だけでなく、体幹や下半身の筋肉もバランスよく鍛えることが重要です。全体的な筋トレ戦略を知りたい方は、『腰痛×筋トレの全体像と戦略を網羅した完全ガイド』をご覧ください。

脊柱起立筋の筋トレ注意点とやってはいけない動作

脊柱起立筋の強化は腰痛改善に効果的とされますが、誤ったフォームや過度な負荷が原因で逆に腰を痛めるケースも少なくありません。

安全かつ効果的にトレーニングを継続するためには、事前にリスクを理解し、正しい方法で行うことが重要です。

ここでは、筋トレでありがちなミスや、腰痛が悪化したときの対処法、さらに安全性を高めるポイントを解説します。

やりがちなNGフォームとその危険性

- 反動を使った動作

必要な筋肉に負荷が集中しないため、狙った効果が得られにくい。筋力アップを妨げるだけでなく、姿勢を崩して別の部位を痛めるリスクが高まる - 過度な反り腰

背中を極端に反らすと腰椎に大きなストレスがかかり、椎間板や周辺組織を傷める可能性が上がる - 対象筋以外に頼るフォーム

本来鍛えたい筋肉以外が無理をすることで、効果が薄れるだけでなく、ほかの部位に痛みや疲労を蓄積させてしまう

これらのNGフォームに共通しているのは、ターゲットとなる筋肉への負荷を適切にコントロールできていない点です。

正しいフォームを習得していれば、筋力強化と同時に怪我の予防も期待できます。

腰痛が悪化したときの対処法と中止の判断

筋トレ中や直後に強い痛みを覚えたときは、まずトレーニングを止めて専門家に相談するのが適切です。

無理を重ねてしまうと症状の悪化を招き、回復までに時間がかかるケースが多いです。

ストレッチやアイシングといった軽いケアで痛みを緩和しつつ、ある程度痛みが落ち着くまでは高負荷のトレーニングは避けましょう。

痛みが治まらない場合や再発を繰り返す場合は、リハビリ要素を強めた軽度の運動やアイソメトリック(静的筋トレ)などで、可動域を狭くして痛みの出にくい範囲で筋肉を刺激する方法もあります。

柔道整復師や理学療法士の指導を受ければ、より安全かつ効果的なリハビリ計画を立てられます。

安全にトレーニングするためのポイントと補助具活用

- 補助具の活用

クッションやタオルを腰の下に敷くと、過度な反り腰を防ぎやすい。腹圧を意識しやすくなるため、腰部の負担を軽減できる - プロの指導

トレーナーや柔道整復師によるフォームチェックで誤動作を早期に修正し、怪我を回避する効果が期待できる - ウォーミングアップ&ストレッチ

筋温を高め、関節の可動域を広げると、運動時の怪我リスクを抑えられる。トレーニング前に軽い動的ストレッチを行うと効果的

これらのポイントを実践することで、脊柱起立筋を鍛える際のトラブルを最小限に抑えながら、腰痛改善に向けた筋力強化を着実に進められます。

腰痛タイプ別|筋トレプログラム設計

腰痛といっても、その原因や症状の出方は人によってさまざまです。

慢性化しやすいケースもあれば、急性のぎっくり腰に備えたい場合もあります。

また、高齢者や運動初心者のように、体力に不安を抱える方も少なくありません。そこで、脊柱起立筋を中心とした筋トレで腰痛を予防・改善するには、個々の体力や目的に合わせたプログラム設計が効果的です。

以下では、タイプ別のアプローチを紹介します。

慢性腰痛タイプ|再発予防のための中強度の筋トレ

慢性的な腰痛に悩む方には、適度な負荷で脊柱起立筋とほかの体幹筋をバランスよく鍛えるアプローチが重要です。

たとえば、ヒップリフトやデッドリフトといった中程度の負荷を扱うエクササイズを組み合わせると、筋肉の協調性と持久力を効率的に高められます。

日常動作でしっかり体を支えられるようになると、腰痛リスクが大幅に減少します。

また、再発予防のカギは継続です。週2~3回の頻度で地道に取り組むほうが、短期集中よりも腰痛に強い体幹を構築しやすいです。

腰への負担を軽減しながら筋肉の耐久力を上げるために、無理のない範囲での中強度トレーニングを継続しましょう。

ぎっくり腰予防|腹圧アップの体幹筋トレ

急性腰痛として知られる「ぎっくり腰」を予防するには、瞬間的な負荷に耐えられる腹圧を高めることがポイントです。

バードドッグなど、体幹全体の協調性を意識したエクササイズは、腹横筋や多裂筋、脊柱起立筋をまとめて鍛える効果があります。

インナーマッスルをしっかり強化しておくと、急な前屈やひねりでも腰椎を保護しやすくなります。

動作はゆっくり丁寧に行い、フォームと呼吸法をきちんと意識することで、安全性とトレーニング効果を同時に高められます。

高齢者・運動初心者向け|負荷を抑えた筋トレメニュー

体力や柔軟性に不安がある場合は、椅子に座った状態や床に寝たままでも取り組めるストレッチや軽度の筋トレからスタートすると安心です。

短い時間でもこまめに続けることで、少しずつ筋力と柔軟性を養えます。

痛みを感じる動作は避け、慣れてきたら負荷や回数を少しずつ調整します。安全を最優先することで、腰痛の予防・改善効果を損なわずに継続が可能です。

長期的に取り組むことで、将来的な腰痛リスクを着実に下げることにつながります。

腰痛と筋トレに対してよくある質問

脊柱起立筋のトレーニングを始めると、腰痛を改善しながら体幹を強化できるメリットを得られますが、

同時に「どれくらい続ければ効果が出るのか」「トレーニングで逆に腰が痛くならないか」など、さまざまな疑問が湧くこともあるはずです。

ここでは、よく寄せられる質問と、その対処法やポイントを分かりやすくまとめました。

Q1.筋トレはどれくらい続ければ効果が出るの?

A:一般的には4~6週間ほど継続することで、脊柱起立筋の筋力アップや姿勢の変化を実感する人が多いです。

ただし、効果の出方は個人差が大きく、元々の筋力レベルやトレーニング頻度・強度によって変わります。

最も大切なのは継続性であり、週2~3回を地道に積み重ねることで確実に結果へとつながっていきます。

Q2.筋トレで腰が痛くなるのはなぜ?

A:最大の原因はフォーム不良や過剰な負荷です。

正しいフォームを身につける前に重い負荷を扱うと、脊柱起立筋ではなく他の部位に負担が集中してしまいます。

また、ストレッチ不足で筋肉が硬いまま負荷をかけるのも要注意です。

痛みを感じたら一旦中止し、専門家にフォームチェックを依頼すると早期改善につながります。

Q3.サポーター・整骨院・ストレッチの併用は?

A:サポーターは一時的な補助として有効ですが、常用しすぎると筋肉が甘えてしまう可能性があります。

痛みが強い時期は整骨院で専門家の施術を受けながら回復を促進すると安心です。

また、筋トレ前後のストレッチで柔軟性を高めておくとフォームの安定にもつながり、トレーニング効果がさらにアップします。

Q4.食事や生活習慣も変えるべき?

A:筋肉修復を促すためには十分なタンパク質の摂取が欠かせません。

鶏肉や魚、大豆製品などの良質なたんぱく源を意識してとりましょう。

また、睡眠の質やストレス管理も大切です。

総合的に健康的な生活習慣を整えることで、腰痛改善や再発防止の効果を一層高められます。

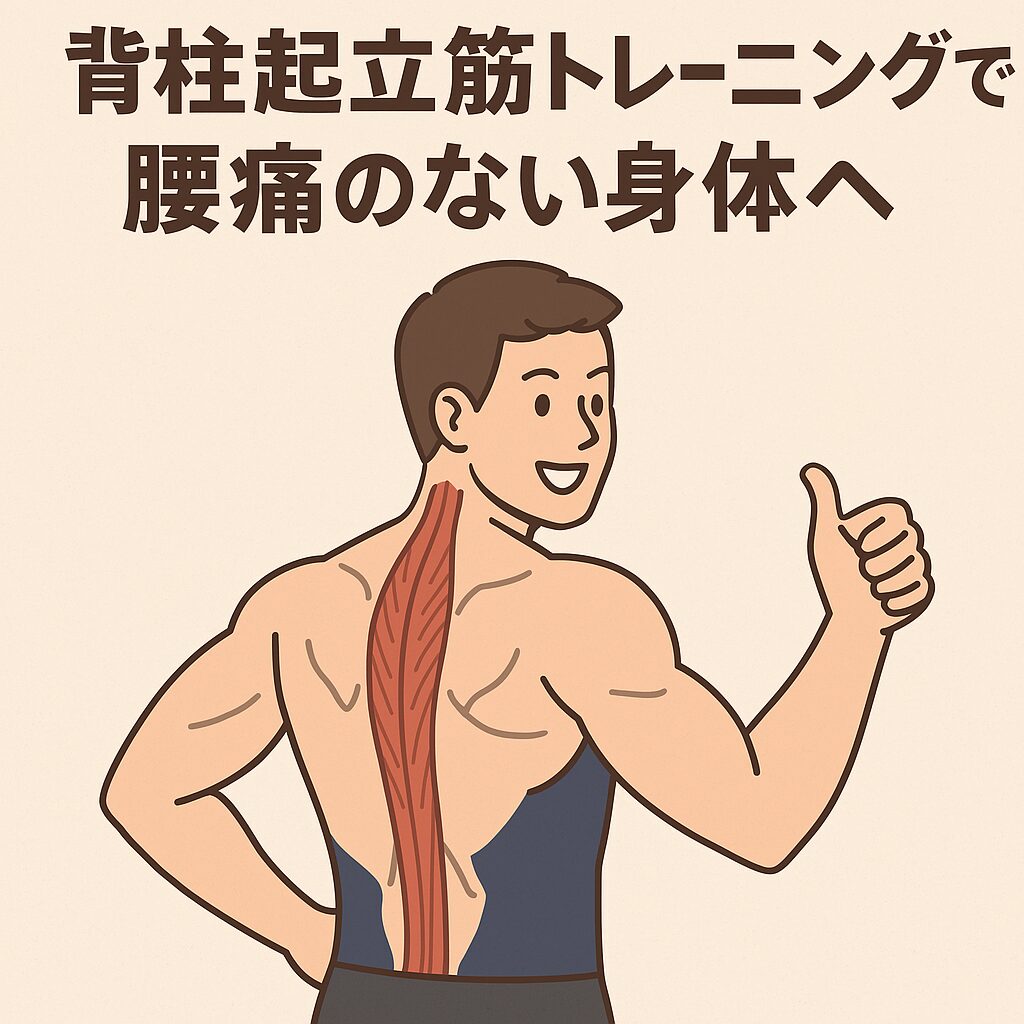

まとめ|脊柱起立筋トレーニングで腰痛のない体へ

脊柱起立筋を中心とした体幹強化によって、腰痛の根本原因を改善し、健康的な日常生活を取り戻すことは可能です。

ただ痛みを軽減するだけでなく、姿勢や動きやすさまで向上できる点が大きなメリットとなります。

ここでは、最終的なポイントのまとめとして、筋肉の重要性やスタートのしやすさ、そして専門家の視点からのアドバイスを再確認します。

腰痛は筋トレで変えられる

脊柱起立筋を中心に体幹をしっかりサポートできる筋肉を鍛えると、腰痛の主たる原因である姿勢不良や筋力不足を根本的に改善できます。

単に痛みを抑えるだけでなく、良い姿勢の維持やスムーズな動作といった恩恵も得られます。

慢性的な腰痛を抱えている場合でも、早めに筋力アップに着手することで、再発率の低下や痛みの軽減を期待できます。

今日から始める、小さな一歩が未来を変える

初心者が自宅で始められる自重トレーニングなら、特別な器具をそろえる必要がありません。

ほんの数分でも継続すれば、将来的な腰痛予防や身体機能の向上につながります。

モチベーションが出ないときは短時間のメニューから取り組み、少しずつ習慣化していくのがおすすめです。積み重ねこそが、大きな変化をもたらす力となります。

柔道整復師・NASM-PESからのアドバイス

専門家の視点から見ると、個々の体力レベルや症状に合わせたプログラム設計が、安全性と効果の両面で非常に重要です。

痛みや不安がある場合は、整骨院やパーソナルトレーナーなどのサポートを受けながら進めると安心です。

腰痛の改善は、単に痛みから解放されるだけではなく、よりアクティブに日々を楽しむための手段でもあります。正しい知識とトレーニング法で脊柱起立筋を鍛え、健やかで充実した生活を目指しましょう。

脊柱起立筋のトレーニングに加えて、他の部位や生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛改善に役立つ筋トレの全体戦略を解説した完全ガイド』もあわせてご確認ください。