「腰痛には筋トレがいい」と聞いたけれど、

結局どこを鍛えればいいのかわからない…

そんな悩みを抱える方は少なくありません。

実は、腰痛改善には「体幹」「お尻」「股関節」といった“支える筋肉を的確に鍛えることがカギになります。

本記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESといった国家資格を持つ筆者が、腰にやさしい筋トレの選び方から具体的なメニュー、安全に行うポイントまで、わかりやすく解説します。

運動初心者でも安心して取り組める内容ですので、ぜひ今日から実践してみてください。

本記事は『腰痛を改善・予防する筋トレの進め方を体系的にまとめた完全ガイド』の関連コンテンツで、特に体幹・お尻・股関節の筋トレによる腰痛改善に焦点を当てた実践的な内容となっています。

腰痛対策には「筋トレ」が最優先

腰痛を根本的に改善したいなら、まず「筋トレ」が不可欠です。

痛みがあると安静にしたくなりますが、実はその逆。体を支える筋肉が弱ることで、腰への負担が増し、痛みが慢性化するケースが多いのです。

特に重要なのは「どこの筋肉を鍛えるか」を正しく見極め、腰にやさしいトレーニングを無理なく継続すること。

本章ではその基本となる考え方を解説します。

腰痛の原因の多くは「筋力不足」にある

腰痛の大きな要因のひとつは、筋力の低下です。

特にデスクワークや運動不足が続くと、体を支える「体幹」や「骨盤周囲」の筋肉が徐々に弱まり、腰椎への負担が増していきます。

本来、筋肉は骨格を安定させ、関節にかかる衝撃を吸収する役割を担っています。

ところが、筋力が低下すると姿勢が崩れやすくなり、腰に過剰な負担がかかるのです。

痛みを感じるのは筋肉ではなく腰部そのものかもしれませんが、その背景に「支える力の不足」があることを多くの方が見落としています。

「どこを鍛えるべきか」が改善のカギ

ただ筋トレをすればよいというわけではありません。

腰痛の改善には、「どこの筋肉を優先的に鍛えるか」が決定的に重要です。

まず注目すべきは、体幹のインナーマッスル(腹横筋・多裂筋)です。

これらは背骨を内側から支える役割を果たします。

次に重要なのが、股関節まわりの筋肉(中殿筋・腸腰筋)。

骨盤の安定性に直結し、腰への負担を分散させてくれます。

表面的な腹筋運動に頼るのではなく、「姿勢保持」に関与する深層筋をターゲットにしたトレーニングが、腰痛改善の最短ルートになります。

腰にやさしい筋トレを習慣化するのが最も効果的

一度筋力をつけても、それを維持しなければ腰痛はすぐに再発します。

改善効果を持続させるには、「腰に負担をかけにくい筋トレ」を無理なく習慣化することがカギです。

たとえば、自重で行えるドローインやプランクなどの体幹トレーニングは、自宅で手軽に取り組めるうえ、腰椎に大きな負荷がかかりません。

また、ヒップリフトなどの殿筋トレーニングも、腰を支える力を底上げしてくれます。

大切なのは、週2〜3回でもよいので「正しい種目を継続する」こと。

そうすることで、腰に負担がかかりにくい体を着実に作っていけます。

なぜ筋トレが腰痛改善に有効なのか

腰痛の改善に筋トレが勧められるのには、医学的・力学的な明確な理由があります。

筋肉は単なる動作のためだけでなく、背骨や関節を安定させる支えとして機能しており、この支えが失われることで腰痛は悪化します。

ここでは「なぜ筋トレが腰に効くのか?」という根本的な疑問に、姿勢・負担・安定性の3つの視点からわかりやすく解説します。

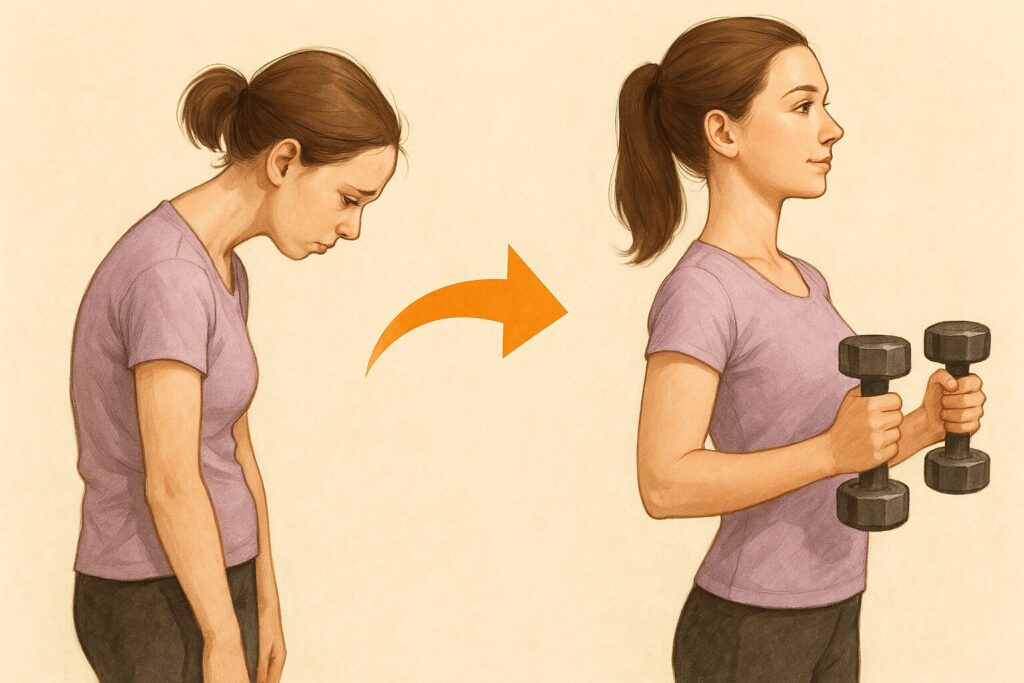

筋肉が弱ると「姿勢維持」が困難になる

腰痛のある方の多くは、「姿勢が悪い」と指摘される経験があるのではないでしょうか。

実はその背景にあるのが、姿勢を保つための筋肉(=姿勢保持筋)の弱体化です。

とくに深層部の筋肉が弱ると、無意識のうちに腰へ負担がかかる姿勢を取りやすくなります。

腹横筋や多裂筋などのインナーマッスルが弱ると、背骨を支える力が低下する

背骨を安定させている主な筋肉には、腹横筋(ふくおうきん)や多裂筋(たれつきん)などのインナーマッスルがあります。

これらは、表面の筋肉とは異なり、体の中心部で骨や関節を支える役割を果たしています。

これらの筋肉が衰えると、背骨が自力で支えられなくなり、不安定な状態になります。

特に腹横筋は天然のコルセットとも呼ばれ、鍛えることで腰椎のブレを最小限に抑える効果があります。

筋トレを通じてこれらの筋肉を強化することが、腰の構造的安定性を保つために欠かせないのです。

姿勢を保つのに余計な筋肉が働き、結果として腰に負担がかかる

インナーマッスルがうまく機能しない場合、体はバランスをとろうとして本来補助役である筋肉を代償的に使い始めます。

たとえば、僧帽筋や脊柱起立筋が過剰に緊張し、背中全体が硬直した状態になります。

このような「不自然な姿勢維持」は、筋肉疲労だけでなく、関節や椎間板への過度な圧力にもつながります。

結果として腰がだるくなる、張ってくる、立っているのがつらい…といった慢性腰痛の症状が現れやすくなるのです。

特に長時間の座位・立位で姿勢が崩れやすくなり、慢性的な腰痛につながる

インナーマッスルが弱くなると、長時間の座り姿勢や立ちっぱなしの姿勢をキープすることが難しくなります。

その結果、骨盤が後傾したり、猫背になったりと、腰に悪影響を与える姿勢を無意識にとってしまいます。

このような「じわじわと腰にダメージを蓄積する姿勢」が日常的に続くことで、腰痛は慢性化してしまいます。

逆に言えば、姿勢を支える筋肉を鍛えることで、日常生活そのものが腰痛予防になるのです。

関節・椎間板への負担が減ることで痛みが改善

腰痛を引き起こす大きな原因のひとつに、関節や椎間板にかかる過剰な負担があります。

筋肉には動かすだけでなく、支えるという役割もあるため、適切に鍛えることで腰椎の負担を大きく軽減できます。

この章では、筋トレがどのようにして関節や椎間板のストレスを減らし、痛みの予防・改善に寄与するのかを具体的に解説します。

筋肉が関節の安定性を高めることで、椎間板や関節への圧力が軽減される

関節や椎間板は、身体を動かすための柔軟性を担う構造ですが、そのぶん圧力や摩耗の影響を受けやすい部位でもあります。

特に腰椎周辺は、日常動作の多くで「曲げる・伸ばす・ひねる」などの動きが集中しやすく、物理的な負担が蓄積しやすい場所です。

しかし、腹横筋や中殿筋、多裂筋などの姿勢保持筋を鍛えることで、骨や関節の安定性が向上します。

これにより、筋肉が衝撃を吸収し、関節や椎間板にかかる負荷を肩代わりしてくれるようになります。

腰椎の過度な動きが抑えられ、炎症や痛みの悪化を防ぐ

筋肉がしっかり働いていない状態では、腰椎が不安定になり、関節や椎間板が必要以上に動きすぎてしまうことがあります。

この「過可動(かかどう)」の状態が続くと、組織に小さな損傷が蓄積し、慢性的な炎症や痛みの原因となります。

特に多裂筋や腸腰筋など、背骨を安定させる深部筋が弱くなると、腰椎はぐらつくような状態になり、痛みを誘発しやすくなります。

逆に、これらの筋肉を強化することで、腰椎の可動域が適切にコントロールされ、炎症の悪化や再発を防げるようになります。

姿勢制御が向上することで、腰への衝撃を吸収しやすくなる

私たちの体は、歩行や立ち上がり、物を持ち上げる動作など、あらゆる場面で「腰」に衝撃を受けています。

このとき、筋肉が適切に働いていれば、その衝撃を吸収・分散し、腰椎や椎間板を守ることができます。

たとえば、歩行中に中殿筋や腸腰筋がしっかり働いていれば、骨盤と背骨がブレずにスムーズに連動します。

結果として、腰へのダメージが蓄積しにくくなり、動作後の腰の張りや違和感も大幅に軽減されます。

「体幹・股関節周囲筋」の強化が特に重要

腰痛を改善・予防するには、「腰そのもの」ではなく腰を支える筋肉群を鍛えることが重要です。

とくに注目すべきは、「体幹」と「股関節まわり」の筋肉。

これらの筋群は、腰椎や骨盤の安定性に直結しており、鍛えることで腰への負担を大きく減らすことができます。

この章では、それぞれの筋肉が果たす役割と、鍛えるべき理由を詳しく解説します。

体幹(腹横筋・多裂筋)を鍛えることで、背骨の安定性が高まる

腹横筋や多裂筋は、いわゆる「インナーマッスル」と呼ばれ、背骨や骨盤を深部から支える役割を担っています。

とくに腹横筋は、腹部全体をコルセットのように包み込み、腹圧(おなかの内側の圧力)を高めて腰椎を安定させる働きがあります。

また多裂筋は、背骨の一つ一つを安定させる筋肉で、姿勢保持や動作中の微調整に大きく関与しています。

この2つの筋肉がしっかり働くことで、腰椎がぐらつかず、腰痛の予防と改善の土台が整うのです。

股関節まわり(中殿筋・腸腰筋)を強化すると、骨盤が安定し腰の負担が減る

腰椎は骨盤と連動して動くため、骨盤の安定性が低下すると、その代償を腰が引き受ける構造になっています。

そのため、骨盤を支える「中殿筋」や「腸腰筋」の筋力が非常に重要です。

中殿筋は、お尻の横側にある筋肉で、片脚立ちや歩行時に骨盤がブレないように制御してくれます。

腸腰筋は、腰椎から太ももにつながる深部筋で、脚の引き上げや姿勢保持に不可欠な筋肉です。

これらを鍛えることで骨盤が安定し、動作時の腰への過剰な負担を根本から軽減できます。

腰そのものではなく、「支える筋肉」を鍛えるのが根本改善につながる

「腰が痛いから腰を鍛える」という考え方は一見理にかなっているようで、実は逆効果になることもあります。

腰そのもの(腰椎)には筋肉が少なく、過剰な負荷をかけると炎症や悪化につながる可能性があります。

本当に鍛えるべきなのは、腰のまわりで支えている筋肉たちです。体幹、骨盤、股関節の筋肉がうまく連携することで、腰椎が正しく機能し、痛みが出にくくなります。

つまり、腰のトラブルを解決するには「腰に効かせる」のではなく、「腰を守る筋肉を鍛える」ことが最も理にかなったアプローチと言えるでしょう。

腰痛の原因となる筋力不足を改善するためには、全体的な筋トレ戦略を理解することが重要です。詳しくは、『腰痛×筋トレの全体像と戦略を網羅した完全ガイド』をご覧ください。

腰痛改善に効くおすすめ筋トレ5選

腰痛を改善するために「どこを鍛えるべきか」はわかっても、実際にどんなトレーニングをすればよいのか迷う方も多いはずです。

ここでは、国家資格者の視点から、腰に負担をかけずに効果的に鍛えられる5つの筋トレを厳選してご紹介します。

すべて自宅でできて、運動が苦手な方でも安全に取り組める内容です。

フォームのポイントやNG例まで丁寧に解説しますので、ぜひ今日から実践してみてください。

ドローイン|腹横筋を鍛えて腰を安定

ドローインは、体幹のインナーマッスルである「腹横筋(ふくおうきん)」を鍛える呼吸トレーニングです。

腰痛対策の基本とも言える、非常に安全で効果的なエクササイズです。

効果:

- 腹圧を高めて腰椎の安定性を強化

- 姿勢改善・腰痛予防に直結

手順(仰向けドローイン):

- 仰向けに寝て、両膝を立ててリラックスします。

- 鼻から息を吸ってお腹をふくらませます。

- ゆっくり息を吐きながら、お腹を背中に近づけるように引っ込めてキープ(10〜15秒)。

- 呼吸を止めず、自然に呼吸をしながら引き締めた状態を維持します。

- 10秒キープ×5セットを目安に行います。

NG例:

- 息を止めてしまう

- 肩や首に力が入る

- 腰が反って浮いてしまう

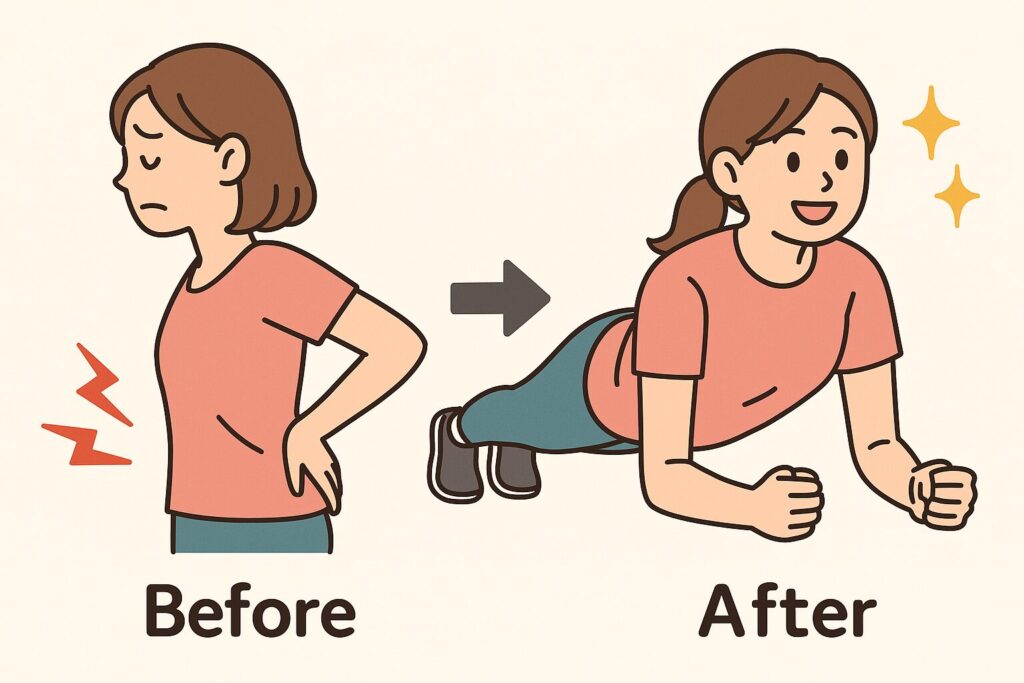

プランク|体幹全体の持久力をアップ

プランクは、前腕とつま先で体を支える体幹トレーニングで、腹筋群・背筋群・お尻の筋肉まで同時に鍛えられる万能エクササイズです。

効果:

- 体幹の安定性と持久力を高め、腰のぐらつきを防ぐ

- 姿勢保持力の向上・腰痛予防

手順(ノーマルプランク):

- うつ伏せになり、肘を肩の真下に置いて前腕で上体を支えます。

- つま先を立て、体を一直線に浮かせます(頭〜かかとが一直線)。

- お腹とお尻に力を入れて、腰が反らないようにキープ。

- 20〜30秒キープを目安に、慣れてきたら時間を延ばしていきましょう。

NG例:

- 腰が落ちて反ってしまう

- 肩がすくむ

- 呼吸を止めてしまう

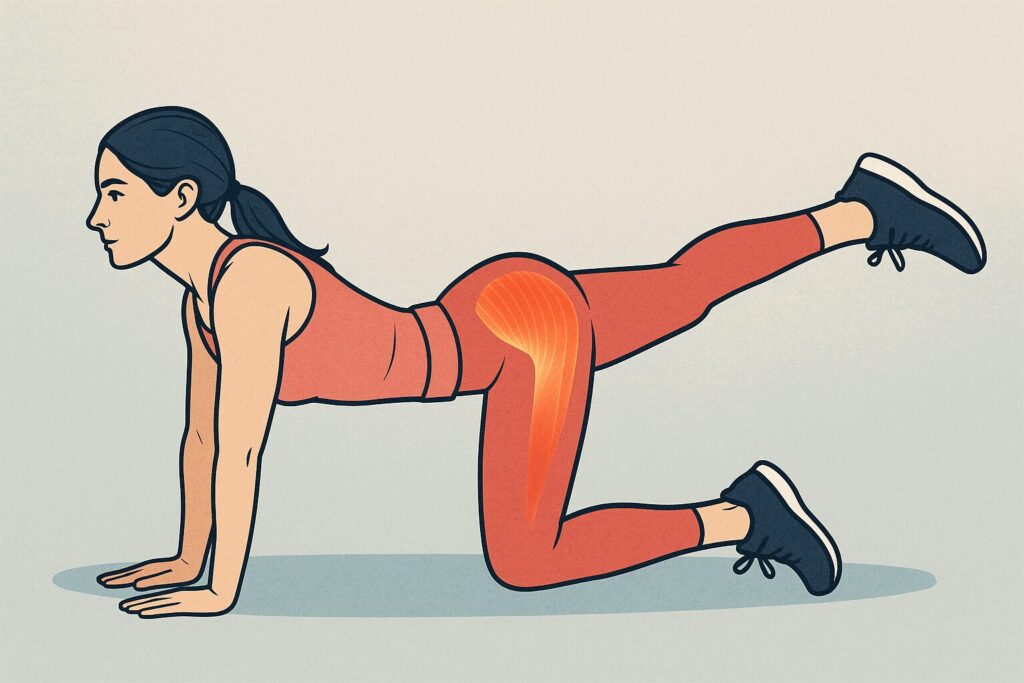

バードドッグ|脊柱起立筋と連動性強化

バードドッグは、背骨を支える「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」と、体幹の連動性を高める優れたトレーニングです。

バランス力も養えるため、日常生活の動作が安定します。

効果:

- 背筋と体幹の連動性アップ

- バランス改善と腰部の安定性強化

手順:

- 四つ這いになり、肩の下に手、股関節の下に膝をセット。

- 右手と左足を同時に伸ばして、体がブレないように10秒キープ。

- ゆっくり戻して、反対側も同様に。

- 左右交互に10回ずつ繰り返します。

NG例:

- 背中が反りすぎている

- 手足が高く上がりすぎてバランスを崩す

- 腰が左右に大きく揺れる

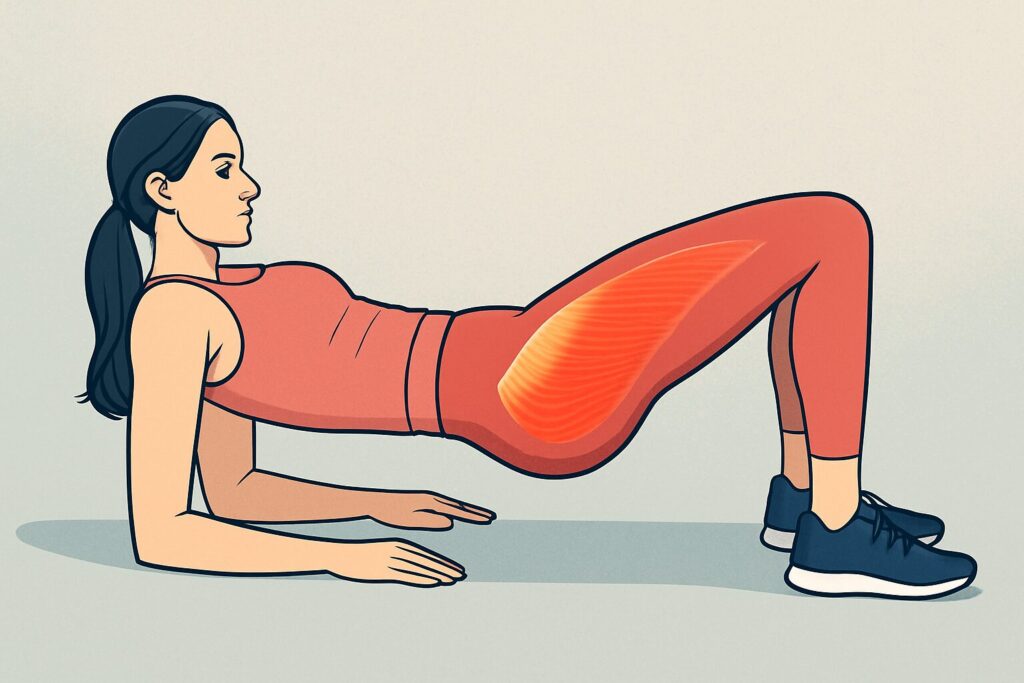

ヒップリフト|殿筋群を鍛えて骨盤を支える

ヒップリフトは、お尻の筋肉「大殿筋(だいでんきん)」や「中殿筋(ちゅうでんきん)」を鍛えることで、骨盤の安定性を高め、腰椎の負担を軽減する効果があります。

効果:

- 骨盤と腰椎の安定性向上

- 反り腰・猫背の改善にも◎

手順:

- 仰向けになって両膝を立て、足は腰幅に開きます。

- 手のひらは床につけ、かかとを踏み込むようにしてお尻を持ち上げます。

- 肩〜膝が一直線になる高さまで上げて、5秒キープ。

- ゆっくり下ろして10回×2セット行います。

NG例:

- 腰だけで反ろうとする

- 反動を使って上げる

- 足を広げすぎるor閉じすぎる

ツイストクランチ|動的体幹トレで可動域も向上

ツイストクランチは、腹斜筋(ふくしゃきん)など体幹の回旋に関わる筋肉を鍛えるトレーニングです。

動作の中でコアを安定させる能力が向上し、腰の柔軟性と安定性が両立できます。

効果:

- 体幹の回旋筋の強化

- 日常のひねり動作での腰負担を軽減

手順:

- 仰向けになり、両膝を立てて両手は頭の後ろに。

- 左肘を右膝に近づけるように上体をひねりながら起こします。

- ゆっくり戻して、反対側も同様に。

- 左右交互に10回ずつ行います。

NG例:

- 首を引っ張って起き上がる

- 勢いだけで動作する

- 腰が反る・浮く

逆効果になるNG筋トレとフォーム

筋トレは腰痛改善に有効な手段ですが、やり方を間違えると痛みを悪化させるリスクもあります。

特に、腰に負担のかかるフォームや、体調に合わない種目を無理に行うと、逆効果になることも。

この章では、腰痛持ちの方が避けるべき筋トレや姿勢の注意点を紹介します。

「効いてる感」だけに頼らず、安全性を最優先にしたトレーニング選びを意識しましょう。

「痛みがある状態」での筋トレは悪化リスクあり

痛みがあるのに「鍛えれば治る」と思い込み、無理に筋トレを続けるのは危険です。

特に炎症が起きている段階では、安静やリハビリが優先されるべきであり、無理に動かすことで症状が悪化する恐れがあります。

一時的な「違和感」や「張り感」であれば軽い運動で改善することもありますが、鋭い痛みや動作時の強い不快感がある場合はトレーニングを中止するのが基本です。

「痛みがある=効いている」ではなく、「痛みがある=体が悲鳴を上げている」というサイン。

まずはその信号を無視しないことが大切です。

腹筋運動(シットアップ)は要注意

「腹筋を鍛えれば腰痛が治る」と考えて、シットアップを繰り返している方は少なくありません。

しかしこの動きは、腰椎の屈曲(前に曲げる動作)を過剰に繰り返すため、椎間板に強い圧力がかかります。

特に腰痛がある方にとって、シットアップは腰への負荷が大きく、症状を悪化させる危険性が高い種目です。

代わりに、腹横筋を鍛える「ドローイン」や「プランク」といった、体幹の深部を安全に刺激できる種目を選びましょう。

表面的な筋肉を追い込むより、支える筋肉を育てる意識が腰痛改善には有効です。

反り腰・猫背のまま行う筋トレはNG

正しいフォームで行わない限り、どんな筋トレも本来の効果は得られません。

特に「反り腰」や「猫背」の状態でトレーニングをすると、鍛えるどころか腰への負担が増し、痛みを引き起こす原因になります。

例えば、ヒップリフトやプランクなどの体幹トレでも、骨盤が前傾しすぎたり、背中が丸まったりしていると効果は半減。

まずは鏡やスマホ動画でフォームをチェックし、常にニュートラル姿勢を保つ意識が必要です。

フォームが不安な方は、フォーム指導動画や専門家のチェックを活用するのもおすすめです。

筋トレ以外で意識すべき3つの習慣

筋トレによるアプローチは、腰痛改善の中心的な手段ですが、日常生活の過ごし方がそれ以上に大きな影響を与えることもあります。

姿勢・動作・補助具の使い方といった「筋トレ以外の要素」を見直すことで、トレーニング効果をより確実にし、腰痛の再発を防ぐことができます。

この章では、腰痛を根本から改善・予防するために押さえておきたい3つの習慣をご紹介します。

正しい座り姿勢をキープする

デスクワークやスマホ操作など、長時間座っていることが多い現代人にとって、座り姿勢は腰へのダメージの温床です。

悪い姿勢が続くと骨盤が歪み、背骨が圧迫されやすくなり、筋トレの効果も打ち消されてしまいます。

理想的な座り姿勢は以下の通りです:

- 背筋をまっすぐに保つ

- 骨盤を立てるように座る

- 両足裏は床にしっかりつける

- 肘が90度になるよう椅子や机の高さを調整する

とくに重要なのは、「骨盤を立てる」という感覚。座骨(ざこつ)で座るように意識すると、自然と姿勢が整います。

クッションや座面角度を工夫するのも効果的です。

日常の「動作のクセ」を修正する

立ち方・歩き方・物の持ち上げ方など、無意識の動作のクセが腰痛の原因になっているケースは非常に多く見られます。

たとえば、次のような動作には要注意です

- 片足重心で立つ

- 前かがみの姿勢で荷物を持ち上げる

- 歩くときに足先が外に向いている

- 無意識に反り腰や猫背になっている

このような動作は、腰に負担を集中させてしまい、どれだけ筋トレを頑張っても効果を打ち消してしまいます。

まずは鏡で姿勢を確認したり、動画を撮って動作を見返したりするだけでもクセに気づきやすくなります。

日常の「当たり前」を疑うことが、改善の第一歩です。

必要に応じて腰部サポーターを活用する

腰痛がひどいときや、長時間の立ち作業・重い荷物を扱う場面では、腰部サポーター(腰ベルト)の活用も有効な手段です。

一時的に腰を補助してくれることで、筋肉や関節の負担を減らし、動作をサポートしてくれます。

ただし、常時着用すると筋肉の働きが低下する可能性があるため、使い方には注意が必要です。

おすすめの使い方:

- 仕事や家事など「負荷が高い時間帯」に限定して使う

- 筋トレ中は基本的に外し、自分の筋肉で支える感覚を養う

- 着用後は必ず姿勢をチェックし、依存しすぎない意識を持つ

サポーターはあくまで「補助道具」。

腰を守るのは、最終的には自分自身の筋力と姿勢です。

Q&A|よくある質問に回答

腰痛改善のために筋トレを始めたいけれど、「どの筋肉を鍛えればいいの?」「毎日やってもいいの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。

ここでは、よくある6つの質問に対して、国家資格を持つ専門家の立場からYES/NOでシンプルかつ明確に回答します。

Q1.腹筋と背筋、どちらを優先すべき?

A:YES(腹筋=特に腹横筋を優先)

腹筋と背筋のバランスは重要ですが、まずは腹横筋(ふくおうきん)を鍛えることを優先すべきです。

この筋肉は体の内側から腰を支える「コルセット」のような役割を持ち、腰椎の安定に直結します。

Q2.筋トレは毎日やっても大丈夫?

A:NO(一部の筋トレならOK)

ドローインやストレッチのような軽い体幹トレなら毎日OKですが、負荷の高い筋トレは筋肉の回復が必要なため、週2〜3回が基本です。

無理に毎日行うと、疲労がたまり逆効果になることがあります。

Q3.腰痛がある日は休むべき?それとも軽めに動く?

A:YES(痛みが強い日は休む)

痛みが強い場合は筋トレを中止し、まずは安静やアイシングを優先してください。

軽い張りや違和感程度であれば、ストレッチや軽い呼吸トレなどで体を動かすのは問題ありません。

Q4.ジムに行かなくても改善できますか?

A:YES(自宅で十分改善可能)

自重トレーニングでも体幹・股関節まわりの筋肉は十分に鍛えられます。

重要なのは高価な設備ではなく、「正しいフォームと継続」です。自宅でも効果は出せます。

Q5.腰が痛くならない筋トレのコツは?

A:YES(コツを意識すれば腰にやさしくできる)

骨盤を安定させたフォームと、反り腰・猫背の矯正がポイントです。

また、痛みがあるときは無理をせず、動作範囲を制限することも安全に続けるためのコツです。

Q6.何を基準に「鍛える部位」を決めればいい?

A:YES(体幹・股関節を中心に構成するべき)

「姿勢を支えているか」「腰の動作を補助しているか」という観点で、体幹(腹横筋・多裂筋)や股関節周囲筋(中殿筋・腸腰筋)を最優先に鍛えるべきです。

日常動作の癖を見ながら補うべき部位を選んでいきましょう。

まとめ|腰痛は「どこの筋肉を鍛えるか」で結果が変わる

腰痛を根本から改善するには、やみくもに鍛えるのではなく、「体幹・股関節まわり」など腰を支える筋肉に正しくアプローチすることが重要です。

腹横筋・多裂筋・中殿筋・腸腰筋などの部位を狙ったトレーニングは、腰の安定性を高め、痛みの再発も防ぎます。

また、フォームや日常の姿勢にも気を配ることで、より高い効果が得られます。

まずは今日から、自宅でできる安全な筋トレから始めてみましょう。

体を変える第一歩は、「正しく知って、正しく動くこと」です!

体幹・お尻・股関節の筋トレによる腰痛対策に加えて、他の動作や生活習慣も見直して、腰痛を総合的に改善したい方は、『腰痛改善に役立つ筋トレの全体戦略を解説した完全ガイド』もあわせてご確認ください。