「湿布を貼っても腰痛が良くならない」「筋トレを始めたいけど悪化しそうで不安」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、腰痛改善には湿布だけでも筋トレだけでも不十分。

本記事では、国家資格を持つ柔道整復師・鍼灸師・NASM-PESが、湿布と筋トレを正しく併用する方法をやさしく解説します。

初心者でも安心して始められる、自宅でできる実践ステップをご紹介します。

本記事は『腰痛改善に役立つ筋トレの全体構成を解説した完全ガイド』の補助的な内容として、

湿布の活用タイミングと筋トレへの影響について詳しく解説しています。

腰痛改善には筋トレ+湿布の併用が効果的

腰痛を根本から改善するためには、「湿布で痛みを抑えること」と「筋トレで体を支える力をつけること」の両立が不可欠です。

この章では、湿布と筋トレの役割を明確にし、なぜこの2つを併用することが最も効果的なのかを解説します。

湿布は「痛みを抑える応急処置」

湿布は、急な腰の痛みや炎症を一時的に和らげるための応急処置として有効です。

特に「冷湿布」は患部を冷やして炎症を抑える効果があり、「温湿布」は血行促進によって筋肉のこわばりを和らげる働きがあります。

ただし、湿布はあくまでも症状の軽減を目的とした対症療法にすぎません。

貼っている間は痛みが軽くなることが多いですが、痛みの原因そのものを取り除く効果はありません。

そのため、湿布を長期間使い続けるだけでは根本的な改善にはつながらず、再発リスクも残ってしまいます。

まずは症状を一時的にコントロールし、その後に本質的な対策へとつなげることが重要です。

筋トレは「痛みを繰り返さない体づくり」

腰痛を繰り返す大きな原因の一つは、体幹や股関節まわりの筋力低下です。

筋肉が弱くなると、骨格を正しい位置で支える力が失われ、姿勢の崩れや動作の不安定さが生じます。

その結果、腰に集中的な負担がかかり、慢性的な痛みに発展してしまいます。

筋トレには、このような悪循環を断ち切る力があります。

特に「腹横筋」「大臀筋」「多裂筋」など、姿勢保持や骨盤安定に関わる筋肉を鍛えることで、腰への負担を軽減することが可能になります。

継続して正しいフォームで行えば、関節や筋肉の動きがスムーズになり、再発のリスクを抑える「痛みにくい体」へと変わっていきます。

両方を正しく使うことで腰痛改善の近道に

湿布と筋トレは、目的が異なるからこそ「併用」することで最大限の効果を発揮します。

湿布で今ある痛みをコントロールしながら、筋トレで腰への負担を根本から減らす。

この2ステップのアプローチが、腰痛改善の近道です。

一方に偏ると効果は限定的になります。

たとえば、湿布だけに頼れば痛みは引いても再発を繰り返し、筋トレだけを続けて炎症を無視すれば悪化することもあります。

そのため、痛みが強い間は湿布で炎症を抑え、痛みが落ち着いたら段階的に筋トレを取り入れることがポイントです。

タイミングと方法を見極めて、バランス良く活用することが長期的な改善への第一歩となります。

湿布と筋トレが腰に効くメカニズムとは?

湿布と筋トレは、いずれも腰痛改善に役立つ手段ですが、それぞれの役割や作用メカニズムは異なります。

この章では、「なぜ湿布だけでは治らないのか?」「なぜ筋トレが必要なのか?」といった疑問に答えるべく、

腰痛に対する湿布と筋トレの根拠をわかりやすく解説します。

なぜ湿布だけでは不十分なのか?

湿布には、鎮痛・抗炎症作用があり、痛みや炎症を一時的に抑える効果があります。

しかし、それはあくまで対症療法であり、腰痛の根本原因に直接アプローチするものではありません。

たとえば、筋肉のアンバランス、体幹の弱さ、関節の不安定性などが腰痛の背景にある場合、湿布だけで治すことは難しいのが現実です。

湿布で一時的に痛みが和らいでも、再発や慢性化を防ぐには、身体機能そのものを改善する必要があります。

つまり、湿布は必要ですが「それだけ」では足りません。

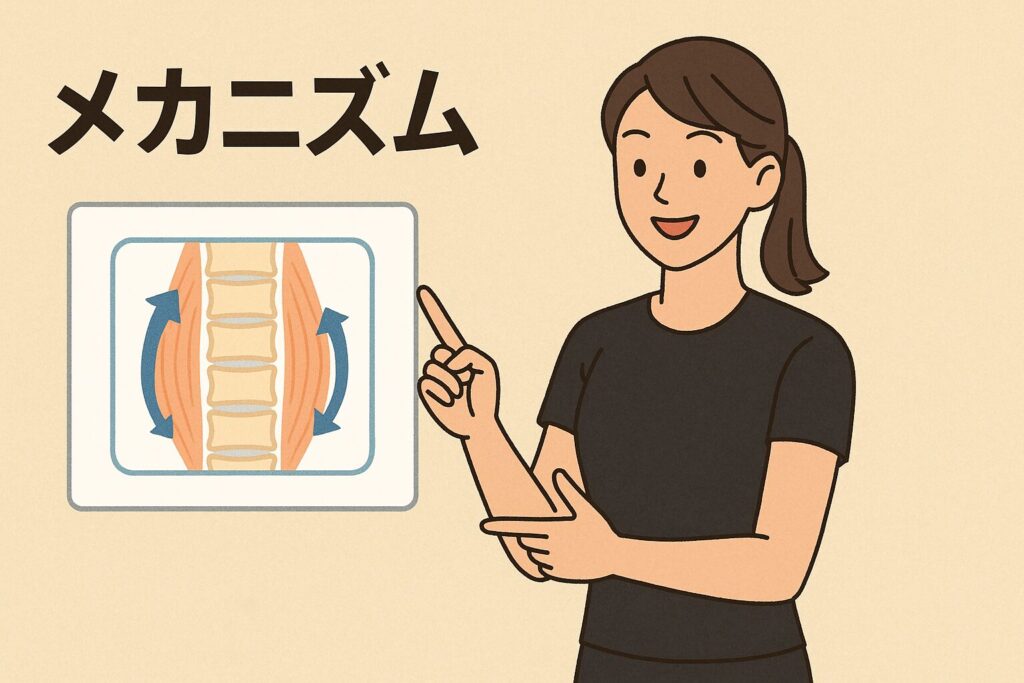

筋力低下が腰痛を招くメカニズム

人間の体は、筋肉によって姿勢や関節が安定しています。

中でも体幹や股関節周囲の筋力は、腰椎や骨盤を支える重要な役割を担っています。

しかし、運動不足や長時間の座位、加齢によって筋力が低下すると、次のような連鎖が起こります。

- 筋力低下により姿勢が崩れる

- 腰への局所的な負担が増える

- 関節や靭帯が過剰にストレスを受け、炎症や痛みを引き起こす

特に、腹横筋・多裂筋・腸腰筋・大臀筋などの機能低下は、腰痛との関連性が非常に高いことがわかっています。

だからこそ、「動ける体をつくる」筋トレが欠かせないのです。

筋トレで期待できる3つの効果(安定性/血流改善/代謝UP)

腰痛改善における筋トレの効果は、単なる筋力強化にとどまりません。

主に以下の3つのメカニズムによって腰への負担が軽減されます。

①体幹の安定性向上

腹圧が高まることで、腰椎や骨盤を安定させ、関節の揺れや不安定さを抑えることができます。

②血流改善による回復促進

筋肉のポンプ作用によって血流が改善し、炎症物質や老廃物の排出が促進されます。

これにより、回復力が高まります。

③基礎代謝アップによる負担軽減

筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、体重が適正化され、物理的な腰への負担が軽減されます。

このように、筋トレは「痛みを抑える」だけでなく、「再発を予防する体をつくる」ために必須の手段なのです。

冷湿布と温湿布の違いと使い分けのタイミング

湿布には冷湿布と温湿布の2種類がありますが、それぞれ目的や使用タイミングが異なります。

間違った使い方をすると、かえって悪化することもあるため注意が必要です。

| 種類 | 特徴 | 適したタイミング |

| 冷湿布 | 冷却作用で炎症を抑える | 急性腰痛・痛みが出た直後(48〜72時間以内) |

| 温湿布 | 血流を促進し筋肉をやわらげる | 慢性腰痛・筋肉のこわばりがあるとき |

- 冷湿布は「痛みが出た直後」に貼ることで、炎症を最小限に抑える効果があります。

- 温湿布は「痛みが和らいだあと」の血流改善・緊張緩和を目的とします。

つまり、「今の痛みは炎症なのか?こわばりなのか?」を見極め、適切なタイミングで湿布を使い分けることが腰痛対策には重要です。

湿布は一時的な痛みの緩和には有効ですが、腰痛の根本改善には筋力バランスや運動習慣の見直しが欠かせません。

全体的な筋トレ戦略を学びたい方は、『腰痛×筋トレの進め方を体系的に解説した完全ガイド』をご覧ください。

腰痛持ちでも安心!筋トレメニュー3選+湿布の貼り方

湿布と筋トレの効果を最大限に引き出すためには、正しい順序と実践方法が欠かせません。

この章では、腰痛持ちでも安心して取り組める筋トレメニュー3選と、湿布の正しい貼り方・活用タイミングを具体的に紹介します。

「何から始めればいいかわからない」という方も、今日から実践できる内容です。

湿布の正しい貼り方と貼るタイミング

湿布は、貼る場所やタイミングを間違えると効果が半減してしまいます。

基本的には、冷湿布は痛みの出始め(炎症期)に、温湿布は慢性的なこわばりに使用するのが鉄則です。

- 冷湿布の使いどき:発症から48〜72時間以内、痛みがズキズキして熱感があるとき

- 温湿布の使いどき:炎症が落ち着いたあとの慢性腰痛や筋肉の緊張があるとき

貼る位置は、痛む部位の周囲の筋肉(腰部・仙骨・臀部など)を狙うとより効果的です。

汗や汚れをふき取り、肌にしっかり密着させて使いましょう。

筋トレ前におすすめの軽いストレッチ

筋トレ前に軽く体を動かすことで、筋肉や関節が温まり、ケガの予防やパフォーマンス向上につながります。

腰痛持ちの方には以下のような動的ストレッチが効果的です。

- キャットアンドカウ(背骨の柔軟性UP)

- 骨盤の前後傾エクササイズ(股関節と体幹の連動性UP)

- 股関節回し(股関節周囲の可動性UP)

1種目あたり20〜30秒でOKです。

呼吸を止めずリズムよく動かすことがポイント。ストレッチ後の筋トレ効果も高まります。

自宅でできる腰にやさしい筋トレメニュー

以下の3種目は、すべて自宅で道具なし・初心者でも安全に実施可能な、腰痛改善に最適な基本メニューです。

ドローイン(腹横筋を鍛える)

- 仰向けで膝を立てて寝転がる

- 息を吐きながらお腹をへこませる(腹部を床に押し込むイメージ)

- 10秒キープ×10回

👉腹横筋を鍛えて体幹の安定性を高め、腰の負担を減らす基本トレーニングです。

ヒップリフト(体幹・臀部を強化)

- 仰向けで膝を立て、お尻をゆっくり持ち上げる

- 肩から膝までが一直線になったら1〜2秒キープ

- ゆっくり下ろす×10〜15回

👉大臀筋・ハムストリングス・体幹の筋力強化で腰を支える力を高めます。

バードドッグ(バランスと安定性アップ)

- 四つん這いで、右手と左足を同時に伸ばす

- 背中がブレないように10秒キープ

- 左右交互に10回ずつ

👉多裂筋・脊柱起立筋・腹筋群が連動して働き、姿勢保持力を改善します。

筋トレ後のケアとしての湿布活用法

筋トレのあとに軽い筋肉痛や張りが残ることは、体にとって正常な反応です。

しかし、違和感や過度な疲労感がある場合は、湿布を使ってリカバリーをサポートしましょう。

- 温湿布:血流を促して疲労物質の排出を促進。筋肉のこわばりやハリが残る部位におすすめ。

- 冷湿布:筋トレで炎症が起きた可能性があるとき(熱感・痛みを伴うとき)に使用。

貼る前には、入浴やシャワーで汗を流して肌を清潔にすることを忘れずに。

翌日に持ち越さないケアが、腰痛予防につながります。

注意点|筋トレ・湿布のNG行動と安全な進め方

湿布や筋トレは腰痛改善に有効ですが、使い方を間違えると逆効果になる恐れがあります。

この章では、腰痛持ちの方がやりがちなNG行動と、安全に取り組むための注意点をわかりやすく解説します。

正しい知識を身につけて、リスクを最小限に抑えましょう。

痛みが強いときに筋トレはNG

腰痛が強く出ているときに筋トレを行うと、炎症が悪化したり、筋肉や関節をさらに痛める可能性があります。

「治すために動かさないと」と思って無理をするのは逆効果です。

とくに急性のぎっくり腰や椎間板由来の強い痛みがある場合は、まず安静と冷却を優先しましょう。

痛みが落ち着いてから段階的に筋トレを始めるのが、安全かつ効果的なアプローチです。

体のサインにしっかり耳を傾け、「今は休む」が最良の選択になる場面もあると理解しておきましょう。

湿布を貼ったまま運動・入浴は危険

湿布を貼ったままの運動や入浴は、皮膚トラブルや薬剤の吸収異常を引き起こす可能性があります。

特に「温湿布」を貼った状態でお風呂に入ると、体温上昇によって成分が過剰に吸収され、かぶれや火照りの原因になることも。

また、運動中に汗をかくと、湿布がずれて効果が落ちるだけでなく、摩擦で皮膚が傷つくリスクもあります。

湿布は運動や入浴の前に一度外し、終了後に肌を清潔にしてから貼り直すのが基本です。

こうしたひと手間が、安全性と効果を高めてくれます。

「痛み=効いている」は危ない思い込み

「筋トレ中に腰が痛い=効いてる証拠」と思い込んでいませんか?

それは大きな誤解です。

筋肉に効いている感覚と痛みはまったく別物です。

とくに腰痛持ちの場合、痛みを我慢して続けることで、関節や神経に悪影響を及ぼす可能性があります。

痛みを感じたらすぐに中止し、フォームや負荷を見直すことが大切です。

効果的な筋トレとは、「正しいフォームで無理なく行うもの」です。

効かせると痛めるの境界線を正しく見極めましょう。

姿勢が崩れたまま筋トレをすると逆効果に

筋トレは「何をやるか」だけでなく、「どうやるか」が非常に重要です。

正しいフォームを意識せずに繰り返すと、本来鍛えるべき筋肉ではなく、腰や首などに負担がかかりやすくなります。

たとえば、ヒップリフトでお尻ではなく腰を反らせてしまうと、腰椎を圧迫して痛みが悪化するリスクも。

このような誤った姿勢は、筋トレのメリットを打ち消してしまいます。

まずは鏡を見ながら、または信頼できるトレーナーの動画を参考にして、常にフォームを確認する習慣をつけましょう。

精度の高い動きが、腰痛改善への近道です。

習慣化のコツ|継続できる腰痛改善ルーティン

腰痛改善においてもっとも重要なのは、「継続」です。

どんなに効果的な筋トレや湿布でも、数日でやめてしまっては本来の力を発揮できません.

この章では、無理なく続けられる工夫や、習慣化のための考え方を紹介します。

継続のハードルを下げ、改善を加速させましょう。

「1日5分」から始めて習慣にするコツ

最初から完璧を目指すと、かえって継続が難しくなります。

腰痛改善の筋トレは、短く・軽く・毎日続けることがポイント。

1日5分、1種目でもいいので始めてみましょう。

たとえば「歯を磨いた後にヒップリフトを10回」など、既存の生活習慣に紐づけると自然と習慣になりやすくなります。

さらに、時間や回数よりも「やった」という達成感を大切にすることで、継続への心理的ハードルがぐっと下がります。

はじめの一歩は完璧より継続です。

記録をつけることで継続しやすくなる理由

筋トレや湿布の効果は、1日2日で劇的に変わるものではありません。

だからこそ、変化を「見える化」する記録の習慣が非常に有効です。

たとえば、カレンダーに実施日を○でつけるだけでも達成感が得られます。

さらに「痛みの程度」「使った湿布」「やったトレーニング内容」を簡単にメモしておけば、効果や体調の変化を振り返る材料にもなります。

継続のモチベーションアップはもちろん、やりすぎや体調悪化の兆候を見逃さない安全管理にもつながるのが記録の力です。

市販湿布の選び方とおすすめ商品

湿布は市販薬でも十分に効果が期待できますが、種類や特徴を理解して選ぶことが大切です。

| タイプ | 特徴 | 向いているケース |

| 冷湿布 | 炎症を抑える・冷却作用 | 急性の痛み・発赤や熱感がある場合 |

| 温湿布 | 血行促進・筋肉をほぐす | 慢性腰痛・冷えを伴うこわばり |

| ロキソニンテープ等 | 鎮痛消炎作用が強い | 動作で痛みが出る部位に使う |

ドラッグストアで人気なのは「ロキソニンSテープ」「フェイタスZ」「バンテリンコーワ」など。

初めて使う場合や肌が敏感な方は、まずは1日使用から様子を見て使いましょう。

体調に合わせて休む勇気も大切

「続けることが大事」とは言っても、体調が悪い日まで無理をするのは本末転倒です。

腰に違和感があるときや、風邪気味の日、睡眠不足が続いているときなどは、筋トレや湿布を休むことも重要な選択肢です。

一時的に休んだからといって、積み上げてきた効果がすべてリセットされるわけではありません。

むしろ、体の声に従って調整できる人ほど、最終的に腰痛が改善しやすい傾向があります

休むこと=悪ではなく、休むこと=調整と捉え、柔軟に取り組みましょう。

腰痛改善には筋トレと湿布の正しい活用が鍵!

ここまで、腰痛改善における湿布と筋トレの役割や、正しい実践方法について解説してきました。

最後にもう一度、腰痛と向き合うために大切な考え方と、これから始めるための一歩をまとめます。

湿布は応急処置、筋トレは根本改善

湿布は痛みを一時的にやわらげる応急処置として有効です。

一方で、体幹や股関節の筋力を高める筋トレは、再発を防ぐ根本的な対策になります。

この2つは対立するものではなく、目的に応じて併用することが最も効果的です。

あなたの腰痛は、今日から変えられる

「何をやればいいかわからない」「続かないかも」と感じている方でも、正しい方法を知れば改善は可能です。

小さな一歩でも、継続すれば大きな変化につながります。

湿布と筋トレを味方につけて、腰痛の不安から少しずつ自由になっていきましょう。

まずは3日間、続けることから始めよう

最初の3日間は「継続の壁」ともいわれます。

ここを乗り越えることで、習慣化への土台ができあがります。

1日5分の筋トレでも、湿布の貼り方を見直すだけでもOKです。

「できることから3日間」—その積み重ねが、腰痛改善への第一歩です。

まとめ

腰痛改善には「今ある痛みを抑える湿布」と「再発を防ぐ筋トレ」の両方が欠かせません。

どちらか一方に偏るのではなく、目的に応じて正しく使い分けることが改善の近道です。

そして何より大切なのは、続けること。

まずは3日間、自分のペースで始めてみてください。今日からできることを積み重ねて、腰痛のない快適な毎日を目指しましょう。

さあ、あなたの腰痛改善は、今ここから始まります。

湿布の使い方を理解した上で、腰痛を根本から改善したい方は、

『腰痛を予防・改善する筋トレの全体像をまとめた完全ガイド』もあわせてチェックしてみてください。