ランニングで腰痛が悪化?原因を知って筋トレで対策を!国家資格者が徹底解説。

- 「走ると腰が痛む…」

- 「運動しているのになぜ?」

そんな悩みを抱えるランナーは、実はとても多いのが現実です。

腰痛の原因は、フォームや筋力不足、柔軟性の低下などさまざまですが、正しく理解し、適切な筋トレやストレッチを行えば、腰に負担をかけずに快適に走れる体は誰でも作れます。

この記事では、柔道整復師・鍼灸師・NASM-PES(全米エクササイズ&スポーツトレーナー)の国家資格を持つ筆者が、「ランニング腰痛の本当の原因」と「筋トレ・フォーム改善による対処法」について、科学的かつ実践的に徹底解説します。

腰痛に悩まず、もっと自由に、気持ちよく走りたい。そんなあなたのための完全ガイドです。ぜひ最後までご覧ください。

本記事は『腰痛を予防・改善する筋トレを体系的にまとめた完全ガイド』の関連内容として、

ランニングで腰に不安を感じる方向けの筋トレ対策を詳しく紹介しています。

ランニング腰痛の原因を知る【なぜ痛くなる?】

- 「走ると腰が痛くなる」

- 「ランニングをすると翌日必ず腰が重くなる」

そんな悩みを抱えているランナーは少なくありません。とくに自己流で走っている方や、トレーニング経験が浅い方に多く見られる症状です。

しかし、腰に原因があるとは限らず、実際には走り方や筋肉の使い方に問題があるケースがほとんどです。

腰は、全身の動きをつなぐ「中継地点」のような存在。フォームの乱れ、筋力の偏り、関節のかたさなど、どこかに不具合があると、すぐに腰に負担がかかります。

ここでは、国家資格者の視点から、ランニング中に腰が痛くなる本当の原因について、筋肉・骨格・可動域・環境など複数の視点からわかりやすく解説します。

原因を正しく理解することが、根本的な改善への第一歩です。

フォームの乱れ(骨盤の傾き・体幹不安定)

ランニング中の腰痛に悩まされている人の多くは、自分のフォームに原因があるとは気づいていません。

とくに骨盤の傾きや体幹の不安定さは、腰椎に負担をかける大きな要因です。

一見、問題なさそうなフォームでも、骨盤が前傾・後傾しすぎていたり、体幹がうまく使えていなかったりすると、走るたびに腰の筋肉や関節にストレスがかかります。

ここでは、腰痛を引き起こすフォームの乱れについて具体的に解説していきます。

骨盤が前傾または後傾しすぎると、腰椎への負担が増える

骨盤は上半身と下半身をつなぐ土台のような役割を担っており、その傾きは走行フォーム全体に大きく影響します。

骨盤が前に倒れる「過前傾」や、逆に後ろに倒れる「過後傾」の姿勢で走ると、腰椎が自然なカーブを失い、関節や椎間板に不自然な圧力がかかってしまいます。

とくに、腰を反ったようなフォームで走る「反り腰」の人は要注意です。

見た目には胸を張ってきれいな姿勢に見えるかもしれませんが、実際には腰椎が過度に反り、骨や神経へのダメージが蓄積されやすくなります。

骨盤の傾きは本人が気づきにくいポイントでもあるため、動画で自分の走りを確認したり、専門家にチェックしてもらうことが改善の第一歩です。

姿勢保持のために腰周りの筋肉が過剰に働いてしまう

フォームが崩れた状態で走っていると、体のバランスを維持するために、腰まわりの筋肉とくに脊柱起立筋や腰方形筋などが過剰に働くようになります。

これらの筋肉はもともと姿勢保持の補助的な役割を果たしますが、骨盤や体幹のサポートが不足すると、それらを代わりに支える役割まで背負わされることになります。

結果として、走るたびに腰部の筋肉が張りやすくなり、マッサージやストレッチで一時的に楽になっても、またすぐに痛みや違和感が戻るという悪循環に陥りがちです。

こうした筋肉の「働きすぎ」を防ぐには、フォームの見直しと並行して、姿勢を支える深層筋(インナーマッスル)を適切に使えるようにすることが大切です。

体幹の弱さがフォームのブレを招き、慢性的な腰痛に

走っているときに腰が左右にブレたり、腰が落ちるようなフォームになっている方は、体幹の筋力が不足している可能性があります。

体幹とくに腹横筋や多裂筋などのインナーマッスルは、骨盤や背骨の位置を安定させ、走行中のブレを防ぐ重要な働きをしています。

この体幹がしっかり使えていないと、ランニング中に生じる衝撃やねじれを腰が一手に引き受けることになり、筋肉や関節に負担がかかりやすくなります。

走行フォームを撮影してチェックしてみると、腰が揺れていたり、着地のたびに上半身がぶれていたりすることがあります。

こうしたフォームのブレを改善するには、走るだけでなく、体幹トレーニングを習慣にすることが有効です。

筋力不足(腸腰筋・腹横筋・殿筋の弱化)

ランニングで腰に痛みが出る場合、「筋力の不足」が根本的な原因になっていることも少なくありません。

とくに、体幹や骨盤周辺の筋肉腸腰筋、腹横筋、殿筋といった部位が弱くなると、走るときの姿勢やバランスを保てず、腰に余計な負担がかかりやすくなります。

これらの筋肉は、見た目にはわかりづらいインナーマッスルが中心でありながら、ランニングのパフォーマンスや腰痛予防に欠かせない重要な役割を担っています。

ここでは、それぞれの筋肉がどのように関係しているのか、腰痛とのつながりをわかりやすく解説していきます。

腸腰筋が弱いと股関節の動きが制限されて腰に負担が集中

腸腰筋は、腰椎と大腿骨をつないでいるインナーマッスルで、脚を前に振り出すときに使われる「走るための原動力」となる筋肉です。

この筋肉が弱くなると、股関節をスムーズに動かすことができず、脚を引き上げる動作を腰や背中の筋肉が代わりに引き受けるようになります。

その結果、本来であれば脚の付け根が担うはずの動作が、腰の筋肉にまで及んでしまい、腰椎や腰部の筋肉に過剰な負荷がかかってしまいます。

腸腰筋の柔軟性だけでなく、安定して力を発揮できる筋力も大切です。

フォーム改善やストレッチと並行して、腸腰筋の筋トレを取り入れることで、腰への負担を大きく減らすことができます。

腹横筋の機能低下で体幹が安定せず、ブレが起きる

腹横筋は、お腹の一番深いところにある筋肉で、腹巻のように体幹をぐるりと包んでいます。

この筋肉がしっかり働くことで、腰椎を中心とした体幹部が安定し、ランニング中のブレを防ぐことができます。

しかし、腹横筋が弱い状態では、走るたびに身体が左右や上下に揺れやすくなり、無意識のうちに腰にねじれや引っ張りの力がかかります。

これが繰り返されると、筋肉や椎間関節にストレスが蓄積され、腰痛の原因となります。

特に、フォームは整っているはずなのに腰が痛い、体が不安定に感じるという方は、腹横筋がうまく働いていない可能性があります。

ドローインなどの体幹トレーニングを日常的に取り入れることが効果的です。

殿筋群の弱さで骨盤が左右に揺れて腰を痛めやすい

殿筋群とくに中臀筋と大臀筋は、走る際に骨盤の左右ブレを抑える役割を持っています。

これらの筋肉が弱いと、片足立ちになるたびに骨盤が傾いたり、上半身が左右に揺れてしまい、腰が“引き伸ばされるような動きを繰り返すことになります。

この動きが続くと、腰椎の関節や筋膜に無理な力が加わり、走るたびに腰の奥がじんわり痛む、片側だけ張りやすいといった症状が出てくることもあります。

特に長距離を走る方や、着地のたびに体が傾いてしまうという方は、殿筋の筋力バランスを見直す必要があります。

クラムシェルやヒップリフトなど、骨盤の安定性を高めるエクササイズから始めてみましょう。

可動域制限(股関節・胸椎の柔軟性不足)

腰に痛みを感じるランナーの多くは、実は腰そのものではなく、「他の関節の動きが足りないことによる代償動作」によって痛みを引き起こしています。

とくに股関節や胸椎といった、可動性(モビリティ)が求められる部位が硬いと、本来動くべき関節が動かず、代わりに腰が過剰に動かされる状態になります。

これは日常生活ではそれほど感じないかもしれませんが、繰り返しの動作が多いランニングでは、こうした制限が顕著に痛みに現れるのです。

ここでは、股関節と胸椎の柔軟性がどのように腰痛と関係しているのかを、具体的に解説していきます。

股関節の詰まりが腰部の代償運動を引き起こす

走っているとき、脚を前に出したり後ろに蹴り出したりする動作の主役は「股関節」です。

しかし、この股関節の可動域が狭く、動きが詰まっている状態では、本来あるべき動作ができなくなります。

すると、脚を動かすための動作が、股関節ではなく腰を反らすような形で代償されるようになり、腰椎に余計な伸展(反り)や回旋(ねじれ)が発生してしまいます。

特に、股関節前面の腸腰筋や大腿四頭筋が硬くなっていると、脚の振り出しが妨げられ、腰で“かばう動きが習慣化します。

このような状態が続けば、慢性的な腰痛につながるリスクは高くなります。

改善には、股関節の可動域を広げるストレッチやモビリティドリルを取り入れることが効果的です。

走る前の動的ストレッチや、日常の姿勢改善も合わせて行うと、より良い結果につながります。

胸椎が固まると腰椎が代わりに回旋し痛みの原因に

胸椎(背中の中心部にある背骨)は、本来「回旋=ねじる」動きを得意とする関節です。

ところが、長時間のデスクワークや猫背姿勢が続くことで、この胸椎の可動性が大きく損なわれている人が非常に多くなっています。

胸椎が硬くなると、ランニング中の上半身のひねり動作を腰椎が代わりに担おうとします。

腰椎は本来、安定性を重視する関節であり、過度な回旋には適していません。

この結果、腰椎に過剰なねじれが加わり、筋肉や椎間関節にストレスがかかって痛みが生じやすくなります。

特に、腕振りを大きくしたり、呼吸が浅くなる走り方では、その傾向がより顕著に現れます。

改善のためには、胸椎のストレッチやモビリティエクササイズを通じて「胸でねじる」感覚を取り戻すことが重要です。

フォーム改善にも直結するため、パフォーマンス向上にもつながります。

ストライドを大きくしようとすると腰に無理がかかる

スピードを上げたいときや長距離を効率よく走りたいとき、意識的にストライド(歩幅)を広げようとするランナーは少なくありません。

しかし、関節の可動域が十分にない状態で無理に歩幅を広げると、結果的に「腰を反って脚を前に出す」フォームになりがちです。

この動きは、一見スムーズに見えても、実際には腰椎を過剰に反らせて代償している状態であり、腰部へのストレスが非常に大きくなります。

また、骨盤の回旋や股関節の伸展が不足していると、ストライドを出すための推進力が腰や背中に集中し、疲労や筋緊張の原因にもなります。

無理のない範囲でのストライド調整と、可動域に見合ったフォーム作りを心がけることが、腰痛を防ぎながら快適に走るためのポイントです。

ランニング環境(オーバーワーク・硬い路面・靴)

ランニングによる腰痛の原因は、フォームや筋力だけに限りません。実は、走る環境そのものが腰に大きな負担をかけているケースも多く見られます。

オーバーワークによる筋肉や関節の疲労、地面からの衝撃を吸収できない硬い路面、劣化したランニングシューズなど、見落としがちな外的要因が腰痛を引き起こすきっかけになっているのです。

ここでは、腰にやさしいランニング環境を整えるために注意したい3つのポイントを解説します。

距離や頻度を急に増やすと筋肉・関節にダメージが蓄積

ランニングの距離や頻度を急激に増やすと、筋肉や関節に必要以上の負担がかかり、疲労が蓄積されていきます。

とくに腰まわりの筋肉は、地面からの衝撃を吸収するクッションのような働きをするため、回復が追いつかないまま走り続けることで、慢性的な張りや痛みに繋がりやすくなります。

また、筋肉の疲労だけでなく、椎間関節や椎間板といった関節部分にも微細なダメージが生じ、積み重なることで炎症や機能障害を引き起こすリスクがあります。

練習量を増やすときは、「週に1〜2割ずつ増やす」のが原則です。

急なボリュームアップは避け、身体が順応する時間をしっかり確保することが、ケガ予防とパフォーマンス向上の鍵となります。

アスファルトのような硬い路面は衝撃吸収ができない

ほとんどの市民ランナーは、舗装されたアスファルトの道路を走ることが多いかと思いますが、この硬い路面が実は腰への負担を大きくしている原因のひとつです。

アスファルトは衝撃吸収性が非常に低いため、着地のたびに地面からの反発がそのまま足→膝→骨盤→腰へと伝わります。

その衝撃が繰り返されることで、腰椎の関節や周囲の筋肉にダメージが蓄積されやすくなります。

改善策としては、クッション性のあるコース(芝生やゴム素材のランニングトラック)を積極的に利用する、もしくは着地衝撃を抑えるフォームや靴選びを意識することが有効です。

ソールが薄く劣化した靴では腰への負担が倍増する

ランニングシューズのソールは、走行時の衝撃を吸収する大切な役割を担っています。

しかし、ソールが薄くなったり、長期間使用してクッション性が劣化しているシューズでは、この機能がほとんど失われています。

その結果、地面からの衝撃がダイレクトに体に伝わり、腰への負担が2倍にも3倍にもなってしまいます。

見た目にはまだ使えそうな靴でも、走行距離が500〜800kmを超えるとクッション性は大きく低下すると言われています。

とくに腰痛が出てきたタイミングでシューズの使用年数や使用距離を振り返ることは非常に重要です。

対策としては、ソールに厚みと反発性のあるモデルを選び、2足以上をローテーションで使うことで、靴の寿命を延ばしつつ、腰へのダメージを抑えることができます。

ランニングで腰痛を引き起こす原因は、筋力不足だけでなくフォームや日常習慣にもあります。

筋トレによる包括的な腰痛対策を学びたい方は、『腰痛×筋トレの全体像と進め方を解説した完全ガイド』を参考にしてください。

腰痛改善のための筋トレ法【走るための土台をつくる】

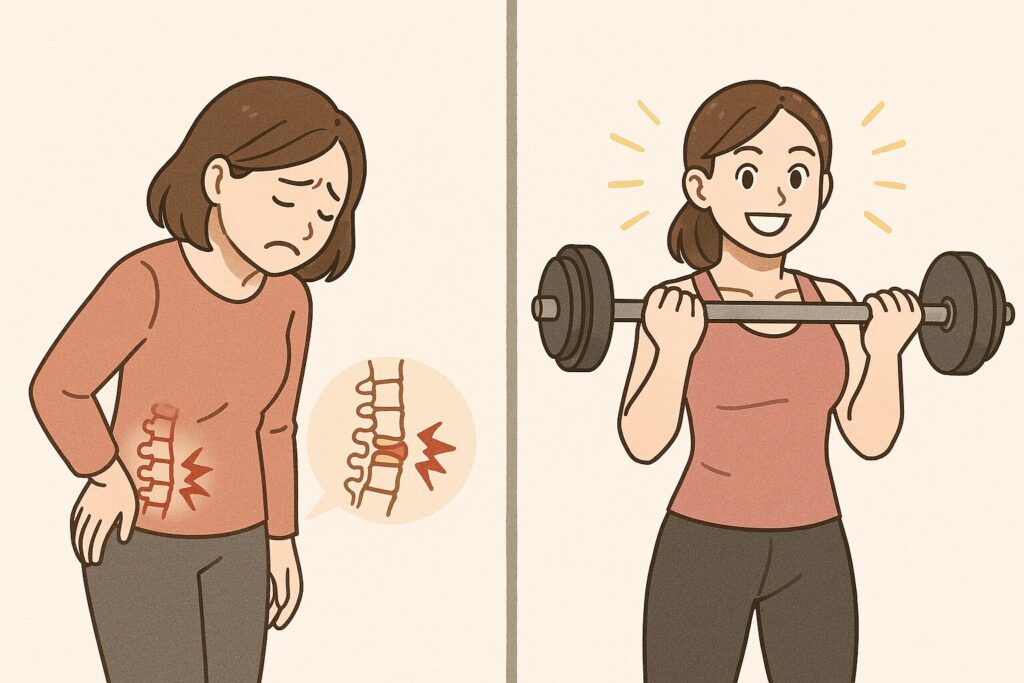

腰痛を根本から改善し、快適にランニングを続けるためには、筋力の強化が不可欠です。

とくに、骨盤や体幹を安定させる筋肉がしっかり働くことで、フォームが崩れにくくなり、腰への負担を大幅に軽減できます。

「腰が痛いのに筋トレして大丈夫?」と不安に思う方も多いですが、正しい方法で適切な部位を鍛えることで、むしろ腰は守られるようになります。

重要なのは、腰そのものを鍛えるのではなく、「腰に負担をかけない体の使い方」を支える筋肉を強化することです。

ここでは、国家資格者の視点から、腰痛予防・改善に効果的な筋トレ法を厳選してご紹介します。

自宅でも実践できる内容なので、ぜひ日常に取り入れてください。

体幹安定化(プランク・デッドバグ)

腰痛を予防・改善するうえで欠かせないのが「体幹の安定性」です。

とくに、腹横筋(ふくおうきん)や多裂筋(たれつきん)といったインナーマッスルがしっかり働くことで、ランニング中のフォームがブレにくくなり、腰への負担を減らすことができます。

ここでは、初心者でも自宅で簡単に取り組める体幹トレーニングとして、プランクとデッドバグの2種目をご紹介します。

どちらも道具なしで始められ、継続することで腰痛の予防だけでなく、ランニング効率の向上にもつながります。

腹横筋や多裂筋を使い、姿勢保持力を高める【プランク】

プランクは、腹横筋や多裂筋といった体幹の深部にある筋肉を鍛える基本的なトレーニングです。

これらの筋肉が強くなることで、走っているときの姿勢保持力が高まり、腰に余計な負荷をかけずに体を安定させられるようになります。

▶ やり方(初心者向け)

- 床にうつ伏せになり、肘を肩の真下に置いて前腕を床につけます。

- つま先を立て、膝を浮かせて体を一直線にキープします(肘・腰・かかとが一直線)。

- お腹を軽くへこませ、腰が反らないように注意しながら呼吸を止めずにキープ。

まずは20〜30秒キープ×2〜3セットから始めましょう。

※腰が反ってしまうと逆効果になるため、疲れてきたら無理をせず休むことが大切です。

重心の安定でフォームが整い腰への負担が軽減【デッドバグ】

デッドバグは、体幹を安定させながら手足を動かすことで、動きながら重心を保つ能力=動的安定性を養うトレーニングです。

ランニング中は、常に体を動かしながら姿勢を保つ必要があるため、このトレーニングは実践に非常に近い形で効果を発揮します。

▶ やり方(初心者向け)

- 仰向けになり、両手は天井方向へ、両膝は股関節と膝を90度に曲げて持ち上げます(テーブルトップ姿勢)。

- お腹を軽くへこませて体幹を安定させます(腰が床から浮かないように)。

- 右手と左脚を同時にゆっくりと床方向へ伸ばし、戻します。反対側も同様に行います。

- 左右交互に10回×2〜3セットが目安です。

※腰が反る場合は、動く範囲を小さくして調整しましょう。

静的安定性+動的制御をバランスよく養える

プランクは「静止して姿勢を保つ力(静的安定性)」、デッドバグは「動きながら支える力(動的制御)」を鍛えることができます。

この2つのトレーニングを組み合わせることで、走るために必要な“止める力と“動かす力の両方が鍛えられ、フォームが整い、結果として腰への負担が大きく減っていきます。

継続することで、ブレのない安定したランニングフォームが身につき、疲れにくく、ケガをしにくい身体を作ることができます。

骨盤安定化(クラムシェル・ヒップリフト)

腰痛を予防しながら安定したランニングフォームを保つためには、骨盤をしっかり支える筋肉の強化が欠かせません。

その中心となるのが、中臀筋(ちゅうでんきん)や大臀筋(だいでんきん)といったお尻の筋肉です。

これらは、体の左右バランスを整え、股関節や骨盤の動きをスムーズに保つ役割を担っています。

現代人は座りっぱなしの生活が多く、殿筋がうまく使えなくなっているケースが非常に多いのが現状です。

ここでは、初心者でも安全に取り組めるクラムシェルとヒップリフトという2つのトレーニングをご紹介します。

自宅で簡単にでき、腰の安定性アップに直結する内容です。

中臀筋を鍛えてラン中の骨盤の左右ブレを抑える【クラムシェル】

中臀筋は、お尻の横にある筋肉で、片足立ちのときに骨盤が左右に傾かないように支える重要な役割を果たしています。

ランニング中は一歩一歩が片足支持の連続なので、中臀筋が弱いと骨盤がグラグラと揺れ、腰や膝に負担がかかりやすくなります。

クラムシェルはこの中臀筋をピンポイントで鍛えることができる、非常に効果的なトレーニングです。

▶ やり方(初心者向け)

- 横向きに寝て、両膝を軽く曲げて脚を重ねます。頭は枕か腕に乗せてリラックス。

- 足をそろえたまま、膝だけをパカッと開くように持ち上げて、ゆっくり戻します。

- 骨盤が後ろに倒れないよう、体幹はまっすぐに保ちます。

- 左右それぞれ10〜15回×2〜3セット行いましょう。

※動作中は中臀筋(お尻の横)が使われている感覚を意識すると効果アップします。

殿筋を強化して股関節の支点を安定させる【ヒップリフト】

大臀筋はお尻の一番大きな筋肉で、股関節の伸展(脚を後ろに蹴る)動作に深く関わります。

この筋肉が弱くなると、股関節を使わずに腰を反らせて脚を動かす癖がつきやすくなり、腰への負担が増してしまいます。

ヒップリフトは、大臀筋を中心にハムストリングス(太もも裏)や体幹も一緒に鍛えられる、腰痛予防に非常に有効なエクササイズです。

▶ やり方(初心者向け)

- 仰向けになり、膝を立てて足は腰幅に開きます。手は体の横に自然に置きます。

- お尻を引き締めるように意識しながら、ゆっくりとお尻を持ち上げ、肩〜膝が一直線になる位置でキープ。

- 数秒キープしたら、ゆっくりとお尻を下ろします。

- 10〜15回×2〜3セットを目安に行いましょう。

※腰ではなく、お尻で上げる意識を持つことがポイントです。

座りすぎによる殿筋の機能低下を改善する

現代人はパソコン作業やスマホ、デスクワークなどで長時間座る生活が当たり前になっています。

その影響で、お尻の筋肉がうまく使われなくなり、いわゆる“殿筋の眠り=機能低下が起きているケースが多く見られます。

殿筋が使われない状態では、体の推進力が下半身ではなく腰部に集中し、結果として腰に過剰な負担がかかりやすくなります。

日常的にクラムシェルやヒップリフトといった殿筋を活性化させるトレーニングを取り入れることで、正しい筋肉がしっかり働く“使える身体を取り戻すことができます。

動作連動性強化(スプリットスクワット)

ランニングは、常に片脚で体を支えながら前に進む“連続的な動作のスポーツです。

つまり、脚・骨盤・体幹が一体となって動ける力(動作の連動性)が必要不可欠。

この連動性が欠けていると、フォームが崩れやすくなり、特定の部位とくに腰に負担が集中してしまいます。

スプリットスクワットは、走る動作に近い片脚支持の姿勢で行うトレーニングで、筋力とバランス、体幹の安定性を一度に鍛えることができる非常に効率の良いエクササイズです。

ここでは、初心者でも安全に取り組める方法とともに、腰痛予防の視点でその効果を解説していきます。

走る動きに近く、実用的な筋出力を育てられる

スプリットスクワットは、両脚を前後に開いた状態で行う片脚トレーニングです。

この動作は、ランニング中の「蹴り出し」と「着地」両方の姿勢に非常に近いため、より実践的な筋出力やバランス感覚が養われます。

通常のスクワットでは両脚に均等に力がかかりますが、スプリットスクワットでは前脚で体を支え、後脚は補助的に使うため、左右の筋力差や動作のクセも明確に把握しやすいという特徴があります。

▶ やり方(初心者向け)

- 足を前後に大きく開き、前足は膝の真下にかかとが来るようにセット。後ろ足はつま先立ちにします。

- 上半身をまっすぐに保ちながら、ゆっくりと膝を曲げて上下に動作します(腰が前に流れないよう注意)。

- 前脚のかかとで床を押すようにして戻りましょう。

- 左右10〜12回×2〜3セットずつが目安です。

※膝がつま先より前に出すぎないように注意し、動作は深くなくてOKです。慣れたらダンベルを持って負荷を追加できます。

片脚支持のバランス力と体幹制御を同時に強化

スプリットスクワットでは、片脚で重心を保ちながら上下動を行うため、バランス能力と体幹の安定性が自然と鍛えられます。

とくに、走っているときに「身体が左右にブレる」「着地が不安定」という悩みがある人には、非常におすすめのトレーニングです。

このトレーニングでは、前脚で支える際に中臀筋や大臀筋、後脚側では腸腰筋などがしっかり使われます。

体幹がしっかり働いていないと、ふらついてうまく動作できないため、自然と正しい筋肉の使い方が身につく構造になっています。

初心者は最初から深くしゃがもうとせず、浅い動きから始めてフォームを確認しましょう。

ふらつく場合は、壁やイスに手を添えて行ってもOKです。

腰部よりも脚・骨盤で支える走りに近づく

腰が疲れやすい、腰だけが張るという方は、脚や骨盤まわりの筋肉がうまく使えていない可能性があります。

スプリットスクワットを継続して行うことで、腰ではなく下半身全体で体重を受け止め、推進する力が自然と育ちます。

また、左右の筋バランスを整えることで、着地や蹴り出し時の非対称性が改善され、走行中の腰の負担が激減します。

「腰を使わない走り」ではなく、「腰に頼らない走り」へ。

スプリットスクワットはそのための橋渡しとなる種目です。

頻度・順番・注意点【NASM-PESの原則から解説】

せっかく良い筋トレを取り入れても、やり方や順番を間違えてしまえば、効果が出ないばかりか、逆に腰に負担をかけてしまうこともあります。

特に、腰痛持ちのランナーが筋トレを安全かつ効果的に取り入れるには、「トレーニングの順序」「頻度」「フォームの質」に注意することが非常に重要です。

ここでは、NASM-PES(パフォーマンス向上スペシャリスト)の原則をベースに、筋トレ初心者でも実践しやすいポイントを解説します。

トレーニング効果を最大化するための「順番」「回数」「注意点」を押さえておきましょう。

弱点部位を優先し、1日おきでも継続が大事

筋トレは「全身をまんべんなく鍛えること」よりも、自分の弱点にフォーカスして取り組むことが効果的です。

腰痛がある方の場合は、とくに「殿筋」「腸腰筋」「腹横筋」といった骨盤周辺・体幹の筋肉を重点的に鍛えることが大切です。

トレーニングの頻度としては、同じ部位は中1〜2日空けて週2〜3回の実施が理想的。

毎日やる必要はなく、1日おきでも十分に効果は得られます。

大切なのは継続です。

筋力の変化は1〜2週間では感じにくいかもしれませんが、3〜4週間続けることでフォームの安定性や疲労感に明らかな変化が現れます。

可動域→安定性→パワーの順に進めると効果的

NASMのトレーニング原則では、「可動性(モビリティ)→安定性(スタビリティ)→パワー(出力)」の順で進めるのが基本です。

腰痛予防においても、この流れは非常に有効で、いきなり負荷の高い筋トレから始めるのではなく、まずは関節が正しく動くように整えてから、安定性や筋力に取り組むことが重要です。

たとえば、いきなりヒップスラストやジャンプ系のトレーニングを行うのではなく、最初はドローインやストレッチで可動域を確保→クラムシェルやプランクで安定性を高めるというステップを踏むことが理想です。

この順序で取り組めば、腰に負担をかけずに安全に筋力を高め、最終的にはスピードや持久力向上にもつなげていくことができます。

正しいフォームが守れない場合は重量より精度を優先

筋トレでよくあるミスの一つが、「とにかく回数をこなす」「重い負荷を使えば効果が出る」といった考え方です。

腰痛改善を目的とする筋トレでは、フォームの正確さが何よりも優先されます。

フォームが崩れてしまうと、正しい筋肉に効かず、別の部位(特に腰)で代償する動きになってしまうため、逆に腰を痛めるリスクが高くなります。

動作中は鏡でチェックしたり、スマホで撮影してフォームを確認することも効果的です。

正しいポジション・呼吸・速度を守ることが、安全かつ効果的な筋トレの基本です。

「軽い負荷でも、狙った筋肉に効いているか?」を常に意識しながら取り組むことが、腰を守りながら効率良く鍛えるための近道です。

柔軟性と可動域を高めるストレッチ【痛みの予防と回復】

筋力トレーニングと並んで、腰痛予防・改善に欠かせないのがストレッチです。

とくにランニングをしている方は、日常的に股関節やお尻、太もも周辺の筋肉に強い負荷がかかっており、筋肉の硬さや関節の動きの悪さが、腰への負担を間接的に増やしているケースが非常に多く見られます。

柔軟性が不足したまま走ると、正しいフォームを保つことができず、腰をかばうような走り方になってしまうことも、、、

これは腰痛の大きな原因の一つです。

逆に言えば、関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を取り戻すことで、腰にかかるストレスを大きく減らすことが可能です。

この章では、国家資格者の視点から、ランニング腰痛の予防と回復に役立つストレッチ法を、部位別・目的別にわかりやすく解説していきます。

「いつ、どこを、どう伸ばすべきか」が明確になる内容ですので、ぜひ日々のケアに取り入れてください。

ラン前後でやるべき動的・静的ストレッチの違い

ストレッチと聞くと、「とりあえず伸ばせばいい」と思っていませんか?

実は、ストレッチには大きく分けて2種類があり、やるタイミングや目的によって正しく使い分けることが非常に大切です。

ランニング前には体を温めて動かしやすくするための「動的ストレッチ」、ランニング後には筋肉をほぐし、柔軟性を高めるための「静的ストレッチ」が適しています。

この順番を間違えてしまうと、かえってパフォーマンスが落ちたり、ケガや腰痛のリスクが高まったりすることもあります。

ここでは、ランニング前後に行うべきストレッチの違いと、それぞれの正しいやり方について解説します。

ラン前は「動的」で体温を上げ、ラン後は「静的」で緩める

ランニングを始める前には、筋肉をリズミカルに動かして体温と心拍数を上げる「動的ストレッチ」が効果的です。

これにより、筋肉や関節がスムーズに動くようになり、フォームが安定しやすくなります。

一方、ランニング後は、運動によって硬くなった筋肉をゆっくりと伸ばす「静的ストレッチ」が有効です。

筋肉の回復を促進し、疲労や張りの蓄積を防ぐことができます。

▶ 具体例(初心者向け)

- 動的ストレッチ(ラン前):レッグスイング

- 壁やポールに手を添えて、片脚を前後に大きくスイング

10〜15回ずつ、左右交互に行う - 股関節まわりが温まるまで繰り返す

- 壁やポールに手を添えて、片脚を前後に大きくスイング

- 静的ストレッチ(ラン後):もも前ストレッチ(大腿四頭筋)

- 立った状態で片膝を曲げ、足首を持ってかかとをお尻に引き寄せる

- 太ももの前側をゆっくり伸ばす

- 左右各20〜30秒キープ

静的ストレッチをいきなりやるとパフォーマンス低下の恐れ

運動前に静的ストレッチを長く行ってしまうと、筋肉の張力が下がりすぎてしまい、筋出力が低下し、走るときのパフォーマンスが落ちることが知られています。

また、体温が低い状態でいきなり筋肉を強く伸ばすと、筋繊維や関節周囲の組織に負担がかかり、かえってケガのリスクも上がってしまいます。

とくに腰痛持ちの方は、運動前に筋肉を“冷えたまま強く引っ張ることで、腰まわりの緊張を高めたり、フォームの乱れを助長してしまう恐れがあります。

ウォーミングアップの目的は「動きやすい状態にすること」。

そのためには、反動をつけたリズミカルな動きで関節をほぐすことが重要です。

目的に応じて正しい使い分けが必要

ストレッチは「ただ伸ばせばいい」のではなく、“何のためにやるのかを明確にして取り組むことが、最大の効果を引き出すコツです。

| タイミング | 目的 | 適したストレッチ |

| ラン前 | 筋温アップ・可動域の準備 | 動的ストレッチ(例:アームサークル、レッグスイング) |

| ラン後 | 筋緊張の緩和・疲労軽減 | 静的ストレッチ(例:もも裏・腸腰筋のストレッチ) |

このように、目的とタイミングを意識してストレッチを選ぶことで、腰痛予防はもちろん、ランニングのパフォーマンス向上にもつながります。

腸腰筋・ハムスト・殿筋の重点ストレッチ

腰痛に悩むランナーが特に意識すべきストレッチ部位は、骨盤の前後・上下を支える大きな筋肉です。

なかでも、腸腰筋(ちょうようきん)・ハムストリングス(太もも裏)・殿筋(お尻)の3つは、骨盤の動きと安定に深く関わっており、柔軟性の低下が腰への負担を大きくしてしまいます。

これらの筋肉をしっかり伸ばすことで、骨盤の動きがスムーズになり、フォームの改善や腰部の負担軽減にも直結します。

初心者でも安全にできるストレッチ方法を、以下でわかりやすく解説していきます。

骨盤の動きに関与する筋肉をターゲットにする【腸腰筋ストレッチ】

腸腰筋は、腰椎と太ももの骨をつなぐインナーマッスルで、骨盤の前傾・後傾の調整や脚の引き上げに関わる重要な筋肉です。

この筋肉が硬くなると、骨盤が前に引っ張られ、反り腰や腰椎への圧迫につながりやすくなります。

▶ やり方(初心者向け)

- 片膝立ちになり、前脚は膝の真下にかかとが来る位置にセット。

- 背筋を伸ばしたまま、体重を前にゆっくり移動させます(骨盤をやや前に出すイメージ)。

- 後脚側の股関節の前が伸びているのを感じながら、左右各20〜30秒キープ。

- お腹が前に突き出ないよう、軽くお腹を引き込むと効果アップ。

前後・上下の筋バランスを整えることで腰部負担を減らす【ハムストリングス&殿筋ストレッチ】

腰に負担がかかる原因のひとつに、「筋肉のバランスの乱れ」があります。

太もも裏(ハムストリングス)やお尻(大臀筋・中臀筋)が硬くなると、骨盤が後傾しやすくなり、腰椎の自然なカーブが崩れてしまいます。

柔軟性の左右差があると、ランニング中の体のブレにもつながります。

▶ ハムストリングスのストレッチ(座ってできる簡単バージョン)

- 片脚を前に伸ばして座り、もう一方の足裏を太ももの内側に添えます(片脚長座)。

- 背中を丸めず、股関節から前に倒すイメージで体を倒します。

- 太もも裏が伸びているのを感じながら、左右各20〜30秒キープ。

▶ 殿筋ストレッチ(仰向けver.)

- 仰向けで膝を立て、右足首を左膝に引っかけます。

- 左足を持ち上げて、両手で太もも裏を抱えます。

- お尻(右側の外側)が伸びているのを感じながら、左右各20〜30秒キープ。

呼吸を意識することで筋肉の伸張反応が向上

ストレッチの効果を最大限に引き出すには、「呼吸」が非常に重要です。

緊張していると筋肉は自然と収縮してしまうため、息を止めずに“吐く呼吸を意識することで、副交感神経が優位になり、筋肉がより深く伸びやすくなります。

特に腰まわりの筋肉は、ストレスや疲労でも硬くなりやすいため、深く長い呼吸を合わせながら行うことで、筋肉だけでなく神経系の緊張もほぐすことができます。

ストレッチ中は、以下3点を意識しましょう

- 鼻から吸って、口からゆっくり長く吐く

- 吐くタイミングで筋肉がゆるむ感覚を大事にする

- 「伸ばそう」と力まず、重力にまかせて脱力する

胸椎・股関節のモビリティドリル

腰に痛みを感じるランナーの多くが見落としているのが、「胸椎」と「股関節」の可動域です。

この2つの関節は、本来、大きく動くことが求められる“モビリティ(可動性)関節。

しかし、柔軟性が低下して動きが制限されると、その分の動きを腰(腰椎)が代償してしまい、腰痛を引き起こす原因となります。

モビリティドリルは、軽い動きを繰り返すことで、関節本来のスムーズな動きを引き出し、フォームの改善や痛みの予防に非常に効果的です。

ここでは、初心者でも簡単に取り組める、胸椎・股関節それぞれのモビリティドリルをご紹介します。

回旋・伸展の動きが制限されると代償が腰に出やすい【胸椎モビリティ】

胸椎(背中の中央あたりにある背骨)は、体を「ねじる」「反る」動きに関わる重要な部位です。

この部位の柔軟性が失われると、本来あまり動くべきではない腰椎が代わりにねじれたり反ったりし、腰痛のリスクが高まります。

▶ 胸椎回旋ドリル(オープンブック)

- 横向きに寝て、両膝を軽く曲げて重ねます。両腕は胸の前で伸ばして手のひらを重ねる。

- 上側の腕を大きく開くように背中側へゆっくり動かし、上半身を回旋。

- 肩甲骨が床につくように胸を開き、ゆっくり戻します。

- 左右それぞれ8〜10回ずつ×2セット。

※膝が浮かないよう、体幹は安定させたまま動作します。

股関節の開閉運動がスムーズになると走行も楽になる【股関節モビリティ】

股関節はランニング時に最もダイナミックに動く関節のひとつ。

可動域が狭くなると、足の振り出しや蹴り出しに制限がかかり、腰が代償的に動いてしまいます。

▶ 股関節内外旋ドリル(90/90ストレッチ)

- 床に座り、片脚を前に90度、もう片脚を後ろに90度曲げて「Z字型」に脚を置きます。

- 骨盤を立て、前脚の膝方向へ体を倒していきます。お尻や股関節が伸びている感覚を意識。

- ゆっくり戻したら、今度は後ろ脚側に体をひねるように回旋して刺激を変えます。

- 左右入れ替えて、各10〜15回繰り返す。

※背中を丸めず、呼吸をゆっくり行いながら実施しましょう。

軽い負荷でも毎日継続することで効果が出やすい

モビリティドリルは、筋トレのように強い負荷をかけるものではありませんが、継続することで関節のスムーズな動きが確実に改善されていきます。

とくに朝やランニング前後に取り入れることで、姿勢の安定性やランフォームの改善が実感しやすくなります。

腰の痛みが慢性化している人ほど、胸椎や股関節の可動性が著しく低下している傾向があるため、「動きのクセを戻すリセット習慣」として取り入れることをおすすめします。

1回2〜3分の短時間でもOKなので、まずは毎日継続することを目標に、日常生活に組み込んでみてください。

フォーム改善につながるストレッチの選び方

「ストレッチはやっているけれど、なかなかフォームが安定しない…」

そんな悩みを感じているランナーにこそ意識してほしいのが、自分の可動域のクセを見極めたうえで、必要な部位に重点的に取り組むことです。

やみくもに全身を伸ばすのではなく、自分にとって「どこが硬く、どの動きに制限が出やすいか」を把握し、それに合わせてストレッチを選ぶことで、フォーム改善や腰痛予防につながる実感が得られます。

ここでは、ストレッチを効果的に使い分けるための見極めポイントと実践のコツをご紹介します。

自分の可動域のクセを把握して重点的に行う

人それぞれ、硬くなりやすい筋肉や関節には特徴があります。

たとえば、デスクワークが多い人は股関節が硬くなりやすく、ヒールを履く方はふくらはぎが張りやすい傾向があります。

こうしたクセを無視して全身を均等に伸ばすのではなく、自分の動きの中で“引っかかる部分に焦点を当てて重点的に伸ばすことが重要です。

フォームの乱れも、多くの場合はその人特有の可動域制限から生じています。

鏡で姿勢をチェックしたり、トレーナーや施術者にアセスメントしてもらうことで、自分のクセを客観的に把握するのがおすすめです。

動作の前後でどの部位に制限が出ているかを確認

ストレッチの選び方でもう一つ大切なのが、「動作の前後」で体の反応を確認することです。

たとえば、ランニングの前に股関節がつまるような感じがあった場合、それは“可動域が不足しているサイン。

走る前に腸腰筋や殿筋の動的ストレッチを取り入れるべきタイミングです。

また、走ったあとに太もも裏やお尻に強い張りを感じるなら、その部位に静的ストレッチを当てることで、筋緊張のリセットと柔軟性の回復につながります。

このように、「走る前にどこが動きにくかったか」「走ったあとにどこが張っているか」を観察し、身体の状態とストレッチを対話するように選ぶことが、腰痛予防とフォーム改善のカギとなります。

ラン後の「可動域再チェック」で効果を実感しやすい

ストレッチの効果を実感するには、「ビフォーアフター」で関節の動きを確認することがとても有効です。

たとえば、ラン後に腸腰筋のストレッチを行ったあと、片膝立ちで骨盤の動かしやすさを確かめてみる、あるいは前屈で太もも裏の伸び具合を見るそんな簡単な動作だけでも、変化を体感できます。

この再チェックを習慣にすると、「自分にはこのストレッチが効く」という実感が持て、継続のモチベーションにもつながります。

ストレッチは伸ばして終わりではなく、身体の変化に気づくためのツールとして使うことで、より高い効果を得ることができます。

腰に優しいランニングのコツ【フォーム・道具の工夫】

ランニングによる腰痛は、筋肉や柔軟性だけでなく、「フォーム」や「シューズ選び」など、外的な要因も大きく関係しています。

いくらストレッチや筋トレを頑張っても、走るたびに腰を痛めるようなフォームや、衝撃を吸収できない靴を使っていては、根本的な改善にはつながりません。

特に、腰にやさしい走りを実現するためには、「骨盤の位置」「着地のしかた」「靴やインソールの選び方」など、日頃の走り方と道具の使い方を少し工夫するだけで、腰の負担を大きく減らすことができます。

この章では、国家資格者の視点から、腰痛を防ぎながら快適に走るためのフォームと道具のポイントを分かりやすくご紹介します。

骨盤ニュートラルを保つ走り方

腰痛を防ぎながら快適に走るためには、「骨盤の位置(角度)」を正しく保つことが非常に重要です。

ランニング中は無意識のうちに腰が反ったり、猫背になって骨盤が後傾したりと、フォームが乱れることで腰椎に負担が集中するケースがよくあります。

その対策として意識したいのが、「骨盤ニュートラル」の姿勢。

これは、骨盤が前にも後ろにも傾きすぎていない中間の自然な位置を保った状態のことで、腰痛を引き起こさない安定したフォームのベースとなります。

ここでは、骨盤ニュートラルの意識の仕方と、それによって得られる効果について詳しく解説していきます。

背筋を伸ばしすぎず、軽く前傾が理想

「良い姿勢で走ろう」と思うあまり、背中を反らせて胸を張りすぎてしまう人が少なくありません。

しかしこのフォームは、見た目にはきれいでも実は腰椎を過剰に反らせてしまい、腰に大きなストレスがかかっている状態です。

理想的なのは、背中を軽く丸めるくらいのイメージで、骨盤をやや前傾に保った姿勢。

全身が少し前に傾くことで、重心がブレにくくなり、体幹の筋肉も自然と働きやすくなります。

骨盤の角度を意識するだけで腰部への負担が減る

骨盤の傾きを少し意識するだけで、腰椎の反りやねじれが改善され、腰部への負担が大幅に減ります。

具体的には、腰に手を当てて骨盤の前後傾を軽く動かしてみることで、自分が普段どの位置にあるかを確認できます。

走る際は、おへそをほんの少し引き上げるように意識し、骨盤の前傾を抑えすぎず、後傾させすぎず、真ん中の安定ポジションを探るのがポイントです。

この姿勢を保つことで、腰にかかる力の方向が分散され、長距離でも疲れにくい走りが可能になります。

体幹を使った効率的な推進力が得られる

骨盤の位置が安定すると、体幹の筋肉とくに腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルが自然に働きやすくなります。

すると、上半身と下半身の連動がスムーズになり、脚だけに頼らない全身で走るフォームが身についてきます。

結果的に、腰を守るだけでなく、前に進む推進力も効率的に生まれるようになるため、スピードや持久力アップにもつながります。

骨盤を正しく使うという意識は、腰痛対策であると同時に、パフォーマンスを高めるための基本でもあるのです。

着地衝撃を減らすピッチと歩幅のバランス

- ピッチ(回転数)を上げることで接地時間を短く

- 過度なストライドは腰の過伸展を引き起こす

- 呼吸リズムと合わせてテンポを調整するのが効果的

腰痛対策におすすめのシューズとインソール

腰痛に悩むランナーにとって、筋力やフォームと同じくらい重要なのが「足元の環境」です。

とくにランニングシューズとインソールは、衝撃吸収と骨盤の安定に直接関わるアイテムであり、選び方を間違えると腰への負担が倍増してしまうことも。

自分の走り方や体の特徴に合ったシューズ・インソールを選ぶことで、着地衝撃を分散し、骨盤のブレを抑えることができ、腰痛の予防や改善に大きくつながります。

ここでは、腰痛対策に効果的なシューズ・インソールの選び方と、おすすめアイテムをわかりやすくご紹介します。

クッション性+安定性のあるモデルが理想

腰痛を軽減するシューズ選びで最も大切なのは、「衝撃を吸収するクッション性」と「着地時のブレを防ぐ安定性」のバランスです。

クッションが柔らかすぎると足元が不安定になり、逆に硬すぎると衝撃が腰に直撃するため、ちょうどいい硬さとフィット感を持ったシューズが理想です。

特に初心者〜中級者ランナーには、アシックス GT-2000シリーズがおすすめです。

▶ 例えばこちら:

👉 アシックス GT-2000

GT-2000はクッション性・安定性・ホールド感のバランスに優れ、長時間のランニングでも腰への負担をしっかり軽減してくれる一足です。

インソールで骨盤の左右ブレをコントロールできる

走行中の骨盤の左右ブレや足裏の偏った使い方は、腰にねじれや傾きを生み、痛みの原因になります。

そんなときに役立つのがインソール(中敷き)による補正です。足裏のアーチを支えることで重心が安定し、骨盤から上のバランスも整いやすくなります。

特におすすめなのが、整形外科医監修の「リアライン・インソール」。足部アライメントを調整し、腰や膝のトラブルを未然に防ぐ設計が特徴です。

▶ 例えばこちら:

👉 リアライン・インソール(楽天市場)

ランニングだけでなく、日常生活やウォーキングにも使える高性能インソールとして高評価です。

古いシューズは反発が失われ腰にダイレクトに負担がかかる

「まだ履けるから…」と古いシューズを使い続けていませんか?

ランニングシューズのソール(靴底)は、使用距離が増えるほどクッション性や反発力が劣化し、衝撃吸収機能が著しく低下してしまいます。

その状態で走り続けると、地面からの反発が腰へ直接伝わり、腰椎や筋肉にダメージが蓄積しやすくなります。

一般的に、シューズの寿命は500~800km程度と言われています。

見た目に問題がなくても、違和感や張りが出てきたら、早めに買い替えを検討しましょう。

フォーム改善のセルフチェック法

腰痛を防ぎながらランニングを続けるためには、自分のフォームに「無意識のクセ」がないかを定期的に見直すことが大切です。

「まっすぐ走っているつもり」「正しい姿勢を意識している」そう思っていても、実際のフォームには骨盤の傾きや左右のブレ、足音の大きさなど、目に見えるヒントがたくさん隠れています。

セルフチェックを行えば、腰に負担をかける原因をいち早く見つけて、修正につなげることが可能です。

ここでは、フォーム改善に役立つ簡単なチェック方法を3つご紹介します。

動画を撮影して骨盤・背中・膝の動きを確認

最もわかりやすいセルフチェック方法は、スマホやアクションカメラでランニング中の動画を撮影することです。

後方や側面からの映像を撮ることで、骨盤の揺れ、腰の反り具合、背中の丸まり、膝の軌道などを客観的に確認できます。

撮影の際は、なるべく直線で同じペースの走行を記録しましょう。

1回の撮影でも、自分では気づかなかったフォームのクセが可視化され、腰痛の原因となっている動作パターンの特定に役立ちます。

足音が大きい・左右差があるなら注意

フォームの崩れや着地衝撃の大きさは、「足音」にもあらわれます。

もしも走っているときにドスンドスンと音が響く、片側だけ足音が大きい、着地テンポがズレるといった特徴があれば、着地時に体が安定しておらず、腰や骨盤に過剰な負担がかかっているサインかもしれません。

ランニング中に意識すべきポイントは以下の通りです:

- 足音が静かで均等か?

- 着地後すぐに体が乗っているか?

- 腕振りや重心移動にズレはないか?

耳から得られる情報は、実はフォーム改善において非常に有効なフィードバック手段です。

鏡での姿勢確認と、コーチや専門家の意見も参考にする

走るフォームだけでなく、普段の立ち姿や姿勢も腰痛予防には重要なチェックポイントです。

鏡の前で骨盤の傾き、左右の肩の高さ、重心の位置をチェックするだけでも、自分の体のクセに気づくきっかけになります。

さらに、可能であればパーソナルトレーナーや整骨院などの専門家にフォームを見てもらうことで、精度の高いフィードバックが得られます。

第三者の視点から指摘されることで、自己流では気づけない改善ポイントに気づけるのが大きなメリットです。

プロの意見を取り入れつつ、自分でも定期的にチェックすることで、より安全で効率のよい走りを身につけることができます。

⑤:セルフケアと病院・整骨院の使い分け【柔道整復師が解説】

腰痛に悩むランナーの多くが、「整骨院に行くべきか、自分でケアすればいいのか分からない…」と感じているのではないでしょうか?

実際、セルフストレッチや筋トレ、アイシングなどを日常的に行うことは非常に大切ですが、すべてを自己判断で対応するのは限界があります。

特に、痛みが強くなってきた・長引いている・走るたびに繰り返すといった症状がある場合は、専門家の評価とケアが必要になる場面です。

一方で、「ちょっと張っている」「違和感がある」程度であれば、正しいセルフケアで十分に対応できるケースもあります。

この章では、柔道整復師としての知見をもとに、「どんなときに整骨院を頼るべきか」「どこまでがセルフケアで対応できるのか」を明確にし、腰痛と上手に付き合うための判断基準をわかりやすく解説します。

通院が必要な腰痛の見極め方

腰痛は、ほとんどが「筋肉や関節の使いすぎ」などによって起こる一時的な疲労性の痛みですが、中には早期の受診が必要なケースもあります。

「そのうち治るだろう」と軽く考えて放っておくと、腰椎の損傷や神経障害につながるリスクもあるため、見極めが非常に重要です。

ここでは、国家資格を持つ柔道整復師の視点から、通院が必要な腰痛の3つの判断基準について解説します。

痛みが数日以上続く、しびれがある場合は早めに受診

軽い張りや筋肉痛程度の腰痛であれば、数日で自然におさまるのが一般的です。

しかし、安静にしていても3日以上痛みが引かない場合や、お尻・太もも・足先にかけてしびれがある場合は、椎間板ヘルニアや神経根の圧迫が疑われる状態です。

このような症状は、筋肉だけでなく神経系に関係するトラブルである可能性が高いため、早めに整骨院や整形外科を受診することをおすすめします。

痛みの強さよりも「痛みの継続性」「神経症状の有無」が判断のポイントです。

朝起きた時や安静時にも痛いなら要注意

運動中だけでなく、「朝起きたときに腰がズキっと痛む」「じっとしているだけでも痛みがある」といった症状は、体を動かしていないにもかかわらず炎症や関節由来のトラブルが進行している可能性があります。

特に、夜間痛(夜に痛くて目が覚める)、朝の強いこわばりなどがある場合は、慢性腰痛の悪化や、関節炎・脊柱管狭窄症などの疑いも視野に入れる必要があります。

こういった症状が続くと、セルフケアでは対応しきれず、症状を長引かせる原因にもなりかねません。

早めの受診で状態を把握することが予防にもつながります。

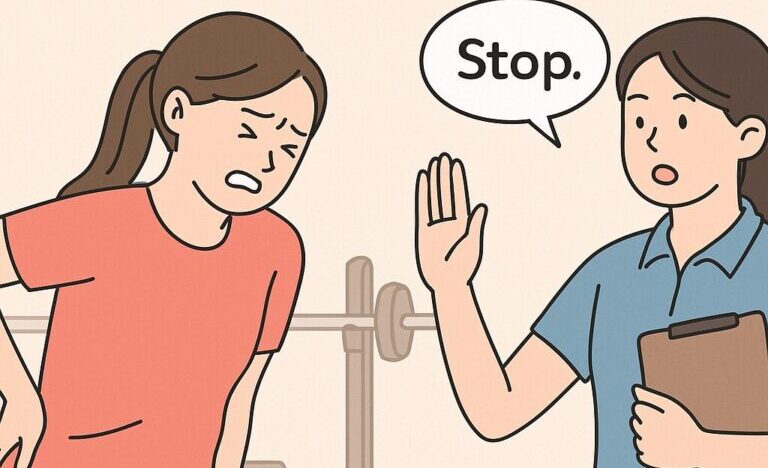

自己判断だけで無理に走るのはリスク

腰に違和感があっても、「まだ走れるから大丈夫」「練習を休むのが怖い」といった理由で無理をしてしまう方は少なくありません。

しかし、痛みがある状態で走り続けるとフォームが崩れ、ほかの部位への悪影響も生まれます。

特に腰痛があるときは、骨盤や体幹がうまく使えず、膝や股関節への負担も増えてしまうため、悪循環に陥る可能性があります。

「少しでも違和感があるときは、まずは一度止まって確認する」。

この意識が、パフォーマンスを落とさず、長く走り続けるためのカギとなります。自己判断だけに頼らず、必要に応じてプロの評価を受けましょう。

筋トレ+施術で早期改善を目指す理由

腰痛改善のために筋トレやストレッチを継続しているのに、「なかなか効果が感じられない」「フォームが整わない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

実はその原因の一つが、筋肉の過緊張や関節可動域の制限により、身体が“正しく動かせない状態にあることです。

そんなときに効果的なのが、「施術+筋トレ」のアプローチ。

専門家による施術で可動域を広げ、緊張を解いてからトレーニングに取り組むことで、より短期間で効果が出やすくなるのです。

ここでは、筋トレと施術を組み合わせることで腰痛改善が加速する理由を、具体的に解説します。

施術で動きやすい状態にしてからトレーニングが効く

身体が硬く、関節や筋肉の動きが制限されたままでは、どれだけトレーニングをしても本来使いたい筋肉がうまく働いてくれません。

その結果、フォームが崩れたり、腰が代償的に動いたりと、かえって腰への負担が増してしまうこともあります。

施術によって筋膜や関節周囲の緊張を解き、体を正しく動かせる状態に整えてからトレーニングを始めることで、狙った筋肉が効果的に使えるようになり、フォームも自然と改善されていきます。

「整えてから鍛える」ことが、腰痛改善の近道です。

筋緊張を取り除くとフォーム改善の効果が出やすい

腰痛持ちの方は、姿勢の乱れや過去のクセから、腰まわりや骨盤周囲の筋肉が常に緊張している状態にあることが多いです。

こうした緊張を放置したまま筋トレやフォーム修正を行っても、思うように動かせなかったり、無意識のうちに代償動作が出てしまうため、改善効果を感じにくくなります。

施術によって筋肉の緊張が和らぐと、関節の動きがスムーズになり、骨盤や体幹の使い方に自由度が出てきます。

この状態でフォームの再教育を行えば、身体への負担も少なく、自然と改善が加速していきます。

ストレッチでは届かない深部組織にアプローチできる

セルフケアのストレッチやマッサージでは届かない、関節包や筋膜の奥深くにある組織や、神経の周囲にある癒着などは、専門的な施術でなければアプローチが難しい部分です。

とくに慢性腰痛の場合、表面の筋肉だけでなく深層の問題が関係しているケースも多く見られます。

柔道整復師の施術では、関節モビリゼーションや筋膜リリース、トリガーポイント療法などを組み合わせて、ストレッチでは届かない部位にピンポイントで刺激を与えることが可能です。

こうしたアプローチによって身体の土台が整い、筋トレやフォーム修正の効果が出る準備ができる状態になるのです。

整骨院・整体・病院の違いと選び方

腰痛に悩んでいると、「整骨院・整体・病院、どこに行けばいいのか分からない」と迷うこともあるかと思います。

実際、それぞれの施設には役割や強み、できることに違いがあり、自分の症状や目的に合った選び方が大切です。

たとえば、日常の腰の張りやフォームの問題であれば整骨院、根本的な原因が分からない重度の痛みなら病院、リラクゼーション感覚であれば整体というように、状態や目的に応じて使い分けるのが効果的です。

ここでは、それぞれの施設の違いと、腰痛のケース別にどこを選ぶべきかを解説します。

整骨院:筋肉・関節・運動指導が得意(国家資格者)

整骨院では、柔道整復師という国家資格を持つ施術者が、筋肉・関節の調整を中心に施術を行います。

急性の腰痛やスポーツによる負担、慢性的な姿勢の乱れに起因する痛みなどに幅広く対応し、ストレッチや運動療法、トレーニング指導まで含めた動ける身体づくりをサポートするのが特徴です。

また、健康保険が適用されるケースもあり、比較的リーズナブルに継続的なケアを受けやすいのも魅力です。

「動くと痛い」「フォームが崩れる」「筋肉が張る」といった症状には、まず整骨院での対応を検討すると良いでしょう。

整体:民間資格。効果に個人差あり

整体は、国家資格ではなく民間資格や独自の技術に基づいた施術を行う施設です。

施術者によって技術や知識にバラつきがあるため、その人の力量によって効果に差が出やすい点が特徴です。

「とりあえずリラックスしたい」「慢性的なこりをほぐしたい」「気軽に体を整えたい」といった目的には向いていますが、医療的な判断や明確なアプローチが必要な症状には不向きな場合もあります。

選ぶ際は、経験年数や口コミ、事前の説明の丁寧さなどをしっかり確認し、信頼できる施術者を見つけることがポイントです。

病院:画像診断や薬物療法が必要な重度のケース向け

病院(整形外科など)は、レントゲンやMRIなどの画像検査を通じて、医学的な診断が必要な場合に適しています。

たとえば、「しびれが強い」「安静時にも痛い」「足に力が入らない」といった神経症状や構造的な問題が疑われる場合は、まず病院での検査が優先されます。

また、炎症が強い場合の消炎鎮痛剤の処方やブロック注射、手術の判断など、医療行為が必要な状況にも対応できるのが病院の特徴です。

「とにかく原因をはっきりさせたい」「しびれや麻痺がある」「セルフケアで悪化した」というケースでは、迷わず整形外科や専門医を受診しましょう。

鍼灸や物理療法の有効性と注意点

腰痛のケアには、筋トレやストレッチに加えて「鍼灸」「電気治療」「超音波」などの物理療法(徒手以外の外的アプローチ)も有効な選択肢です。

とくに、神経の過敏反応や深部の筋緊張、血行不良が関係している場合には、手技だけでは届かない部分に働きかけることができます。

一方で、これらの療法は使い方を間違えると逆効果になることもあるため、症状の時期や状態に応じた適切な判断が重要です。

このセクションでは、鍼灸や物理療法の効果的な活用方法と注意点を、国家資格者の立場から解説します。

鍼灸は神経過敏や筋緊張に即効性がある

鍼灸は、過度な筋緊張や神経の興奮状態をピンポイントで緩和できる治療法です。

とくに「腰が張って眠れない」「神経がピリピリしている感じがする」といった、筋肉の深層部や自律神経が関わる症状には即効性が高いとされています。

鍼は極細のステンレス製で、刺激は非常に微細ながら、深部のトリガーポイント(硬結)や経絡にアプローチできるのが強みです。

お灸も合わせて使うことで血流が促進され、リラックス効果や回復力の向上にもつながります。

ただし、強い炎症がある急性期や、明らかな神経症状が出ているときは施術のタイミングを見極める必要があります。

電気治療や超音波は急性期・慢性期で使い分ける

電気治療(低周波・干渉波)や超音波治療は、痛みの緩和や筋肉のコンディション調整に有効な物理療法です。

症状の時期によって、適切なモードや機器を使い分けることが重要です。

- 急性期(炎症・痛みが強い時)は、血流を急激に促進しないよう、鎮痛・鎮静効果を目的に微弱電流や超音波の低出力モードを使用するのが一般的です。

- 慢性期(長引く腰痛や筋緊張)には、筋肉を深部まで温める中周波・干渉波や、深部加温によって血流を改善する超音波治療が効果的です。

目的に応じた設定と、国家資格者による適切な判断があってこそ、最大限の効果を引き出せます。

誤ったアプローチは逆効果になる場合もある

鍼灸や物理療法は優れた治療法ではありますが、「誰にでも、いつでも効く」という万能なものではありません。

誤ったタイミングや状態での施術は、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。

たとえば、強い炎症がある急性期に深部まで強い刺激を加えると、腫れや痛みが悪化するリスクがあります。

また、自己判断で電気機器を使ったり、強い刺激を求めすぎたりすると、神経や筋肉の防御反応が高まり、治癒を遅らせてしまうことも。

大切なのは、現在の症状のフェーズに応じて“今、何が必要なのかを正しく判断できること。

そのためにも、国家資格者のもとで正確な評価と説明を受けたうえで施術を選ぶことが、安全で効果的なケアにつながります。

⑥:腰痛ランナーのよくある質問(Q&A)

腰痛を抱えながらランニングを続けている方からは、よく「これって大丈夫?」「どう対処したらいいの?」といった疑問の声を多くいただきます。

ここでは、実際に現場でよく聞かれる質問をピックアップし、柔道整復師・鍼灸師・NASM -PSEトレーナーの視点から分かりやすくお答えします。

Q:腰に違和感があります。走っても大丈夫でしょうか?

A:基本的に、「走っている最中に痛みが増す」ようであれば、すぐに中止すべきです。

また、「痛くはないけど張っている」「動き出しが重い」といった違和感の時点で、無理に走らずフォーム確認やウォームアップを丁寧に行うのが賢明です。

違和感を我慢して走り続けると、フォームが崩れて他の部位にまで悪影響が及び、回復に時間がかかるリスクが高まります。

判断に迷うときは、“痛みが強くならないかを一つの基準にしてください。

Q:腰痛対策の筋トレは毎日やったほうがいいですか?

A:いいえ、筋肉には回復時間が必要です。

同じ部位への筋トレは、中1〜2日空けて再刺激を入れるのが原則です。 つまり、週2〜3回で十分効果が得られます。

何より大切なのは「継続性」。

1回で追い込みすぎるよりも、少しずつでも継続することが腰痛改善のカギです。

また、1セット目から目的の筋肉にしっかり効かせるよう、意識を集中して行いましょう。

Q:腰痛ケアにはマッサージとストレッチ、どちらがいいんですか?

A:目的によって使い分けるのがベストです。

筋肉の硬さやコリ感が強い場合はマッサージが効果的ですが、関節の動きや姿勢の改善が目的であればストレッチのほうが適しています。

理想的なのは、マッサージで筋肉をゆるめてからストレッチで可動域を広げること。

また、「なんとなく疲れている」「リラックスしたい」といった目的なら、軽めのストレッチを習慣にするのがおすすめです。

Q:腰の痛みが続いています。どのタイミングで病院に行くべきですか?

A:「2週間以上痛みが引かない」場合は、一度医療機関を受診しましょう。

また、しびれ・力が入らない・発熱を伴う場合は、すぐに整形外科や専門医の診察が必要です。

「動けば和らぐ痛み」なら様子を見てもいいですが、安静時や寝ているときに痛む場合、早期に画像検査を受けた方がよいケースもあります。

日常生活に支障が出ているなら、我慢せず早めの相談を心がけましょう。

⑦:まとめ【腰痛と向き合いながら走り続けるために】

腰痛は、フォーム・筋力・柔軟性・道具・生活習慣あらゆる要素が複雑に絡み合って起こります。

大切なのは「原因を見極め、今の自分に必要な対策を選ぶこと」です。

セルフケアで改善が難しいと感じたら、無理せず専門家を頼ることも前向きな選択肢です。

正しい知識と正しい方法で、腰痛を「走れない理由」ではなく「成長のきっかけ」に。

まずは今日から、ひとつずつ実践してみましょう!

ランニングによる腰痛を防ぐだけでなく、長期的に体を守るための筋トレ全体の知識を深めたい方は、

『腰痛改善に役立つ筋トレ戦略をまとめた完全ガイド』もぜひご覧ください。