腰痛時に筋トレを続けるべきか、それとも休むべきか—その判断は症状のタイプによって異なります。

本記事では、国家資格を持つ専門家が、腰痛の種類別に正しい判断基準と安全な筋トレ再開方法を科学的根拠に基づいて解説します。

迷わず、安心して腰痛改善に向けた一歩を踏み出しましょう。

腰痛時に筋トレを休むべきか?症状別の正しい判断と安全な再開方法を徹底解説

「腰痛があるとき、筋トレを続けても大丈夫なのか、それとも休むべきなのか…」と悩んでいませんか?

結論、答えは「腰痛のタイプによって変わります」。

急性腰痛や神経症状がある場合は休養が必須ですが、慢性腰痛では適切な運動が回復を促すこともあります。

この記事では、国家資格(柔道整復師・鍼灸師)保有者が、科学的根拠に基づいて【症状別の正しい判断基準】と【安全な筋トレ再開プロトコル】を徹底解説。

迷わず、安心して腰痛改善に向けた一歩を踏み出しましょう!

本記事は『腰痛を改善するための筋トレ完全ガイド』内の「筋トレを休むべきタイミング」に関連するパートを、より詳しく掘り下げた内容です。

結論|腰痛時に筋トレを休むか続けるかは「症状別」で決まる

腰痛があるとき、筋トレを「休むべきか」「続けるべきか」は、症状のタイプによって判断が分かれます。

急性腰痛(ぎっくり腰など)や神経症状が出ている場合は、筋トレを中止して安静を優先すべきです。

一方で、

慢性的な腰痛で症状が軽度の場合は、適切な筋トレを続けることで回復を促進できるケースもあります。

この章では、まず結論だけを簡潔にお伝えしました。

なぜこのような判断が必要なのか、詳しい理由や科学的根拠については次の章で解説していきます。

理由|筋トレ継続・休止の判断を誤るとリスクが高まる

筋トレを「休むべきか」「続けるべきか」の判断を誤ると、腰痛が悪化したり、回復が遅れたりする重大なリスクを招きます。

特に、急性腰痛時に無理なトレーニングを続けると、炎症や組織損傷が進行する可能性があります。

また、慢性腰痛の場合でも、誤った運動方法を続けると症状が悪化することがあります。

この章では、腰痛時の正しい筋トレ判断の重要性について、科学的根拠をもとに詳しく解説します。

誤った筋トレが腰椎・椎間板に及ぼすダメージ

腰痛を抱えた状態で無理に筋トレを行ったり、間違ったフォームで運動を続けたりすると、腰椎や椎間板に深刻な負担がかかる恐れがあります。

ここでは、具体的にどのようなリスクが潜んでいるのか、科学的知見を交えてわかりやすく解説します。

フォームが乱れた筋トレでは、腰椎や椎間板に過剰なせん断力や圧縮力が加わる

筋トレにおけるフォームの乱れは、腰椎と椎間板に対して大きな負担をかけます。

特に、背中を丸めたままクランチ(腹筋運動)やバックエクステンション(背筋運動)やスクワットを行うと、せん断力(前後にズレる力)と圧縮力(押しつぶす力)が同時に腰椎にかかります。

この負荷が繰り返されると、腰の安定性が低下し、痛みや損傷の原因となるリスクが高まります。

小さなダメージの蓄積が、椎間板ヘルニアや慢性腰痛を引き起こすリスクとなる

1回1回の負荷は小さくても、フォーム不良による負担が積み重なることで、椎間板に微細な損傷が蓄積します。

この微細損傷が進行すると、やがて椎間板ヘルニアや慢性腰痛といった深刻な障害につながる可能性があります。

特に、自覚症状がないままトレーニングを続けることが、リスクを高める要因になります。

筋トレ時の「腰への負担意識」の欠如が、長期的な障害を招く要因になりやすい

トレーニング中に腰への負担を意識できていないと、無意識のうちに危険な動作や過剰な負荷をかけてしまうことがあります。

たとえば、腹圧を高めずに重量物を持ち上げると、腰椎を支える力が弱まり、局所的な負担が集中してしまいます。

こうした積み重ねが、将来的な腰部障害のリスクを大幅に高める結果につながるのです。

実際、椎間板内圧測定研究(Wilkeら,1999)でも「前屈姿勢+負荷」が椎間板内圧を著しく高めることが示されている

実際の研究データでも、腰部への負担増大が明確に示されています。

Wilkeら(1999年)の椎間板内圧測定研究によれば、前かがみ姿勢+負荷の組み合わせでは、椎間板内圧が通常時の数倍にまで上昇することが明らかにされています。

このことからも、腰を丸めた状態で重い物を持つリスクの大きさが、科学的に裏付けられています。

(参考論文:New in vivo measurements of pressures in the intervertebral disc in daily life)

急性腰痛時は安静が国際ガイドラインで推奨されている理由

急性腰痛が発生した直後は、無理に動かしすぎるのも、逆に完全に動かずにいるのも、どちらも症状悪化のリスクを高めます。

世界的な医療ガイドラインでは、痛みを悪化させない範囲での適度な活動維持と、無理な運動の回避が推奨されています。

ここでは、急性腰痛時に控えるべき行動と、科学的に裏付けられた正しい対処法について詳しく解説します。

急性腰痛時に無理な運動を避けるべき科学的根拠

国際的なガイドラインやAPTA(米国理学療法士協会)は、急性腰痛時に「痛みを悪化させるような無理な運動や高負荷活動は避けるべき」と明確に断言しています。

これは、急性期に組織損傷が進行中である可能性が高く、負荷をかけることで炎症や損傷拡大のリスクが高まるためです。

特に、痛みが強い初期段階では無理なトレーニングは避けるべきとされています。

急性腰痛では「過剰な安静」も回復を妨げる

過剰な安静が逆効果であることが、医学誌『TheLancet』腰痛特集(2018年)で明確に指摘されています。

急性腰痛時に完全に動かずにいると、筋力や柔軟性が低下し、血流や組織の回復プロセスも遅れてしまうため、かえって症状が慢性化しやすくなります。

そのため、痛みを悪化させない範囲でできる限り日常生活の動作を維持し、適度に体を動かすことが、回復を促進し再発を防ぐ鍵となります。

無理な安静も運動過多も避け、「適度な活動」と「痛み管理」のバランスをとることが重要です。

(参考:The Lancet Low Back Pain Series,2018)

組織損傷が進行している急性期に運動を行うと、炎症拡大や二次障害リスクが高まる

急性腰痛時は、筋肉・靭帯・椎間板といった組織に微細な損傷が起きている状態です。

このタイミングで無理に筋トレや負荷運動を行うと、損傷部位にストレスがかかり、炎症の拡大や椎間板ヘルニアの進行など、さらなる障害を招く恐れがあります。

結果として、回復期間が長引くだけでなく、慢性腰痛に移行するリスクも高まるため、急性期は慎重な対応が求められます。

特に、強い痛みや神経症状がある場合は運動負荷による悪化リスクが明確に指摘されている

もし急性腰痛とともに「下肢のしびれ」や「筋力低下」といった神経症状が出現している場合、状況はさらに深刻です。

神経が圧迫されている状態では、筋トレや過度な活動により症状が悪化し、不可逆的な神経障害(例:感覚障害、運動麻痺)に至るリスクすら指摘されています。

このため、神経症状がみられる場合は、筋トレどころか「即時の医療機関受診」が推奨されるのが国際標準です。

日本整形外科学会・日本腰痛学会の『腰痛診療ガイドライン2019』でも、急性期の過度な運動制限を推奨

日本整形外科学会および日本腰痛学会が共同監修する『腰痛診療ガイドライン2019』でも、

急性腰痛に対しては「痛みを悪化させない範囲での日常生活動作の維持」と「無理な運動負荷の回避」を基本方針としています。

急性期に過度な負荷をかけることは、症状の悪化や慢性化リスクを高める可能性があるため、慎重な活動制限が推奨されています。

これは米国理学療法士協会(APTA)など国際的なガイドラインと完全に一致しており、国内外のエビデンスでも「急性期は慎重な活動制限が不可欠」であることが明確に示されています。

(参考資料:Mindsガイドラインライブラリ腰痛診療ガイドライン2019)

慢性腰痛から回復するために運動療法が最重要となる理由

慢性腰痛の改善には、適切な運動療法の導入が極めて重要です。

単に安静にしているだけでは回復は見込めず、むしろ症状が長引くリスクさえあります。

ここでは、慢性腰痛からの回復を促進するうえで、なぜ運動療法が「第一選択」となるのか、科学的根拠とともに詳しく解説します。

多数のメタアナリシスで慢性腰痛に対する運動療法の有効性が実証されている

Caoら(2021年)の系統的レビューでは、体幹安定化トレーニングが慢性腰痛の痛み、機能障害、生活の質、筋活性に有意な改善効果をもたらすことが示されました。

特に、12週間以上の継続的なコアスタビリティトレーニングにより、痛みスコア(VAS)や機能障害スコア(ODI)が有意に改善したことが報告されています。

また、安静や最小限の介入よりも明らかに効果が高く、さらに他の運動療法と組み合わせることで、追加的な効果が期待できるとされています。

(参考論文:Efficacy of Core Stability in Non-Specific Chronic Low Back Pain)

適切な筋トレにより、体幹筋群の強化と神経筋コントロール改善が期待できる

慢性腰痛患者では、腰椎を支える体幹筋(腹横筋・多裂筋など)が弱化していることが多く見られます。

適切なトレーニングによりこれらの筋群を鍛えることで、腰椎の安定性を高め、動作時の過剰なストレスを軽減できます。

また、神経筋コントロール(筋肉と神経の連携動作)も改善され、痛みの再発リスクも低下します。

運動は痛みを感じにくくし、慢性腰痛に立ち向かう力を高める

慢性腰痛は、体の問題だけでなく、「痛みに対する不安や恐怖」といった心の問題も大きく関係しています。

運動をすると、脳内でエンドルフィンという痛みを和らげる物質が分泌され、痛みを感じにくくする効果(痛覚のしきい値を上げる効果)が期待できます。

さらに、できる運動が増えることで「自分は動ける」「痛みに負けない」という自信がつき、痛みに対する恐怖心が減り、心の回復力(レジリエンス)も高まります。

つまり、運動は体の機能だけでなく、心の強さも育てる大切な手段なのです。

慢性腰痛患者には「休む」より「動く」ことが推奨されている

医学誌『TheLancet』の腰痛特集(2018年)、イギリスNICEガイドライン(2016年改訂版)、Caoら(2021年)の系統的レビューは、慢性腰痛の管理において運動療法が重要な役割を果たすことを裏付けています。

薬物療法や受動的な治療だけに頼らず、積極的に体を動かすことこそが、回復への確かな道筋となります。

具体的な運動のポイントについては、次章で詳しく解説していきます。

(参考資料:The Lancet Low Back Pain Series,2018、NICE Guideline NG59)

具体例|腰痛時に「やってはいけない筋トレ」と「安全な筋トレ」

腰痛があるときには、すべての筋トレを避けるべきだと考えてしまいがちですが、実は正しく選択すれば安全に続けられる種目も存在します。

この章では、腰痛を悪化させるリスクが高い筋トレ種目と、腰痛持ちでも安全に取り組めるおすすめ種目について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

腰痛を悪化させやすいNG筋トレ種目リスト

筋トレは体に良い効果をもたらしますが、種目やフォームを間違えると、かえって腰痛を悪化させてしまうリスクもあります。

ここでは、腰痛持ちの方が特に注意すべき危険な筋トレ種目をリストアップし、それぞれのリスクについて詳しく説明します。

※専門家の指導のもとで安全管理されている場合は例外です。

高重量スクワット

スクワットは本来、下半身全体を強化できる優れた種目ですが、高重量で行う場合、腰椎に過剰な反り(伸展)ストレスがかかりやすくなります。

フォームが崩れると、腰部への負荷が急増し、椎間関節や椎間板に無理な圧力がかかってしまうため、腰痛を悪化させる原因になります。

特に初心者は、軽めの重量から正しいフォームを習得することが重要です。

バックエクステンション

バックエクステンション(背筋運動)は、正しいフォームで行えば体幹強化に役立ちますが、反りすぎると危険です。

腰椎が過剰に伸展されると、椎間関節への圧迫や椎間板への負担が急増し、急性腰痛や慢性腰痛を悪化させるリスクがあります。

「背中を反らしすぎない」意識を持つことが予防には不可欠です。

ツイスト系腹筋運動(例:ロシアンツイスト)

ツイスト系の腹筋運動は、体幹の回旋運動を鍛える種目ですが、腰痛持ちにとっては注意が必要です。

腰部に過度な回旋(ひねり動作)が加わることで、椎間板に強いせん断力(ズレる力)が発生し、組織損傷や痛みの悪化リスクが高まります。

とくに急激なひねり動作は、慢性腰痛を持つ人には避けたほうが無難です。

シットアップ(腹筋運動)

従来型のシットアップ運動は、上体を大きく起こすため、腰椎に強い圧縮力が加わる動作になります。

この圧力は椎間板に負担を集中させ、腰痛を持つ人では悪化や再発の原因となる恐れがあります。

腹筋を鍛えたい場合でも、ドローインやプランクなど腰に優しい種目を選ぶことが推奨されます。

腰を反らしすぎたラットプルダウン

ラットプルダウンは背中の筋肉を鍛える効果的な種目ですが、フォームが崩れて腰を大きく反らせると、腰椎への過剰な伸展ストレスがかかります。

特に高重量を扱うと、無意識に反りすぎてしまい、腰への負荷が跳ね上がるリスクがあります。

胸を張りすぎず、背中をまっすぐ保ったまま引く意識が重要です。

腰が落ちたプランク

プランクは体幹を鍛える代表的なエクササイズですが、正しいフォームを維持できないと腰への負担が急増します。

特に、腹筋の力が抜けて腰が落ちるフォームになると、腰椎に圧迫力が加わり、痛み悪化や新たな障害の原因になります。

鏡でフォームを確認し、常に腹筋を締めた状態でキープする意識が大切です。

腰痛持ちでもできる安全な自重トレーニング例

腰痛があるからといって、すべての運動を避ける必要はありません。

正しい種目とフォームを守れば、腰に負担をかけずに安全に筋力を高めることが可能です。

ここでは、腰痛持ちの方でも安心して取り組める自重トレーニングを、具体的な手順と注意点を交えてわかりやすく紹介します。

体幹を安定させる「ドローイン」

ドローインは、腹横筋(ふくおうきん)というお腹の深層筋を鍛える基本的な体幹トレーニングです。

腰椎を内側から安定させ、腰への負担を減らす効果が期待できます。

具体的な手順

- 仰向けになり、膝を立ててリラックスします。

- 鼻から息を吸い、お腹をふくらませます。

- 次に、口からゆっくり息を吐きながら、おへそを背骨に引き寄せるようにお腹をへこませます。

- そのまま呼吸を続けながら10〜20秒キープします。

正しいフォーム解説

- 腰を反らさず、背中を床につけたまま行う。

- 呼吸を止めずに、自然に続けることがポイント。

NG例

- 息を止めてしまう。

- 腰を浮かせてしまう(腰椎が反ってしまう)。

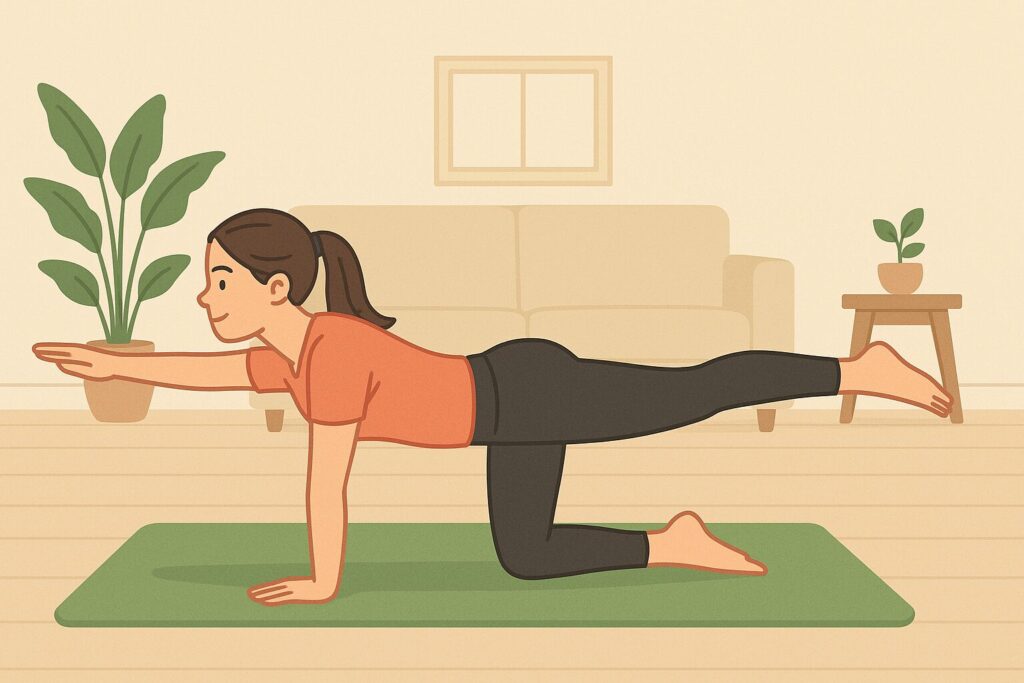

体幹を安定させる「バードドッグ」

バードドッグは、背中・腹筋・お尻を同時に鍛えられる体幹トレーニングです。

バランス感覚と安定性を高め、腰への負担を減らす効果があります。

具体的な手順

- 四つん這いの姿勢を取ります(肩の下に手、股関節の下に膝)。

- 右手と左足をまっすぐ伸ばします(背中と一直線になるように)。

- 5秒キープしたら、元に戻します。

- 左手と右足でも同じ動作を繰り返します。

正しいフォーム解説

- 腰を反らず、背中をまっすぐに保つ。

- 動作中、体が左右に傾かないように注意。

NG例

- 手足を高く上げすぎて腰が反る。

- 体がグラグラしてバランスが崩れる。

負荷をコントロールしやすい「ヒップリフト」

ヒップリフトは、腰に負担をかけずにお尻と体幹を鍛えることができるトレーニングです。

骨盤の安定性向上にも役立ちます。

具体的な手順

- 仰向けになり、膝を立てて足裏を床につけます。

- 息を吐きながらお尻をゆっくり持ち上げ、膝から肩まで一直線になるようにします。

- 2〜3秒キープしたら、ゆっくりお尻を下ろします。

正しいフォーム解説

- 上げすぎず、体が一直線になる高さでストップ。

- お尻と太もも裏(ハムストリング)を意識する。

NG例

- 腰を反らして無理に高く上げる。

- 勢いよく動作して腰を痛める。

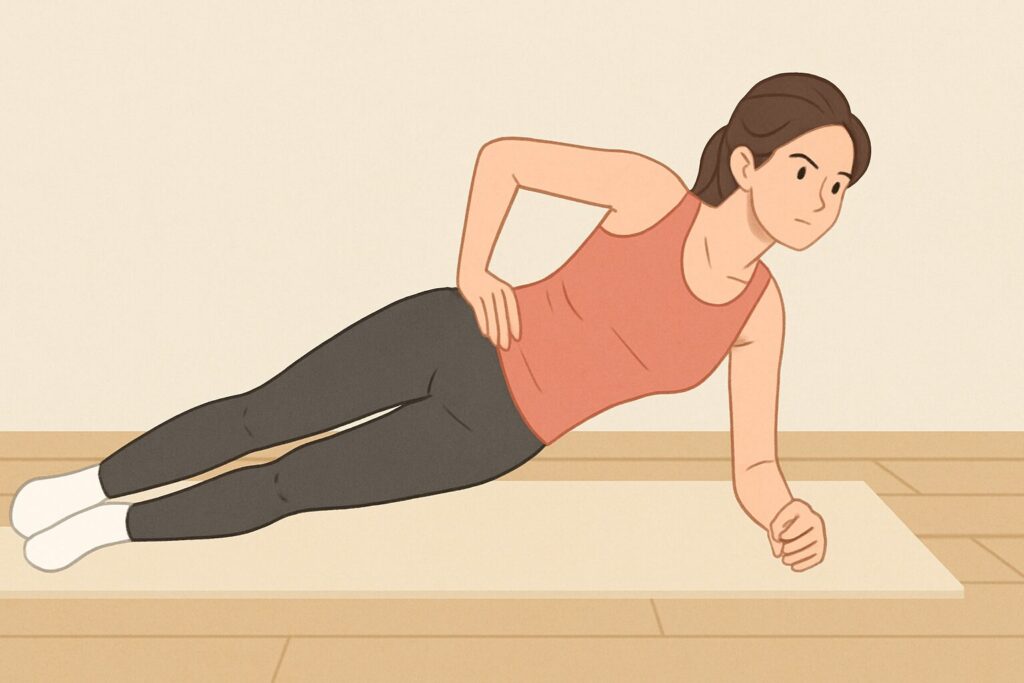

負荷をコントロールしやすい「サイドプランク」

サイドプランクは、体幹の側面(腹斜筋など)を鍛えるトレーニングで、腰の安定性を強化できます。

具体的な手順

- 横向きに寝て、肘を肩の真下に置きます。

- 足を揃えて伸ばし、腰を持ち上げて体を一直線にします。

- 10〜20秒キープし、ゆっくり下ろします。

- 反対側も同様に行います。

正しいフォーム解説

- 頭から足まで一直線を意識する。

- お腹を引き締めながら姿勢をキープ。

NG例

- 腰が落ちて「く」の字になる。

- 肩がすくんで首に力が入る。

膝や股関節主体で行う「スプリットスクワット」

スプリットスクワットは、片脚ずつ行うことでバランス感覚と下半身の筋力を同時に鍛えられます。

膝と股関節主体で動くため、腰への負担が少ないのが特徴です。

具体的な手順

- 片脚を前に出し、もう片脚を後ろに引いて立ちます。

- 背筋を伸ばしながら、前脚の膝をゆっくり曲げて腰を落とします。

- 前脚の力でゆっくり立ち上がります。

- 左右交互に10回ずつ行います。

正しいフォーム解説

- 前脚の膝がつま先より前に出ないように注意。

- 背中はまっすぐ、猫背にならない。

NG例

- 前脚に過度に体重がかかり、膝が前に出る。

- 上半身が前に倒れてバランスを崩す。

再開時に注意すべきフォーム・負荷管理ポイント

腰痛が落ち着いて筋トレを再開する際は、慎重な負荷管理と正しいフォーム意識が不可欠です。

無理な動作や急激な負荷増加は、再発や悪化のリスクを高める原因になります。

ここでは、腰痛リスクを避けながら安全に筋トレを再開するための具体的な注意点を解説します。

無理に可動域を広げすぎず、痛みのない範囲で動作を行うことが基本

筋トレ再開時に「早く元通りにしたい」と焦るあまり、無理に可動域(動かす範囲)を広げようとするのは禁物です。

痛みや違和感がない範囲内で動作を行うことが、安全な回復への第一歩になります。

特にスクワットやランジ系種目では、「深くしゃがもう」と意識しすぎず、最初は小さな動作から始めることが大切です。

動かしやすい範囲を徐々に広げる感覚で取り組みましょう。

軽い負荷・低回数から始め、段階的に負荷を高める(10~20%ずつ増加が目安)

再開初期は「軽めの負荷」「少ない回数」で体を慣らすことが原則です。

最初は1セット10回前後を目安に、無理のない重量・回数設定からスタートしましょう。

慣れてきたら、負荷や回数を一度にドカンと増やさず、10~20%ずつ段階的に上げることが重要です。

例えば、ダンベル5kgで問題なければ次は5.5kg〜6kg程度へ、というイメージです。

「少し物足りないくらい」を基準にステップアップするのが、再発防止のコツです。

「痛み・違和感が出たら即中断」が再発予防の鉄則

トレーニング中に「痛い」「違和感がある」と感じたら、その場で即中断することが絶対条件です。

我慢して続けると、炎症や組織損傷が進行し、腰痛が再発・悪化する危険性が高まります。

少しでも違和感を覚えたら無理をせず、一度体を休め、様子を見ながら慎重に再開することが再発予防につながります。

「無理をしない勇気」こそ、安全な筋トレ継続には欠かせません。

筋トレを休むべきか続けるべきかの判断には、症状に応じた全体的な理解が欠かせません。

判断基準や種目の選び方を体系的に学びたい方は、『腰痛対策としての筋トレを総合的にまとめた完全ガイド』をご覧ください。

実践|腰痛からの回復を促す安全なトレーニング再開プロトコル

腰痛からの回復期には、いきなり本格的な筋トレに戻るのではなく、段階的に負荷を高めていくことが重要です。

この章では、痛みの再発を防ぎながら安全にトレーニングを再開するための具体的なプロトコル(手順)を、実践的にわかりやすく解説します。

初期はストレッチ・体幹トレーニング中心に

トレーニング再開初期は、無理な負荷をかけるのではなく、ストレッチと体幹安定化トレーニングを中心に取り組むことが基本です。

腰部への負担を最小限に抑えながら、柔軟性と体幹の安定性を回復させることが、腰痛改善のための土台作りになります。

強度を抑えた体幹安定化エクササイズで、腰部への負担を最小限に

再開初期は、プランク、ドローイン、バードドッグなどの低負荷な体幹安定化エクササイズを中心に行います。

これらの種目は、腰に過度なストレスをかけずに、体幹深層筋(腹横筋、多裂筋など)を活性化できるため、腰部の安定性向上に非常に有効です。

重要なのは、フォームを正しくキープすること。時間や回数を無理に伸ばすのではなく、「楽にできる範囲」で確実な動きを意識しましょう。

ストレッチで股関節や背骨周囲の柔軟性を回復させる

腰痛改善には、股関節・背骨・太もも裏(ハムストリングス)の柔軟性回復が欠かせません。

特に、股関節周囲が硬いと、代償的に腰部に負担が集中しやすくなります。

再開初期は、簡単なハムストリングスストレッチ、腸腰筋ストレッチ、背骨を緩やかに動かすキャット&カウエクササイズなどを取り入れ、可動性を取り戻すことを重視しましょう。

※痛みが出る範囲まで無理に伸ばすのは避けてください。

呼吸法(ドローイン呼吸)を取り入れて腹圧を高める

安全なトレーニング再開のカギは、「腹圧(ふくあつ)」をしっかり高めることです。

腹圧とは、お腹の内圧を高めて腰椎を内側から支える力のことで、腰への負担軽減に直結します。

最もシンプルな方法がドローイン呼吸です。

仰向けに寝た状態で、鼻から息を吸い、口から吐きながらお腹をぺたんこにへこませていきます。

呼吸を止めずにお腹を締め続ける練習を行うことで、自然に腹横筋が活性化し、腰部の安定性が高まります。

トレーニング時も常に腹圧を意識する習慣をつけることが、再発防止につながります。

再開時のプログレッション設計(負荷・頻度の目安)

腰痛からの回復期においては、トレーニング再開後も無理のないペースで負荷と頻度を調整していくことが重要です。

焦ってトレーニング量を増やしすぎると、再発リスクが高まります。

ここでは、安全に運動を継続していくための負荷・頻度設定のポイントと、症状に応じた柔軟な調整法について詳しく解説します。

最初は週2~3回の頻度、強度は自覚負荷「軽い~ややきつい」レベルに設定

トレーニング再開直後は、週2~3回程度の頻度から始めるのが安全です。

また、運動強度は「軽い〜ややきつい」と感じるレベル(自覚的運動強度:Borgスケール11〜13程度)に設定しましょう。

息が上がりすぎず、フォームを丁寧に保てる範囲で負荷をコントロールすることが大切です。

最初から毎日トレーニングする必要はなく、休息日をしっかり取りながら、体に負担をかけすぎないペースを心がけましょう。

種目数・回数は控えめにし、症状が安定すれば徐々に増やす

最初は1回のトレーニングあたり2〜3種目、各10回前後を目安に、控えめに設定します。

急に種目数や回数を増やすと、筋疲労やフォーム崩れから腰への負担が高まりやすくなります。

まずは正確なフォームを保ちながら安全に動作できることを最優先とし、痛みや違和感が出ずに数週間継続できたら、種目数や回数を段階的に増やしていくスタイルが理想です。

痛みが出た場合は即時に強度・頻度を見直す柔軟な対応が必要

もし運動中や運動後に「腰が痛い」「違和感がある」と感じた場合は、すぐにトレーニング内容を見直す必要があります。

痛みを我慢して続けると、炎症や組織損傷が進行し、腰痛の再発や悪化リスクが一気に高まります。

一時的に負荷を減らす、頻度を減らす、フォームを徹底見直すなど、柔軟な調整対応が不可欠です。

再発防止のためにも、「痛み=警告サイン」と捉え、無理せず慎重にプログラムを修正していきましょう。

再発防止のためのセルフチェックとセルフケア

腰痛の再発を防ぐためには、トレーニングだけでなく、日々のセルフチェックとセルフケアも欠かせません。

ちょっとした違和感に早めに気づき、適切な対応を取ることが、痛みの慢性化を防ぐカギとなります。

ここでは、腰痛予防のために取り組みたいセルフチェック方法と、トレーニングと並行して意識したいセルフケア習慣について解説します。

毎回のトレーニング前後で「腰部痛みチェック」「可動域確認」を行う

トレーニングを始める前と終わった後には、必ず腰の痛みや違和感の有無をセルフチェックしましょう。

具体的には、前屈・後屈・左右への側屈・軽いねじり動作(回旋)を行い、

- 動かしたときに痛みや張り感がないか

- 動きのスムーズさに左右差がないかを確認します。

このチェックにより、体の小さな変化を早期に捉え、無理な運動を回避することができます。

フォーム不良や痛みの兆候に早期に気づく意識づけが重要

トレーニング中は、「正しいフォームを保てているか」「いつもと違う痛みや違和感がないか」を常に意識しながら動作を行うことが大切です。

フォームが崩れたまま続けると、気づかないうちに腰に負担が蓄積され、痛みを再発させる原因になります。

小さな違和感を見逃さず、「あれ?」「なんか変だな」と思ったら、その場で動作を中止し、負荷調整や休息を検討するようにしましょう。

「異変に早く気づく意識」が、腰痛の再発予防には不可欠です。

トレーニングと並行して、姿勢改善や日常生活での動作見直しも行う

トレーニングで体を鍛えるだけでは、腰痛の再発リスクは完全には防げません。

普段の姿勢や日常動作そのものを見直すことも、非常に重要です。

たとえば、長時間座るときは骨盤を立てて座る、重いものを持ち上げるときは膝と股関節を使う、といった基本動作の意識改革が求められます。

また、仕事中や日常生活でも、定期的に軽く体を動かして筋肉のこわばりを防ぐ習慣をつけると、腰への負担を大きく減らすことができます。

トレーニングと生活改善をセットで進めることが、腰痛ゼロを目指す最短ルートです。

注意点|絶対に筋トレを「中止すべき」サインとは?

腰痛リハビリや再発防止のための筋トレは有効ですが、場合によっては運動を即座に中止すべき危険なサインが現れることもあります。

無理を続けると、腰痛の悪化や不可逆的な障害につながるリスクもあるため、正しい判断が重要です。

ここでは、絶対に筋トレを中止すべき代表的な危険兆候について、具体例を交えながら詳しく解説します。

痛み・しびれ・筋力低下など危険な兆候一覧

筋トレ中や運動後に見られる「これが出たら危険」というサインを正しく理解しておくことは、再発予防だけでなく、重症化の防止にも直結します。

ここでは、筋トレを即時中止すべき代表的な症状と、そのリスクについて詳しく解説します。

筋トレ中・後に「鋭い痛み」や「電撃痛」が出現した場合は要注意

通常の筋肉痛とは異なる、ズキッと刺すような鋭い痛みや、ビリビリと走るような電撃痛が運動中または運動直後に出現した場合は、

筋肉や神経に異常が生じている可能性があります。

このような痛みが現れた場合、運動を続けると状態が悪化する危険性があるため、直ちに中止し、安静を保つことが必要です。

場合によっては医療機関への受診も検討しましょう。

下肢にしびれ、脱力感が出た場合は神経症状の疑いがある

筋トレ中または後に、足のしびれや力が入らない感覚(脱力感)が出現した場合、神経が圧迫されているか、損傷を受けている可能性が考えられます。

特に、下肢全体に広がるしびれや、つまずきやすくなるような筋力低下は、重篤な神経症状の初期サインであり、即座に運動を中止すべき状況です。

この場合も、放置せず早めの医療機関受診が重要です。

腰だけでなく股関節・膝・足首に痛みが広がるケースも危険信号

筋トレ中に痛みが腰部だけにとどまらず、股関節、膝、足首と広がっていく場合も要注意です。

これは、腰椎由来の神経症状が下肢に波及している可能性があり、進行すると重度の障害につながる恐れもあります。

特に、脚に力が入りにくくなったり、関節周囲に異常な感覚(違和感、灼熱感、感覚鈍麻など)が生じた場合は、速やかに筋トレを中止し、専門医の診察を受けることが必須です。

この症状が出たらすぐ受診すべき理由【柔道整復師・鍼灸師目線】

筋トレ中やトレーニング後に危険な症状が現れた場合は、まず自己判断せず、できるだけ早く整形外科や脳神経外科などの病院で医師の診断を受けることが最優先です。

ここでは、なぜすぐ受診すべきなのか、柔道整復師・鍼灸師の国家資格者の立場から解説します。

神経障害や重度の筋損傷は早期治療が予後に大きく影響する

神経の圧迫や損傷、または筋肉・腱の重度損傷は、発症からの時間経過によって予後(回復の見込み)が大きく左右されます。

適切な初期治療が早ければ早いほど、後遺症や慢性痛を残さずに回復できる可能性が高まります。

逆に、受診が遅れると、神経麻痺や感覚異常、筋力低下といった不可逆的な障害が残るリスクが高まるため、早期受診が絶対条件となります。

自己判断で放置すると、慢性痛や機能障害が残るリスクが高まる

「そのうち良くなるだろう」

「様子を見よう」

と自己判断で放置してしまうと、

急性期に対応できたはずの障害が、慢性痛や可動域制限といった深刻な後遺症に進展してしまうケースが多く報告されています。

特に神経障害を伴う場合は、時間が経過するほど回復率が低下するため、痛み・しびれ・脱力感などが現れたら、即受診するべきです。

柔道整復師・鍼灸師など国家資格者による適切な評価と対応が重要

病院での診断を受けたあと、リハビリ・再発予防の段階では、柔道整復師や鍼灸師といった国家資格者による個別評価と適切な運動指導が大きな助けになります。

診断がついた後の段階で、姿勢改善、筋力バランスの調整、セルフケア指導を受けることで、再発リスクを最小限に抑えられます。

つまり、「診断は医師」「リハビリと管理は国家資格者」という正しい役割分担が、安全な回復への最短ルートです。

よくある質問(Q&A)

腰痛時の筋トレに関しては、「これってどうしたらいいの?」「こんな場合は大丈夫?」といった疑問を持つ方が少なくありません。

ここでは、読者の方からよく寄せられる質問をまとめ、わかりやすく回答しています。

小さな疑問を一つずつ解消しながら、安心して正しいトレーニングに取り組んでいきましょう!

Q1.腰痛のとき、筋トレは絶対に休んだほうがいいですか?

A1.

腰痛のタイプによって異なります。

急性腰痛(ぎっくり腰など)や神経症状(しびれ・脱力感)がある場合は、筋トレを中止して安静を優先すべきです。

一方、慢性腰痛で軽度な痛みの場合は、痛みを悪化させない範囲で適切な運動を続けることが回復につながる場合もあります。

Q2.急性腰痛のとき、まったく動かず安静にしているほうが早く治りますか?

A2.

いいえ、過剰な安静は逆効果になることがあります。

医学誌『TheLancet』や腰痛ガイドラインでは、痛みを悪化させない範囲で日常生活動作を維持することが、回復を早め慢性化を防ぐ鍵だと推奨されています。

ただし無理な運動や筋トレは控え、体に優しい範囲で動きましょう。

Q3.再開する筋トレの負荷や頻度はどのくらいに設定すればよいですか?

A3.

再開初期は、週2~3回の頻度、負荷は「軽い〜ややきつい」と感じるレベルから始めるのが安全です。

種目数も2~3種目程度、各10回前後と控えめに設定し、痛みや違和感がなければ少しずつ負荷を上げていきます。

Q4.どんな症状が出たら筋トレを中止するべきですか?

A4.

筋トレ中・筋トレ後に鋭い痛み、電撃痛、下肢のしびれや脱力感が出た場合は、すぐに中止すべきです。

また、腰痛が股関節や膝、足首に広がる場合も危険信号です。

これらの症状が現れたら、自己判断せず速やかに医療機関を受診しましょう。

Q5.痛みがなくなったらすぐ元通りに筋トレしても大丈夫ですか?

A5.

痛みが消えた直後にいきなり高強度の筋トレに戻るのは危険です。

体幹安定化トレーニングや軽いストレッチから段階的に負荷を上げ、腰椎への負担がかからないフォームを確立したうえで、徐々に通常のトレーニングに戻す必要があります。

Q6.自宅でできる腰痛改善におすすめの安全な筋トレはありますか?

A6.

はい、自重でできる安全な種目として、ドローイン、バードドッグ、ヒップリフト、サイドプランクなどがあります。

これらは体幹の安定性を高め、腰への負担を抑えながら筋力を回復できるため、腰痛持ちの方にも安心して取り組めます。

まとめ|腰痛時の筋トレ再開は焦らず、安全なステップで進めよう

腰痛を抱えていると、「運動しても大丈夫なのか」「休んだほうがいいのか」と迷う場面が多くなります。

本記事で解説してきた通り、腰痛時の対応は症状のタイプによって大きく異なります。

急性期は無理をせず適切な安静を取り、慢性期では安全なトレーニングによる回復促進を目指しましょう。

再開にあたっては、痛みのない範囲で、軽い負荷から段階的に負荷を高め、体の変化をセルフチェックしながら慎重に進めることが何より重要です。

痛みや違和感が出た場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診すること。

そして、再発予防には日常生活動作の見直しや体幹安定トレーニングを継続することが欠かせません。

腰痛は、適切に対処すれば必ず改善できます。

焦らず、安全なステップを踏みながら、元気な体を取り戻していきましょう!

腰痛改善のための筋トレを安心して続けるために、ぜひ『腰痛持ちが筋トレを安全に続けるための完全ガイド』をチェックしてください。